Глава 10. Компоновка пожарных автомобилей

Работа двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств обеспечивает транспортный процесс-перевозку грузов различного назначения. В транспортном режиме пожарного автомобиля его условия эксплуатации отличаются особенностями движения при выполнении оперативных заданий и еще тем, что пожарные автомобили не имеют холостых (без груза) пробегов. Однако они эксплуатируются еще и в стационарном режиме пожарной машины, когда существенно изменяется их охлаждение. Поэтому становится необходимым оценивать согласование в этих условиях, режимы работы двигателя с потребителями энергии.

Особенности оперативного использования ПМ требуют выполнения работ по развертыванию пожарного оборудования в минимальное время. Поэтому его размещение требует особых условий, учитывающих приспособленность к человеку.

Согласование режимов работы двигателя ПА

и потребителей энергии

Потребителями энергии могут быть генераторы электрического тока, лебедки, компрессоры, приводы механизмов пожарных автолестниц и автоколенчатых подъемников, а также пожарные насосы на автоцистернах и автонасосах.

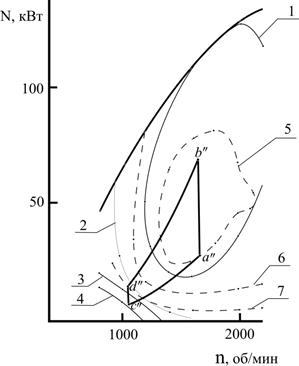

Мощность потребителей энергии на пожарных машинах сравнительно небольшая, да и эксплуатируются они в основном (кроме пожарных насосов) при постоянных скоростных режимах. Поэтому согласование режимов их эксплуатации и двигателя в основном осуществляется по скоростным параметрам. Рассмотрим это на следующем примере (рис. 10.1).

На этом рисунке кривая 2 является частичной скоростной характеристикой, ограничивающей мощность двигателя при его работе в стационарном режиме. Кривая 3 характеризует крутящий момент, соответствующий частичной скоростной характеристике (кривая 2). Прямая 4 характеризует максимальную мощность потребителя. Диапазон скоростных его режимов от n м до n к может быть рекомендован для привода потребителя. Зная обороты вала потребителя энергии n п и выбранные обороты двигателя n дв, определяют передаточное отношение привода:

. (10.1)

. (10.1)

Более сложным является согласование режимов эксплуатации пожарных насосов и двигателей. Пожарные насосы эксплуатируются в широком интервале величин развиваемых ими напоров и подач воды. Изменение от максимальных до минимальных значений величин напоров и подач воды образуют поле эксплуатации насосов. Естественно, что каждой точке этого поля будет соответствовать величина потребляемой мощности. Вот эти мощности и необходимо согласовать с полем мощности, отдаваемой двигателем в стационарном режиме работы двигателя.

Более сложным является согласование режимов эксплуатации пожарных насосов и двигателей. Пожарные насосы эксплуатируются в широком интервале величин развиваемых ими напоров и подач воды. Изменение от максимальных до минимальных значений величин напоров и подач воды образуют поле эксплуатации насосов. Естественно, что каждой точке этого поля будет соответствовать величина потребляемой мощности. Вот эти мощности и необходимо согласовать с полем мощности, отдаваемой двигателем в стационарном режиме работы двигателя.

Для осуществления процедуры согласования необходимо знать зависимости напоров Н, м, развиваемых насосами, от величин подачи Q, л/с. Такие зависимости

H = f (Q) при заданной величине высоты всасывания h вс = 3,5 м и постоянных оборотах вала насоса получают экспериментально. При этом, естественно, определяют мощность N = f (Q) и значение коэффициента полезного действия.

Было установлено, что изменение Н, N и η в зависимости от величины Q можно выразить аналитически:

уі = Ai + BiQ - CiQ2 , (10.2)

где i = 1 – величина напора, м вод.ст.; i = 2 – величина потребляемой мощности, кВт; i = 3 – значение коэффициента полезного действия; Q – подача насоса, л/с.

При определении мощности N, потребляемой пожарным насосом, необходимо учитывать ее потери в трансмиссии. При этом будет определена мощность, отдаваемая двигателем. Потери мощности учитываются коэффициентом полезного действия трансмиссии:

, (10.3)

, (10.3)

где  = 0,97 – КПД зубчатой передачи;

= 0,97 – КПД зубчатой передачи;  = 0,99 – КПД карданного вала; ηп.о= 0,99 – КПД промежуточной опоры; к – количество зацеплений

= 0,99 – КПД карданного вала; ηп.о= 0,99 – КПД промежуточной опоры; к – количество зацеплений

зубчатых колес или опор карданного вала.

С учетом КПД трансмиссии насоса потребляемая им мощность N н равна

, (10.4)

, (10.4)

где N'н – мощность, вычисленная по формуле (10.2).

Значения Н, N и η, вычисленные по формулам (10.2) и (10.4), характерны только при одной скорости n н вала насоса. Они изображены кривыми ав и a'в' на рис. 10.2.

Для того чтобы определить поле мощности, потребляемой насосом, необходимо построить зависимости Н = f (Q) и N = f (Q) при частотах вращения вала n н2 и n н3. Предположив, что подача воды насосом возможна при 0,5 Н ном, выбирают величину n н3. Это соответствует n н3 @ 0,65 n н1. Величину n н2 выбирают в интервале от n н1 до n н3.

Обозначим выбираемую скорость n н х , тогда соответствующие ей значения Q, Н и N определим на основании формулы теории подобия:

. (10.5)

. (10.5)

Вычисленные значения Нх и Nх при различных скоростях nN изображают, как показано на рис. 7.18. Поле а'b'dc' характеризует потребляемую насосом мощность.

Для сопоставления отбираемой от двигателя мощности и мощности, потребляемой насосом, необходимо согласовать частоты вращения вала двигателя n дв с частотами вращения n н вала насоса. Это согласование осуществляется передаточным отношением коробки отбора мощности по формуле

(10.6)

(10.6)

где nN – частота вращения вала двигателя при максимальной мощности,

об/ мин; n н1 – номинальная частота вращения вала насоса, об/мин.

|

Рис.10.2. Согласование режимов работы двигателя и пожарного насоса

Используя передаточное отношение, легко находим частоты вращения вала двигателя, соответствующие скоростям вала насоса n 1 = i n н1,

n 2 = in н2 и т.д. Полученные значения частот вращения вала двигателя устанавливаем на оси частот вращения двигателя в третьем квадранте графической схемы расчета. Затем в этом квадранте строим внешнюю скоростную характеристику двигателя и, как указывалось выше, определяем точку К. Из точек n 1, n 2и n 3 на оси абсцисс опускаем перпендикулярные прямые. На них с помощью горизонтальных прямых c'...c'', d'...d'' и т.д. находим точки a''e"c"d"f"в". Соединяя эти точки отрезками прямых и кривых линий, определяем поле мощности, потребляемой насосом. Если имеется требуемый запас мощности в точке К, то двигатель будет эксплуатироваться в стационарных условиях работы без перегрева.

Из анализа рис.10.1 следует, что прямые линии a''в" в третьем квадрате характеризуют потребляемую насосом мощность при изменении величин подачи воды от Qmin до Qmax при заданной частоте вала насоса n н1.

Прямая c"d" характеризует потребляемую насосом мощность при частоте вращения вала насоса n н3, соответственно.

Кривая a''c" характеризует изменение потребляемой мощности при минимальной подаче насоса в зависимости от частоты вращения вала насоса (n н3 - n н2 - n н1), а следовательно, и величин развиваемого напора. Кривая a''d" характеризует тоже, но при максимальной подаче воды насосом.

В поле мощности, потребляемой пожарным насосом, точка в" характеризует максимальную подачу при n н1 , а точка c" – минимальную при

n н3.

Совмещение полей мощности двигателя и насоса позволяет определять и наиболее экономичные по расходу топлива режимы. Для такой оценки на поле мощностей двигателя наносят изолинии удельных расходов топлива.

Изолинии удельных расходов топлива характеризуют его расход в г (граммах) на один киловатт мощности, потребляемой в течение часа – г/кВт·ч. Такие изолинии расхода топлива для одного из дизелей, используемых на ПА, показаны на рис.10.3.

Рис.10.3. Расход топлива (qe г/кВт) и выбросы сажи г/кг топлива)

в отработавших газах двигателя ЯМЗ-236:

расходы топлива: 1 -225; 2 – 250; 3 – 300; 4 – 375;

выбросы сажи: 5 – 0,05; 6 – 0,1; 7 – 0,2

На поле мощности этого дизеля размещено поле мощности, потребляемой насосом ПН-40УВ a''в"c"d". В этом поле точки в" и a'' соответствуют подаче насоса 40 л/с и 4 л/с при частоте вала насоса n н1 = 2700 об/мин, соответственно. Точки d" и c" характеризуют подачу воды 40 л/с и 4 л/с при частоте вала насоса n н3 = 1700 об/мин, соответственно.

Линии 1 – 4 характеризуют изолинии расходов топлива в г/кВт·ч при различных режимах работы двигателя. Общее заключение из сравнения удельных расходов топлива при различных режимах работы двигателя сводятся к следующему: удельные расходы топлива уменьшаются при повышении мощности двигателя и частоты вращения его коленчатого вала.

Кроме продуктов полного сгорания – углекислого газа и паров воды, в выпускных газах двигателей внутреннего сгорания содержится в небольших количествах вещества, обладающие токсическим действием. Это – продукты неполного сгорания топлива: окись углерода СО, углеводороды различного состава и строения СН, в том числе, пары несгоревшего топлива, сажа (углерод С), а также окислы азота воздуха NOx/

Окись углерода СО образуется при сгорании богатой смеси (α > 1) вследствие недостатка кислорода для полного сгорания топлива.

Образование углеводородов СН связано с замедлением реакций окисления в простенном слое топливовоздушной смеси в камере сгорания.

Азот – химически инертный газ. При высокой температуре реагирует с кислородом, образуя NO. В атмосферном воздухе происходит медленное окисление NO в двуокись азота NO2. Ее токсичность значительно выше токсичности NO.

В выпускных газах дизелей образуется сажа. Она сама по себе малоопасна. Однако на ней адсорбируются бензпирен (полициклический углеводород ароматического ряда), который обладает концерогенным действием.

Неравномерный расход топлива в поле мощности двигателя, различие режимов его работы являются причиной неравномерного выделения токсичных веществ в отработавших газах двигателя.

Содержание токсичных примесей в отработавших газах двигателя представляют в граммах на один килограмм сгоревшего топлива (г/кг топлива).

Содержание сажи в отработавших газах двигателя представлено на рис.10.3. в виде изолиний с различным ее содержанием (кривые 5,6 и 7). Из рисунка следует, что поле мощности a''в"c"d", потребляемой пожарным насосом, размещено в области с минимальным содержанием сажи в отработавших газах. Ее количество увеличивается при увеличении мощности, развиваемой двигателем и частоты вращения его коленчатого вала (кривые 5,6 и 7). Эксплуатация двигателя в области указанных режимов будет сопровождаться увеличением количества сажи в отработавших газах двигателя, следовательно, она нежелательна.

Изолиний равных количеств окиси углерода СО (кривые 1-4) и окиси азота NOx (кривые 5,6 и 7) представлены на рис.10.4. Содержание С в отработавших газах двигателя увеличивается в области малых знаний мощности и частоты вращения коленчатого вала двигателя. Это характерно для работы насоса с малыми подачами и напорами, развиваемыми им. Однако содержание окислов азота тем больше, чем больше мощности, развиваемые двигателем и частоты вращения его коленчатого вала. Следовательно, необходимо выбрать какие-то средние режимы эксплуатации двигателя.

Рис.10.4. Выбросы оксида углерода (С г/кг топлива) и окислов азота (г/кг топлива) в отработавших газах:

1 – оксид углерода 0,25; 2 – тоже 0,5; 3 – тоже 0,75; 4 – 1,0; окислы азота: 5 – 0.6; 6 – 0,4; 7 – 0,2

2015-04-12

2015-04-12 1001

1001