Контактором называется электрический аппарат, предназначенный для многократного дистанционного включения и отключения силовой электрической нагрузки переменного и постоянного токов, а также редких отключений токов перегрузки [2]. С помощью контактора реализуется связь между электрической цепью управления (ЭЦУ) и силовой электрической цепью (ЭЦС). Например, в схеме рис. 1.4 в качестве АДУ1 обычно используется контактор.

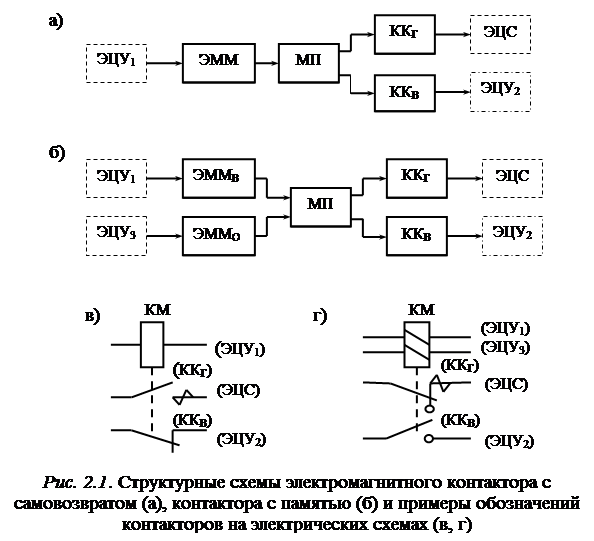

Контактор – электромагнитный аппарат, в состав которого (рис. 2.1) входят электромагнитный механизм (ЭММ), механические передачи (МП), система главных контактов (ККГ), дугогасительная система и вспомогательные контакты (ККВ).

|

Электромагнитный механизм ЭММ (см. [1] п. 4)обеспечивает дистанционное управление контактором по электрической цепи ЭЦУ1 (рис. 2.1а). При подаче питания на катушку электромагнитного механизма его якорь замыкается и через механическую передачу МП изменяет положение коммутирующих контактов ККГ и ККВ. Для контакторов с самовозвратом применяется МП с возвратной пружиной (см. [1] п. 3). После отключения катушки от питания возвратная пружина переводит якорь в разомкнутое положение.

|

|

|

В контакторах без самовозврата (рис. 2.1б) применяется МП с защелкой (см. [1] п. 3). В контакторе предусматриваются два ЭММ – один ЭММВ включающий, другой ЭММО отключающий (действующий на защелку). Такой контактор с двумя входами управления (ЭММВ и ЭММО) обладает памятью. Он функционально подобен RS-триггеру (см. [1] п. 6.9).

На рис. 2.1в и рис. 2.1г приведены примеры изображений частей контакторов на принципиальных электрических схемах (использован способ совмещенного изображения). Для сопоставления со структурными схемами в скобках указаны сокращенные наименования элементов структурных схем. Прямоугольник (КМ) обозначает электромагнитный привод (катушку ЭММ). У контактора с самовозвратом (рис. 2.1в) показан только один главный контакт ККГ и один вспомогательный контакт ККВ (контактов может быть несколько). Контакт ККГ (замыкающий с дугогашением) является коммутационным элементом силовой цепи ЭЦС. Вспомогательный контакт ККВ (размыкающий без дугогашения) присоединяется к электрической цепи управления (блокировки, сигнализации) ЭЦУВ. У контактора с памятью (рис. 2.1г) электромагнитный привод (обозначение КМ) имеет две катушки – одна на включающем ЭММВ, другая на отключающем ЭММО. Изображения контактов показывают, что самовозврата контактов нет.

Втягивающая катушка ЭММ должна обеспечивать надежную работу контактора при снижении напряжения до 0,85 U ном. По нагреву катушка должна допускать повышение напряжения до 1,05 U ном. Кроме катушек напряжения (шунтовых) могут использоваться токовые (сериесные) катушки.

|

|

|

Главные контакты (ККГ) контакторов выполняют пальцевого или мостикового типа. В контакторах с поворотным якорем наибольшее распространение получили линейные перекатывающиеся контакты. В контакторах с прямоходовыми электромагнитами применяются мостиковые контакты. Механическая износоустойчивость коммутирующих контактов до 50 . 106 циклов замыканий для контакторов тяжелого режима работы. Основными показателями, характеризующими работу контактной системы, являются: раствор и провал контактов, начальное нажатие и конечное нажатие (см. [1] п. 2.2).

Дугогасительная система обеспечивает гашение электрической дуги, возникающей при размыкании главных контактов. Способы гашения дуги и конструкции дугогасительных систем определяются родом тока главной цепи и режимом работы контактора.

Вспомогательные контакты (блокконтакты ККВ) служат для производства переключений в цепях управления, блокировки и сигнализации (ЭЦУ). Эти контакты могут быть выполнены замыкающими или размыкающими, главным образом мостиковыми, реже пальцевыми. Их рассчитывают на длительное проведение тока не более 20 А и отключение тока не более 5 А.

В зависимости от условий работы в силовых цепях (ЭЦС) контакторы подразделяют на контакторы для нормальных (говорят также легких) условий работы и контакторы для тяжелых условий работы. В нормальных условиях длительная работа контактора осуществляется при 240..600 включений в час, в тяжелых условиях – до 1200 включений в час и более. Например, в электроприводах подъемно-транспортных машин частота включений и переключений может достигать 1500 в час. При этом контактор должен выдерживать пусковые токи двигателя до 4 I ном у двигателей постоянного тока и до 7 I ном у двигателей переменного тока, также отключать токи до 10 I ном, а в отдельных случаях до 20 I ном (I ном - номинальный ток двигателя) [4].

Наибольшее применение получили контакторы с самовозвратом. Они характеризуются следующими параметрами срабатывания [3]:

· напряжение втягивания (срабатывания) – наименьшее напряжение, при котором происходит включение контактора без остановки или задержки подвижных контактных узлов (составляет примерно 80% номинального напряжения катушки);

· напряжение удержания – наименьшее напряжение, при котором якорь контактора удерживается в полностью притянутом положении (около 70% номинального напряжения);

· напряжение отпадания (отпускания) – наибольшее напряжение, при котором происходит полное отпадание якоря;

· коэффициент возврата – отношение напряжения отпадания к напряжению втягивания;

· собственное время втягивания – время от момента подачи питания на втягивающую катушку до момента полного притягивания якоря;

· собственное время отпадания – время от начала прекращения питания втягивающей (или удерживающей) катушки при номинальном режиме работы до момента полного отпадания якоря;

· собственное время замыкания для контактора с замыкающими контактами – это время от момента замыкания цепи втягивающей катушки до момента первого касания замыкающего контакта;

· собственное время размыкания для контактора с замыкающими контактами – это время с момента размыкания цепи втягивающей катушки до момента появления напряжения между контактными деталями, обусловленного их расхождением.

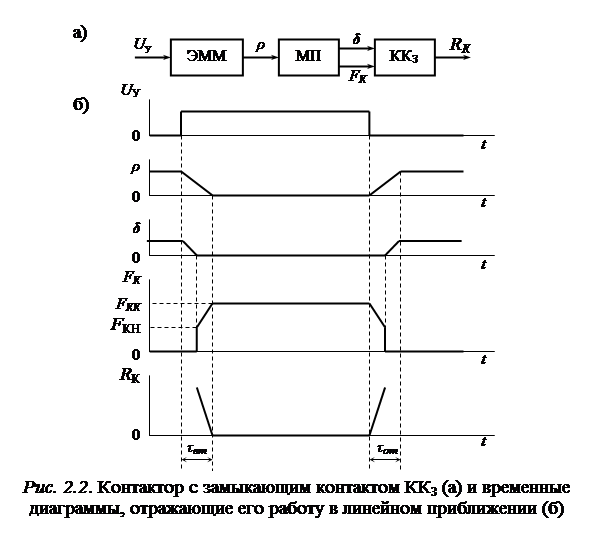

Действие контактора представлено с помощью временных диаграмм (в линейном приближении) на рис. 2.2.

Принятые обозначения:

U у – напряжение, подводимое к обмотке катушки ЭММ контактора;

ρ – величина зазора между якорем и полюсом сердечника ЭММ;

δ – величина зазора между контактными деталями замыкающего контакта ККЗ контактора;

|

|

|

FК - величина контактного нажатия (FКН - начальное нажатие, FКК - конечное нажатие);

RК – сопротивление, вносимое контактом в коммутируемую цепь. Интервалы времени τвт (втягивания) и τот (отпадания) характеризуют быстродействие контактора. Электрическая дуга на контакте вызывает снижение быстродействия – коммутационный процесс затягивается во времени.

Предполагается, что замыкающий контакт ККЗ замыкается без отскоков и коммутируемая им цепь не оказывает влияние на коммутационный процесс.

При рассмотрении динамических свойств контакторов, применяемых в электроприводах, учитывают то, что время втягивания τвт (иначе срабатывания или включения) и время отпадания τ от (иначе отпускания или отключения) обычно достаточно малы по сравнению с продолжительностью переходных процессов в других элементах и цепях. Обычно считают, что контакты мгновенно замыкаются, когда входное напряжение U у (управления) достигает значения напряжения срабатывания Uср и мгновенно размыкаются, когда U у, уменьшаясь, достигает значения напряжения отпускания Uот. Тогда контактор представляют безинерционным нелинейным звеном системы управления.

Если временем втягивания и временем отпускания пренебречь нельзя, то в таких случаях контактор можно рассматривать как последовательное соединение идеального запаздывающего звена с определенным запаздыванием (например, τ =0,5(τвт + τот)) и безинерционного нелинейного звена.

2015-04-12

2015-04-12 1737

1737