Жизнь Михаила Булгакова была нелегкой. Много раз оказывался писатель в отчаянном положении, переживал крах своих творческих и бытовых надежд. Человек, принесший русской литературе XX века всемирную славу, свой жизненный путь окончил скромным либреттистом-консультантом Большого театра. В тот момент, в марте 1940 года, из тринадцати булгаковских пьес и инсценировок в Художественном театре шло всего две: “Дни Турбиных” и “Мертвые души”, а главному произведению писателя — роману “Мастер и Маргарита” — еще более четверти века предстояло ждать своего читателя и зрителя. Известный при жизни лишь как автор нашумевших “Дней Турбиных”, Булгаков становился все более легендарным и таинственным по мере того, как с театральных афиш исчезало его имя.

Несмотря на то что Булгаков любил театр самой искренней любовью, его отношения с Художественным театром складывались сложно. Он обладал прекрасным чувством сцены, немалыми режиссерскими и даже актерскими способностями. Однако, как известно, у руководителей Художественного театра Станиславского и Немировича-Данченко, создавших новую эпоху в русском и мировом театральном искусстве, был свой взгляд на постановку пьес Булгакова. Это выражалось в том, что их сценический взгляд на такие, например, произведения Булгакова, как “Мольер” и инсценирована “Мертвых душ”, сильно отличался от взгляда автора. Надо представить себе положение Булгакова, который не просто писал пьесы, а имел вполне профессиональные представления о том, как они должны быть поставлены. Мне кажется, будь обстоятельства чуть благосклоннее к Булгакову, он вполне мог бы стать одним из театральных лидеров, режиссером-постановщиком, и мы сегодня говорили бы о театре Михаила Булгакова, а не о теме “Булгаков и театр”.

|

|

|

Итак, взгляды основателей Художественного театра на постановку пьес Булгакова не совпадали с мнением автора. Такое положение неминуемо приводило к различным конфликтам, уступать приходилось Михаилу Афанасьевичу. Далее события развивались еще более печально: в конце 1936 года, убедившись, что Художественный театр не может и не хочет защищать его авторские интересы, он после снятия “Мольера” переходит в Большой театр в качестве либреттиста-консультанта. Мы знаем, что своим непростым отношениям с Художественным театром Булгаков посвятил так и незавершенный “Театральный роман”, где рядом с резкой сатирой на театральные нравы есть много доброго юмора и глубокого лиризма. По-моему, это говорит о свойствах его характера: Булгаков не был желчным и злопамятным человеком. Собственно говоря, это признак большого таланта.

|

|

|

Сложные отношения у писателя были и с властью. По счастливой случайности Булгаков не разделил участи сталинских жертв, сгинувших в ГУЛАГе, как Осип Мандельштам и другие. Такой случайностью, как известно, явился просмотр “Дней Турбиных” самим Сталиным, после чего вождь совершенно неожиданно для своего окружения положительно отозвался о пьесе. Ему понравилось, что Булгаков показал ситуацию краха самодержавия, а не то, что он создал тонкую психологическую драму о революции, уничтожающей цвет общества.

Палачи, уже потирающие руки в ожидании новой жертвы от культуры, были разочарованы, но тут же создали очередную легенду, что у отца народов абсолютный вкус и, стало быть, в Булгакове что-то есть. Благодаря этому “абсолютному вкусу” Сталина, великий драматург смог прожить некоторое время более или менее сносно. По звонку “сверху” были вновь разрешены к постановке снятые ранее цензурой “Дни Турбиных”.

Я думаю, что и главный роман Булгакова “Мастер и Маргарита” создавался писателем также с учетом будущей его постановки на сцене театра. Читая роман, я все время видел в своем воображении его героев на сцене в исторических костюмах и среди соответствующих декораций. Театральность героев романа, на мой взгляд, подчеркивает их яркая символичность. Например, Маргарита — это символ вечной любви. Понтий Пилат — символ вечного сомнения в божественной природе человека. Мне кажется, что некоторые главы романа, такие, как, например, “Бал сатаны”, “Маргарита”, “Понтий Пилат”, “Прощение и вечный приют”, имеют самостоятельную сценическую ценность. Это и неудивительно, ведь в романе Булгакова “Мастер и Маргарита” нашли завершение все его художественные и философские искания. Я уверен, что произведения Булгакова еще не раз удивят современного зрителя, высветившись неожиданными гранями. Это и есть высшая оценка творчества великого русского драматурга М. А. Булгакова.

Михаил Булгаков родился 3 (15) мая 1891 года в семье профессора Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова (1859—1907) и его жены Варвары Михайловны (в девичестве — Покровской) (1869—1922) на Воздвиженской улице, 28[1] в Киеве. В семье было семеро детей: Михаил (1891—1940), Вера (1892—1972), Надежда (1893—1971), Варвара (1895—1954), Николай (1898—1966), Иван (1900—1969) и Елена (1902—1954).

В 1909 году Михаил Булгаков закончил киевскую Первую гимназию и поступил на медицинский факультет Киевского университета. 31 октября 1916 года — получил диплом об утверждении «в степени лекаря с отличием со всеми правами и преимуществами, законами Российской Империи сей степени присвоенными»[2].

В 1913 году М. Булгаков вступил в свой первый брак — с Татьяной Лаппа (1892—1982). Их денежные трудности начались уже в день свадьбы. По воспоминаниям Татьяны, это ощущается явственно: «Фаты у меня, конечно, никакой не было, подвенечного платья тоже — я куда-то дела все деньги, которые отец прислал. Мама приехала на венчанье — пришла в ужас. У меня была полотняная юбка в складку, мама купила блузку. Венчал нас о. Александр. …Почему-то хохотали под венцом ужасно. Домой после церкви ехали в карете. На обеде гостей было немного. Помню, много было цветов, больше всего — нарциссов…»[3]. Отец Татьяны ей в месяц присылал 50 рублей, по тем временам достойная сумма. Но деньги в их кошельке быстро растворялись, так как Булгаков не любил экономить и был человеком порыва. Если ему хотелось проехаться на такси на последние деньги, он без раздумья решался на этот шаг. «Мать ругала за легкомыслие. Придем к ней обедать, она видит — ни колец, ни цепи моей. „Ну, значит, всё в ломбарде!“»[3].

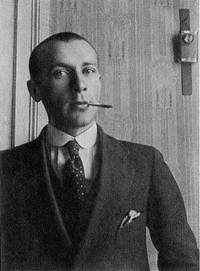

М. Булгаков в 1910-х годах во время учёбы в Киевском университете

После начала Первой мировой войны М. Булгаков несколько месяцев работал врачом в прифронтовой зоне. Затем был направлен на работу в село Никольское Смоленской губернии, после этого работал врачом в Вязьме.

|

|

|

Во время Гражданской войны, в феврале 1919 года, М. Булгаков был мобилизован как военный врач в армию Украинской Народной Республики[4]. В конце августа 1919 года, по одной из версий, М. Булгаков был мобилизован в Красную армию в качестве военного врача; 14-16 октября в ходе уличных боёв перешёл на сторону Вооружённых сил Юга России и стал военным врачом 3-го Терского казачьего полка.

В том же году успел поработать врачом Красного креста, а затем — в Вооружённых Силах Юга России

В конце сентября 1921 года М. Булгаков переехал в Москву и начал сотрудничать как фельетонист со столичными газетами («Гудок», «Рабочий») и журналами («Медицинский работник», «Россия», «Возрождение»). В это же время он опубликовал отдельные произведения в газете «Накануне», выпускавшейся в Берлине. С 1922 по 1926 год в «Гудке» было напечатано более 120 репортажей, очерков и фельетонов М. Булгакова.

В 1923 году М. Булгаков вступил во Всероссийский Союз писателей. В 1924 году он познакомился с недавно вернувшейся из-за границы Любовью Евгеньевной Белозерской (1898—1987), которая в 1925 году стала его новой женой.

С октября 1926 года во МХАТе с большим успехом прошла пьеса «Дни Турбиных». Её постановка была разрешена на год, но позже несколько раз продлевалась, поскольку пьеса понравилась И. Сталину[5]. Однако в своих выступлениях И. Сталин соглашался: «Дни Турбиных» — «антисоветская штука, и Булгаков не наш»[6]. Одновременно в советской прессе проходит интенсивная и крайне резкая критика творчества М. Булгакова. По его собственным подсчётам, за 10 лет появилось 298 ругательных рецензий и 3 благожелательных[5]. Среди критиков были такие влиятельные чиновники и литераторы, как В. Маяковский, А. Безыменский, Л. Авербах, В. Шкловский, П. Керженцев и многие другие[5].

В конце октября 1926 года в Театре им. Вахтангова с большим успехом прошла премьера спектакля по пьесе «Зойкина квартира».

|

|

|

В 1928 году М. Булгаков ездил с женой на Кавказ, посетил Тифлис, Батум, Зелёный Мыс, Владикавказ, Гудермес. В Москве в этом году прошла премьера пьесы «Багровый остров». У М. Булгакова возник замысел романа, позднее названного «Мастер и Маргарита». Писатель также начал работу над пьесой о Мольере («Кабала святош»).

В 1929 году Булгаков познакомился с Еленой Сергеевной Шиловской, которая стала его третьей и последней женой в 1932 году.

К 1930 году произведения Булгакова перестали печататься, пьесы изымались из репертуара театров. Были запрещены к постановке пьесы «Бег», «Зойкина квартира», «Багровый остров», спектакль «Дни Турбиных» снят с репертуара. В 1930 году Булгаков писал брату Николаю в Париж о неблагоприятной для себя литературно-театральной ситуации и тяжёлом материальном положении. Тогда же он написал письмо Правительству СССР, датированное 28 марта 1930 года[7], с просьбой определить его судьбу — либо дать право эмигрировать, либо предоставить возможность работать во МХАТе. 18 апреля 1930 года Булгакову позвонил И. Сталин, который порекомендовал драматургу обратиться с просьбой зачислить его во МХАТ[7].

В 1930 году работал в качестве режиссёра в Центральном театре рабочей молодёжи (ТРАМ). С 1930 по 1936 год — во МХАТе в качестве режиссёра-ассистента. В 1932 году на сцене МХАТ состоялась постановка спектакля «Мёртвые души» Николая Гоголя по инсценировке Булгакова. Спектакль «Кабала святош» увидел свет в 1936 году, после почти пяти лет репетиций. После семи представлений постановка была запрещена, а в «Правде» была помещена разгромная статья об этой «фальшивой, реакционной и негодной» пьесе[5].

В январе 1932 года И. Сталин (формально — А. Енукидзе) вновь разрешил постановку «Дней Турбиных», и до войны она больше не запрещалась. Однако ни на один театр, кроме МХАТ, это разрешение не распространялось[5].

В 1936 году, после статьи в «Правде», Булгаков ушёл из МХАТа и стал работать в Большом театре как либреттист и переводчик. В 1937 году М. Булгаков работает над либретто «Минин и Пожарский» и «Пётр I».

Камень с могилы Н. Гоголя на могиле М. Булгакова

В 1939 году М. Булгаков работал над либретто «Рашель», а также над пьесой об И. Сталине («Батум»). Пьеса была одобрена И. Сталиным, но, вопреки ожиданиям писателя, она была запрещена к печатанию и постановке. Состояние здоровья М. Булгакова стало резко ухудшаться. Врачи диагностировали у него гипертонический нефросклероз. Булгаков продолжал употреблять морфий, прописанный ему в 1924 году, с целью снятия болевых симптомов. В этот же период писатель начал диктовать жене последние варианты романа «Мастер и Маргарита».

С февраля 1940 года друзья и родные постоянно дежурили у постели М. Булгакова. 10 марта 1940 года Михаил Афанасьевич Булгаков скончался. 11 марта состоялась гражданская панихида в здании Союза Советских писателей. Перед панихидой московский скульптор С. Д. Меркуров снял с лица М. Булгакова посмертную маску.

М. Булгаков похоронен на Новодевичьем кладбище. На его могиле, по ходатайству его жены Е. С. Булгаковой, был установлен камень, прозванный «голгофой», который ранее лежал на могиле Н. В. Гоголя[8][9].

Булгакова связывали дружеские отношения с Е. И. Замятиным, В. В. Вересаевым, М. А. Волошиным. Булгаков признавал талант выдающихся современников-поэтов — дружил и встречался с А. А. Ахматовой, уважал Б. Л. Пастернака. Однажды на именинах у жены драматурга Тренёва, его соседа по писательскому дому, Булгаков и Пастернак оказались за одним столом. Пастернак с особенным каким-то придыханием читал свои переводные стихи с грузинского. После первого тоста за хозяйку Пастернак объявил: «Я хочу выпить за Булгакова!» В ответ на возражение именинницы-хозяйки: «Нет, нет! Сейчас мы выпьем за Викентия Викентьевича, а потом за Булгакова!» — Пастернак воскликнул: «Нет, я хочу за Булгакова

22. Творчество Юрия Завадского и Алексея Попова.

«Дела давно минувших дней» (Иосиф Прут)

Моему театру — полвека. Позволю назвать его своим потому, что семь раз появлялось мое имя на строгой афише Центрального Академического театра Советской Армии: семь моих пьес были поставлены на его сцене за пятьдесят прошедших лет. Они пролетели, эти огненные годы, пронеслись на крыльях славы, знаменуя собой победное шествие артистического коллектива этого театра, верного друга и помощника Советской Армии, ее активного бойца.

Моему театру — полвека. Позволю назвать его своим потому, что семь раз появлялось мое имя на строгой афише Центрального Академического театра Советской Армии: семь моих пьес были поставлены на его сцене за пятьдесят прошедших лет. Они пролетели, эти огненные годы, пронеслись на крыльях славы, знаменуя собой победное шествие артистического коллектива этого театра, верного друга и помощника Советской Армии, ее активного бойца.

ЦТСА явился подлинным детищем наших Вооруженных Сил, и я счастлив, что был свидетелем его становления. А с людьми — создателями этого уникального начинания, армейского театра, я встретился значительно раньше.

У энтузиаста и мечтателя режиссера Павла Ильина и композитора Александра Александрова в конце 20-х годов полнилась мысль о создании красноармейского хора и солдатского театра — базы культурного отдыха наших воинов. И они добились, Александров и Ильин, осуществления своих замыслов: в 1929 году Главное политическое управление дало команду об организации при ЦДКА Театра Красной Армии для обслуживания разными жанрами сценического искусства армейских частей.

В этом синтетическом организме было поначалу четыре группы: драматическая труппа, театр малых форм, кукольный и ансамбль красноармейской песни, который и возглавил Александр Васильевич Александров.

Два года эти четыре коллектива работали вместе, а затем драматическая труппа отпочковалась и обрела самостоятельность.

Только что родившийся в столице театр начал свою жизнь в актовом зале бывшего института благородных девиц, где помещался Центральный Дом Красной Армии. На маленькой эстраде, обрамленной колоннами Павел Ильин поставил «Первую Конную» Всеволода Вишневского, моего доброго друга и соратника по гражданской войне.

С этого спектакля и начинается история Театра Красной Армии.

Во главе бурно формировавшейся труппы встал выдающийся организатор театрального дела — Владимир Евгеньевич Месхетели. Это ему удалось привлечь к работе замечательных актеров и актрис, увлечь их своими репертуарными замыслами и зажечь в их сердцах творческий огонь. Владимир Месхетели убедил Юрия Завадского, а затем Алексея Попова возглавить художественное руководство театра. Именно эти два крупнейших мастера советской режиссуры вывели наш армейский в первый ряд московских именитых театров.

И в те времена появились такие спектакли, как «Мстислав Удалой», «Гибель эскадры», «Последняя жертва», «Слава», «Год 19-й», «Укрощение строптивой» и многие другие, принесшие известность нашему театру.

Незабываемые образы создали в этих пьесах актеры первого призыва: Алексей Митрофанович Петров, Александр Евгеньевич Хохлов, Павел Иосифович Герага, Дарья Васильевна Зеркалова, Фаина Георгиевна Раневская, Александр Павлович Хованский, Антонина Павловна Богданова, Владимир Сергеевич Благообразов, Марк Наумович Перцовский — всех не перечесть.

Это была воистину героическая эпоха, период бурного роста, художественного возмужания и главным образом утверждения армейской темы в драматургии театра.

Затем, в 1940 году, коллектив перебазировался в новое, специально для него построенное здание, где и продолжает до сих пор свой так прекрасно начатый творческий путь.

Я не искусствовед и не историк. Поэтому о всем дальнейшем напишут специалисты, свидетели, участники последующих десятилетий жизни ЦАТСА.

У меня есть только два пожелания: чтобы мой театр отметил свой славный юбилей очередным блестящим спектаклем и чтобы я дожил до этой торжественной премьеры, аплодируя вместе со всеми ее творцам.

2015-04-17

2015-04-17 6414

6414