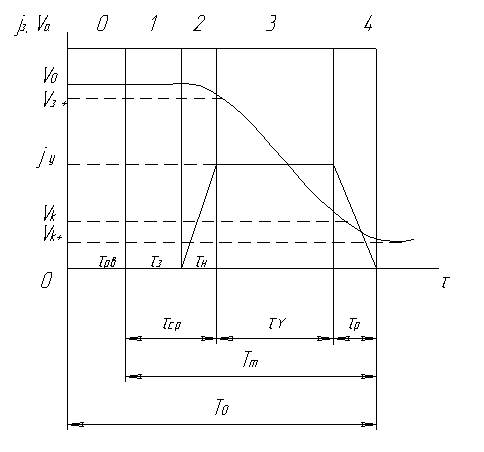

Рассматривая процесс торможения во времени, можно выделить несколько основных фаз, в течение которых определенным образом изменяется скорость движения автомобиля и величина его замедления. Наглядное представление о характере изменений указанных величин при торможении дает так называемая тормозная диаграмма, которая впервые была предложена профессором Н.А. Бухариным.

Рис. 1.1. Тормозная диаграмма.

Эта тормозная диаграмма для простейшего случая торможения (однократное нажатие и отпускание педали тормоза), которая позволяет проследить наиболее характерные фазы и моменты торможения.

Первой фазой можно считать момент, когда водитель увидел на пути движения своего автомобиля препятствие. Принял решение об остановке автомобиля и перенес ногу на педаль тормоза. Это время называется временем реакции водителя tрв.

Время реакции - это период времени, в течение которого водитель принимает информацию, анализирует дорожную ситуацию, принимает решение о торможении и переносит ногу на педаль тормоза. Величина времени реакции водителя зависит от многих факторов (производственного опыта, самочувствия, степени утомления, темперамента и др.) и колеблется в пределах 0,2…1,5с.

|

|

|

Началом торможения считается момент времени, в который орган управления тормозного привода получает сигнал о торможении. Как правило, таким сигналом является усилие на педаль, поэтому началом торможения следует считать момент времени, в который водитель касается педали тормоза. Однако приложение усилия к педали не вызывает мгновенного появления сил трения в тормозных механизмах и замедления автомобиля.

Между моментом касания педали и началом действия тормозных механизмов проходит определенный промежуток времени, в течение которого “выбираются” все зазоры, и происходит соответствующее перемещение деталей привода и тормозных механизмов (педалей, тяг, поршней тормозных цилиндров, тормозных колодок и др.). Период времени от начала торможения до момента появления тормозной силы называется временем запаздывания τз. Время запаздывания зависит как от особенностей конструкции привода, так и от его технического состояния. Для тормозных систем с исправным гидравлическим приводом и барабанными тормозами время запаздывания составляет 0,05…0,20с. При использовании дисковых тормозов τз=0,05…0,10с. Для тормозных систем с исправным пневматическим приводом и барабанными тормозами τз=0,30…0,40с, для одиночных АТС и 0,40…0,60с, для автопоездов. Увеличение зазоров между фрикционными элементами в тормозных механизмах, попадание воздуха в гидропривод, утечка воздуха из пневмопривода и другие неисправности приводят к увеличению времени τз до 1,5 …2,0с.

|

|

|

Время от момента появления замедления до момента времени, когда прекращается его рост, называют временем нарастания замедления τн. У АТС с гидроприводом тормозов время нарастания замедления составляет 0,2…0,4с, а с пневмоприводом - 0,4…0,6с. Однако величина τн в зависимости от типа привода, режима нажатия на педаль, технического состояния тормозной системы и других факторов может изменяться и находится в пределах от 0,1 до 3…4с. При экстренном торможении время нарастания замедления снижается с уменьшением массы АТС и коэффициента сцепления. Возрастание τн способствует появлению различных неисправностей, а также попадание влаги или масла на фрикционные элементы тормозных механизмов. В фазе нарастания замедления происходит некоторое снижение скорости от V0 до Vз*, которое описывается квадратичной параболой. При этом нарастание величины замедления происходит по закону, близкому к линейному (jз=aн·τ).

Время протекания первой и второй фаз торможения называется временем срабатывания тормозной системы (τср=τз+τн).

Продолжительность третьей фазы торможения, в течение которого величина замедления остается относительно стабильной, называется временем установившегося замедления (торможения). Время установившегося замедления (τу) зависит от начальной и конечной скорости торможения, а так же величины установившегося замедления. Так как в данной фазе величина замедления практически неизменна (если не считать ее колебаний относительно некоторого среднего значения), то скорость движения автомобиля снижается по линейному закону от Vo до Vк.

Продолжительность последней, четвертой, фазы торможения называют временем растормаживания (τр). В этот период происходит падение тормозной силы и замедления, и завершается сам процесс торможения. При этом снижение величины замедления носит линейный характер. За время растормаживания скорость движения автомобиля понижается до Vк. Однако падение скорости по абсолютной величине, как правило, незначительно. Скорость автомобиля в момент окончания (Vк*) называется конечной скоростью торможения. Конец торможения – это момент времени, когда исчезают силы искусственного сопротивления движению или происходит остановка автомобиля.

Период времени от начала до конца торможения называется временем торможения (Т т). Время, отчитываемое с момента поступления к водителю сигнала об опасной дорожной ситуации до момента остановки транспортного средства, называется остановочным временем. Оно складывается из двух составляющих: времени реакции водителя (τрв) и времени торможения.

2015-04-01

2015-04-01 4479

4479