Целостность обсадных колонн может нарушаться в результате прострелочно взрывных работ, коррозии и неравномерных механических напряжений. Нарушение герметичности колонн устанавливается с помощью скважинных электротермометров, резистивиметров или методом радиоактивных изотопов. В последние годы разработаны более эффективные электромагнитные способы индикации повреждений в обсадной колонне, основанные на измерении э.д.с. вторичного поля вихревых токов. По такому принципу работает индукционный дефектомер ДИ-1.

Скважинный прибор дефектомера содержит одну генераторную и две приемные катушки. Генераторная катушка зонда создает в обсадной колонне вихревые токи, приемные катушки служат для измерения э.д.с., наводимой этими токами. Питание генераторной катушки ГК осуществляется переменным током частотой 300 Гц. Приемные катушки ПК1 и ПК2 расположены по обе стороны от ГК на одинаковом расстоянии от нее. В схеме имеется коммутатор КМ, позволяющий включать в измерительную цепь либо катушку ПК2 с компенсационной катушкой К (прямой зонд), либо катушки ПК1 и ПК2, соединенные последовательно (дифференциальный зонд). Катушка К служит для компенсации прямого поля

генераторной катушки. С приемных ка- · · ·

генераторной катушки. С приемных ка- · · ·

тушек сигнал подается на усилитель У y

тушек сигнал подается на усилитель У y

и далее по кабелю в наземную аппара- · км

и далее по кабелю в наземную аппара- · км

туру. Прямой зонд применяется для гк

туру. Прямой зонд применяется для гк

обнаружения мест нарушения колон- пк

обнаружения мест нарушения колон- пк

ны, а дифференциальный – для деталь- к

ны, а дифференциальный – для деталь- к

ных исследований. Прибор позволяет пк

ных исследований. Прибор позволяет пк

записывать две кривые: диаграмму по-

рывов и трещин в колонне "Тр" и диаг- Рис.5.11. Схема дефектомера

рамму износа и локальных дефектов "d".

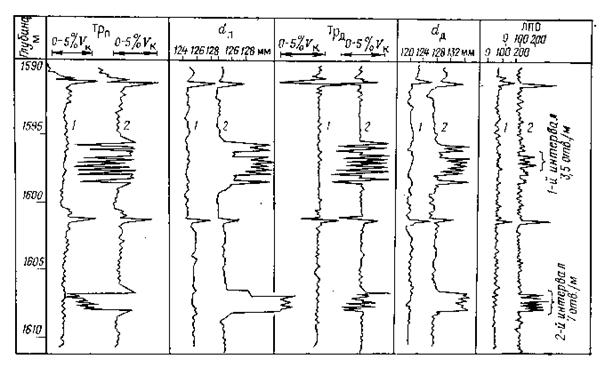

На диаграмме "Тр" обеспечивается фиксация порывов и трещин в обсадной колонне, проекция которых на ось колонны имеет длину не менее 60 мм. На диаграмме "d" фиксируются дефекты типа вздутий и смятий на внутренней поверхности обсадной колонны, изменяющие внутренний диаметр ее не менее чем на 2 мм и имеющие протяженность не менее указанной выше.

Щели в обсадной колонне вызывают отрицательные аномалии на кривых Трп и dп (полученных прямым зондом), в то время как муфтовые соединения - положительные аномалии. Границы щелей на кривых Трд и dд (дифференциальный зонд) отмечаются четкими двухполярными аномалиями. Кривая Трд при выделении трещин является наиболее наглядной, так как на ней не видны колебания электропроводности различных труб и щели выделяются более четко.

Рис.5.12. Пример контроля обсадной колонны с помощью индукционного

дефектомера и локатора перфорационных отверстий:

1 - кривые, зарегистрированные до перфорации обсадной колонны;

2 - кривые, зарегистрированные после перфорации

При поиске мест нарушения герметичности колонны записывают кривые Трп и dд по всему исследуемому интервалу в обычном масштабе глубин 1:500 или 1:200. Если нарушения колонны небольшие и на кривой Трп наблюдается значительный фон от колебаний электропроводности материала обсадной колонны, кривые Трд и dд записывают в более крупном масштабе глубин.

Индукционный дефектомер не способен отмечать отверстия малого диаметра, получающиеся при перфорации обсадной колонны. Для этой цели используют локатор перфорационных отверстий ЛПО-1, который достаточно надежно выделяет отверстия в обсадной колонне диаметром 8-10 мм при зазоре между датчиком и колонной до 15 мм.

Локатор перфорационных отверстий представляет собой скважинный прибор, в корпусе которого смонтирован электродвигатель с редуктором, обеспечивающим вращение постоянного магнита с катушками на торцах с частотой порядка 500 об./мин в плоскости, перпендикулярной к оси прибора. При прохождении одной из катушек мимо перфорационного отверстия в колонне в ней возникает импульс напряжения. Поскольку катушки вращаются сравнительно быстро, а локатор перемещается вдоль обсадной колонны сравнительно медленно (не более 150 м/ч), каждое перфорационное отверстие выделяется пачкой последовательных импульсов. Эти импульсы суммируются, детектируются, интегрируются и в виде напряжения постоянного тока поступают на регистрирующий прибор. Поэтому интервал перфорации на диаграмме выделяется последовательностью пиков, число которых соответствует числу перфорационных отверстий. На диаграммах ЛПО-1 также четко выделяются и муфты замковых соединений колонны, что существенно облегчает контроль глубины перфорации.

2015-04-01

2015-04-01 1816

1816