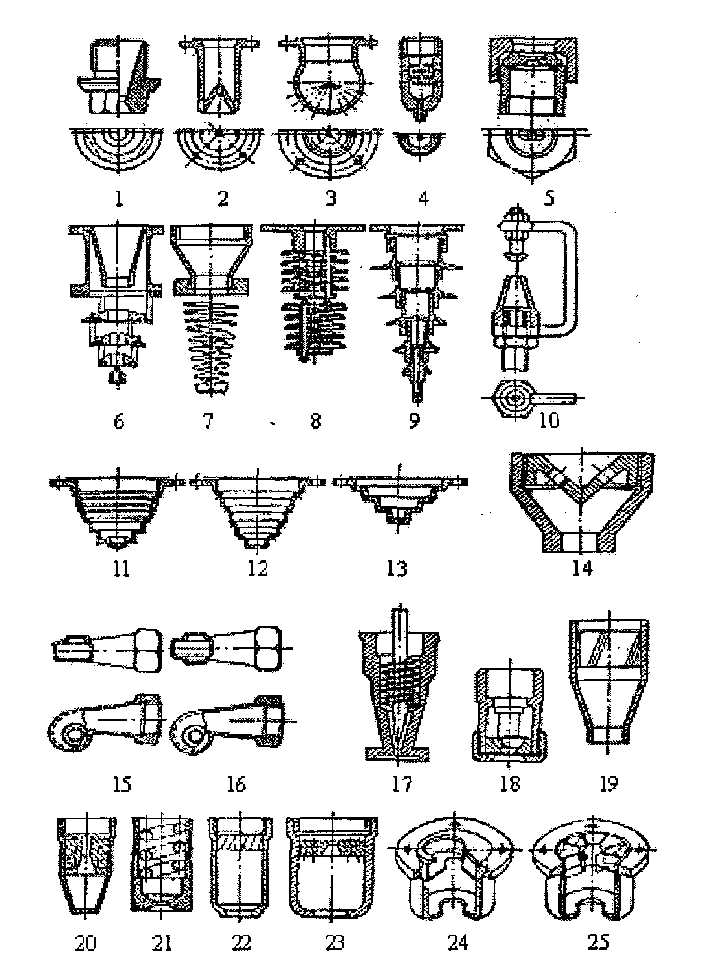

Надежная и эффективная работа мокрых пылеуловителей, принцип действия которых основан на взаимодействии улавливаемых частиц с каплями орошающей жидкости, в немалой степени зависит от правильного выбора оросительных устройств и форсунок. Для подачи жидкости в основном используются форсунки, которые подразделяются на три основные группы: механического, пневматического и электрического действия. Механические форсунки, наиболее распространенные в газоочистных аппаратах, бывают прямого действия, центробежные и ультразвуковые. На рис. 5.1.1 показаны типы механических форсунок [10]: струйные (1-5), струйно-ударные (6-10), с внешним соударением струй (11-15), центробежные (16-20), центробежно-струйные (21-25).

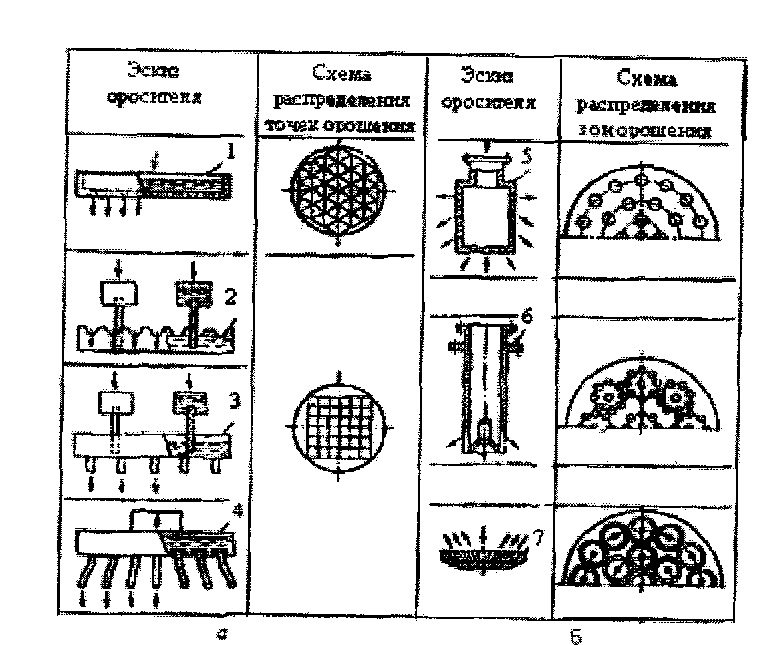

В насадочных скрубберах и тарельчатых аппаратах раздача орошающей жидкости осуществляется с помощью оросителей. В отличие от форсунок назначение оросителей заключается не в создании тонкого распыления жидкости, а лишь в равномерном распределении ее по сечению аппарата. На рис. 5.1.2 приведены основные типы оросителей.

|

|

|

Характеристики форсунок зависят от ряда факторов: физических свойств газа и жидкости, класса и геометрия форсунки, скорости истечения и др., причем одни из них в большей степени связаны с геометрией распылителя, а другие −со свойствами распыляемой жидкости. Дисперсность распыления в значительной степени зависит от физических свойств жидкости. С возрастанием вязкости и поверхностного натяжения размер капель увеличивается. Влияние физических свойств окружающего газа незначительно.

С увеличением давления жидкости перед форсункой средний размер капель уменьшается, но с ростом давления скорость изменения размера капель снижается. Из геометрических факторов наибольшее влияние на степень распыления оказывает диаметр соплового отверстия, при его увеличении размер капель линейно возрастает; наиболее тонкое и однородное распыление характерен для центробежных форсунок, а самый грубый − для струйных и струйно-ударных форсунок. Центробежно-струйные форсунки обеспечивают распыление среднего дисперсного состава.

Расходные характеристики форсунок определяются в основном конструктивными факторами и мало зависят от физических свойств распыляемой жидкости и окружающей среды. Максимальных значений коэффициент расхода достигает у струйных форсунок (0,75-0,98), а минимальных − у центробежных (0,2-0,5). У остальных форсунок величины коэффициентов расхода имеют промежуточные значения.

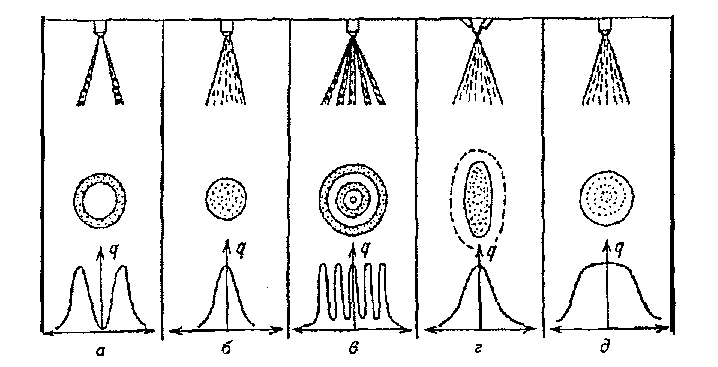

Коэффициент скорости в меньшей степени связан с классом форсунок и в зависимости от ее конструктивных особенностей имеет значения 0,3-0,9. Характеристики распределения жидкости зависят только от конструктивных факторов и расстояния до форсунки, поэтому равномерность заполнения факела определяется классом форсунки (рис.5.3).

|

|

|

Объемный расход жидкости  (м3/с), распыляемой форсункой, определяется по формуле

(м3/с), распыляемой форсункой, определяется по формуле

| (5.1) |

где  - диаметр сопла форсунки;

- диаметр сопла форсунки;  − напор, давление жидкости перед форсункой, Па;

− напор, давление жидкости перед форсункой, Па;  − плотность жидкости, кг/

− плотность жидкости, кг/  ;

;  − коэффициент расхода.

− коэффициент расхода.

Рис. 5.1.1 Разновидности форсунок

Рис. 5.1.2 Основные типы оросителей: а−точечное орошение; б−зональное орошение; 1−распределительная плита; 2−желоб с боковыми прорезями; 3−желоб с длинными патрубками; 4−многотрубчатый ороситель; 5− перфорированный стакан; 6−щелевая брызгалка; 7− розетка

Рис. 5.1.3 Формы факела механических форсунок: а−центробежной; б−струйной; в−струйно-ударной; г−с соударением струй; д−центробежно-струйной

Скорость истечения жидкости из сопла  (м/с) определяется по формуле:

(м/с) определяется по формуле:

|

где  − коэффициент заполнения сопла, для большинства форсунок

− коэффициент заполнения сопла, для большинства форсунок  < 1.

< 1.

2015-04-01

2015-04-01 2463

2463