| № | Утверждения | Баллы |

| 41. | Как правило, мне трудно идти на уступки партнерам | |

| 42. | Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер | |

| 43. | Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по совместной работе | |

| 44. | Я стараюсь не поддерживать отношения с несколько странными людьми | |

| 45. | Чаще всего я из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что партнер прав | |

| Всего: |

Обработка результатов. По каждой шкале подсчитывается общая сумма баллов. Максимальное число баллов по каждой шкале – 15. Возможен интервал от 0 до 15 баллов. Подсчитайте сумму баллов, полученных по всем 9–ти признакам, общее по всем шкалам – 135. Чем меньше оценки по тому или иному поведенческому признаку, тем выше уровень общей коммуникативной толерантности по данному аспекту отношений. Напротив, чем больше баллов, тем ниже уровень коммуникативной толерантности и тем выше степень нетерпимости респондента к окружающим, что вряд ли возможно для нормальной личности. Точно так невероятно получить ноль баллов – свидетельство терпимости личности ко всем типам партнеров во всех ситуациях.

|

|

|

Интерпретация результатов. Рассмотрение ответов по отдельным шкалам позволяет выявить наиболее характерные аспекты и тенденции проявления коммуникативной толерантности и интолерантности. Н изкому уровню общей коммуникативной толерантности свидетельствуют следующие особенности поведения:

Ключ для обработки

Шкала 1. Неприятие или непонимание индивидуальности другого человека, т.е. насколько вы способны принимать или не принимать индивидуальность встречающихся вам людей.

Вы не умеете, либо не хотите понимать или принимать индивидуальность других людей. Индивидуальность другого это, прежде всего то, что составляет особенное в нем: данное от природы, воспитанное, усвоенное в среде обитания. Мера несовпадения личностных подструктур партнеров и составляет различия их индивидуальностей.

Шкала 2. Использование себя в качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей других людей, т.е. нет ли у вас тенденции оценивать людей, исходя из собственного Я.

Оценивая поведение, образ мыслей или отдельные характеристики людей, вы рассматриваете в качестве эталона самого себя. В этом случае вы отказываете партнеру в праве на индивидуальность и, словно в прокрустово ложе, втискиваете партнера в ту или иную подструктуру своей личности. Более того, в прямом или завуалированном виде вы считаете себя «истиной в последней инстанции», судите о партнерах, руководствуясь своими привычками, установками и настроениями.

Шкала 3. Категоричность или консерватизм в оценках других людей, т.е. в какой мере категоричны или консервативны ваши оценки в адрес окружающих.

|

|

|

Вы категоричны или консервативны в оценках людей. Таким способом вы регламентируете проявление индивидуальности партнеров и требуете от них предпочтительного для себя однообразия, которое соответствует вашему внутреннему миру – сложившимся ценностям и вкусам.

Шкала 4. Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров, т.е. в какой степени вы умеете скрывать или сглаживать неприятные впечатления при столкновении с некоммуникабельными качествами людей.

Вы не умеете скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у партнеров. Качества личности партнера, которые определяют положительный эмоциональный фон общения с ним, назовем коммуникабельными, а качества партнера, вызывающие негативное отношение к нему – некоммуникабельными. Человек с низким уровнем общей коммуникативной толерантности обычно демонстрирует неуправляемые отрицательные реакции в ответ на некоммуникабельные качества партнера. Неприятие в другом чаще всего вызывают некоммуникабельные типы лиц, некоммуникабельные черты личности и некоммуникабельные манеры общения.

Шкала 5. Стремление переделать, перевоспитать партнеров, т.е. есть ли у вас склонность переделывать и перевоспитывать партнера.

Вы стремитесь переделать, перевоспитать своего партнера. В сущности, вы беретесь за непосильную задачу – вознамерились изменить ту или иную подструктуру личности, обновить, переподчинить или заменить ее элементы. Попытки перевоспитать партнера проявляются в жесткой или мягкой форме, но в любом случае, они встречают его сопротивление. Жесткая форма отмечается, например, в привычке читать мораль, поучать, укорять в нарушении правил и этики. Мягкая сводится к требованиям соблюдать правила поведения и сотрудничества, к замечаниям по разным поводам.

Шкала 6. Стремление подогнать партнера под себя, сделать его «удобным», т.е.в какой степени вы склонны подгонять партнеров под себя, делать их удобными.

Вам хочется подогнать партнера под себя, сделать его удобным. В данном случае вы как бы «обтесываете» те или иные качества личности партнера, стремясь регламентировать его поступки или добиться сходства с собой, настаиваете на принятии вашей точки зрения, оценивая партнера, исходите из своих обстоятельств и т.д.

Шкала 7. Неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам неприятности, т.е.свойственна ли вам такая тенденция поведения.

Вы не умеете прощать другому его ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам неприятности. Это означает, что ваше сознание «застревает» на различиях между личностными подструктурами – вашей и партнера. Таков источник взаимных обид, стремления усложнить отношения с партнером, придавать особый неприятный смысл его поступкам и словам.

Шкала 8. Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми, т.е. в какой степени вы терпимы к дискомфортным состояниям окружающих.

Вы нетерпимы к физическому или психическому дискомфорту, в котором оказался партнер. Такое наблюдается в тех случаях, когда партнер недомогает, жалуется, капризничает, нервничает или ищет соучастия и сопереживания. Человек с низким уровнем коммуникативной толерантности – душевно черствый и потому либо не замечает подобных состояний, либо они его раздражают, по крайней мере, вызывают осуждение. При этом он игнорирует то, что сам тоже бывает в дискомфортных состояниях и обычно рассчитывает на понимание и поддержку окружающих.

|

|

|

Шкала 9. Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других, т.е.каковы ваши адаптивные способности во взаимодействии с людьми.

Вы плохо приспосабливаетесь к характерам, привычкам, установкам или притязаниям других. Данное обстоятельство указывает на то, что адаптация к самому себе для вас функционально важнее и достигается проще, чем адаптация к партнерам. Во всяком случае, вы постараетесь менять и переделывать, прежде всего, партнера, а не себя – для некоторых это непоколебимое кредо. Взаимное существование, однако, предполагает адаптационные умения обеих сторон.

Поведенческие признаки, свидетельствующие о низком уровне общей коммуникативной толерантности, сопровождающемся негативными эмоциями. Нарастание нетерпимости к окружающим является достаточно надежным признаком развивающихся психических нарушений, таких как неврозы, депрессии, общее снижение личности при алкоголизме и наркомании. Устойчиво низкий и очень низкий уровень толерантности – спутник некоторых психопатий, то есть нарушений в сфере характера. Например, нетерпимы к окружающим параноики, эпилептоиды, истероиды.

В среднем, опрошенные набирают: воспитатели дошкольных учреждений – 31 балл, медсестры – 43, врачи – 40 баллов. Разумеется, полученные результаты позволяют подметить лишь основные тенденции, свойственные взаимоотношениям респондента с партнерами. В непосредственном, живом общении личность проявляется ярче и многообразнее. Сравните себя с представителями некоторых массовых профессий, связанных с общением и влиянием на людей.

Таблица

Показатели сниженной толерантности – балл из 15 возможных

(N – число опрошенных)

| Показатели | Воспитатели | Медсестры | Врачи |

| N=22 | N=53 | N=27 | |

| Неприятие или непонимание индивидуальности человека | 3,4 | 5,6 | 4,4 |

| Использование себя в качестве эталона при оценке других. | 3,0 | 4,3 | 4,7 |

| Категоричность или консерватизм в оценках людей. | 4,7 | 6,1 | 5,7 |

| Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров. | 3,7 | 5,3 | 5,2 |

| Стремление переделать, перевоспитать партнеров. | 5,1 | 5,1 | 4,0 |

| Стремление подогнать партнера под себя, сделать его удобным. | 3,2 | 4,5 | 4,4 |

| Неумение прощать другому ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам неприятности | 3,7 | 4,6 | 4,4 |

| Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту партнера. | 1,8 | 3,3 | 3,4 |

| Неумение приспосабливаться к партнерам. | 2,6 | 4,0 | 4,0 |

| В сумме: | 31,3 | 43,0 | 40,3 |

Коммуникативная толерантность одна из важнейших и очень информативных черт человека. Она собирательна, в ней отражаются факторы судьбы и воспитания человека.

|

|

|

3.4. Шкала базовых убеждений*

(авт. Р.Янов–Бульман)

Данный опросник разработан в рамках когнитивной концепции базовых убеждений личности. В соответствии с ней одним из базовых ощущений нормального человека является здоровое чувство безопасности (Janoff–Bulman, 1989, 1992). По мнению американского психолога Р.Янов–Бульман, оно основано на трех категориях базовых убеждений, составляющих ядро нашего субъективного мира:

1. Вера в то, что в мире больше добра, чем зла. В эту категорию входит отношение к окружающему миру вообще и отношение к людям.

2. Убеждение, что мир полон смысла. Обычно люди склонны верить, что события происходят не случайно, а контролируются и подчиняются законам справедливости.

3. Убеждение в ценности собственного «Я». Здесь основное значение имеют три аспекта: «Я хороший человек» (самоценность), «Я правильно себя веду» (контроль) и оценка собственной удачливости.

Базовые убеждения личности претерпевают серьезные изменения под влиянием перенесенных личностью травматических событий, в результате которых основательно разрушаются привычные жизненные представления и схемы поведения. Экстремальный негативный опыт настолько противоречит существовавшей ранее картине мира, что его осмысление вызывает долговременные и тяжёлые психологические проблемы. Чувство беспомощности и потери контроля над собственной жизнью может сохраняться ещё долгое время после того, как исчезнут первоначальные симптомы ПТСР.

Таким образом, базовые убеждения как в отношении самого себя, так и в отношении окружающего мира могут существенно отличаться у лиц, переживших травматическое событие и не переживших такового.

С целью диагностики базовых убеждений Р. Янов–Бульман разработала Шкалу базовых убеждений, выявляющую восемь категорий убеждений, на основе которых вычисляются три вышеупомянутых базовых убеждения:

1) благосклонность мира (BW, benevolence of world),

2) доброта людей (BP, benevolence of people),

3) справедливость мира (J, justice),

4) контролируемость мира (C, control),

5) случайность как принцип распределения происходящих событий (R, randomness),

6) ценность собственного «Я» (SW, self–worth),

7)степень самоконтроля (контроля над происходящими событиями) (SC,self–control),

8) степень удачи, или везения (L, luckiness).

Инструкция: Отметьте, пожалуйста, степень своего согласия или несогласия с каждым из утверждений.

Бланк ответа

| № | Утверждение | Совершенно не согласен | Не согласен | Скорее не согласен | Скорее согласен | Согласен | Полностью согласен |

| 1. | Неудача с меньшей вероятностью постигает достойных, хороших людей | ||||||

| 2. | Люди по природе своей недружелюбны и злы | ||||||

| 3. | Кого в этой жизни постигнет несчастье – дело случая | ||||||

| 4. | Человек по натуре добр | ||||||

| 5. | В этом мире гораздо чаще происходит что–то хорошее, нежели плохое | ||||||

| 6. | Течение нашей жизни во многом определяется случаем | ||||||

| 7. | Как правило, люди имеют то, что заслужили | ||||||

| 8. | Я часто думаю, что во мне нет ничего хорошего | ||||||

| 9. | В мире больше добра, чем зла | ||||||

| 10. | Я вполне везучий человек | ||||||

| 11. | Несчастья случаются с людьми из–за ошибок, которые они совершили | ||||||

| 12. | В глубине души людей не очень волнует, что происходит с другими | ||||||

| 13. | Обычно я поступаю таким образом, чтобы увеличить вероятность благоприятного для меня исхода дела | ||||||

| 14. | Если человек хороший, к нему придут счастье и удача | ||||||

| 15. | Жизнь слишком полна неопределённости – многое зависит от случая | ||||||

| 16. | Если задуматься, то мне очень часто везет | ||||||

| 17. | Я почти всегда прикладываю усилия, чтобы предотвратить несчастья, которые могут случиться со мной | ||||||

| 18. | Я о себе невысокого мнения | ||||||

| 19. | В большинстве случаев хорошие люди получают то, чего заслуживают в жизни | ||||||

| 20. | Собственными поступками мы можем предотвращать неприятности | ||||||

| 21. | Оглядываясь на свою жизнь, я понимаю, что случай был ко мне благосклонен | ||||||

| 22. | Если принимать меры предосторожности, можно избежать несчастий | ||||||

| 23. | Я предпринимаю действия, чтобы защитить себя от несчастий | ||||||

| 24. | В общем–то, жизнь – это лотерея | ||||||

| 25. | Мир прекрасен | ||||||

| 26. | Люди в большинстве своём добры и готовы прийти на помощь | ||||||

| 27. | Я обычно выбираю такую стратегию поведения, которая принесет мне максимальный выигрыш | ||||||

| 28. | Я очень доволен тем, какой я человек | ||||||

| 29. | Если случается несчастье, то обычно это потому, что люди не предприняли необходимых мер для защиты | ||||||

| 30. | Если посмотреть внимательно, то увидишь, что мир полон добра | ||||||

| 31. | У меня есть причины стыдиться своего характера | ||||||

| 32. | Я удачливее, чем большинство людей |

Обработка и интерпретация результатов. К каждой из 8 шкал относится 4 утверждения (см. ключ). Значение по каждой из шкал определяется средним арифметическим баллом по соответствующим утверждениям. Для прямых утверждений это баллы, отмеченные респондентом, а для обратных (помеченных в «ключе» знаком минус) – реверсивные значения (противоположные отмеченным относительно середины шкалы, т.е. «1» соответствует «6», «2» соответствует «5», «3» соответствует «4» и так далее).

Первичные категории убеждений могут также оцениваться как 3 обобщённых направления отношений:

1. Общее отношение к благосклонности окружающего мира вычисляется как среднее арифметическое между BW и BP (благосклонность мира и доброта людей).

2. Общее отношение к осмысленности мира, т.е. контролируемости и справедливости событий, вычисляется как среднее арифметическое между показателями J (справедливость мира), C (контролируемость мира) и реверсивным R (случайность). Для получения показателя реверсивного R нужно суммировать баллы, обратные набранным по R относительно середины шкалы.

3. Убеждение относительно собственной ценности, способности управления событиями и везения вычисляется как среднее арифметическое между SW (ценность «Я»), SC (самоконтроль) и L (везение).

Ключ для обработки

| BW 5, 9, 25, 30 |

| BP –2, 4, –12, 26 |

| J 1, 7, 14, 19 |

| C 11, 20, 22, 29 |

| R 3, 6, 15, 24 |

| SW –8, –18, 28, –31 |

| SC 13, 17, 23, 27 |

| L 10, 16, 21, 32 |

Данный опросник позволяет сравнивать базовые убеждения у разных групп людей, например, переживших различные виды травматического опыта. Он может быть использован и в индивидуальной работе: если показатели по какой–либо шкале у человека сильно занижены, то это следует учесть при оказании психологической поддержки. В норме показатели по всем шкалам выше середины, то есть не менее 3,5 баллов. Исследователи считают, что более оптимистичное отношение к миру, окружающим людям и себе самому способствует большей психической стабильности и успешности в повседневной жизни.

3.5. Шкала социальной дистанции

(Э.Богардус)

В 1920–х годах американский социолог Эмори Богардус разработал шкалу для измерения социальной дистанции, рассматриваемой им как степень близости или отчужденности между двумя группами людей.

Богардус сформулировал список из семи суждений, отражающих различную степень социальной дистанции. При опросе респонденты отмечали то суждение, которое соответствовало допускаемой ими близости с членами заданной группы.

Инструкция. Перед Вами (А) список утверждений и (Б) список групп.

А. Для каждой группы из предложенного списка укажите единственно верное для Вас утверждение, которое может стать завершением следующей фразы: «Для меня лично возможно и желательно принять представителя данной группы…»

как близкого родственника (например, партнера по браку)

как близкого друга

как соседа по дому

как коллегу по работе

как гражданина моей страны

как гостя (туриста) в моей стране.

Я не хотел бы видеть его в моей стране.

Б. Список групп составляется в соответствии с целями исследования. При необходимости в список могут быть включены представители сексуальных меньшинств, приверженцы политических партий и общественных движений. Таким образом, шкала Богардуса может быть использована при измерении социальной дистанции не только между расовыми и этническими группами, но также между группами, различающимися по самым разнообразным признакам: возрасту, полу, профессии, религии и т.п.

Обработка и интерпретация результатов. Номер утверждения на шкале отражает величину социальной дистанции (1 – минимальная, 7 – максимальная). Социальная дистанция членов одной группы (респондентов) по отношению к другим группам (указанным в стимульном материале) вычисляется как среднее арифметическое индивидуальных ответов. Соответственно, чем меньше этот показатель, тем короче социальная дистанция между двумя группами и тем сильнее выражены позитивные чувства одной группы по отношению к другой. Возможна также оценка каждого пункта шкалы как отдельного утверждения, например, в диапазоне: абсолютно согласен (1) – абсолютно не согласен (7), что предполагает соответствующую обработку результатов.

В исследовании, проведенном в 1926 году, Богардус проанализировал ответы 1725 американцев о наиболее приемлемой для них дистанции по отношению к 40 расовым и этническим группам. В числе самых предпочитаемых американцами групп (средняя социальная дистанция от 1,06 до 1,83 балла) оказались англичане, белые американцы, канадцы и жители стран центральной и северной Европы. Несколько большая социальная дистанция (от 1,94 до 2,47 баллов) оказалась по отношению к жителям Южной и Восточной Европы. В наибольшей степени американцы дистанцировались от выходцев с Востока и чернокожих (2,69 – 3,91 балла) (Bogardus, 1958). Через 40 лет было проведено аналогичное исследование (2605 респондентов) (цит. по Zanden, 1972). Результаты обоих исследований приведены в таблице.

Таблица

Индекс социальной дистанции американцев в разные годы

| Представители народов | Опрос 1926 г. 1725 чел. | Опрос 1966 г. 2605 чел. | Динамика показателя дистанции | ||||

| Место списке | Показатель дистанции | Место списке | Показатель дистанции | ||||

| Англичане | 1.06 | 1.14 | –0.08 | ||||

| Белые американцы | 1.10 | 1.07 | 0.03 | ||||

| Канадцы | 1.13 | 1.15 | –0.02 | ||||

| Шотландцы | 1.13 | 1.53 | –0.40 | ||||

| Ирландцы | 1.30 | 1.40 | –0.10 | ||||

| Французы | 1.32 | 1.36 | –0.04 | ||||

| Немцы | 1.46 | 1.54 | –0.08 | ||||

| Шведы | 1.54 | 1.42 | 0.12 | ||||

| Голландцы | 1.56 | 1.54 | 0.02 | ||||

| Норвежцы | 1.59 | 1.50 | 0.09 | ||||

| Испанцы | 1.72 | 1.93 | –0.21 | ||||

| Финны | 1.83 | 1.67 | 0.16 | ||||

| Русские | 1.88 | 2.38 | –0.50 | ||||

| Итальянцы | 1.94 | 1.51 | 0.43 | ||||

| Поляки | 2.01 | 1.98 | 0.03 | ||||

| Армяне | 2.06 | 2.18 | –0.12 | ||||

| Чехи | 2.08 | 2.02 | 0.06 | ||||

| Индейцы | 2.38 | 2.12 | 0.26 | ||||

| Евреи | 2.39 | 1.97 | 0.42 | ||||

| Греки | 2.47 | 1.82 | 0.65 | ||||

| Мексиканцы | 2.69 | 2.56 | 0.13 | ||||

| Американцы мексиканского происхождения | 2.73 | 2.37 | 0.36 | ||||

| Японцы | 2.80 | 2.41 | 0.39 | ||||

| Американцы японского происхождения | 2.90 | 2.14 | 0.76 | ||||

| Филиппинцы | 3.00 | 2.31 | 0.69 | ||||

| Негры | 3.28 | 2.56 | 0.62 | ||||

| Турки | 3.30 | 2.48 | 0.82 | ||||

| Китайцы | 3.36 | 2.34 | 1.02 | ||||

| Корейцы | 3.60 | 2.51 | 1.09 | ||||

| Индийцы | 3.91 | 2.62 | 1.29 | ||||

| среднее | 2.184 | 1.918 | По «–» 0.17 | По «+» 0.45 | |||

В столбце «Место в списке» обозначены порядковые номера этнических групп, отражающие ранг социальной дистанции. Например, по отношению к группам, обозначенным первым номером в двух представленных опросах, американцы продемонстрировали самую короткую дистанцию, а к группам, обозначенным номером тридцать, – самую длинную. В столбце «Показатели дистанции» по каждому из опросов представлены величины (индексы) дистанции. Таким образом, первым группам соответствуют показатели дистанции 1,06 и 1,07, а тридцатым – 3,91 и 2,62. По изменению места в списке можно судить о возрастании или снижении социальной дистанции. В последнем столбце таблицы представлены показатели динамики социальной дистанции, вычисленные на основе двух исследований. Знак «–» перед числовым значением означает, что дистанция увеличилась, знак «+» – сократилась.

Анализ данных, представленных в этой таблице, может дать богатую пищу для размышлений. Но это специальная задача, поэтому обратим внимание читателей на главный результат: социальная дистанция за 40 лет (с 1926 по 1966 гг.) в целом сократилась, что говорит о доминировании позитивной тенденции в отношениях между народами. Так, дистанция белых американцев уменьшилась по отношению к представителям 21 этнической группы в среднем на 0.45 и увеличилась по отношению к представителям 9 групп в среднем на 0.17. Отметим также, что в 1966 г. в число последних попали русские. Социальная дистанция между американцами и русскими заметно возросла: помимо увеличения значения индекса, с 13–ого места в списке 1926 года русские сместились на 24–ое место в 1966 году и оказались между американцами мексиканского происхождения и японцами. Такое отношение к русским, вероятно, объясняется периодом обострения недоверия и противостояния между двумя сверхдержавами – СССР и США.

В 1940–х годах Е.Хартли (Hartley, 1946) провел исследование установок студентов колледжа по отношению к 32 национальностям и расам. Он использовал шкалу социальной дистанции Богардуса, добавив к списку реально существующих этнических групп 3 вымышленные (“Danierreans”, “Pireneans”, “Wallonians”). Этот прием в литературе получил название «методический прием Хартли». Оказалось, что студенты, имеющие предубеждения против реальных групп, к вымышленным группам также относятся настороженно. Коэффициенты корреляции между предпочтительной социальной дистанцией в отношении 32 реальных и трех вымышленных групп оказались чрезвычайно высокими (0.80). Приведем примеры комментариев респондентов. Студент, продемонстрировавший интолерантные установки по отношению ко многим реальным группам, о вымышленных выразился так: «Я ничего о них не знаю, тем не менее, я бы выгнал их из своей страны». Толерантный респондент рассуждал противоположным образом: «Я о них ничего не знаю, поэтому не имею к ним предубеждений» (Hartley, 1946).

В современных социально–психологических и социологических исследованиях межэтнических отношений шкала Богардуса продолжает оставаться одним из самых популярных методов. В частности, она была использована Г.Солдатовой в исследовании межэтнических установок у толерантных и интолерантных респондентов. Было обнаружено, что плавное увеличение социальной дистанции от менее значимых к более значимым видам контакта у толерантных респондентов контрастирует с резким скачкообразным ростом социальной дистанции в сфере неформальных отношений у интолерантных. Например, в подгруппе толерантных татар 80% опрошенных готовы принять человека другой национальности в качестве гражданина своей республики, 72% – в качестве соседа, 35% – в качестве супруга (супруги) их детей и 29% – в качестве партнера в браке. Среди интолерантных татар готовы видеть гражданами своей республики представителей других этнических групп также не менее 80% опрошенных, в качестве соседей – 64%, но в роли супругов детей уже только 18%, а в роли собственного супруга (супруги) – 17%. Эта закономерность оказалась характерной и для других народов (Солдатова, 1998, с.122).

PS (от автора): Мы предлагаем для развернутой интерпретации особенностей проявления этнической толерантности школьниками использовать трактование по условно выделенным четырем уровням: высокий и невысокий уровни толерантности, высокий и невысокий уровни интолерантности. Каждый из уровней представляет собой, в явной или скрытой форме, выражение толерантной или интолерантной позиции человека вообще и школьника в частности:

· Невысокий уровень толерантности определяется признанием и принятием культурного плюрализма, уважением к самым разнообразным самокультурным группам, но при этом склонностью человека разделять (зачастую неосознанно) некоторые культурные предрассудки, использовать стереотипы в отношении представителей тех или иных культур. Он не может самостоятельно увидеть многое, особенно скрытые, проявления культурной дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с какими проблемами могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты и беженцы. Это объясняется непониманием другого, неумением увидеть его изнутри, взглянуть на мир с его точки зрения.

· Высокий уровень толерантности характеризуется следующими признаками. Это признание иных культур, признание права людей на иной образ жизни, свободное выражение своих взглядов и ценностей. Это принятие иных культур, положительное отношение к культурным отличиям, повышенная восприимчивость к любым проявлениям культурной дискриминации, способность находить в иной культуре нечто полезное и ценное для себя самого. Это понимание других культур, умение избегать в их оценках культурных предрассудков и стереотипов, стремление рассматривать другие культуры сквозь призму ценностей и приоритетов самих этих культур, способность предполагать альтернативные взгляды на проблемы, возникающие в поликультурном обществе.

· Высокий уровень интолерантности выражается в осознанном отказе признавать, принимать, понимать представителей иных культур. Это проявляется в склонности человека характеризовать культурные отличия как отклонения от некой нормы, как девиантность, в нежелании признавать равные права на существование тех, кто имеет иной физический облик или разделяет иные ценности. Это проявляется в ярко выраженном отрицательном отношении к таким отличиям, демонстративной враждебностью и презрении таким людям, в желании «очистить» от них пространство собственного бытия. Это проявляется в нежелании даже попытаться взглянуть на те или иные жизненные ситуации с точки зрения другой культуры. Это вполне осознанная, отрефлексированная позиция. Школьники, занимающие такую экстремистскую позицию, как правило выделяются своим поведением, определенного рода публичными высказываниями, а иногда даже и внешним видом.

· Невысокий уровень интолерантности характеризуется тем, что человек на словах признает права других на культурные отличия, декламирует принципы равенства людей независимо от расовой, национальной, религиозной принадлежности, но при этом испытывает личное неприятие отдельных социокультурных групп. Такой диссонанс между декларируемыми гуманистическими принципами и реальным проявлением нетерпимости человек пытается оправдать ссылками на общественное мнение («все так считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям этих групп («все они такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я встречал таких людей и уверен, что…»). Эта позиция основана на культуроцентризме, ксенофобии, презумпции вины другого. Отрицая такие наиболее вопиющие проявления интолерантности, как фашизм, геноцид, апартеид, человек при этом может легко навешивать на людей других культур ярлыки, «недостойных уважения» и «опасных». Такого рода интолерантность проявляется не только в неприятии других культур, но и в непонимании их, рассмотрении их сквозь призму только собственных культурных установок. К сожалению, часто эти проявления нетолерантного отношения к людям в школе не замечают.

3.6. Опросник для измерения общих социальных установок у детей (авт. Э.Френкель–Брунсвик)

Данный опросник позволяет косвенным образом исследовать существующий уровень предубежденности у подростков. Элзе Френкель–Брунсвик установила, что сильно предубежденные в отношении других этнических групп дети склонны разделять определенные взгляды, которые прямо не связаны с этническими установками. На основании этого вывода ею был создан опросник для измерения общих социальных установок у детей. Связь каждого из высказываний опросника с предубежденностью подтверждена исследованиями.

Инструкция: Отметьте, пожалуйста, согласны Вы или нет с каждым из утверждений

Бланк ответа

| № | Утверждение | Да | Нет |

| Существует только один правильный путь сделать что–нибудь | |||

| Если человек никого не опасается, он может попасть впросак | |||

| Было бы лучше, если бы учителя были построже | |||

| Только человек, похожий на меня, имеет право на счастье | |||

| Девочки должны изучать только то, что поможет им в домашних делах | |||

| Войны будут всегда – это часть человеческой природы | |||

| Характер и личность даны человеку от природы |

Обработка и интерпретация результатов. По мнению автора методики, чем с большим количеством приведенных утверждений выражает согласие ребенок, тем более высока вероятность того, что он будет с предубеждением относиться к другим этническим группам.

3.7. Диагностический тест отношений

(авт. Г. Солдатова)

Диагностический тест отношений (ДТО) – оригинальная модификация метода семантического дифференциала, разработанная для исследования эмоционально–оценочного компонента социального стереотипа. Методика широко используется психологами в исследованиях межэтнических и межличностных отношений, а также этнической толерантности (см., например, Стефаненко, Шлягина, Ениколопов, 1993).

В основу методики положена идея о том, что одни и те же качества, приписываемые как себе, так и другим людям (группе), могут интерпретироваться по–разному: положительные качества своей группы (например, «мы – экономны, бережливы») могут восприниматься как отрицательные у другой («они – жадны, скупы»). По этому принципу были составлены пары качеств, полюса которых различаются по коннотативным (аффективным) параметрам, в то время как их смысловые значения могут расцениваться как достаточно близкие.

Полный вариант ДТО (А) представляет набор 20 пар качеств, размещенных на одной карточке (Кцоева (Г. Солдатова),1986). Второй, сокращенный вариант (Б), чаще применяемый исследователями, включает 12 пар качеств (Г.Солдатова,1998). На стандартном бланке ДТО обычно представлено 4 карточки, на которых респондент отмечает оценки качеств, присущих, по его мнению, ему самому, идеальному человеку и типичным представителям собственной или других этнических групп.

Инструкция: Оцените последовательно по предложенным характеристикам: Оценки вписывайте в клетки под соответствующим качеством.

Выраженность качеств оценивается по 4–балльной шкале:

1 – данное качество отсутствует;

2 – качество выражено слабо;

3 – качество выражено средне;

4 – качество выражено в полной мере.

Бланк ответа

| («Я») (1), «идеал»(2), «типичного» представителя своей национальности(3), «типичного» представителя другой национальности(4). | |||||||||||||||||||||||

| дипломатичный | навязчивый | гордый | общительный | высокомерный | лицемерный | ||||||||||||||||||

| активный | бесхарактерный | остроумный | покладистый | ехидный | агрессивный | ||||||||||||||||||

| экономный | упрямый | находчивый | настойчивый | хитрый | жадный | ||||||||||||||||||

| темперамент | педантичный | осторожный | аккуратный | трусливый | вспыльчив | ||||||||||||||||||

Обработка и интерпретация результатов. Полюса шкал на карточке размещены по определенному принципу:

Ключ для обработки

+ – + + – –

+ – + + – –

+ – + + – –

+ – + + – –

Здесь «–» соответствует негативно воспринимаемому полюсу качества, а «+» – позитивному. Пары качеств в каждой строке представлены в столбцах: 6–1; 2–4; 5–3 (например, «лицемерный – дипломатичный», «навязчивый – общительный», «высокомерный – гордый»).

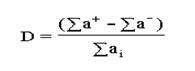

Направленность (выраженность), или диагностический коэффициент стереотипа (D) характеризует знак и величину общей эмоциональной ориентации субъекта по отношению к данному объекту.

Коэффициент определяется по формуле:

где ∑а+ – сумма оценок всех положительных качеств; ∑а–– сумма оценок всех отрицательных качеств; ∑аi– общая сумма всех оценок.

Чем больше D с отрицательным знаком (когда преобладают высокие баллы по негативным качествам), тем выше интенсивность негативного стереотипа. Наоборот, чем больше D с положительным знаком (когда преобладают высокие баллы по позитивным качествам), тем выше интенсивность позитивного стереотипа. При D, близком к нулю, высока неопределенность (амбивалентность) отношения, когда респондент не отдает четкого предпочтения позитивному или негативному полюсу оценки.

Кроме абсолютных значений диагностических коэффициентов по каждому исследуемому параметру, полезно сравнить соотношение полученных коэффициентов. Например, для анализа самооценки можно использовать не абсолютный показатель диагностического коэффициента образа «Я», а сравнение его с коэффициентом для «идеала». Аналогичный подход возможен и при выделении иных вспомогательных показателей, в частности, показателя этнических предпочтений, который получается при сравнении образа типичного представителя какой–либо национальности с «идеалом». Для анализа этнической идентификации и межэтнической дифференциации сравниваются коэффициенты, полученные для образа «Я» и различных этнических групп (Павленко, Таглин, 1992).

3.8. Типы этнической идентичности

(авт. Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова)

Данная методическая разработка позволяет диагностировать этническое самосознание и его трансформации в условиях межэтнической напряженности. Один из показателей трансформации этнической идентичности – это рост этнической нетерпимости (интолерантности). Толерантность/интолерантность – главная проблема межэтнических отношений в условиях роста напряженности между народами – явилась ключевой психологической переменной при конструировании данного опросника. Степень этнической толерантности респондента оценивается на основе следующих критериев: уровня «негативизма» в отношении собственной и других этнических групп, порога эмоционального реагирования на иноэтническое окружение, выраженности агрессивных и враждебных реакций в отношении к других групп.

Типы идентичности с различным качеством и степенью выраженности этнической толерантности выделены на основе широкого диапазона шкалы этноцентризма, начиная от «отрицания» идентичности, когда фиксируется негативизм и нетерпимость по отношению к собственной этнической группе, и заканчивая национальным фанатизмом – апофеозом нетерпимости и высшей степенью негативизма по отношению к другим этническим группам.

Опросник содержит шесть шкал, которые соответствуют следующим типам этнической идентичности.

1. Этнонигилизм – одна из форм гипоидентичности, представляющая собой отход от собственной этнической группы и поиски устойчивых социально–психологических ниш не по этническому критерию.

2. Этническая индифферентность – размывание этнической идентичности, выраженное в неопределенности этнической принадлежности, неактуальности этничности.

3. Норма (позитивная этническая идентичность) – сочетание позитивного отношения к собственному народу с позитивным отношением к другим народам. В полиэтническом обществе позитивная этническая идентичность имеет характер нормы и свойственна подавляющему большинству. Она задает такой оптимальный баланс толерантности по отношению к собственной и другим этническим группам, который позволяет рассматривать ее, с одной стороны, как условие самостоятельности и стабильного существования этнической группы, с другой – как условие мирного межкультурного взаимодействия в полиэтническом мире.

Усиление деструктивности в межэтнических отношениях обусловлено трансформациями этнического самосознания по типу гиперидентичности, которая соответствует в опроснике трем шкалам:

4. Этноэгоизм – данный тип идентичности может выражаться в безобидной форме на вербальном уровне как результат восприятия через призму конструкта «мой народ», но может предполагать, например, напряженность и раздражение в общении с представителями других этнических групп или признание за своим народом права решать проблемы за «чужой» счет.

5. Этноизоляционизм – убежденность в превосходстве своего народа, признание необходимости «очищения» национальной культуры, негативное отношение к межэтническим брачным союзам, ксенофобия.

6. Этнофанатизм – готовность идти на любые действия во имя так или иначе понятых этнических интересов, вплоть до этнических «чисток», отказа другим народам в праве пользования ресурсами и социальными привилегиями, признание приоритета этнических прав народа над правами человека, оправдание любых жертв в борьбе за благополучие своего народа.

Этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм представляют собой ступени гиперболизации этнической идентичности, означающей появление дискриминационных форм межэтнических отношений. В межэтническом взаимодействии гиперидентичность проявляется в различных формах этнической нетерпимости: от раздражения, возникающего как реакция на присутствие членов других групп, до отстаивания политики ограничения их прав и возможностей, агрессивных и насильственных действий против другой группы и даже геноцида (Г.У. Солдатова, 1998).

В результате серии экспертных оценок и пилотажных исследований были отобраны 30 суждений – индикаторов, интерпретирующих конец фразы: «Я – человек, который…» Индикаторы отражают отношение к собственной и другим этническим группам в различных ситуациях межэтнического взаимодействия.

Инструкция: Ниже приводятся высказывания различных людей по вопросам национальных отношений, национальной культуры. Подумайте, насколько Ваше совпадает с мнением этих людей. Определите свое согласие или несогласие с данными высказываниями.

Бланк ответа

| Я – человек, который… | Согласен | Скорее согласен | В чем–то согласен, в чем–то – нет | Скорее не согласен | Не согласен | |

| 1. | предпочитает образ жизни своего народа, но с большим интересом относится к другим народам | |||||

| 2. | считает, что межнациональные браки разрушают народ | |||||

| 3. | часто ощущает превосходство людей другой национальности | |||||

| 4. | считает, что права нации всегда выше прав человека | |||||

| 5. | считает, что в повседневном общении национальность не имеет значения | |||||

| 6. | предпочитает образ жизни только своего народа | |||||

| 7. | обычно не скрывает своей национальности | |||||

| 8. | считает, что настоящая дружба может быть только между людьми одной национальности | |||||

| 9. | часто испытывает стыд за людей своей национальности | |||||

| 10. | считает, что любые средства хороши для защиты интересов своего народа | |||||

| 11. | не отдает предпочтения какой–либо национальной культуре, включая и свою собственную | |||||

| 12. | нередко чувствует превосходство своего народа над другими | |||||

| 13. | любит свой народ, но уважает язык и культуру других народов | |||||

| 14. | считает строго необходимым сохранять чистоту нации | |||||

| 15. | трудно уживается с людьми своей национальности | |||||

| 16. | считает, что взаимодействие с людьми других национальностей часто бывает источником неприятностей | |||||

| 17. | безразлично относится к своей национальной принадлежности | |||||

| 18. | испытываю напряжение, когда слышу вокруг себя чужую речь | |||||

| 19. | готов иметь дело с представителем любого народа, несмотря на национальные различия | |||||

| 20. | считает, что его народ имеет право решать свои проблемы за счет других народов | |||||

| 21. | часто чувствует неполноценность из–за своей национальной принадлежности | |||||

| 22. | считает свой народ более одаренным и развитым по сравнению с другими народами | |||||

| 23. | считает, что люди других национальностей должны быть ограничены в праве проживания на его национальной территории | |||||

| 24. | раздражается при близком общении с людьми других национальностей | |||||

| 25. | всегда находит возможность мирно договориться в межнациональном споре | |||||

| 26. | считает необходимым «очищение» культуры своего народа от влияния других культур | |||||

| не уважает свой народ | ||||||

| 28. | считает, что на его земле все права пользования природными и социальными ресурсами принадлежат только его народу | |||||

| 29. | никогда серьезно не относился к межнациональным проблемам | |||||

| считает, что его народ не лучше и не хуже других народов |

Обработка и интерпретация результатов. Ответы испытуемых переводятся в баллы в соответствии со шкалой:

«согласен» – 4 балла;

«скорее согласен» – 3 балла;

«в чем–то согласен, в чем–то нет» – 2 балла;

«скорее не согласен» – 1 балл;

«не согласен» – 0 баллов.

Затем подсчитывается количество баллов по каждому из типов этнической идентичности (в скобках указаны пункты, работающие на данный тип):

Ключ для обработки

1. Этнонигилизм (пункты: 3, 9, 15, 21, 27).

2. Этническая индифферентность (5, 11, 17, 29, 30).

3. Норма (позитивная этническая идентичность) (1, 7, 13, 19, 25).

4. Этноэгоизм (6, 12, 16, 18, 24).

5. Этноизоляционизм (2, 8, 20, 22, 26).

6. Этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 28).

В зависимости от суммы баллов, набранных испытуемым по той или иной шкале (возможный диапазон – от 0 до 20 баллов), можно судить о выраженности соответствующего типа этнической идентичности, а сравнение результатов по всем шкалам между собой позволяет выделить один или несколько доминирующих типов.

3.9. Томский опросник ригидности (ТОРЗ)

(Г.В.Залевского)

Клиническая практика и научные исследования подтверждают справедливость мысли о том, что одним из условий психической цельности индивида и его психического здоровья является гибкость в оценке самого себя, а также в умении под напором опыта переоценивать ранее сложившуюся систему ценностей [Rogers, 1951]. Еще радикальнее в этом отношении Kuenkel (1976), понимающий психическое расстройство как неспособность принимать новое отношение к изменяющейся среде.

Если даже не принимать полностью такого понимания сущности психического расстройства, то следует согласиться с мнением Б.В.Зейгарник и др. (1974), в чем убеждаемся и на основании собственных исследований (1985, 1986, 1987), что больным меньше, чем здоровым, свойственны гибкость и пластичность, позволяющие перестраиваться с учетом изменяющихся условий, и что сочетание ригидности с инертностью относятся к наиболее типичным свойствам психики большинства больных.

В целом ряде отечественных и зарубежных исследований подчеркивается значение проблемы психической ригидности для психиатрической практики. Так, встречаются указания на то, что психическая ригидность оказывается преимущественно неблагоприятным фактором, лежащим в основе этнологии и патогенеза нервно-психических расстройств, а также осложняющим прогноз и затрудняющим терапию пограничных состояний, эндогенных психозов и алкоголизма [McGlashen, 1976; Krampen, 1978; Семке, 1983; Пантелеева, Беляев, 1984; Орлова, 1984 и др.)

Вместе с тем и на сегодняшний день отсутствуют, прежде всего, в отечественной патопсихологии, общепринятые критерии и методы оценки психической ригидности при нервно-психических расстройствах: дифференциально-диагностические, прогностико-динамические и реабилитационные.

В основу разработки критериев и методов оценки психической ригидности (ПР) легло предположение, что ПР как в норме, так и в патологии, вплетаясь в структуру личности, характеризуются следующими параметрами: интенсивностью (силой, глубиной) и экстенсивностью (широтой или спектром охвата структуры личности по вертикали и по горизонтали – вдоль ее подструктур), устойчивостью или стойкостью (реакция – состояние – черта), генерализованностью и доминированием (черта – симптомокомплекс – тип) и мотивированностью (принятием – непринятием необходимости изменений).

2015-04-01

2015-04-01 7231

7231