К трубопроводному транспорту относятся магистральные нефте- и газопроводы, а также продуктопроводы. Значимость трубопроводного транспорта для Российской Федерации определяется значительной удаленностью основных месторождений нефти и газа от потребителей, а также высокой долей нефти, нефтепродуктов и газа в экспортном балансе России.

Протяженность магистральных трубопроводов России составляет 217 тыс. км, в т.ч. 151 тыс. км газопроводных магистралей, 46,7 тыс. км нефтепроводных, 19,3 тыс. км нефтепродуктопроводных. В состав сооружений трубопроводного транспорта входят 487 перекачивающих станций на нефте- и нефтепродуктопроводах, резервуарные парки вместимостью 17,4 млн. куб. м., а также 247 компрессорных станций, 4053 газоперекачивающих агрегата и 3300 газораспределительных станций. По магистральным трубопроводам перемещается 100% добываемого газа, 99% нефти, более 50% продукции нефтепереработки. В общем объеме грузооборота трубопроводного транспорта доля газа составляет 55,4%, нефти – 40,3%, нефтепродуктов - 4,3%.

|

|

|

В 1999 г. Правительство России рассмотрело и одобрило проект «Основные концептуальные положения по развитию нефтегазового комплекса России». Этим документом определены ближайшие и перспективные задачи для нефтегазовой отрасли, в том числе по ремонту и модернизации, развитию трубопроводных транспортных систем.

Важнейшими проектами, реализованными после 1992 года, стали сооружение в 2001 первой очереди Балтийской трубопроводной системы мощностью 12 млн. т, для создания независимого от иностранных портов направления экспорта нефти на Балтике через новый порт Приморск, а также международный проект транспортировки казахстанской нефти через территорию России к нефтяному порту в районе Новороссийска. Вместе с тем, основные мощности трубопроводной системы созданы в 70-е - 80-е годы. Это не только требует повышенного внимания к их эксплуатационной надежности, но ставит задачу диверсификации системы трубопроводного транспорта с учетом перспективных приоритетов развития производительных сил страны и внешней торговли, а также сбалансированного развития магистральных трубопроводов, транспортных терминалов и портов, танкерного флота, инфраструктуры новых месторождений энергетического минерального сырья.

Основной экспортной трубопроводной системой России является крупнейший нефтепровод мира «Дружба» длиной 5116 км, который из Самары идет на Беларусь, Украину, в страны Восточной Европы; газопровод Уренгой-Ужгород длиной 4450 км и др. Строятся новые трубопроводные линии Западная Сибирь – Центр, Ямал – Запад.

Система магистральных нефтепроводов получит дальнейшее развитие за счет дальнейшего развития Балтийской трубопроводной системы до пропускной способности 62 млн. т нефти в год, повышения пропускной способности нефтепровода Тенгиз-Новороссийск до 67 млн. т в год, завершения интеграции нефтепроводов «Дружба» и «Ардия», а также реализации проектов строительства новых нефтепроводов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Получит дальнейшее развитие система нефтепродуктопроводов, в т.ч. строительство нефтепродуктопрово-дов Саратов - Волгоград - Тихорецк - Новороссийск, Кстово -Ярославль - Кириши - Приморск.

|

|

|

Основными газотранспортными проектами являются проекты по строительству магистральных газопроводов Заполярное - Уренгой, СРТО - Торжок, Починки - Изобильное - ССПХГ, Ямал - Европа (уч. Торжок - граница Польши), Грязовец-Выборг, Северо-Европейский газопровод, создание на востоке России комплексной газотранспортной инфраструктуры, связанной с Единой системой газоснабжения, для обеспечения приоритетного снабжения природным газом российских потребителей и будущих межправительственных обязательств по поставкам российского газа в страны АТР.

Трубопроводы представляют собой металлические трубы различного диаметра. Через каждые 100-140 км устанавливают насосные станции с автоматическим режимом работы. При перекачке газа на линии устанавливаются компрессорные станции на расстоянии до 200 км друг от друга.

Магистральные трубопроводы являются самым дешевым видом транспорта для массовых грузов (жидких, газообразных и твердых тел).

Действующая сеть трубопроводного транспорта в основном построена в 70-90 годы XX века. Хотя первый трубопровод был построен в Баку еще в 1870 году. Диаметр этого трубопровода был 100 мм, протяженность - 12 км.

Трубопроводный транспорт имеет следующие преимущества:

1) самый дешевый вид транспорта для транспортировки;

2) малые потери продуктов перекачки из-за высокой герметичности труб (герметичность исключает потери в 2-3 раза меньше по сравнению с железной и автомобильной дорогой);

3) возможность быстрого и строительства трубопроводов даже в сложных условиях (трубу можно проложить между любыми пунктами по более короткому направлению с преодолением водных преград);

4) первоначальные удельные затраты на строительство одного километра трубопровода в 2 раза ниже, чем на строительство железной или автомобильной дороги с соответствующей провозной способностью;

5) эксплуатация трубопроводного транспорта непрерывно надежна, т.е. не зависит от климата и времени года;

6) полная автоматизация процесса, поэтому небольшой штат обслуживания, а отсюда большая производительность труда;

7) низкая себестоимость (в 3 раза дешевле, чем на железной дороге);

8) возможность использования земли в сельском хозяйстве на уже построенных трубопроводах;

9) полная автоматизация операций налива, слива, перекачки.

Недостатки трубопроводного транспорта:

1) большая металлоемкость (дорогостоящие трубы);

2) как нефть, так и газ должны быть специально подготовлены к транспортировке на промыслах;

3) требуется постоянное обновление газопроводов и их агрегатов;

3) узкая специализация по видам груза;

4) сравнительно низкая скорость движения (70-80 км/сутки).

Повышение провозной способности трубопроводов можно достичь несколькими способами:

· увеличение диаметра трубы (при диаметре 720 мм - 15 млн. тонн в год, при 1020 мм - 45 млн. т, при 1420 мм - 75 млн.т.);

· прокладка вторых линий рядом;

· увеличение давления в трубах (многослойные трубы, что увеличивает стоимость трубопроводного транспорта).

Под влиянием сопротивления движению давление в трубе падает. Величину напора можно определить по формуле:

.

.

Здесь k - коэффициент трения; L - длина участка трубопровода; d - диаметр трубы. Скорость движения нефти V в среднем составляет 1-1,5 м/сек.

|

|

|

Для снижения сопротивления внутри трубы укладывают пластики, эпоксидную смолу. Трубы укладывают в траншею до 2,5 м глубиной. Для защиты от коррозии делают изоляцию от блуждающих токов, строят дорогостоящие станции катодной защиты. На повышенных местах трубопроводы имеют устройства для выпуска скапливающихся воздуха, а в пониженных местах - осадочные колодцы для песка и грязи.

Трубы от коррозии защищаются различными методами – битумно-бумажное покрытие, полимерные пленки с защитными обертками и др. Самым надежным является эмалирование, но в связи с его дороговизной применяется довольно ограничено. Трубопроводами в зависимости от природно-климатических условий региона укладываются непосредственно на землю, на специальные эстакады или закладываются в землю.

Нефте- и продуктопроводы

Под нефтепродуктопроводом понимают трубопровод светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо), т.к мазут и другие темные нефтепродукты по трубопроводам не перекачивают. Они бывают: магистральные; промысловые; подводящие; базовые.

Магистральными называют транспортные трубопроводы, по которым нефть, нефтепродукты, природный газ, вода перекачиваются от места добычи, переработки или забора к месту потребления, т.е это целый комплекс объектов и сооружений, диспетчерской связи и электрозащиты и др. Длина магистральных трубопроводов более 1000 км; диаметр - 1020 мм, 1400 мм до 2500 мм; давление - 50-60 атмосфер. В трубопроводах применяются телевизионные системы дистанционного наблюдения. Разработан метод дистанционного обнаружения повреждений лазерным анализатором, установленным на самолете.

На станциях перекачки находится насосное и машинное отделение, резервуары, контрольно-измерительные приборы и автоматика, ремонтные хозяйства и дома для жилья. Станции перекачки бывают: головными, промежуточными (через 100 и более км), конечные (нефтебазы).

Хранилища бывают: стальными, бетонными, стекловолоконными.

|

|

|

Магистральные газопроводы делятся на: подземные и надземные (на опорах).

Для бытового газа при закачке в трубопровод применяют одорезацию (придание специального запаха). Существуют газохранилища надземные, подземные, подводные.

Внутреннюю часть нефтепроводов периодически очищают, пропуская по ходу перекачки нефти специальные скребки (от грязи и парафина).

Магистральные нефтепроводы берут свое начало от нефтеперегонных заводов. Для облегчения перекачки вязкой нефти в нее добавляют присадки, смешивают эту нефть с водой, подогревают нефтепровод. Магистральные трубопроводы классифицируют по диаметру стальных труб и сложности их укладки. В перспективе развития трубопроводного транспорта трубы из полиэтилена, что снизит металлоемкость отрасли, подверженность коррозии и вызовет уменьшение массы трубопроводов.

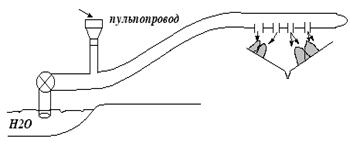

Трубопроводы для транспортировки твердых материалов делятся на гидро- и пневмосистемы. Гидросистемы транспортируют твердые смеси с водой (рис.11), пневмосистемы - твердые смеси с воздухом.

|

Гидротранспорт делится на 2 группы: самоотечный и напорный.

Рис.11. Трубопровод с гидросистемой

Диаметр пульпопровода, как правило, более 800 мм. Также в пульпе (в потоке воды, тяжелых углеводородов, жидких и газообразных веществ) доставляют твердое сырье и материалы. Для транспортировки угля служит углепровод Белово - Новосибирск.

Недостатки пульпопроводов:

- предварительно необходимо дробление, помол и приготовление пульпы;

- скорость движения зависит от фракции так, чтобы материал не оседал на стенках трубы; медный, никелевый концентрат передается с обогатительной фабрики на завод по пульпопроводу;

- трубы внутри имеют резину, камень, т.к. быстро изнашиваются;

- износ труб, на конечных операциях сушка и очистка;

- наличие воды.

Перспективным видом трубопроводного транспорта является контейнерный пневмотранспорт, в котором в потоке газа, создаваемого воздуходувными станциями, двигаются контейнеры в составе на колесах, заполненные грузами. Скорость движения контейнеров составляет 15-30 км/час.

Основными показателями работы трубопроводного транспорта являютсяпропускная способность трубопроводов; объем перевозок; грузооборот.

2015-04-01

2015-04-01 12408

12408