Размерная цепь – совокупность размеров, образующих замкнутый контур и непосредственно участвующая в решении поставленной задачи. На чертежах размерная цепь оформляется незамкнутой, без обозначения размеров и отклонений одного из звеньев. В реальном объекте правильно составленная размерная цепь всегда замкнута. Последний (замыкающий) размер и поле допуска этого размера являются функцией остальных размеров. Все размеры цепи функционально взаимосвязаны и изменение любого из звеньев влечет за собой необходимость изменения как минимум еще одного звена.

В соответствии с определением целевое назначение размерной цепи зависит от решаемой задачи: обеспечение работоспособности конструкции (конструкторские цепи), обеспечение точности изготовления (технологические цепи), обеспечение точности измерения (измерительные цепи).

В одном объекте могут быть разные размерные цепи, причем некоторые из них могут включать одни и те же звенья. Звенья размерной цепи – размеры (элементы), образующие размерную цепь. Все звенья, входящие в цепь, называют составляющими звеньями размерной цепи. Звено, которое технологически получается последним в размерной цепи (при изготовлении или при сборке), называют замыкающим звеном.

|

|

|

Правильно рассчитанные размерные цепи обеспечивают нормальное функционирование реального объекта за счет нужных ограничений исходных звеньев. Исходное звено размерной цепи – звено, номинальное значение и отклонения которого должны быть обеспечены в ходе создания размерной цепи, поскольку они определяют функционирование изделия. В качестве примеров можно рассматривать зазоры в направляющих скольжения или по высоте шпонки в призматическом сопряжении. В процессе сборки изделия исходный размер, как правило, становится замыкающим. Размер замыкающего звена может быть положительным, отрицательным или равным нулю.

В зависимости от влияния на замыкающее звено элементы размерной цепи делят на увеличивающие и уменьшающие звенья. Размерная цепь обозначается прописной буквой (например Б), ее звенья – той же буквой с индексами (Б1, Б2, Б3…). Увеличивающие и уменьшающие звенья обозначаются с использованием либо соответствующих индексов (Б1 ув, Б2 ум), либо со стрелками над буквой (увеличивающие со стрелкой вправо, уменьшающие – влево).

Исходным материалом для линейной или угловой размерной цепи является чертеж, но для решения могут применяться специально составленные схемы (рис. А 13.1).

Размерные цепи классифицируют по разным признакам:

- трехзвенные (сопряжения двух деталей), многозвенные (более трех звеньев);

|

|

|

- линейные и угловые (возможны также электрические, пневматические и др.);

- пространственные, плоские, плоские с параллельными звеньями;

- подетальные и сборочные;

- независимые и взаимосвязанные (в том числе – производные, в которых исходным звеном является одно из составляющих звеньев основной размерной цепи);

- конструкторские, технологические и измерительные.

Размерная цепь обеспечивает функционирование объекта, поэтому задачи на составление и расчет размерных цепей являются основными в процессе проектирования. Расчет размерной цепи фактически представляет собой расчет изделия на точность. Размерные цепи рассчитывают одним из двух методов: расчет на максимум-минимум (по предельным размерам) и вероятностный расчет. Расчеты направлены на решение одной из двух задач:

· распределение предельных размеров и допуска исходного звена на остальные составляющие звенья цепи ("проектный расчет", называемый иногда "прямая задача");

· определение предельных размеров и допуска замыкающего звена по предельным размерам и допускам составляющих звеньев размерной цепи ("проверочный расчет", "обратная задача").

В производстве используют два пути достижения требуемой точности исходного (замыкающего) звена: метод полной взаимозаменяемости и метод "неполной" или "ограниченной взаимозаменяемости". К разновидностям последнего метода можно отнести селективную сборку (или "групповую взаимозаменяемость"), индивидуальный подбор деталей или специальных прокладок, компенсацию с помощью пригонки или с использованием специальных регулировочных устройств (рис.Х.Х).

Селективная сборка имеет ограниченное применение, поскольку такие недостатки "групповой взаимозаменяемости", как удорожание производства за счет сортировки деталей и наличие незавершенной продукции (из-за некомплектности деталей) компенсируются только в серийном или массовом производстве. Индивидуальный подбор деталей является фактическим отказом от взаимозаменяемости, значительно повышает трудоемкость, но позволяет использование взаимозаменяемых деталей с расширенными допусками, особенно при включении в конструкцию цепи специальных прокладок, играющих роль индивидуально подбираемых компенсаторов.

Компенсация недостатков размерной цепи с помощью пригонки (технологическая компенсация с доработкой отдельных деталей, которые выполняются с заранее предусмотренным припуском) требует достаточно высокой трудоемкости (сборка, определение необходимого размера для доработки, пригонка и повторная сборка). Достоинством этого решения является простота конструкции, в которую либо включают специально для этого введенные в цепь дорабатываемые детали простейшей формы, технологичные в сборке и пригонке, либо дополнительные детали вообще не включают в цепь, обходясь пригонкой наиболее технологичных деталей, включенных в исходную конструкцию изделия.

Использование в размерной цепи специальных регулировочных устройств существенно сокращает трудоемкость и время получения сложного изделия по сравнению с применением технологической компенсации. К недостаткам такого решения следует отнести усложнение конструкции, как правило, сопровождающееся повышением ее трудоемкости, увеличением габаритов и массы. Дополнительными достоинствами регулировок в конструкции обычно является возможность компенсации износа деталей, например, широко применяемые в микрометрических приборах устройства компенсации зазоров в микропаре винт-гайка используют не только при изготовлении, но и для компенсации износа деталей в процессе эксплуатации микрометров, а устройство настройки на ноль – после их ремонта (притирки) изношенных пяток.

|

|

|

Для любого из методов обеспечения точности замыкающего звена может быть использован либо вероятностный расчет цепи, либо расчет на максимум-минимум. Расчет на максимум-минимум технически проще (что при современном уровне вычислительной техники не принципиально).

При расчете на максимум-минимум

Номинальный размер замыкающего звена:

n m

АΔ = ΣАi ув – ΣАj ум;

i=1 j=1

Предельные размеры замыкающего звена:

n m

АΔ max = ΣАi ув max – ΣАj ум min;

i=1 j=1

n m

АΔ min = ΣАi ув min – ΣАj ум max;

i=1 j=1

Допуск замыкающего звена:

n m

ТАΔ = ΣТАi ув + ΣТАj ум;

i=1 j=1

или допуск замыкающего звена размерной цепи равен сумме допусков остальных составляющих звеньев.

При расчете цепей с непараллельными звеньями допуск замыкающего звена приходится рассчитывать с учетом коэффициентов влияния (ξ) изменения каждого из звеньев на изменение замыкающего звена:

m

ТАΔ = Σξ iТАi;

i=1

При решении проектной задачи применяют разные методы распределения допуска замыкающего звена на допуски составляющих элементов: метод одинаковых квалитетов, метод равных допусков, метод равного влияния допусков непараллельных звеньев, "метод попыток" (метод проб и ошибок). После решения проектной задачи обычно следует проверочный расчет, корректировка допусков и опять проверочный расчет. Вот почему все эти методы следует рассматривать как пригодные только для предварительного решения, тем более что окончательные значения допусков звеньев согласовывают со стандартными значениями.

Простейшей размерной цепью является посадка, которая содержит только три звена: увеличивающее (размер отверстия), уменьшающее (размер вала) и замыкающее (зазор). Очевидно, что размер замыкающего звена может быть положительным (посадка с зазором), нулевым и отрицательным (посадка с натягом). На формальных расчетах размерных цепей знак и значение замыкающего звена никак не сказываются.

Расчеты размерных цепей на максимум-минимум как правило не соответствуют сути большинства технологических процессов, поскольку эти расчеты фактически рассматривают случаи наихудшего сочетания наихудших звеньев. Вероятность подобных сочетаний настолько мала, что для цепей с большим числом звеньев ее можно считать практически не встречающейся. Возможность учета вероятностных (стохастических) проявлений производства привела к появлению вероятностных расчетов размерных цепей.

|

|

|

Вероятностно рассчитывают только допуски, поскольку номинальные и предельные размеры получают по тем же формулам, что и для расчета на максимум-минимум. С учетом определенного риска получения бракованного изделия, коэффициентов влияния (ξ) изменения каждого из звеньев на изменение замыкающего звена и вида случайного распределения размеров звеньев:

____________

ТАΔ = t√ Σξ i2ki2(ТАi) 2,

где t – коэффициент, определяющий вероятность получения бракованной цепи из годных звеньев,

ki – коэффициент, характеризующий отличие распределения i-того звена от нормального распределения (коэффициент относительного рассеяния).

В зависимости от закона распределения параметров i-того звена принимают разные значения коэффициентов ki. Для нормального распределения размеров (отклонений) i-того звена принимают k = 1/3. Распределение полагают равновероятным, если ничего не известно о характере распределения размеров звена, рассматривая этот вариант распределения как наихудший. Для равновероятного распределения принимают k = 1/√3.

Значение коэффициента t зависит от принимаемого процента риска Р. Соотношения t и Р для случая нормального распределения замыкающего звена и при совпадении центра группирования с координатой середины поля допуска этого звена приведены в таблице А 13.1.

Вероятностные расчеты можно проводить на основании определенных допущений о видах распределения случайных размеров каждого из звеньев цепи, принимая в качестве границ рассеяния предельные размеры звена. Можно также проводить уточненные расчеты на основании использования информации о технологических процессах получения звеньев, для чего необходимо получить данные о виде и параметрах распределения размеров каждого звена. В таком расчете вместо допуска используют поле практического рассеяния параметра, вместо координаты середины поля допуска – центр группирования размеров звена. Такие расчеты требуют не только исследований результатов изготовления изделия, что очень трудоемко, но и начала производства, после чего расчет размерных цепей можно использовать для корректирования конструкции изделия и рационализации технологии его получения.

Таблица А 13.1

Значения коэффициента t, соответствующие выбираемому проценту риска Р

| Параметр | Числовое значение | ||||||

| Процент риска Р | 4,50 | 1,00 | 0,27 | 0,10 | 0,01 | ||

| Коэффициент t | 1,00 | 1,65 | 2,00 | 2,57 | 3,00 | 3,29 | 3,89 |

Вопрос №13.Сборка разъемных соединений.

1. Общее понятие соединений

Соединение — это любое подвижное или неподвижное сопряжение двух деталей, из которых одна полностью или частично входит в другую. В соединении различают охватывающую и охватываемую поверхности. Для цилиндрических соединений охватывающей поверхностью будет отверстие, а для охватываемой — вал.

Изготовляемые промышленностью машины, станки, приборы и аппараты состоят из различных определенным образом объединенных и взаимосвязанных деталей; которые соединяются между собой различными способами. Соединение деталей обеспечивает их определенное взаимное положение в процессе работы.

Различают разъемные и неразъемные соединения деталей. К разъемным относят соединения, допускающие разборку и повторную сборку соединяемых деталей без разрушения и повреждения. К ним относятся, например, соединения, выполняемые с помощью болта с гайкой.

К неразъемным относят соединения деталей с жесткой механической связью, сохраняющейся в течение всего срока их службы. Разборка таких соединений невозможна без разрушений или повреждений самих деталей или связывающих их элементов. К неразъемным можно отнести, например, соединения деталей сваркой, заклепками, пайкой.

В свою очередь, разъемные соединения делятся на подвижные, допускающие перемещение одной детали относительно другой, и неподвижные, в которых детали не могут перемещаться одна относительно другой. Примером подвижного соединения деталей может быть соединение подвижной гайки с винтом суппорта токарного станка, а неподвижного — соединение деталей при помощи винта.

Выделяют также группы специальных соединений, к которым относятся соединения деталей в передачах у машин, например соединения зубчатых колес. Сюда же относят соединения деталей с помощью пружин, когда после снятия нагрузки детали надо вернуть в исходное положение.

На чертежах соединений деталей используют их полные, упрощенные или условные изображения. Иногда (например, при обозначении сварки, пайки и др.) применяют дополнительные условные обозначения.

Разъемные соединения допускают многократную сборку и разборку. К ним относят резьбовые, штифтовые, шпоночные, шлицевые соединения. Выбор типа соединения зависит от предъявляемых к нему требований: конструктивных, технологических и экономических.

В настоящее время в машиностроении широкое распространение получили разъемные соединения: резьбовые, зубчатые (шлицевые), шпоночные, штифтовые, шплинтовые, клиновые, соединения сочленением.

Большое распространение в современном машиностроении получили разъемные соединения деталей машин, осуществляемые с помощью резьбы. Резьбовое соединение может обеспечивать относительную неподвижность деталей или перемещение одной детали относительно другой. Основным соединяющим элементом в резьбовом соединении является резьба.

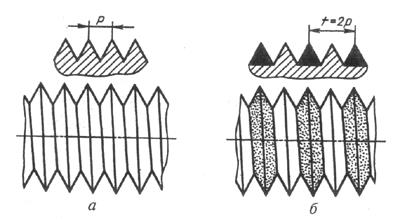

Резьбой называется поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности. При этом образуется винтовой выступ соответствующего профиля, ограниченный винтовыми и цилиндрическими или коническими поверхностями (Рис.1)

Рис.1

2015-04-30

2015-04-30 2058

2058