Биохимические теории мигрени основываются на неоспоримом факте: в приступах очень резко выступает вегетативный компонент. Очевидными и распространенными симптомами мигрени являются: сосудистая головная боль, расширение экстракраниальных сосудов, тошнота, повышение висцеральной и секреторной активности, и, реже, более мелкие вегетативные симптомы – такие как брадикардия, сужение зрачков, снижение артериального давления и т. д. В дополнение к этим периферическим вегетативным расстройствам часто имеют место и центральные симптомы: снижение мышечного тонуса, заторможенность, депрессия и т. д. Мы уже отмечали, что противоположные симптомы – застой в пищеварительном тракте и вздутие кишечника, физиологическое и психическое возбуждение и т. д. – могут предшествовать самому приступу и возникать после него.

Очевидно, что кардинальные симптомы мигрени отражают повышение парасимпатического тонуса, снижение симпатического тонуса или и то и другое вместе. Спонтанное окончание приступа на фоне физиологического или психологического возбуждения или терапевтическое прерывание приступа введением ваголитических средств или симпатомиметиков подтверждают роль повышенной парасимпатической активности в проявлениях основной и заключительной фаз мигренозного приступа.

|

|

|

| Вегетативная нервная система (синоним: автономная, висцеральная нервная система) — отдел нервной системы, иннервирующий внутренние органы, сосуды, гладкую мускулатуру, железы внутренней и внешней секреции и кожу, а также участвующий в иннервации аппаратов произвольных движений и чувствительности. Вегетативная нервная система делится на два больших отдела — симпатический и парасимпатический. Симпатическая система расширяет зрачок, вызывает учащение пульса и повышение кровяного давления, расширяет мелкие бронхи, способствует сокращению сфинктеров мочевого пузыря и прямой кишки. Действие парасимпатической нервной системы во многом противоположно действию симпатической системы: парасимпатическая система суживает зрачок, замедляет сердечную деятельность, снижает артериальное давление. При повышении тонуса парасимпатической нервной системы отмечается наклонность к спазму мелких бронхов, учащенным мочеиспусканию и дефекации. Рефлекторная деятельность симпатической и парасимпатической нервной системы, регулируя жизненные функции организма, обеспечивает приспособление его к условиям внешней среды. |

Авторы биохимических теорий мигрени предлагали значительное повышение парасимпатического тонуса во время приступа. Все нейрогормоны, действующие в синапсах парасимпатической системы, были один за другим проверены на «причастность» к возникновению мигрени. В качестве примеров приведем три таких медиатора: гистамин, ацетилхолин и 5-гидрокситриптамин, хотя только последний из них стоит рассмотреть в подробностях.

|

|

|

Гистаминовая теория мигрени связана с именем Гортона (1956). Гортон считал, что особый вариант мигрени, «мигренозной невралгии», возникает вследствие особой формы повышенной чувствительности к гистамину. Гортон установил, что у предрасположенных больных приступы можно провоцировать инъекциями гистамина, что во время приступа повышается кислотность желудочного сока, что «десенсибилизация» к гистамину позволяет предупреждать приступы. Но у сосудистой головной боли, спровоцированной введением гистамина, отсутствуют свойства, присущие боли при кластерной мигрени. Кроме этого, так и не удалось показать, что во время приступа мигрени любой формы в крови повышается уровень гистамина.

Ацетилхолиновая теория мигрени связана с именем Кункле (1959), который исследовал уровень ацетилхолина в спинномозговой жидкости во время приступов мигренозной невралгии. Повышенный уровень был обнаружен у некоторых, но не у всех больных. Кункле заключил, что его результаты «в основном» поддерживают исходную гипотезу. Повторить результаты Кункле никто не смог и вопрос о том, повышается ли содержание ацетилхолина местно, в крови или в спинномозговой жидкости, остается открытым. Внимание исследователей в последующие годы было отвлечено более модной серотониновой теорией.

Серотониновую теорию мигрени выдвинул Сикутери после того, как был открыт лечебный эффект метисергида, мощного ингибитора серотонина как профилактического средства при мигрени. Кимбалл и Фридман (1961) наблюдали, что у больных мигренью приступ можно спровоцировать введением серпазила. Такие индуцированные приступы легко купировались внутривенным введением 5-гидрокситриптамина.

Рауседан (Седараупин, Серпазил)

| Серотони́н (5-гидрокситриптамин)

|

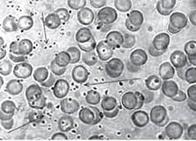

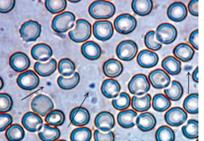

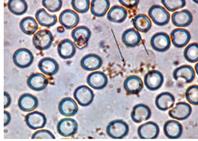

Более глубокое исследование было проведено Лансом и сотрудниками (1967). Эти авторы измерили содержание тотального серотонина плазмы (ТСП) до, во время и после мигренозного приступа и обнаружили стремительное падение уровня серотонина немедленно после появления мигренозной головной боли у большинства пациентов. Известно, что введение серотонина в сонную артерию вызывает тоническое сокращение экстракраниальных артерий, и Ланс с авторами постулировали, что внезапное падение концентрации серотонина в плазме крови может привести в результате рикошетного эффекта к болезненному расширению экстракраниальных сосудов.

|

|

|

| Гранулы серотонина у практически здорового человека | Гранулы серотонина в тромбоцитах крови больной мигренью во время приступа | Гранулы серотонина в тромбоцитах крови больной мигренью через 12 часов после окончания приступа |

2015-04-30

2015-04-30 641

641