Технически важные для органического синтеза насыщенные углеводороды можно разделить на следующие группы:

1.низшие парафины (от С1 до С5), получаемые в индивидуальном виде;

2. высшие парафины (примерно от С10 до С40), обычно представляющие собой жидкие или твердые смеси гомологов с разным числом углеродных атомов.

Эти углеводороды содержатся в нефти и ее фракциях, в попутных газах, выделяющихся при добыче нефти, и в природном газе.

К низшим парафинам относятся углеводороды от метана СН4 до бутанов С4Н10 при обычных условиях являются газообразными веществами, пентаны С5Н12 низкокипящими жидкостями.

Существенно, что разница в температурах кипения бутана и изобутана, а также н-пентана и изопентана достаточна велика, и это позволяет разделять изомеры ректификацией.

Низшие парафины плохо растворяются в воде и полярных жидкостях (низших спиртах, кетонах, альдегидах и пр.), но растворяются в других углеводородах и поглощаются твердыми адсорбентами (активированным углем). Их способность сорбироваться возрастает с увеличением молекулярного веса парафина, что используют для разделения парафинов С3, С4, С1 и С2 абсорбцией и адсорбцией.

|

|

|

Низшие парафины образуют с воздухом взрывоопасные смеси, и поэтому все цеха, где производятся или потребляются эти углеводороды, относятся к категории пожаровзрывоопасных. Токсичность низших парафинов не столь велика по сравнению с другими органическими соединениями, но ее нельзя не учитывать. Необходимо соблюдать технику безопасности.

Низшие парафины С1 - С5 присутствуют в природных и попутных газах. Природными называют газы, добываемые из чисто газовых месторождений. Иногда они содержат большие количества двуокиси углерода, азота, гелия. Попутными называются газы, выделяющиеся с нефтью при ее добыче из нефтяных скважин. Некоторая часть этих газов отделяется от нефти в сепараторах, а другая остается растворенной в нефти и отгоняется при ее стабилизации, т. е. отделении летучих компонентов. Все эти газы состоят в основном из низших парафиновых углеводородов.

Природный газ выгодно использовать только как источник метана, поскольку в нем содержится небольшое количество высших гомологов. Наоборот, попутный газ и газы стабилизации нефти являются наиболее ценным сырьем для получения парафинов С3—С6. Из углеводородов С4 в попутных газах преобладает н-бутан, из С5 н-пентан. При переработке попутных газов из них вначале выделяют более тяжелые углеводороды С3—С5. Для этой цели возможно применение различных методов (конденсации, адсорбции или абсорбции), которые при выделении индивидуальных углеводородов обязательно комбинируют с последующей ректификацией.

|

|

|

Конденсационно-ректификационный способ (или способ низкотемпературной ректификации) состоит в использовании одновременно высокого давления и низкой температуры при сжижении и ректификации газов. Однако для выделения углеводородов С3—С5 он значительного распространения не получил. Причиной является повышенный расход энергии на сжатие и охлаждение газов, так как одну из колонн необходимо орошать жидким этаном.

При адсорбционно-ректификационном способе разделения попутного газа используют непрерывно действующие адсорберы с движущимся сверху вниз слоем активированного угля. Для десорбции углеводородов уголь обрабатывают водяным паром и затем осушают горячим газом. Высшие парафины поглощаются углем в первую очередь, что позволяет выделить фракции углеводородов С5, С4, С3 и даже С2. Из-за больших капитальных вложений и трудностей при транспортировании адсорбента и обслуживании этот метод широко не распространился, но он считается наиболее эффективным для разделения газов с низким содержанием углеводородов С3—С5.

Для переработки попутных газов широко используют абсорбционно-ректификационный метод. Принцип этого метода состоит в том, что газ промывают в абсорбере под давлением и при охлаждении абсорбентом, а затем отгоняют растворенные в абсорбенте газы, которые после конденсации подвергают дальнейшей ректификации. Регенерированный абсорбент охлаждают и возвращают в абсорбер.

Практическое значение в качестве исходных веществ для органического синтеза имеют в основном высшие парафины нормального строения с прямой цепью углеродных атомов. Индивидуальные их представители до С16 при комнатной температуре представляют собой жидкости, свыше С16 - твердые вещества, температура плавления которых постепенно возрастает с удлинением углеродной цепи. Температура плавления н-парафинов обычно выше, чем у соответствующих разветвленных изомеров, и это используют при выделении твердых н-парафинов из смесей кристаллизацией.

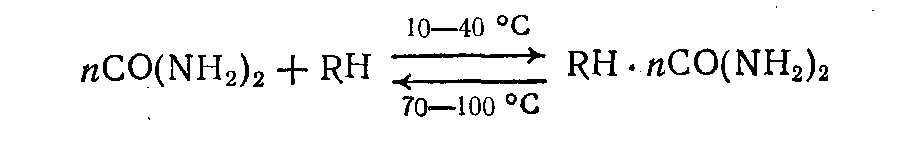

При выделении из нефтепродуктов н-парафины получаются в виде смесей, из которых основное значение имеют так называемые мягкий парафин и твердый парафин. Мягкий парафин плавится до 40°С. В него входят углеводороды С11 – С20. Твердый парафин (т. пл. выше 50°С) состоит из углеводородов С20 – С35. Важным техническим свойством нормальных парафинов является их способность давать кристаллические аддукты с карбамидом (NH2)2СО. Состав этих комплексов зависит от молекулярного веса парафина. Это свойство н-парафинов используется для выделения их из смесей с изопарафинами, нафтенами и ароматическими углеводородами, содержащимися в нефтепродуктах.

Выделение кристаллизацией: в смазочных маслах, полученных вакуумной перегонкой, и в газойлевых фракциях может содержаться до 30% парафина, растворенного в остальных углеводородах. Кристаллизация парафина проводится при охлаждении с применением растворителей или без них. Кристаллизация парафина без растворителей возможна для газойлевых фракций и легких (маловязких) масел. Масло охлаждают рассолом примерно до 0°С, а выкристаллизовывающийся парафин отделяют на фильтр-прессе в виде твердой лепешки (парафиновый гач), содержащей около 70% парафина и 30% жидких углеводородов. С целью дальнейшей очистки гач подвергают выпотеванию: лепешку помещают на сетчатую тарелку в специальную камеру и медленно нагревают. Выделяющиеся при этом жидкие углеводороды содержат много парафина, и их возвращают на повторную кристаллизацию. Полученный таким способом парафин содержит 95—99% твердых парафиновых углеводородов.

Более распространена кристаллизация парафинов из смазочных масел с применением растворителей. Растворители должны обладать низкой растворяющей способностью по отношению к высшим нормальным парафинам и в то же время хорошо растворять изопарафины, нафтены и ароматические углеводороды. Обычно используют смешанные растворители, состоящие из кетона (ацетон, метилэтилкетон, метилизобутилкетон) и ароматического углеводорода (бензол, толуол). Процесс осуществляется следующим образом. Исходную масляную фракцию смешивают с 1—4 объемами растворителя и охлаждают в кристаллизаторах типа «труба в трубе» до минус 5 — минус 30°С. Выпавший осадок отделяют на фильтр-прессах или центрифугах. Парафиновый гач, содержащий 60—80 % твердых углеводородов, подвергают повторной кристаллизации: к нему добавляют подогретый растворитель и затем охлаждают. Выделившийся твердый парафин отделяют от фильтрата описанным способом.

|

|

|

Карбамидная депарафинизация: н-парафины образуют с карбамидом (мочевиной) кристаллические аддукты. Если нефтяную фракциюсмешать с насыщенным водным (или спиртовым) раствором карбамида при 10—40° С, то выпадает кристаллический осадок, который после фильтрования и обработки горячей водой или паром разлагается с выделением карбамида и смеси н-парафинов:

При обработке фракций, богатых парафином, во избежание чрезмерного загустевания массы при кристаллизации применяют легкокипящий растворитель (хлористый метилен), который затем регенерируют и возвращают в процесс. Важным усовершенствованием этого способа явилось применение насыщенного при 70—80°С водного раствора карбамида: при таком небольшом содержании вода полностью удерживается аддуктом в виде кристаллизационной воды, чем предотвращается образование третьей фазы во время кристаллизации.

Достоинством карбамидной депарафинизации является возможность использования для любых нефтепродуктов (включая бензин, керосин, легкий газойль), а не только для тяжелых фракций, как при обычной кристаллизации; исключается также применение низких температур. Ее недостатком является меньшая избирательность процесса, при котором частично извлекаются изопарафины и другие углеводороды с достаточно длинными прямыми цепями углеродных атомов.

|

|

|

Извлечения н-парафинов при помощи молекулярных сит (цеолитов): последние имеют мельчайшие поры, размер которых можно подобрать таким образом, чтобы через них проходили и адсорбировались только н-парафины, а более объемистые молекулы оставались. После адсорбции следует десорбция путем вытеснения другим, более летучим парафином или полярным десорбентом типа аммиака. Обе стадии можно осуществлять в жидкой или газовой фазе при температуре до 200—300° С и различных давлениях. Метод применим для разных фракций нефтепродуктов, начиная от разделения н-бутана и изобутана. Он дает высокую степень извлечения н-парафинов (80-98%), концентрация которых в полученной фракции достигает 98% и выше. Данный способ наиболее экономичен по сравнению с другими для выделения н-парафинов с шестью и более углеродными атомами, вплоть до керосиново - газойлевых фракций нефтепродуктов, серы и не более 10% изопарафинов.

2015-04-20

2015-04-20 1756

1756