Более половины общего объема перевозок грузов и пассажиров по путям внутреннего водного транспорта приходится на Волго-Камский бассейн. Основу грузовых перевозок (около 60%) здесь составляют строительные материалы.

Для районов Поволжья, Северного Кавказа с Камы на Волгу направляется уральский лес, а через Волго-Балтийский путь — лес Карелии, Архангельской и Вологодской областей. По каналу им. Москвы часть лесных грузопотоков следует в Москву и Подмосковье.

С Баскунчакских соляных разработок (Астраханская обл.) вверх по Волге на предприятия рыбной промышленности Северо-Запада России, а также на экспорт перевозится соль. Вверх и вниз по Волге перевозят нефть, нефтепродукты, зерно.

По Каме вниз перевозят преимущественно лес, нефть, минерально-строительные материалы, химические грузы, а в обратном направлении — цемент и уголь.

Из районов, прилегающих к Дону, по Волге везут уголь, зерно, бахчевые культуры, овощи. Из Волго-Камского бассейна на Дон следуют цемент, руда, химическая продукция.

|

|

|

По Волго-Балтийскому пути в южные районы отправляют лес, руду, аппатитовый концентрат, строительные материалы. В Северо-Западный регион через Волго-Балт перевозят нефтепродукты, зерно, уголь, химические грузы.

Основные пассажирские потоки концентрируются также в Волго-Камском бассейне, здесь много транзитных, местных, пригородных и внутригородских судоходных пассажирских линий. Наиболее протяженные из них Москва- Ростов, Москва - Астрахань, Москва - Пермь, Москва - Уфа.

Проект программы сотрудничества республик и областей Поволжья по расширению торгово-транспортного использования Волги и ее притоков разработан Волго-Вятским региональным центром логистики при Волжской государственной академии водного транспорта (Нижний Новгород).

По северным рекам России перевозят лес, нефтяные грузы, уголь и зерно. Здесь главные порты Архангельск, Котлас, Нарьян-Мар, Мезень, Печора. В Северо-Западном речном бассейне зарождаются грузопотоки аппатитового концентрата с Кольского полуострова, железной руды и леса из Карелии. Из Санкт-Петербурга в Москву и на верхнюю Волгу организованы регулярные пассажирские линии.

На востоке страны ведущее место по объему речных перевозок занимает Обь-Иртышский бассейн. В основе этих перевозок лес, нефть, нефтепродукты, сжиженный газ. Из Омска, Тобольска и Новосибирска по Иртышу перевозят трубы и буровое оборудование, строительные материалы, уголь, продовольственные товары в районы добычи нефти и газа Тюменской области. В глубинные районы Сибири грузы, доставленные по Северному морскому пути, перегружают на речные суда в устьевых портах Оби, Пуры и Тазы.

|

|

|

Более половины всех перевозок в Обь-Иртышском бассейне приходится на лес, сплавленный плотами в порт Асино, откуда уже на судах его доставляют в Томск, Новосибирск, Омск. Примерно четверть в общем объеме перевозок по Оби и Иртышу занимают строительные материалы, следующие с юга на север в центры нефтегазовой промышленности.

На Оби наряду со старыми речными портами Новосибирск и Барнаул созданы сравнительно новые порты Сургут, Салехард, Обь, Лабытнанги.

Южные районы Восточной Сибири связаны с Заполярьем через Енисей. Почти 2/3 енисейского грузооборота приходится на лесные грузы. Кроме того, по этой реке доставляют каменный уголь, нефтепродукты, минерально-строительные материалы. В верховья Енисея от Минусинска до Красноярска перевозят значительные объемы зерна.

По Ангаре и озеру Байкал транспортируют лесные грузы и уголь. Главные порты на Енисее: Красноярск, Енисейск, Игарка, Дудинка, а на Ангаре: Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Мака-рьево.

Объемы перевозок пассажиров по нижнему течению Ангары и Байкалу относительно невелики. На Енисее и Братском водохранилище объемы пассажирских перевозок выше.

По Лене судоходство осуществляется от порта Осетрово до устья реки. В структуре перевозок Ленского бассейна основу (2/3) составляют сухогрузы (минерально-строительные материалы и уголь), нефтегрузы и лес. Грузовые операции осуществляются в портах: Якутск, Витим, Осетрово, Киренск. Транзитные пассажирские маршруты проходят по направлениям Осетрово - Якутск, Якутск - Тикси.

На Дальнем Востоке главная река — Амур с притоками Зея и Бурея. Основные грузы, доставляемые по Амуру, — зерно, соль,

рыба, лес, нефть, металл, уголь. Самыми крупными портами являются Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре.

л J Йоказатели работы

К общим показателям работы внутреннего грузового водного транспорта относят объем перевозок и грузооборот. Величины этих показателей дифференцируют по видам грузов: нефть и нефтепродукты наливом, сухогрузы и т.д.

В общем объеме перевозок выделяют величины названных показателей по малым рекам, а также по грузам, следующим в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении, и по внешнеторговым грузам.

К показателям пассажирских перевозок внутреннего водного транспорта относят объем перевозок и пассажирооборот.

В состав качественных эксплуатационных показателей речного флота включают: нагрузку судов, их пробег, продолжительность оборота судов с выделением основных элементов, эксплуатационное время нахождения судов в плавании, производительность судов и др.

Под нагрузкой судна понимают количество груза в тоннах, приходящееся на 1 т регистровой грузоподъемности судна. Показателем нагрузки по пассажирским судам является численность перевезенных пассажиров, приходящаяся на одно пассажирское место.

Под суточным пробегом судна подразумевают число километров, которое судно прошло за сутки хода с грузом или в порожнем состоянии.

Продолжительность оборота судна — время от момента постановки судна под загрузку до начала следующей загрузки.

Эксплуатационное время нахождения в плавании включает время, затраченное на транспортную работу (с учетом всех стоянок), а также на вспомогательную работу по оказанию помощи другим судам, на ликвидацию последствий аварий.

Производительность грузового судна — выполненный им среднесуточный грузооборот, отнесенный к 1 т грузоподъемности.

Производительность пассажирского судна — выполненный им среднесуточный пассажирооборот, отнесенный к одному пассажирскому месту.

По статистическим данным объем перевозок грузов внутренним водным транспортом составил в 1999 г. 101,8 млн. т, что

|

|

|

ниже данных 1998 г. на 3,2 млн. т. Почти 20% этого объема выполнено в заграничных сообщениях флотом российских судовладельцев.

Годовой грузооборот на внутреннем водном транспорте за 1999 г. также снизился по отношению к 1998 г. на 3,8% и составил 66 млрд. т-км

Анализ показал, что основное уменьшение объема перевозок и грузооборота произошло из-за снижения инвестиционной активности в обслуживаемом речными пароходствами строительном комплексе.

За 1999 г. внутренним водным транспортом перевезено 22,3 млн. пассажиров. При этом пассажирооборот составил 845 млн. пасс. км. Величины обоих показателей увеличились соответственно на 18 и 10% по сравнению с 1998 г.

Средняя дальность перевозок грузов по внутренним водным путям составляет сегодня примерно 660 км, а пассажиров — 38 км.

Контрольные вопросы к разделу 3.4 главы 3

1. Что такое судовой ход; какие работы проводят для его поддержания в эксплуатационном состоянии?

2. Как классифицируют суда на внутреннем водном транспорте?

3. Каков структурный состав российского речного флота?

4. Каковы критерии классификации портов внутреннего водного

транспорта?

5. Дайте характеристику основных направлений грузо- и пассажиропотоков по Волго-Камскому водному бассейну.

6. Назовите основные показатели работы речного флота России.

"Ч.

) 3.5. Воздушный транспорт

с

Этот вид транспорта выполняет различные функции. Однако главная его задача — перевозка пассажиров и срочных грузов. Использование авиации не ограничивается только транспортными задачами. Ее широко использую т в сельском и лесном хозяйстве, в геолого-разведочных и поисково-спасательных работах, в полярных экспедициях, метеорологии, при оказании срочной медицинской помощи, в строительстве и других отраслях.

В_ малоосвоенных районах, не имеющих наземных и водных видов транспорта, в труднодоступных горных районах воздушный транспорт нередко является единственным средством сообщений. Его основные технико-экономические особенности — высокая скорость доставки пассажиров и грузов, большая мобильность и автономность в полетах, возможность значительного сокращения пути следования по сравнению с наземными и водными видами транспорта, практически полное отсутствие капиталовложений в путевые структуры.

|

|

|

На доставку пассажиров приходится 4/5 всей работы воздушного транспорта и только 1/5 — на доставку грузов. Преимущественно пассажирское использование воздушного транспорта обусловлено высокой себестоимостью грузовых перевозок. Для сравнения — средняя себестоимость воздушных перевозок грузов в 30-40 раз а пассажирских в 2-3 раза выше, чем по железным дорогам. Поэтому его используют, как правило, для доставки срочных грузов — почты, скоропортящихся, легких и ценных товаров. Основная доля срочных грузов перевозится пассажирскими самолетами.

<К> Характеристика основных фондов

Техническую основу воздушного транспорта составляют летательные аппараты (самолеты и вертолеты), аэропорты, воздушные линии (трассы полетов) и авиаремонтные предприятия.

В зависимости от назначения и области использования летательные аппараты подразделяют на пассажирские, грузовые, комбинированные, специального назначения, а также учебно-тренировочные. Важнейшими технико-экономическими показателями летательных аппаратов являются их пассажиро- или грузовмести мость, скорость, дальность полетов.

По скорости полета различают самолеты дозвуковые, т.е. летающие со скоростями меньше скорости звука (число Маха М < 1) и сверхзвуковые, крейсерская скорость которых превышает М.

В зависимости от протяженности беспосадочного перелета, количества перевозимых пассажиров, размеров и типов используемых взлетно-посадочных полос самолеты подразделяют на магистральные и самолеты местных линий.

Магистральные самолеты классифицируют следующим образом: дальние (расстояние перелета L = 6 -г- 11 тыс. км); средние (L = 2,5 •*- 6 тыс. км); ближние (L = 1 ■*■ 2,5 тыс. км). Для самолетов местных линий среднее расстояние перелета, как правило, не превышает 1 тыс. км.

Самолеты с общим взлетным весом более 75 т относят к первому классу, от 30 до 75 т — ко второму, от 10 до 30 т — к третьему и до Ют — к четвертому классу. Взлетный вес во многом определяет длину и тип взлетно-посадочных полос.

Аэродромы подразделяют на транспортные, заводские, учебные, клубно-спортивные, специальные. Транспортные аэродромы с комплексом зданий, сооружений, предназначенных для обеспечения регулярных и массовых перевозок пассажиров, грузов, почты, называют аэропортами.

В мире насчитывается почти 16 тыс. аэропортов, в том числе 1 тыс. международных. В их состав входят аэровокзалы, службы регистрации пассажиров и грузов, мастерские, ангары, топливохранилища. Аэропорты оборудуют радиолокаторами, системами диспетчерской связи, светосигнализации и навигационными устройствами. Аэропорты, обслуживающие зарубежные авиаперевозки, называют международными. В зависимости от величины годового пассажиропотока аэропорты подразделяют на классы. К внеклассным относят аэропорты, годовой пассажиропоток которых превышает 7 млн. человек. Пассажиропоток аэропортов первого класса от 4 до 7 млн. человек, второго — от 2 до 4 млн. человек, третьего — от 0,6 до 2 млн. человек, четвертого — от 150 до 600 тыс. человек и пятого — от 25 до 150 тыс. человек. Аэропорты, годовой пассажиропоток которых менее 25 тыс. человек, не классифицируют. В аэропортах применяют различные схемы посадки пассажиров на самолеты (рис. 24) и доставки к ним грузов (рис. 25).

Важнейшим документом, организующим взаимодействие всех подразделений и служб аэропорта, является расписание движения воздушных судов. Его разрабатывают на летний и зимний периоды. Расписание — основа для составления графиков оборотов самолетов, работы экипажей, а также деятельности всех служб аэропортов.

История свидетельствует, что развитие отечественной гражданской авиации всегда определялось техническим прогрессом в

|

|

|

| а) |

| а) |

| б) |

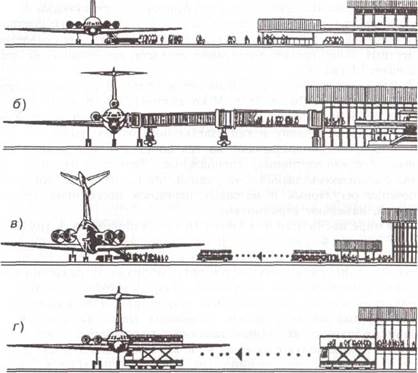

Рис. 24. Основные схемы посадки пассажиров в самолеты в аэропортах: a — пешеходное движение пассажиров и посадка с помощью самоходного трапа; б — посадка через стационарный трап; в — доставка пассажиров перронным автобусом и посадка с помощью самоходного трапа; г — доставка пассажиров к самолету в подвижном салоне

Рис. 24. Основные схемы посадки пассажиров в самолеты в аэропортах: a — пешеходное движение пассажиров и посадка с помощью самоходного трапа; б — посадка через стационарный трап; в — доставка пассажиров перронным автобусом и посадка с помощью самоходного трапа; г — доставка пассажиров к самолету в подвижном салоне

самолетостроении и уровнем подготовки летных кадров. Начиная с 50-х годов XX века, у нас был трижды обновлен парк гражданских самолетов. Самолеты Ан-2, Ли-2, Ил-12 и Ил-14 с поршневыми двигателями составили первое послевоенное поколение гражданских воздушных судов. В 60-х годах парк самолетов стал активно пополняться судами с турбинными двигателями. Это позволило значительно поднять скорость, пасса-жировместимость и дальность полетов судов. Ко_второму поко-

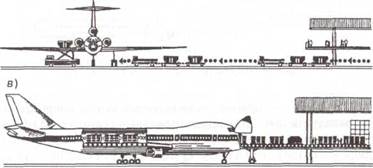

Рис. 25. Основные схемы доставки грузов к самолетам: а — доставка и загрузка штучных грузов; б — доставка контейнеров и их загрузка при помощи подъемной платформы; в — загрузка контейнеров в самолет из грузового склада

Рис. 25. Основные схемы доставки грузов к самолетам: а — доставка и загрузка штучных грузов; б — доставка контейнеров и их загрузка при помощи подъемной платформы; в — загрузка контейнеров в самолет из грузового склада

лению относят самолеты моделей Ан-24, Ил-18, АН-10. Флагманом отечественной гражданской авиации на протяжении 60-х годов стал самолет Ту-114. Дальнейший прогресс привел к созданию турбореактивных машин третьего поколения. Их скорость приблизилась к 'скорости звука. Модели лайнеров третьего поколения: Ту-104, Ту-134, Ту-154, Як-40, Як-42, Ил-62. Эскизы нескольких гражданских самолетов представлены на рис- 26.

Кроме пассажирских самолетов, строились и мощные грузовые воздушные лайнеры, предназначенные преимущественно для доставки ценных, в том числе скоропортящихся, грузов. В парке грузовых машин появились самолеты моделей Ан-26 (5,5 т), Ан-12 (12 т), Ан-22 или «Антей» (80 т), Ил-76 (40 т).

Самым большим парком самолетов АН-124-100 («Руслан») обла

дает компания «Волга-Днепр» (Ульяновск). Она является мировым

лидером по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов воз

душным транспортом..

Рис. 26. Российские гражданские самолеты

В последнем десятилетии удалось создать, сертифицировать и ввести в эксплуатацию дальнемагистральный самолет Ил-96-300 с усовершенствованными двигателями ПС-90А. На службу поступил средний магистральный лайнер Ту-204, который стал основой семейства самолетов различной вместимости и дальности полетов.

Создан ближнемагистральный 100-местный самолет Ту-334. Он может летать с полной коммерческой нагрузкой на расстояние до 3 тыс.км и обладает высокой топливной экономичностью (23,4 г/пасс, км). Ту-334 должен заменить Ту-134 (серийное производство его прекращено в 1984 г.), а также устаревший Як-42. Производство Ту-334 уже развернуто на Киевском авиазаводе и будет также организовано на Таганрогском авиазаводе.

Сертифицирован новый турбовинтовой самолет Ил-114 для местных линий.

Наряду с развитием парка гражданских самолетов значительные капитальные средства были вложены в строительство аэропортов. Сегодня в стране функционируют 533 аэропортов. В их числе 83 имеют федеральное значение, а 69 носят статус международных.

В 90-х годах после распада СССР и развития кризиса в экономике страны резко (почти втрое) сократились объемы воздушных перевозок. Государственная авиакомпания «Аэрофлот» распалась на почти 100 мелких компаний. Абсолютное большинство их оказались слабыми в финансово-экономическом отношении, не способными обновлять свои основные фонды.

В гражданской авиации России сейчас более 6,5 тыс. воздушных судов. Из них магистральных — 23%, грузовых — 10%, для обслуживания местных воздушных линий — 35% и вертоле-

тов — 32%. Авиакомпании ежегодно списывают сотни судов с истекшими сроками службы, а из-за дефицита инвестиций приобретают единицы. Лизинг (аренда) — единственный путь обновления отечественного парка воздушных судов.

По прогнозу, отечественные авиакомпании до 2015 г. должны приобрести 1400 новых самолетов и 1150 вертолетов. Параллельно предстоит обновить инфраструктуру технического обслуживания и ремонта гражданской авиатехники.

Подготовлена Федеральная целевая программа «Развитие Гражданской авиационной техники России на 2001-2015 гг.». На первом этапе реализации этой программы (2001-2005 гг.) должны быть завершены работы по созданию: дальнемагистрального самолета Ил-96М (его сертификация намечена на 2002 г.); средне-магистрального Ту-234, который является новой версией самолета Ту-204 (сертификация намечена на 2003 г.); регионального самолета Ту-324 с салоном на 52 места (сертификация в 2003 г.).

Приведем летно-технические характеристики лишь одного самолета Ил-96М. Этот аэробус, взлетный вес которого 270 т, способен одновременно перевезти 386 пассажиров на расстояние 12-13 тыс. км.

В ближайшее пятилетие должны быть также построены: новый сельскохозяйственный самолет М-500; грузовой Ту-330, способный перевезти 35 т груза на расстояние 5600 км; вертолет Ми-38 грузоподъемностью 6 т.

На втором этапе реализации программы (2006-2015 гг.) предстоит создание дальних и среднемагистральных лайнеров нового поколения с высокоэкономичными двигателями.

Основные линии воздушных перевозок ^ ■ f'■'*""'''

Протяженность воздушных линий отечественной гражданской авиации составляет около 600 тыс. км, в том числе более 200 тыс. км приходится на линии международных воздушных сообщений. Москва соединена авиалиниями со всеми столицами стран ближнего зарубежья, центрами республик, краев, областей. Прямое воздушное сообщение имеется с 87 зарубежными странами.

Пассажиропотоки воздушного сообщения формируются под влиянием целого ряда факторов. Наиболее значимые из них: чис-ленность и подвижность" населения, близость аэропортов, ус-

ловия перевозок, тарифы, регулярность, комфорт, частота рей-сов7~удоо"ство расписаний полетов.

Ведущее место в формировании пассажиропотоков принадлежит Московскому авиаузлу, на долю которого приходится 10% всех отправок пассажиров самолетами. Из Москвы рейсы совершаются в 200 городов страны.

Значительный пассажиропоток характерен для восточного направления, связывающего Москву и большие города Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Мощные пассажиропотоки воздушного транспорта формируются в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Сочи, Минеральных водах, Красноярске, Хабаровске, Иркутске, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани.

Показатели работы

На воздушном транспорте существуют следующие основные показатели работы: объем перевозок, пассажирооборот и грузооборот, коммерческая загрузка самолета, средняя дальность полетов пассажиров, производительность воздушного судна и др.

Под коммерческой загрузкой самолета (вертолета) понимают частное от деления выполненных им приведенных тонно-километров нетто на налет самолета в километрах.

Производительность воздушного судна определяют как отношение выполненных им приведенных тонно-километров нетто на налет судна в часах.

Среднюю дальность полетов пассажиров рассчитывают путем деления выполненных пассажиро-километров на количество отправленных пассажиров.

Сравнительные данные работы воздушного транспорта России в 1990, 1995 и 1999 гг. представлены в табл. 11.

Таблица 11 Сравнительные данные работы воздушного транспорта России

| Показатель | Годы | ||

| Объем пассажирских перевозок, млн. чел. | 22,9 | ||

| Пассажирооборот, млрд. пасс. км. | 159,5 | 71,7 | 54,2 |

| Объем перевозок грузов, млн. т | 2,5 | U | 0,8 |

| Грузооборот, млрд. т-км. | 2,6 | 2,1 | 2,7 |

| Средняя дальность перевозки, км: пассажиров грузов | 1752 1040 | 2240 1909 | 2366 3375 |

Контрольные копросы к разделу 3.5 главы 3

1. Что составляет техническую основу воздушного транспорта^--,

2. Как классифицируют самолеты по дальности их полетов и

весу?

3. На основании какого документа организовано взаимодействие

всех подразделений и служб аэропортов?

4. Назовите этапы развития отечественной гражданской авиации

во второй половине XX века.

5. Что предусмотрено в Федеральной целевой программе «Разви

тие гражданской авиационной техники России на 2001—2015 гг.»

6. Назовите основные линии воздушных перевозок в России.

7. Назовите главные показатели работы воздушного транспорта.

2015-04-30

2015-04-30 7147

7147