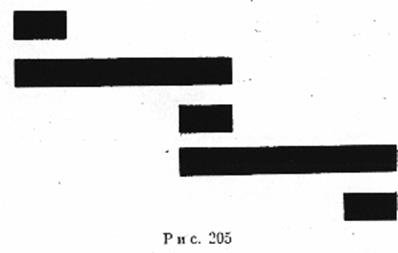

Если после некоторого периода неподвижности объект неожиданно срывается с места, то он воспринимается так, как будто сам порождает свою собственную движущую силу. Этот эффект заметно усиливается, если переход от состояния 'неподвижности к состоянию движения происходит не во всем объекте одновременно, а сначала начинает движение одна часть объекта, а затем оно охватывает остальные. В этом случае как причина, так и следствие находятся в одном и том же объекте. Мишотт использовал горизонтальную пластину со сторонами в отношении 2:1, которая находилась в левом углу зрительного поля. Пластина начинала удлиняться вправо,, пока она не достигала четырехкратного увеличения исходной длины. Когда правый край останавливался, начиналось подтягивание левого конца, пока пластина не приобретала свою первоначальную длину. Теперь левый край останавливался, и весь процесс начинался сначала. Это повторялось три или четыре раза, в результате чего пластина целиком перемещалась в правую половину зрительного поля. Рис. 205 показывает основные стадии двух полных периодов.

|

|

|

Эффект, возникающий в этом эксперименте, очень сильный. Испытуемые, как правило, восклицают: «Это гусеница! Ода движется сама!» Примечательна внутренняя эластичность, проявленная пластиной. В изменении, вызываемом перемещением ее концов, она участвует вся целиком. Между неподвижными и движущимися частями не существует резких различий. Пластина начинает увеличиваться с одной стороны, и расширение постепенно включает все большую и большую ее часть. То же самое происходит и в процессе сжатия. Внутренняя эластичность рождает разительные качества органической жизни.

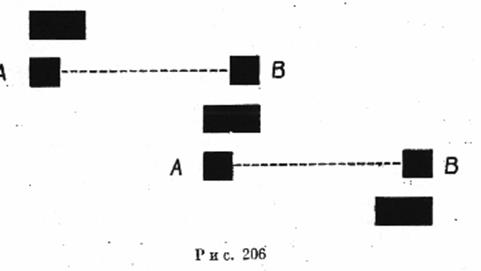

Совершенно другой эффект получается в результате следующего изменения эксперимента (рис. 206). Эксперимент начинается, как и раньше. Прямоугольник,

стороны которого находятся в отношении 2: 1, расположен на левой стороне зрительного поля. Но, вместо того чтобы удлиняться, прямоугольник раскалывается на два квадрата: левый остается неподвижным, а правый движется

вперед. В остальном эксперимент аналогичен описанному выше эксперименту с гусеницей (рис. 205). Теперь видно, как квадрат А движет-

ся за квадратом В и толкает его вперед. Оба квадрата твердые, и весь процесс выглядит как механическое столкновение, а не как органическое движение.

В результате этих экспериментов возникает вопрос: имеются ли точные

перцептивпые критерии для отличия органического и неор-

ганического поведения? На первый взгляд мы можем предположить, что такое отличие будет зависеть от того, напоминает ли наблюдаемое движение нам больше машины или животных. Однако такое объяснение упустило бы из виду наиболее важную сторону данного явления.

|

|

|

Хорошо известно, что различие неорганических и органических предметов —

явление довольно позднего периода развития человечества. На ранних стадиях общества первобытные люди, так же как и дети, поведение которых определялось

тем, что они видят, в принципе не отличают мертвых вещей от живых объектов. Так, например, некоторые первобытные люди полагают, что камни бывают либо

мужского, либо женского рода, имеют потомство и растут. Они

живут вечно, в то время как животные и люди умирают. При восприятии природы не предполагается, что человек будет наблюдать совершенно разные вещи. Скорее, оно указывает на разные степени одухотворенности. Весенняя вода в ручье кажется более живой,

чем цветок.

В своих беседах с детьми Пиаже изучал критерии того, что дети считают живым и обладающим сознанием. В младшем возрасте вое, что «обладает

активностью», рассматривается как живое и сознательное независимо от того, движется оно или нет. На следующей ступени различие живого и неживого сводится к факту движения: велосипед обладает сознанием, обеденный стол — нет.

На третьей ступени дети основывают свои различия на том, движется ли объект сам или приводится в движение извне. Дети старшего возраста считают живыми и обладающими сознанием только животных, хотя к живым созданиям они порой

относят и растения.

Современные научные определения одушевленного и неодушевленного, мыслящего и немыслящего не принимают во внимание момент стихийности в

восприятии. Подобный подход не пригоден и для художников. Режиссеру фильма гроза может показаться более живой, чем пассажиру трамвая. Танец не является средством передачи чувств или намерений личности танцора. Когда мы видим

волнение или спокойствие, бегство или преследование, мы наблюдаем за действием сия, восприятие которых не требует осознания внешнего физического вида и умственных способностей.

То, что нам приходится учитывать, — это степень сложности наблюдаемого

действия. Если мы попытаемся приблизительно обозначить несколько постоянных критериев, то обнаружим следующее. В полном соответствии с мнением детей я прежде всего привожу различие между движущимися и неподвижными объектами. На втором месте стоит эластичное движение, которое включает внутреннее изменение. Оно находится на более высокой ступени сложности, чем простое перемещение твердых объектов или частей объектов. Объект, мобилизующий свои собственные силы и определяющий свой собственный курс, находится на еще более высокой ступени, чем объект, который приводится в движение какой-то внешней по отношению к нему силой, то есть толкается, тянется, привлекается другим объектом. На следующей ступени сложности можно выделить среди

«активных» объектов определенное различие между теми, которые движутся просто в силу внутреннего импульса, и теми, на проведение которых оказывает воздействие существование внешних импульсов. В этой последней группе имеются

объекты, обладающие поведением низшего уровня и требующие непосредственного контакта с внешним агентом. Например, объект В «срывается с места» только тогда, когда его коснулся объект А. На более высоком уровне объект

испытывает воздействие другого объекта на расстоянии: например, объект А

воспринимается как движущийся в направления к объекту В, либо объект В

удаляется при приближении объекта А.

Уровень четвертой группы не предполагает, чтобы объекты «обладали сознанием». Он означает только, что модели поведения воспринимаемых сил

являются более сложными, когда они включают взаимную связь между объектом и окружающей его средой. Такая связь может возникнуть, даже когда имеются чисто

|

|

|

физические силы, как, например, работа с фотоэлектрическими механизмами, в го

время как примитивная «слепота» нижнего уровня может быть об-

нарушена у одностороннего мечтателя, который не обращает внимания на то, что творится кругом.

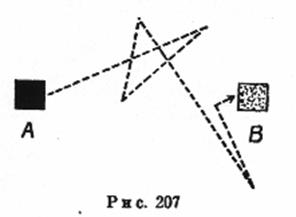

Сложность траектории пути объекта будет указывать также на сложность (модели движущихся сил. Например, сравните различие между квадратом А, движущимся к квадрату В по прямой линии и на постоянной скорости, со

следующими вариантами. Квадрат А замедляет свое движение при приближении к квадрату В и вдруг «бросается» на него, резко увеличив скорость. Или квадрат А замедляет движение, останавливается, движется опять, останавливается снова и

вдруг поворачивается кругом и быстро исчезает. Или квадрат А начинает двигаться в «ошибочном» направлении, медленно передвигается по извилистой траектории, указанной на рис. 207, и после последнего поворота очень быстро присоединяется

к квадрату В. Вероятно, эти наглядные примеры движения создают впечатление

подкрадывания, колебания, побега, поиска. Их динамика более сложная, чем простого прямолинейного движения на постоянной скорости, так как мы наблюдаем результат взаимодействия силы и ее антагониста, противоположных сил, сменяющихся в различные моменты времени, изменение курса из-за того, что обнаружено или не обнаружено на данном месте, и т. д.

Эти экспрессивные качества проявляются не только в движении зрительно воспринимаемых объектов, но также в опосредствованно наблюдаемых

передвижениях кинокамеры. Пока эти движения относительно просты (например,

когда камера движется вперед и назад по прямой линии и на постоянной скорости или когда она

вращается на штативе для вертикальных я горизонтальных панорамных съемок), они выглядят как совершенно нейтральные перемещения. Внимание зрителя сконцентрировано на новых аспектах, раскрываемых движением камеры в фотографируемой среде. Но траектория камеры может описывать кривые высшего порядка. Ее движения могут оказаться совершенно неправильными, особенно когда они осуществляются вручную. Ее скорость может меняться. Она может искать, колебаться, исследовать, обращать внезапно свое внимание к какому-нибудь объекту или событию, бросаться на свою «добычу». Такое сложное движение не является нейтральным. Оно описывает невидимое свое «я», которое приобретает активную роль действующего лица в сюжете. Стремления и реакции этого дейст- вующего лица выражаются с помощью модели сил, которые проявляются через моторное поведение кинокамеры.

|

|

|

На еще более сложном уровне мы можем наблюдать эффект «обратного»

воздействия того, что случилось раньше, на то, что случается потом. Например, в то время как квадрат А приближается, квадрат В неожиданно движется к квадрату А и толкает его назад. Квадрат А снова приближается, но, когда квадрат В начинает новую «атаку», квадрат А «вовремя» отступает. Для своих экспериментальных целей Фритц Хайдер и Марианна Зиммель поставили коротенький фильм, в котором главными действующими героями были большой треугольник, треугольник поменьше и круг. Было обнаружено, что зрители стихийно придают геометрическим фигурам, основываясь на их движениях, «человеческие» качества.

Например, 97 процентов зрителей описали большой треугольник как «агрессивный,

воинственный, воюющий, драчливый, сварливый, беспокойный, нечестный, сердитый, имеющий плохой характер, темпераментный, обижающийся,

задиристый, злодейский, пользующийся преимуществом своего размера, дразнящий маленьких, господствующий, властолюбивый, собственнический».

Удивительно сильная выразительность геометрических фигур в движении была продемонстрирована в более отработанных «абстрактных» фильмах Оскара Фишингера, Нормана Мак-Ларена, Уолта Диснея и других.

Рассмотренные положения в полной мере относятся также и к неподвижным формам. Некоторые художники, например кубисты, придали человеческой фигуре простоту неорганической формы, в то время как Ван Гог изображал деревья и даже

горы и облака посредством эластичных кривых, что очеловечивало эти объекты. В творчестве Генри Мура мы находим целую шкалу сложностей: от строгих кубов до тонко изогнутых кривых высшего порядка.

2015-05-05

2015-05-05 207

207