Понятие «природно-культурный каркас» предлагается для обозначения ключевых структур территории, где природные и культурные компоненты находятся в сложной взаимосвязи и взаимообусловленности и предопределяют характер и направленность геоэкологического и одновременно социокультурного развития, а также особенности формирования культурного ландшафта, образуемого в результате такого развития. Для сохранения ландшафтов, представляющих ценность в качестве наследия, необходимо знание закономерностей их формирования и установление возможностей управления ими. Выделение природно-культурного каркаса территории - один из перспективных методов, способствующих решению этой задачи.

Предваряя изложение концепции природно-культурного каркаса, отметим, что она не исключает целесообразности и актуальности исследования собственно природного и собственно культурного каркасов, причём их изучение позволяет понять степень зависимости или независимости социокультурных процессов и взаимодействий от природных факторов. Помимо физико-географических детерминант, территориальные социокультурные системы развиваются под воздействием множества обстоятельств — исторических, экономических, этнических и др. Природный и культурный каркасы никогда полностью не совпадают, так как у них нет полного функционального совмещения, но они в значительной степени могут совмещаться пространственно. Культурный каркас всегда будет ориентирован на природный и будет его видоизменять. При адаптивном характере изменений будут формироваться исторически устойчивые природно-культурные системы — культурные ландшафты.

|

|

|

Идея культурного каркаса используется в работах Ю. А. Веденина, который употребляет понятие «территориальный каркас культурного ландшафта». Основные структуры такого каркаса — центры инновационной культуры, очаги традиционной культуры, пути коммуникации, зоны диффузии отдельных элементов культуры от очагов и центров. Центры инновационной культуры — источники новых идей, технологий, разработок, определяющих развитие и изменение ландшафта. Они отличаются определённой иерархией, в первую очередь

Культурный ландшафт как объект наследия

это — столичные города. На определённых этапах своего развития к таким центрам относились и монастыри, помещичьи усадьбы, уездные города. С течением времени инновационные центры могут становиться очагами традиций: это хорошо прослеживается на примере монастырей. В качестве очагов традиций сегодня можно рассматривать и небольшие островки сельской жизни, музейные комплексы, сформировавшиеся на базе дворянских усадеб или традиционных художественных промыслов. Все вместе они формируют интеллектуально-культурный потенциал ландшафта. Коммуникационные линии пронизывают ткань культурного ландшафта, питают его интеллектуально-культурной энергией, обеспечивают связь между культурными центрами и перемещение вещества, энергии и информации. Зоны диффузии важны как пространство взаимодействия культур, в частности, взаимодействия их традиционных и новационных элементов (Веденин, 1997).

|

|

|

Взаимодействие природных и социокультурных территориальных систем ещё не очевидный аргумент формирования природно-культурного каркаса. Существуют иные точки зрения. Социокультурные системы относятся к антропогенным образованиям, основные звенья которых некоторые исследователи рассматривают в качестве антиподов природных каркасов и оговаривают недопустимость их пространственных и функциональных совмещений. Если же такие совмещения возникают, то это должно приводить к деградации природного каркаса и ухудшению экологической обстановки. Так, наиболее яркий идеолог природного каркаса П. Каваляускас (1995, 1996), представляя схему природного каркаса Литвы, оговаривает также наличие градостроительного каркаса и подчеркивает его антагонистичность природному каркасу. Структуры природного каркаса в такой концепции должны быть защищены от градостроительного и индустриального воздействия; допустимы только сельскохозяйственная (50% сельскохозяйственных земель Литвы выполняют каркасные функции) и лесо-хозяйственная деятельность. Антагонизм природного и антропогенного начал наиболее лаконично выражает идея поляризованного ландшафта Б.Б. Родомана (1974), работы которого оказали большое воздействие на многих экологов, географов и проектировщиков, в том числе и на П. Каваляускаса, что выражается в экоцентризме разработанной последним теории природного каркаса.

Действительно, во многих случаях приходится наблюдать конфликт ценностей и функций при совмещении ключевых структур геосистем, с одной стороны, и хозяйственно-расселенческих систем — с другой, а также при замене естественного биоценоза антропогенными комплексами (что, с точки зрения экологической этики, может быть интерпретировано как оккупация чужой территории). Наибольшая острота конфликта наблюдается тогда, когда антропогенное действие основано на одной единственной (как правило потребительской) мотивации и исходит от узкого круга малокомпетентных, но дееспособных и заинтересованных лиц. Не учитываются свойства и качества нарушаемого ландшафта. Не учитываются допустимые пределы воздействия. Не осуществляется компенсация нарушений планировочными и техническими средствами. Однако есть и другие примеры, когда воздействие на ландшафт осуществляется с учётом его возможностей и с сохранением его основных достоинств, когда новые свойства и качества, важные для социума, обогащают исходный ландшафт.

Методология изучения культурных ландшафтов

Обратим также внимание на амбивалентность многих антропогенных структур. Они одновременно и очаги созидания новых ценных качеств окружающей среды и ландшафта, и источники разрушения ценных природных объектов, комплексов, структур. Концепция культурного ландшафта как наследия предполагает ориентацию исследователя на поиск конструктивных примеров взаимодействия природы и социокультурной среды и выявление основных закономерностей, определяющих это взаимодействие. Предлагается принципиально иной подход к формированию территориального каркаса, основанный на взаимодействии, а не противодействии природного и антропогенного начал в формировании ландшафтного покрова Земли.

|

|

|

Исследования, проведённые в ряде российских регионов, показывают, что наиболее ценные историко-культурные объекты и культурные центры в своём распределении взаимосвязаны с природным каркасом и преобразуют его в природно-культурный каркас. Между такими центрами возникают связи, дополняющие или развивающие коммуникативные функции природного каркаса. Это не простая сумма природных и культурных факторов, а действующая полифункциональная система, активно влияющая на характер развития и пространственную организацию всех территориальных подсистем — хозяйственных, расселенческих, инженерно-технических.

Тяготение культурных центров и объектов к узловым структурам природного каркаса в каждом конкретном случае имеет своё рациональное объяснение. Однако рациональные основания можно найти и вне узловых структур, и вне природного каркаса вообще. Видимо, существует некий синергизм между природными процессами и социокультурными явлениями. В этой связи отметим одну интересную деталь. Так, в сакральной географии выделяется ряд топографических объектов, наделяемых особым сакральным статусом, то есть существует культурная интерпретация определённых местоположений, таких, как перекрёсток, мост, река, вода, яма, остров (Теребихин, 1993). Можно заметить, что перечисленные топографические объекты, значимые для культурных интерпретаций, соотносятся с определёнными элементами природного каркаса.

Узловые структуры природного каркаса представляют исключительный интерес, так как освоение природного ландшафта культурой начинается именно с таких ключевых местоположений. Большинство культурных центров, что особенно важно, тяготеет к узлам природного каркаса, а связующая культурные центры дорожная сеть, как правило, сопровождает линейные формы природного каркаса. К культурным центрам могут быть отнесены исторические поселения, духовные центры, музейные комплексы, исторические промыслы и производства и т. д. Природный заповедник, национальный парк, музей-заповедник также можно рассматривать как научные, просветительские и культурные центры. Характер освоения местности, включения её в культурное пространство будет зависеть от типа узла — оттого, какими именно структурами природного каркаса он образован.

|

|

|

Так, при пересечении гидроморфных осей каркаса (речных долин, древних ложбин стока, озёрных систем) возникают поселения, хозяйственные и торговые центры — например, г. Кунгур (см. раздел 3.2), возникший в Предуралье в месте слияния четырёх рек. На таких участках все обменные географические

Культурный ландшафт как объект наследия

процессы и геоэнергетическая активность усиливаются. Место слияния четырёх рек — это не просто усиление водного потока, но ещё и интенсивный воздухообмен по долинам, биогенный обмен, миграции, смещение флористических и фаунистических границ. На всех уровнях происходит интенсивное поступление и перераспределение вещества и энергии. Аналогом в социокультурных системах могут служить торговые и транспортные центры, каковым и был Кунгур. Социокультурные аналоги гидроморфных осей — пути сообщения. В ряде случаев сами гидроморфные оси (крупные реки и озёрные системы) служат путями сообщения и осями расселения, то есть это одновременно и планировочные оси, имеющие не только геоэкологическое, но и социокультурное значение.

Высотные доминанты рельефа и острова (энергетические «окна» геосистем) предпочитаемы духовными религиозными центрами, в частности, монастырями. Что касается высот, то важны не только их абсолютные значения, но и амплитуды, то есть перепады высот между вершиной и подножием. Так, гора Голгофа — семантический центр острова Анзер на Соловках, где находится Голгофо-Распятский скит,— среди подобных ей высот выделяется именно по этому параметру и по размещению на основной оси природного каркаса (см. раздел 2.3). Гора Белая с Белогорским монастырём в Пермской области — не просто одна из самых высоких гипсометрических отметок; она выделяется и своей формой (единственное купольное поднятие в ближайших окрестностях) и амплитудами высот (см. раздел 3.2). Любой культурный центр приобретает свою специализацию не только вследствие географического удобства и ресурсных возможностей, но и в силу соответствия характера социокультурной деятельности геоэнергетической нише в ландшафте: тогда легче адаптироваться, не нужно «бороться» с природой, в этом случае обеспечено «мягкое» вхождение в геосистему. Геоэнергетические «окна» — автоморфные структуры природного каркаса — наиболее соответствуют задачам духовного сосредоточения.

На контактных осях природного каркаса, на пересечениях различных природных границ и иных контактных зон «сидят» преимущественно особо охраняемые территории, поскольку это зоны повышенного разнообразия — биотического, ландшафтного, культурного. Здесь формируются центры природоохранной, научно-исследовательской и просветительской деятельности. Месторождения ценных минералов и минеральные источники, с которыми связаны добывающие и бальнеологическая отрасли и соответствующие очаги деятельности, также тяготеют к подобным местоположениям. Если же узловая структура природного каркаса дополнена важной планировочной осью (исторические пути сообщения) — можно наблюдать локализацию исторических поселений и связанных с ними историко-культурных и природно-культурных памятников. Таким образом, в однотипных узловых структурах характер культурного освоения может быть различным — от образования поселений (потребление предоставляемых ландшафтом возможностей) до учреждения заповедников (консервация природных черт, свойств, процессов, то есть информационного потенциала территорий, в целях защиты от энтропии).

Хозяйственная деятельность, в свою очередь, может влиять на формирование структур природного каркаса. Особенно наглядно это прослеживается на морфологически выраженных по характеру растительности линейных структурах,

Методология изучения культурных ландшафтов

которые могут образоваться в процессе сельскохозяйственной или лесохозяйственной деятельности (ландшафтный переход между преимущественно лесными и пахотными массивами или границы между вторичными мелколиственными и коренными лесами и т. д.). Такие структуры каркаса наиболее отчётливо прослеживаются на умеренно освоенных территориях, поскольку хозяйственная активность сначала фиксирует и подчёркивает природную границу или природную форму ландшафта (например, влажный лог или лесной участок среди распаханных полей), а уже потом, при интенсивном и экологически агрессивном воздействии, нивелирует её, создавая монотипный антропогенный ландшафт. Тогда начинают действовать не культурно-экологические императивы, а чисто производственная целесообразность и экономическая рентабельность. Социум, состоящий из различных социокультурных общностей, осваивает ландшафт, оказывает влияние на ландшафтообразующие процессы и преобразует природный каркас в природно-культурный, то есть дополняет его новыми фрагментами, усиливает или ослабляет интенсивность обменных процессов в геосистемах, создаёт собственные пути сообщения и коммуникации. Выявление природно-культурного каркаса позволяет предусмотреть неизбежные конфликты между природными и социокультурными компонентами территориальных природно-хозяйственных систем и предложить пути их разрешения. Чтобы не входить в противоречие с естественной эволюцией и динамикой природной системы, тип социокультурной деятельности должен быть адаптирован к особенностям вещественно-энергетического обмена и к ритмике геосистемы. Если освоение территории той или иной культурой не учитывает природных закономерностей — потребуются значительные и неадекватные затраты на формирование и поддержание культурного ландшафта, если же оно их учитывает и использует — ландшафт сохранит свои основные исходные качества и устойчивость. Культурные ландшафты, подлежащие особой охране как объекты природно-культурного наследия, непосредственно связаны со строением и эволюцией природных каркасов.

Методология выявления природных и природно-культурных каркасов в связи с задачами

создания особо охраняемых территорий

Знание строения природного и взаимосвязанного с ним природно-культурного каркаса способствует обоснованию развития систем особо охраняемых территорий. Не только природный, но также и природно-культурный каркас, будучи системным целым, должен являться гарантом экологической устойчивости и экологического благополучия в регионе, эдификатором основных экологических характеристик окружающей среды (в том числе — информационных, например биоразнообразия или культурного разнообразия). Это более широкое в сравнении с системой особо охраняемых территорий понятие. Можно сказать, что это идеальная модель системы особо охраняемых территорий, к которой необходимо стремиться, но которая едва ли когда-нибудь будет реализована. Природные (экологические) каркасы существуют и функционируют вне зависимости от того, что мы о них думаем. Системы охраняемых территорий —

Культурный ландшафт как объект наследия

результат человеческих усилий. Их создание аргументируется не только особой ценностью природного/историко-культурного комплекса или его компонентов, но и угрозой их утраты, планировочной ситуацией, правовыми возможностями, политическими предпочтениями. Каркасные концепции служат методическим приёмом выявления экологического потенциала, а концепции охраняемых территорий — стратегией действия. Тем не менее, зарубежные «экологические сети» наиболее близки к отечественным системам охраняемых природных территорий, их «ядра», или «ключевые районы» определяются как находящиеся под охраной особо ценные природные участки, а прочие составляющие — «коридоры», «буферные зоны», «восстанавливаемые районы» — рассматриваются в связи со специально устанавливаемыми для них режимами природопользования.

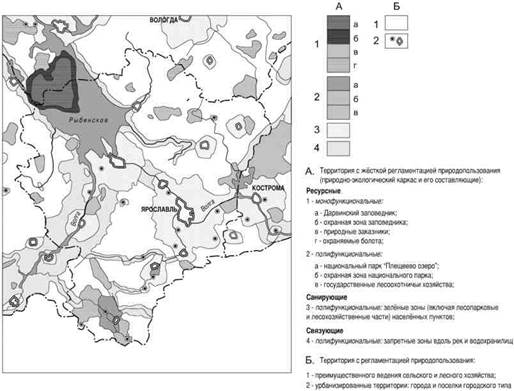

Существующие сети охраняемых территорий и перспективные планы их развития, являясь формализованным нормативно-правовым воплощением идеи природного или природно-культурного каркаса, могут, в свою очередь, служить в качестве первичной информации для его выявления (это индикаторы наличия тех или иных структур природного/природно-культурного каркаса). Этот метод достаточно удобен и часто используется, так как основан на анализе той информации, которая уже представлена специалистами и признана, хотя бы частично, органами управления. В ряду охраняемых территорий следует рассматривать не только особо охраняемые природные (они, как правило, соответствуют узловым структурам каркаса), но и ценные природно-культурные комплексы, а также различные охранные и защитные зоны, которые нередко выполняют роль связующих звеньев (экологические коридоры, экологические мосты). Информация об имеющихся формах территориальной охраны позволяет получить картографическую основу, которая может быть дополнена и развита на основании анализа выраженности экологических функций территории либо анализа экологической значимости слагающих территорию геоструктур. В результате создаётся картографическая модель реально действующего экологического или природно-культурного каркаса, сопровождаемая соответствующими охранными режимами. Этот метод можно рассматривать как своеобразную методическую инверсию. С одной стороны, каркас выявляется в целях создания охраняемых территорий и служит методическим средством их обоснования, а с другой стороны, существующая сеть охраняемых территорий используется для выявления каркаса, поскольку состоит из отдельных фрагментов каркаса. Примерно по такому принципу были созданы модели экологических (природно-экологических) каркасов Ярославской области (в составе природоохранного раздела к «Схеме районной планировки Ярославской области», ЦНИИП градостроительства, 1986 г.), Верхневолжья (фрагмент этого каркаса показан на рисунке), российско-финского приграничного региона (Финско-российские леса. Концепция устойчивого развития. М., 1994). Автором этих моделей является Ю. С. Захаров. Оригинальные модели были созданы для прибалтийских республик Павеласом Каваляускасом и Гедеминасом Павликявичусом (в составе республиканских «Комплексных схем охраны природы», 1980-е годы). Метод хорошо оправдывает себя на макротерриториальном и мезотерриториальном (то есть на межрегиональном и региональном) уровнях

| Методология изучения культурных ландшафтов |

| Фрагмент природного каркаса Ярославского Поволжья (Ю. Захаров) |

и при наличии относительно развитой сети действующих и проектируемых охраняемых территорий. Получаемый в результате экологический каркас уже содержит в себе рекомендуемые режимные ограничения, поэтому его в ряде случаев (и это правильно) называют природоохранным каркасом. Такой каркас отражает формально зафиксированную систему ценностей, находящихся под охраной или претендующих быть поставленными на охрану. Его рисунок, как правило, имеет чёткие контуры, поскольку режимная территория может быть достаточно точно оконтурена.

На микротерриториальном (районном или более локальном) уровне, а также при единичности участков, находящихся под особой охраной, их отсутствии или неадекватности их сети реально наблюдаемой природной или культурной ценности территории, приходится обращаться к детальному изучению географического строения территории и её социокультурных параметров (так как «подсказка» из схем или планов развития особо охраняемых территорий отсутствует) и по различным прямым и косвенным признакам выявлять формально не обозначенный экологический или природно-культурный каркас. В результате метод оптимизации, дополнения и развития исходной сети или системы охраняемых территорий сменяется методом выявления наиболее значимых в экологическом отношении участков и геоструктур. Такое исследование может осуществляться на основании анализа экологических и социокультурных функций территории. Освоение первого метода (с «подсказкой» — где искать)

| Культурный ландшафт как объект наследия |

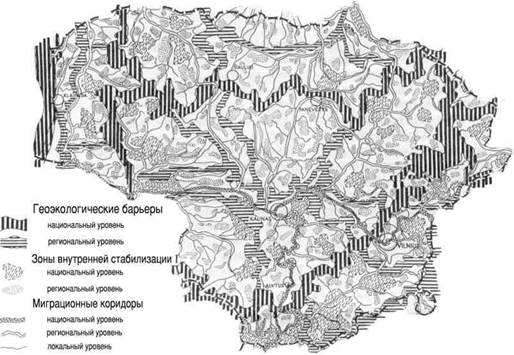

| Природно-экологический каркас Литвы (по П. Каваляускасу) |

позволяет понять принцип действия второго (нахождение по заданным критериям). Примером применения последнего являются модели природно-экологических каркасов горных территорий — Таджикистана (в «Комплексной схеме охраны природы Таджикистана», ЦНИИП градостроительства, 1985 г.) и Кабардино-Балкарии (в «Комплексной схеме охраны природы Кабардино-Балкарии», ЦНИИП градостроительства, 1992 г.), также выполненные Ю. С. Захаровым. Контуры элементов, составляющих каркас такого рода, не всегда легко установить, однако он служит стратегической основой формирования систем охраняемых территорий.

В качестве наиболее показательного примера назовем природный каркас Литвы. Его схема выполнена П. Каваляускасом в 1990-х годах на основе анализа геосистемного строения территории, особенностей обменных процессов и с учётом гравитационных характеристик местности. Выделяются три типа геоструктур и соответствующих им функциональных элементов природного каркаса: 1) входы в геосистему, или природные «окна» — высшие гипсометрические (гравитационные) уровни геосистем, выполняющие роль геоэкологических барьеров, обеспечивающих дифференциацию геосистем и компенсирующих расходы вещества и энергии (истоки рек, водоразделы, болотные и озёрные системы на водоразделах, места накопления подземного стока, карстовые и литоральные зоны); 2) каналы водного стока и пути миграций, или природные коридоры — наиболее низкие гравитационные уровни геосистем, выполняющие обменные функции в геодинамическом и биоинформационном отношениях (речные русла и долины, овражно-балочная сеть); 3) стабилизаторы

Методология изучения культурных ландшафтов

геосистем, или буферные зоны — участки среднего гравитационного уровня, которые регулируют водный сток и другие природные процессы и поддерживают природное разнообразие в пределах разделяемых барьерами геосистем (луга, леса, болота и др.). Предполагается, что каждый участок природного каркаса должен иметь свой охранный режим — от режима природного заповедника до регулируемых сельскохозяйственного, лесохозяйственного и рекреационного видов пользования. Во всех случаях исключаются урбанизация и индустриальное развитие. Самым замечательным результатом является то, что природный каркас Литвы получил легитимный статус в начале 1990-х годов, его наличие зафиксировано природоохранным законодательством, что позволяет реализовать на практике вышеизложенную теоретическую конструкцию (Kavaliauskas, 1995).

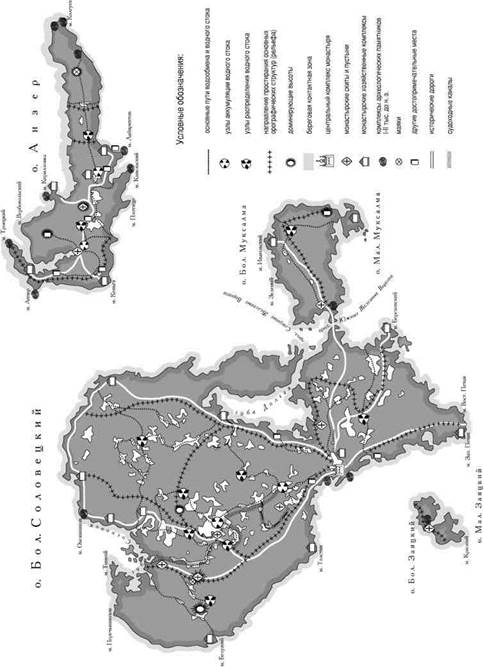

К той же группе выявляемых по заданным критериям каркасов следует отнести природно-культурные каркасы, модели которых были выполнены для группы административных районов Пермской области в составе «Основных положений концепции организации исторической территории «Кунгурский край» Российским НИИ культурного и природного наследия, 1996 г. (см. раздел 3.2), а также для Соловецкого архипелага в составе исследовательских работ Института Наследия по изучению культурного и природного наследия архипелага, 1994–98 гг. (рис. на с. 102). Основные структуры природно-культурного каркаса на Соловках, то есть наиболее значимые компоненты геосистем, это:

1) системы озёр, нередко соответствующие линиям тектонических разломов, соединённые древними ледниковыми ложбинами стока и системами каналов, либо разъединённые дамбами — гидроморфная составляющая;

2) наиболее высокие ледниковые холмы, группы холмов и гряды — автоморфная составляющая, с нею связаны многие сакральные центры;

3) чётко выраженные в рельефе высотные ступени, соответствующие линиям тектонических разломов либо зонам контакта морского и ледникового рельефа — линейные экотоны, с которыми обычно связаны пути сообщения;

4) псевдозональные границы между лесными и квазитундровыми сообществами — природные экотоны — зона повышенного биоразнообразия и размещения известных неолитических стоянок;

5) контактная зона суши и моря — маргинальная составляющая, где наблюдаются локальные сезонные скопления редких видов биоты и концентрируются археологические памятники прошлых тысячелетий.

Зоны взаимного наложения или сближения составляющих природно-культурного каркаса образуют его узловые структуры, отличающиеся особыми ландшафтными характеристиками. Можно констатировать, что все скиты на архипелаге и центральный ансамбль монастыря, все крупные археологические комплексы, иные исторически достопримечательные места находятся на узловых структурах природного каркаса, а основные островные дороги сопровождают его линейные структуры. Связанная с этими объектами социокультурная деятельность преобразовала природный ландшафт в культурный, а природный каркас — в природно-культурный.

Бывают ситуации, когда природный (экологический) каркас или его звенья разрушены или сильно повреждены в результате непродуманной хозяйственной

Культурный ландшафт как объект наследия

|

Методология изучения культурных ландшафтов

деятельности. Тогда он воссоздается в картографической модели согласно логике строения подобных каркасов, и модель может использоваться для его последующей реставрации. Этот метод предполагает не столько выявление, сколько формирование каркаса с элементами выявления его сохранившихся следов, но не реально действующей структуры, как в двух предшествующих случаях. Примером такого каркаса может служить экологический каркас, предложенный автором для зоны влияния Елабужского автомобильного завода (в составе природоохранного раздела в ТЭО строительства Елабужского завода, ЦНИИП градостроительства, 1993). Территория в зоне влияния завода занята преимущественно сельскохозяйственными угодьями и селитебными землями. Естественные природные комплексы (сосновые боры, участки смешанных лесов, пойменные биоценозы) сохранились единичными изолятами в долине Камы, выполняют роль локальных рефугиумов, но не способны существенным образом влиять на экологическую обстановку в районе. Природно-экологический каркас для данной территории выделялся не только на основе этих ключевых (для сохранения биоразнообразия) местообитаний, но и по овражно-балочной сети, существующим водотокам и предлагаемым полезащитным лесополосам, соответствующим локальным водоразделам и уступам рельефа.

Три методологических подхода, обозначенных в этой главе, редко используются в чистом виде. В большинстве случаев какой-то из них является ведущим, а другие — вспомогательными. Однако как бы ни был построен или выявлен природный (экологический) или природно-культурный каркас, он служит планировочной аргументацией природоохранной политики, сохранения природного и культурного наследия, упорядочения развития расселенческих и хозяйственных систем.

Как было показано выше, природный каркас — базовое концептуальное и инструментальное понятие для выявления природно-культурного каркаса. Природно-культурный каркас — объективно существующая целостная система наиболее значимых природных и планировочных структур, определяющих характер и направленность геосистемного обмена и социокультурной деятельности. У каждой территории такие структуры наличествуют и определяют её особенности, функции, характер развития. Выявление природно-культурного каркаса — эффективный метод нахождения ключевых местоположений, образующих «ядра» системы особо ценных и охраняемых природных и историко-культурных территорий, а также метод режимной дифференциации территории, осуществляемой в процессе её культурно-ландшафтного районирования, основывающегося на закономерностях строения природно-культурного каркаса. Основные межландшафтные взаимосвязи и взаимодействия чётко прослеживаются, если выявить природно-культурный каркас территории, поэтому многие проблемы культурного ландшафта легче идентифицировать и разрешить, исходя из изложенной концепции. Концепция природно-культурного каркаса позволяет целенаправленно избрать стратегию территориального развития, обосновать приоритетность намечаемых мероприятий по сохранению природного и историко-культурного наследия, выделить зоны особого экологического и историко-культурного значения для установления в их границах

Культурный ландшафт как объект наследия

особого режима пользования. Конкретные примеры применения изложенной концепции для решения исследовательских и прикладных задач будут рассмотрены в следующих главах в связи с определением культурно-ландшафтных особенностей исторической монастырской территории острова Анзер Соловецкого архипелага, а также задачами культурно-ландшафтного районирования Кунгурского края Пермской области и территории Бородинского музея-заповедника Московской области.

Литература

Веденин Ю. А. Очерки по географии искусства. СПб., 1997. 224 с.

Владимиров В. В., Захаров Ю. С. Система охраняемых природных территорий в комплексе мероприятий по охране окружающей среды//Глобальные проблемы современности и комплексное землеведение. Л.: АН СССР, ГО СССР, 1988.

Захаров Ю. С. Природный каркас как основа взаимосвязи охраняемых территорий // Географические проблемы развития заповедного дела. Самарканд, 1986.

Каваляускас П. С. Системное проектирование сети особо охраняемых территорий // Геоэкологические подходы к проектированию природно-технических систем. М., 1985.

Кулешова М. Е., Захаров Ю. С., Максаковский Н. В. Разработка общей концепции выделения и формирования территорий особо ценного наследия // Ориентиры культурной политики. Вып. 6. М.: МК РФ, ГИВЦ, 1994. С. 32–70.

Кулешова М. Е. Особенности формирования природно-культурного каркаса о. Анзер (Соловецкий архипелаг) // Наследие и современность. Вып. 4. М.: Институт Наследия, 1996. С. 58–76.

Кулешова М. Е.Природно-культурный каркас и его роль в решении экологических проблем // Материальная база сферы культуры. Информкультура. Вып 1, М., 1999. С. 76–81.

Кулешова М. Е. Экологические каркасы // Охрана дикой природы, № 3 (14). 1999. С. 25–30.

Паневропейская стратегия сохранения биологического и ландшафтного разнообразия // Охрана живой природы. Вып. 2 (7). Н. Новгород, 1997. 78 с.

Реймерс Н. Ф., Штильмарк Ф. Р. Особо охраняемые природные территории. М.: «Мысль», 1978. 295 с.

Родоман Б. Б. Поляризация ландшафта как средство сохранения биосферы и рекреационных ресурсов // Ресурсы, среда, расселение. М., 1974. С. 150–162.

Соболев Н. А. Предложения к концепции охраны и использования природных территорий // Охрана дикой природы, № 3 (14). 1999. С. 20–24.

Теребихин Н. М. Сакральная география Русского Севера (религиозно-мифологическое пространство северорусской культуры). Архангельск: Изд-во Поморского международного педагогического университета им. М. В. Ломоносова, 1993. 223 с.

Экоинформатика. СПб., 1992.

Kavaliauskas P. Lithuania: the Nature Frame // Perspectives on Ecological Networks.— ECNC. Arnhem, 1996. P. 93–99.

Kavaliauskas Paulius. The Nature Frame: Lithuanian Experience // Landschap 12/3, 1995. P. 17–26.

Kouleshova Marina. Natural-cultural Skeleton as a Basis for Cultural Landscape Development // Shaping the Land. Vol. III: The Future of the Past. Papers from the Department of Geography, University of Trondheim, New Series A, No. 27. 1999. P. 676–691.

1.5 О звуковом маркировании

культурного ландшафта

и пространства этнокультуры

| Л |

Е. Д. Андреева

юбой культурный ландшафт формируется в процессе истории и несёт в себе её следы. В зависимости от географического положения, времени и социального контекста в нем доминируют те или иные культурные приоритеты, в некоторых случаях оказывающие влияние на весь ландшафт в целом (включая и природную часть), иногда же затрагивающие лишь отдельные культурные слои.

В зависимости от социальной значимости и замеченности сведения об этих приоритетах попадают в различного рода источники (научные, литературные, фольклорные, публицистические и пр.), которые в своей совокупности создают своеобразную «летопись» культурного ландшафта и надолго остаются в его информационном пространстве. Изученная и отрефлексированная «продукция» этих приоритетов имеет шанс быть приобщенной к материальному или духовному культурному наследию разных уровней, суть которого и составляет основу историко-культурных ландшафтов и даёт возможность их типологизации и сравнения. Подобный подход правомерен как в отношении культурного ландшафта в целом, так и ландшафтообразующих составляющих: видимых, слышимых, виртуальных (Агапкина, 1999). Анализ же «летописи» помогает представить картину формирования и развития культурного ландшафта, развёрнутую в пространстве и времени.

Естественно, что в реальности эта картина по определению не может быть полной. Она будет состоять из фрагментов, различных по значимости: фактов в качестве «интеллектуально-сформулированных событий», жизнеспособных, уходящих и ушедших традиций, отражений различных тенденций, веяний, влияний и т. д. Такая «инвентаризация» культурного ландшафта даёт возможность проследить процесс его наполняемости и наполненности в историко-культурном контексте, выявить культурные доминанты и символы, разные по масштабу и значимости.

В данной работе мы остановим свое внимание лишь на некоторых явлениях «мира слышимого», которые, на наш взгляд, выступают в качестве значимых ландшафтообразующих элементов.

Напомним, что восприятие и воспроизведение звука не свободно от культурной предвзятости, и поэтому он является одним из существенных компонентов, «окрашивающих», структурирующих и индивидуализирующих практически каждый культурный ландшафт.

Культурный ландшафт как объект наследия

В то же время комплекс звуков (природных, привнесенных человеком и пр.), тесно связанный с конкретной территорией (природной, окультуренной или смешанного типа), образует внутренне структурированный, относительно целостный, индивидуальный «звуковой ландшафт». Являясь неотъемлемым компонентом любого культурного ландшафта, звуковой ландшафт, тем не менее, обладает некоей самостоятельностью, а вступая во взаимодействие с другими составляющими культурного ландшафта, он часто оказывается одной из основных культурных доминант. Характерные звучания маркируют территорию и подчас создают невидимую, но очень жёсткую границу своего — чужого, возможного — невозможного, сакрального — профанного и т.д. В зависимости от типа культурного ландшафта, его географической, этнической, хозяйственной, природной и прочих составляющих возникает необходимость специального взгляда на то, что, где и как звучит (или может звучать) в его пределах. И этот специальный аспект рассмотрения звукового ландшафта и его взаимодействий внутри культурного ландшафта ещё предстоит разработать, несмотря на то, что исследователи «мира слышимого» уже раскрыли многие особенности функционирования звука в человеческой культуре.

***

В литературе, как правило, звук рассматривается следующим образом: анализируется «звуковое пространство», понимаемое в высоком, философском смысле этого слова. «Звуковое пространство» — своего рода метафора, связывающая феномен звучания с «мерными» геокосмическими категориями, доступными человеческому сознанию (Ярешко, 1992). Эта широкая интерпретация термина в настоящей работе затрагиваться не будет, поскольку нас будут интересовать более частные, конкретные культурные явления, связанные со звуком.

Другой аспект рассмотрения связан с функционированием звука в конкретных культурных традициях и конкретных географических пространствах (Агапкина, 1999). В посвященных этой теме работах можно найти чрезвычайно интересный материал, гораздо ближе стоящий к нашей задаче — попытке построить описание конкретного звукового ландшафта как в его современном состоянии, так и, по возможности, в исторической ретроспективе. Многие традиционные культуры как бы «осознанно» оперируют звуком (и продуцируя его, и используя природные звучания), маркируя разные «отделы» культуры и выстраивая «композицию» своей картины мира.

Упомянутые аспекты рассмотрения роли звука в культуре не исчерпывают всех возникающих в этой области вопросов. Однако звуковой ландшафт — это явление устной (то есть не письменной) культуры, многие черты которого сближают его с фольклором. Как и фольклор, звуковой ландшафт складывается естественно, постепенно, развивается во времени, воспринимается слухом, он не имеет одного автора, структурирован социально и территориально, в его формировании принимают участие все члены социума и т. п. Изучение звукового ландшафта отчасти напоминает фольклористическое исследование, понимаемое в широком смысле слова, то есть включающее в себя элементы исторического, этнографического и т. п. Поэтому этапы и процедуры описания конкретного звукового ландшафта близки аналогичным этапам и процедурам фольклористики.

Методология изучения культурных ландшафтов

Предварительно определив территорию для исследования, познакомившись с историческими, этнографическими и прочими литературными источниками, специалист выезжает «в поле». Конечно, в фольклористике существуют труды, основанные исключительно на печатных источниках и вносящие очень важный вклад в науку, прежде всего — в её теоретической части. Но если изучение фольклора уже имеет свою солидную традицию, наработало свои способы изложения и обобщения материала, то изучение звукового ландшафта — новая проблема в исследовании культуры, и здесь ещё предстоит выработать свои методы и методики, учитывающие специфику самого объекта. Поэтому первостепенными представляются задачи непосредственного наблюдения и фиксации звучащего объекта, а следовательно, принципиальное значение приобретает «полевое» исследование.

Попытаемся кратко определить, какими могли бы быть основные этапы исследования звукового ландшафта при том, что подобное исследование, на наш взгляд, не является самоцелью: оно, в свою очередь, даёт материал для включения в описание культурного ландшафта в его исторической ретроспективе, современном состоянии и дальнейшем планировании.

Письменные источники (исторические, этнографические, фольклористические), прежде всего, дают возможность представить себе, как звучало пространство избранной территории в прошлом. Здесь важны не только собственно звуковые факты (скажем, упоминания о военной или крестьянской музыке, звуковых сигналах или регулярных религиозных музыкальных звучаниях, уличных или садово-парковых оркестрах и т. п.), но и описания природы и быта, поскольку многие природные объекты имеют свойство звучать, а хозяйственные действия сопровождаются характерными звуками. Природные звуки и шумы, а также звуки, сопровождающие определённые действия человека, могут быть случайными, но многие из них являются как бы системными, ибо они вызваны регулярно повторяющимися явлениями. Так, в традиционном сельском быту звон отбиваемых кос, звон вёдер, рожок (или «барабанка») пастуха, крики петухов, пение песен во время полевых работ, стук топора при рубке леса и т. п. входят в основу звукового ландшафта и одновременно маркируют культурный ландшафт данной территории.

В связи с этим, вероятно, большее, нежели в других исследованиях, значение приобретают описания природы и быта, содержащиеся в художественной литературе, поскольку писатель зачастую создаёт и «зримый», и «слышимый» пейзаж, упоминая в своём описании характерные звучания.

Работа с источниками даёт исследователю возможность выстроить анализируемый звуковой ландшафт в его движении, развитии, выделить некие «звуковые постоянные», проследить ряд изменений (например, были в данной местности кузница или мельница — были и постоянные звучания, связанные с этой работой; если этих «предприятий» не стало — из данного ландшафта исчезли и характерные звуки). При выезде «в поле» подготовительная работа с источниками позволяет произвести необходимые сравнения современного звукового ландшафта исследуемого ареала с тем, что был когда-то раньше, особенно в области системных звучаний. Сохранившиеся (или возрождённые, или реконструированные) системные звучания окажутся тогда «звуковыми доминантами» данного ландшафта.

Культурный ландшафт как объект наследия

Полевое описание современного звукового ландшафта, очевидно, должно включать как словесное («дневниковое») описание, так и фиксацию реальных звучаний доступными на сегодня техническими (аудио- и аудиовизуальными) средствами. Представляется, что сама по себе подобная фиксация (полная или выборочная) является первичным архивным материалом, который в дальнейшем может быть как-то использован. Помимо разного рода прикладных функций (материалы для озвучивания фильмов, применение в так называемой «конкретной» музыке и т. п.), такая «фонограмма», если она осуществляется повторночерез определенные временные промежутки, станет своего рода «звучащей летописью» звукового ландшафта данной территории и источником для дальнейших исследований.

Если же речь идет о серьезном культурологическом исследовании, полученная фонограмма должна быть интерпретирована с тех точек зрения, которые определяют направление изучения всего культурного ландшафта. Возможно, как и в случае с записью фольклорной музыки, между фонограммой и её научной интерпретацией понадобится ввести письменную (графическую) модель звукового ландшафта — то есть «расшифровку» фонограммы (подобно нотной расшифровке фольклорной музыки), а следовательно, потребуется и разработка системы графических знаков для составления своего рода «партитуры» звукового ландшафта или, по крайней мере, «партитуры» его системных звучаний. Анализ такой «партитуры» и при изучении звукового ландшафта как такового, и при изучении всего культурного ландшафта, и при решении практических задач реконструкции традиционного звукового ландшафта (допустим, при создании музеев-заповедников) или восстановления «связи времён» при разработке стратегии культурного развития мог бы дать исключительно ценные результаты, поскольку он основывался бы на реальных «звуковых фактах». Однако, пока подобные методики еще не опробованы, сегодня исследователю звукового ландшафта приходится довольствоваться литературными источниками и собственной слуховой восприимчивостью. Но уже сейчас практика культурного строительства требует применения подобных методов для конкретного и объективного анализа звуковых ландшафтов: например, «грамотный» звуковой ландшафт в современных музеях-заповедниках встречается очень редко — звуковое наполнение культурного пространства музея либо недостаточно, либо иногда прямо противоречит всем остальным его составляющим. И если в чисто природных заповедниках задача решается довольно просто — достаточно всего лишь не нарушать естественно складывающейся звуковой среды ненужными «звуковыми продуктами» человеческой деятельности, то в остальных случаях задача представляется более сложной. Её решение зависит от направленности, с какой осуществляется организация звукового пространства (звукового ландшафта), ибо организованное должным образом оно может выполнять, как нам кажется, множество функций и быть средством:

донесения ранее неизвестной информации (играя, таким образом, информационно-образовательную роль);

¨ достижения большей историко-культурной достоверности ландшафта (или интерьера);

Методология изучения культурных ландшафтов

подчёркивания одного из значимых атрибутов уникальности и самобытности заповедной территории, в том числе, этнического своеобразия;

создания эстетической (стилистической) цельности данной территории;

¨ структурирования территории с помощью «звуковой драматургии»;

¨ своего рода «временного маркирования» (отражающего либо одну культурно-историческую эпоху, либо разные временные пласты в существовании данного ландшафта);

активизации ассоциативного восприятия заповедника;

¨ гармонизации восприятия историко-культурного ландшафта;

создания эффекта более глубокого погружения в соответствующую историко-культурную атмосферу;

¨ стимулирования определённого настроения у посетителей музея-заповедника и т. д., и т. п.

В конечном счёте организация звуковой атмосферы историко-культурного ландшафта, учитывая вышеперечисленные параметры, может привести к заметным социально-культурным результатам.

Гармонизация территории может повысить проявляемый к ней общественный интерес по меньшей мере в двух направлениях: воспитания общества путем «ненасильственной» расстановки культурных ориентиров и увеличения посещаемости территории (дающего и экономический эффект). Дополнительно может возникать и «терапевтический» эффект, релаксирующее или стабилизирующее воздействие на человека в результате его погружения в корректно и гармонично «сконструированную» историко-культурную среду.

Отдельно следует сказать о том, что в реальной жизни «озвучены» не только территории, но и исторические периоды той или иной культуры. Существование различных фонофондов убеждает в том, что документы истории и культуры важны не только в своем письменном, но и в звучащем варианте.

У каждого времени и каждой культуры своё звучание — своё звуковое содержание, звуковой облик, звуковая реализация. Поэтому воссоздание того или иного звукового ландшафта имеет непосредственное отношение к проблемам культурной экологии: звук — один из существенных культурно-экологических факторов, который нельзя игнорировать.

Организация звукового пространства в историко-культурном ландшафте может осуществляться разными средствами: от использования естественно-природных звуков до создания звуковой атмосферы с помощью самой современной звукозаписывающей и звуковоспроизводящей техники. Включение в звуковую среду собственно музыки допускает самые различные виды «живого» музицирования с использованием традиционных для данной культуры музыкальных инструментов. Во многих случаях целесообразно прибегнуть к созданию бытовой звуковой атмосферы, характерной для той или иной эпохи или культуры (в том числе использовать, например, сигнальные инструменты — колокола, била и т. п.). Достаточно широк и диапазон стилей привлекаемой музыки. В зависимости от конкретной задачи в организации звукового ландшафта может участвовать и фольклор, и бытовая музыка, и классика, и музыкальный авангард. Широкие возможности в организации звукового пространства представляет, как нам кажется, комбинирование звуковых

Культурный ландшафт как объект наследия

средств (музыкальных, шумовых, природных и искусственно-природных). В отличие от относительной «неподвижности», консервативности собственно природного и «материально-культурного» ландшафта, звуковой ландшафт можно изменять в зависимости от разных задач — социальных, научных, культурологических и т. д.

Уже накоплен некоторый научный опыт по выявлению взаимосвязей музыки с другими составляющими культуры (архитектурой, изобразительным искусством), причём речь идет не о поверхностных соответствиях, а о глубоких уровнях, имеющих отношение к художественному мышлению, характерному для определённых стадий развития определённых культур (не говоря уже о раннестадиальных культурах, где музыка была не вычленимым компонентом некоего синкретического единства). Поэтому вопрос о существовании того или иного историко-культурного территориального звукового облика может быть поставлен не только в теоретическом, но и в практическом плане. Как представляется, своего рода «полигоном» для проверки теории практикой и могут стать территории музеев-заповедников.

Как можно видеть, работа по организации звукового ландшафта, «сопутствующего» историко-культурному ландшафту, имеет безусловно творческий характер. Ограничения в подобного рода творчестве обусловлены только научной выверенностью соответствия привлекаемых средств данному заповедному ландшафту, а также наличием вкуса и чувства меры. Но несомненно одно — решение поставленной задачи имеет практически неограниченные перспективы. Как и всякое творчество, работа по «конструированию» историко-культурных звуковых ландшафтов не должна сводиться к сухому следованию тем или иным теоретическим постулатам и догматической подчинённости требованиям научной (в данном случае историко-культурной) достоверности. В ней есть место фантазии, изобретательности, индивидуальной инициативе. В связи с этим возможно появление некоего нового направления, связанного с интеллектуально-художественной игрой — направления музыкальной (или — шире — звуковой) экологии.

***

Понятие «звуковой ландшафт» — не метафора. «Звуковое землеустройство» — реальный, действующий фактор и природы, и культуры. В освоении человеком той или иной территории звук — один из главных ориентиров и источников информации, и это аксиоматично. Интересным, однако, представляется вопрос о том, каково соотношение звука с другими элементами структуры культурного ландшафта. С чисто «физической» точки зрения, звук производится кем-то или чем-то (или кем-то с помощью чего-то), то есть либо живым существом, либо в результате взаимодействия каких-то предметов. Казалось бы, в этом смысле звук — это всегда следствие, а не причина. Однако восприятие человеком определённого географического (пусть даже весьма узкого) пространства достаточно часто начинается именно с восприятия звука. И в этом процессе следствие оказывается первичным и главным отправным пунктом. Человек сначала реагирует на слуховое раздражение (звук), а затем уже определяет его причину — носителя (или производителя) звука. В уже освоенном пространстве

Методология изучения культурных ландшафтов

(слово «пространство» в настоящей работе употребляется для обозначения географического пространства) человеку бывает и не нужно искать источник звука — сам звук является маркёром источника, и более того — источник вообще может не интересовать воспринимающего. Его сознание начинает «работать» со звуком как самостоятельным объектом, отражаясь на поведении, рождая разнообразные реакции и ассоциации.

Всё это происходит потому, что звуковой ландшафт, будучи выражением культурного ландшафта в звуке, в то же время обладает определённой автономией благодаря своей структурированности. Например, звуковой ландшафт может возникать в памяти человека тогда, когда он находится на иной территории или в иное время.

Эта память может быть сугубо индивидуальной, связанной, например, с пребыванием в каком-то месте в прошлом, с определёнными событиями личной биографии и т. д. Но это может быть и историческая память — особенно, если речь заходит о преобразовании культурного ландшафта (естественном, постепенном или внезапном, произошедшем в результате резких социокультурных сдвигов). И в случае индивидуальной, и в случае исторической памяти целостный культурный ландшафт может возникнуть в сознании на основе воспоминания об одной или нескольких звуковых доминантах, служащих маркёрами определенного культурного или природного пространства.

Отметим ещё одну особенность звукового ландшафта как составляющей культурного ландшафта. Звук, как нам кажется, активнее (и агрессивнее) других материальных составляющих культурного ландшафта. Например, при заселении природной территории люди прежде, чем развернуть в полной мере хозяйственную деятельность, сразу привносят с собой новый звук — речь, пение, музыку, которые быстрее, чем что-либо другое, очерчивают границы культурного ландшафта. Особое значение при этом приобретают звуки, связанные с отправлением религиозных культов. Перемены в конфессиональном составе населения какой-либо территории немедленно отражаются на её звуковом ландшафте — опять же благодаря языку, речи, культовой музыке.

Звуковой ландшафт в нашем восприятии обладает той же трёхмерностью, что и геометрическое пространство, звук распространяется по тем же направлениям, по каким распределяются иные (например, зримые) объекты. Звуки также накладываются один на другой, вытесняют и поглощают друг друга — иными словами, соответствуют другим способам восприятия человеком окружающего мира. Пространственно неориентированный звук воспринимается как загадочный, идущий «неизвестно откуда», наделяется мистическим смыслом.

«Привязанность» звукового ландшафта к определённому пространству наделяет его индивидуальностью в той мере, в какой индивидуально культурное пространство в целом, где каждый культурный ландшафт имеет свои естественные границы. Как известно, культурные ландшафты типизируются по разным основаниям, а следовательно, существует некое сходство, единство внутри этих типов, и было бы, вероятно, интересно проследить, а сходны ли при этом звуковые маркёры, и точно ли совпадают границы звуковых ландшафтов с границами соответствующих им культурных ландшафтов.

Культурный ландшафт как объект наследия

***

В связи с этим возникает ещё один вопрос. Культурные ландшафты определённой этнической территории составляют некое, по всей видимости, интегрированное (а не просто суммирующее) поле этнической культуры в целом. То же можно сказать и о звуковых ландшафтах. Но есть ли доминантные культурные и звуковые маркёры, которыми отмечено своеобразие этой этнической культуры как целого, которые позволяют вычленить эту культуру из ряда других этнических культур? Иначе говоря — маркёры этнокультурного своеобразия?

Предположительно, этот вопрос можно также рассматривать в двух аспектах. Первый аспект связан с подробным изучением и анализом как можно большего числа звуковых ландшафтов или их фрагментов по описаниям в источниках, начиная с данных о самых древних слоях культуры; затем — выявление звуковых доминант, поиск их в современности и оценка степени их сохранности и актуальности для современной культуры. Возможно, таким способом удастся «вычислить» звуковые доминанты, которые сложились естественным, стихийным путем, удерживались в традиции и «дожили» до наших дней.

Второй аспект рассмотрения учитывает то обстоятельство, что звуковой маркёр культуры в целом может формироваться отнюдь не с самого начала культурного развития этноса. Возникнув на определённом этапе как «новый звук», в силу тех или иных социокультурных процессов он постепенно выдвигается на первый план, «завоевывая» всё большее пространство и приобретая всё больший вес в звуковом ландшафте. В этом случае исследование, вероятно, может иметь другой путь и отталкиваться от самых ярких описаний (безотносительно к хронологии), современных впечатлений, от самых «сохранных» традиционных звуков, от общественной тенденции к восстановлению, возрождению определённых традиционных звучаний. И уже после этого, собрав такой «штучный» материал, можно попытаться проследить его историю.

Именно второй путь рассмотрения поставленного нами вопроса и рассуждение, основанное как на непосредственных впечатлениях, так и на проработке источников, как бы post factum позволяет выдвинуть в качестве гипотезы следующее суждение: к настоящему моменту развития русской культуры (учитывая все сложности и перипетии её исторической судьбы) звуковым маркёром её как целостного явления можно считать звук колокола.

Практически все основания для выдвижения подобной гипотезы можно найти в фундаментальной и обширной статье Т. А. Агапкиной «Вещь, образ, символ: колокола и колокольный звон в традиционной культуре славян» (Агапкина, 1999)1. В этой работе изложены результаты глубокой проработки заявленной темы в разных её аспектах. Для того чтобы представить полноту и разнообразие охвата темы, приведём названия разделов этой статьи: «— Из истории колоколов. Колокол и било. Формирование „колокольного“ символизма.— Предания о колоколах. Сакрализация колокольного звона.— Колокольный звон и магия. Колокольный звон, мир небытия и нечистая сила.— Поминальный звон.

1 Одновременно с публикацией статьи Т. А. Агапкиной вышла и специальная статья С. Е. Макаровой (1999) «Трубы, била и колокола как сакральные инструменты / К символическому истолкованию „трубного гласа“ и „звона“».

Методология изучения культурных ландшафтов

Колокольный звон и народная метеорология.— Колокольный звон: слова, речь, слухи.— Языковый образ колокольного звона.— Некоторые итоги».

Уже из простого перечисления видно, что рассмотрение колокольного звона как феномена охватывает основные типы культурных ландшафтов, выделяемых ЮНЕСКО для номинации объектов Всемирного наследия: 1) целенаправленно созданные; 2) естественно сформировавшиеся, среди которых выделяются субкатегории реликтовых и развивающихся ландшафтов; 3) ассоциативные ландшафты. Сказанное актуально и для типов ландшафтов, выделяемых по «иным логическим основаниям», а именно: усадебного, дворцово-паркового, монастырского, горнозаводского, военно-исторического (ландшафты полей сражений), архаичного или традиционного сельского (крестьянская культура), городского (исторические кварталы) (Веденин, Кулешова, 2001)

Иными словами, о каком бы типе культурного ландшафта на территории России ни зашла речь, в каждом из них найдется место звуку колокола. Исторически и функционально звук колокола в конкретном культурном ландшафте мог изменяться, но неизменно присутствует со времени появления колоколов на Руси (приблизительно, в чём сходятся все источники, в XI веке)до сегодняшнего дня. Намеренное (насильственное) снятие или уничтожение колоколов после 1917 года на несколько десятилетий почти полностью изъяло из звукового ландшафта реально слышимый звук, ноне смогло вывести его образ из культурного обращения — культурной памяти. На уровне складывания «колокольной» символики и мифологии он продолжал существовать. В письменных (летописи и древнерусская литература) текстах, фольклоре образ колокола как бы «неслышно» продолжал присутствовать и функционировать в культуре. Кроме того, сам факт снятия колоколов породил множество устных (предания, легенды и др.) текстов.

Многофункциональность колокола (отнюдь не исчерпывающаяся только церковной практикой и связанными с этим представлениями) обеспечила исторически сравнительно позднему для славянской культуры инструменту возможность прочного культурного укоренения. В этом плане не будет преувеличением сказать, что колокол, проникая на новые территории и в разные уровни культурного сознания, довольно быстро менял конфигурацию существовавшего до той поры звукового ландшафта, формируя его по-новому и выходя на роль звуковой доминанты. Создаётся впечатление, что звук колокола куполообразно (или шатрообразно) накрыл ограниченные по своим контурам звуковые ландшафты, объединил их, оставив их индивидуальное своеобразие как бы «внутри» сферы своего влияния. Активность колокольного звона как звукового маркёра культурного ландшафта отчётливо проявляется в тех довольно частых случаях, когда колокол используется раньше, чем возведены соответствующие здания (церковь, часовня, колокольня). Создаются временные сооружения (перекладины на столбах, лёгкие постройки типа «беседки»), куда помещается набор колоколов, используемых по назначению. Таким образом, звук маркирует ритуальное пространство ещё до того, как оно будет обозначено архитектурно.

Из этого рассуждения видно, что звуковой ландшафт не является плоскостью. Он и многослоен, и многосферичен (как матрёшка). Изменяясь во времени, то есть обладая процессуальностью, и будучи сложным по своей структуре,

Культурный ландшафт как объект наследия

|

| Колокол церкви Петра и Павла в д. Морщихинской на Лёкшмозере, Архангельская область (фото М. Кулешовой) |

он, так же, как и культурный ландшафт, может быть сравним с живым организмом. И аналогично тому, как антропологические типы выделяются на основе неких объединяющих их доминантных признаков, так и типы звуковых ландшафтов могут быть выделены по характеризующим их доминантным признакам, главным из которых для русской культуры стал, с нашей точки зрения, звук колокола. В литературе, рассматривающей функционирование колоколов в России, затрагивается преемственная связь с другими инструментами, результатом извлечения звука в которых является громкий (звонкий) стук или собственно звон (била, бубенцы и пр.). Как пишет С. Е. Макарова, использование подобных инструментов в ритуальных целях отражало «веру в магическую (очистительно-охранительную) силу звона» (Музыка колоколов…, 1999. С. 21). Будучи частным случаем феномена звона и связанных с ним представлений, звон колоколов на Руси приобрёл большое своеобразие, отличающее его как от звуков западноевропейских колоколов, так и от звуков гонгов, колокольчиков и прочих аналогичных азиатских инструментов. В этом плане расположенность России и в Европе и в Азии опять дала индивидуальный культурный результат. Русским стилям колокольных звонов, исполнительским школам и традициям посвящена специальная литература (Музыка колоколов…, 1999; Финдейзен, 1928; Ярешко, 1992), в которой отражено своеобразие колокольной музыки. Иначе говоря, звуковой маркёр русской культуры и сам по себе оказывается своеобразен и индивидуален, если сравнивать его «акустическую» составляющую с внешне сходными явлениями в культуре других стран.

Колокола и колокольный звон являются культурными символами славянской культуры, порождающими «достаточно целостную систему представлений и образов» (Агапкина, 1999. С. 270). Выделение в этой системе индивидуализированного фрагмента, связанного с типично русской культурной интерпретацией этого феномена даст, с нашей точки зрения, возможность с ещё большими основаниями констатировать ведущую роль колокола в создании целостного звукового образа русской культуры. Выше уже упоминалось, что звуковой образ функционирует в культуре не только в виде реального звучания, но и как след, воспоминание, представление, отражённое в разнообразных текстах. Поэтому мы завершим настоящую работу цитатой из художественного литературного произведения, которая, на наш взгляд, является ярким свидетельством значимости колокольного звона для русского этнического сознания и, кроме того, даёт возможность «зримо» ощутить, как формируется в сознании человека образ звукового ландшафта: «…А какие звёзды!.. Форточку откроешь — резанет, ожжёт морозом. А звёзды!.. На чёрном небе так и кипит от света,

Методология изучения культурных ландшафтов

дрожит, мерцает. А какие звёзды!.. Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе-то мёрзлость, через неё-то звёзды больше, разными огнями блещут,— голубой хрусталь, и синий, и зелёный,— в стрелках. И звон услышишь. И будто это звёзды — звон-то! Морозный, гулкий,— прямо серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударят,— древний звон, степенный, с глухотцой. А то — тугое серебро, как бархат звонный. И всё запело, тысяча церквей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца-начала…— гул и гул.

Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок,— мороз и не щиплет. Выйдешь — певучий звон. И звёзды. Калитку тронешь,— так и осыплет треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По улице сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух…— синий, серебрится пылью, дымный, звёздный. Сады дымятся. Берёзы — белые виденья. Спят в них галки. Огнистые дымы столбами, высоко, до звёзд. Звёздный звон, певучий,— плывёт, не молкнет; сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в вышних,— Рождество» (Шмелёв, 1990; курсив мой.— Е. А.).

Литература

Агапкина Т. А. Вещь, образ, символ: колокол и колокольный звон в традиционной культуре славян // Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. М., 1999.

Андреева Е. Д. Звуковой ландшафт как реальный объект и исследовательская проблема // Экология культуры. М., 2000.

Андреева Е. Д. К проблеме зву

2015-05-05

2015-05-05 2349

2349