Основная ось природного каркаса острова Анзер образована ложбинами

стока, озёрами и проходит в широтном направлении через центральные рай-

оны острова. Её ведущая роль обусловлена тем, что с ней связан основной внут-

риостровной вещественно-энергетический обмен по линиям стока — обмен,

связующий весь территориальный комплекс острова. На основной оси природ-

ного каркаса находятся узловые морфоструктуры, выраженные в рельефе хол-

мами, а также образованные при пересечении с линиями основных разломов и

блоковыми поднятиями. Именно в таких местах разместились два скита, Елеа-

зарова пустынь, Капорский хозяйственный комплекс.

Особенности размещения православных сакральных центров на острове

могут иметь различные объяснения. Мистическое понимание будет исходить из

мифологии, предания, из явленных основателям скитов (Елеазару Анзерскому

и Иисусу Голгофскому) видений. Исследователь-прагматик найдёт множест-

во планировочных и функциональных удобств, определивших место выбора

центров религиозной и хозяйственной деятельности. Инженера-геолога, на-

против, удивит выбор для строительства сакральных объектов тектонически

активных зон, создающих проблемы для инженерных конструкций. Мы же об-

ратим внимание на то обстоятельство, что при наличии вышеназванных резо-

нов, центры культурной деятельности жёстко совмещены с узлами природного

каркаса, и возникновение новых центров можно прогнозировать. В истори-

ко-культурном пространстве, как и в природном ландшафте, есть свои центры

активности и соединяющие их планировочные оси. Историческая преемствен-

ность и жизнеспособность этих центров должна зависеть, в том числе, и от со-

ответствия их размещения строению природного каркаса.

|

|

|

Оси культурного каркаса (планировочные оси) достаточно монотипны:

это, главным образом, исторические пути, а на Анзере — монастырские доро-

ги, которые нередко совпадают с осями природного каркаса, особенно если по-

следние — долины ручьёв или ложбины стока. В других случаях размещение

линейных структур культурного каркаса подчинено чисто планировочным со-

отношениям.

Культурные и хозяйственные центры Анзера полностью совмещаются суз-

ловыми структурами природного каркаса, причём с теми из них, которые имеют

Культурный ландшафт как объект наследия

достаточно уникальное строение. Так, Свято-Троицкий скит находится в

месте, где центральная ось природного каркаса выходит в глубоко врезанный

морской залив, являющийся как бы морским продолжением этой оси. В отно-

шении геоэнергетического обмена это очень важное местоположение, контакт-

ная зона двух ведущих осевых структур — центральной и маргинальной (бере-

говой). Сюда благодаря искусственной гидросети подведён сток со значитель-

ных площадей, что усилило гидроэнергетический потенциал ландшафта. Здесь

проходят основные глубинные разломы. Культурное освоение повлекло за со-

бой изменение типа геосистемы — из транзитно-аккумулятивной она стала

преимущественно транзитной (заболоченная морская терраса преобразилась в

дренируемые луговые угодья). Дренажные и водохозяйственные канавы и кана-

лы, окружающие храмово-келейный корпус, образовали замкнутое на Троиц-

кий залив полукольцо и создали молитвенному месту символическое водное

ограждение, что важно для мистического восприятия защищённого историко-

культурного пространства. Храмово-келейный корпус стал высотной доминан-

той ландшафта. В результате культурно-религиозный центр не просто занял уз-

ловую структуру природного каркаса — он трансформировал её. Именно по-

этому природно-культурный каркас — целостная система, а не простое слагае-

мое природной и культурной составляющих.

|

|

|

Свято-Троицкий скит стал планировочным центром и своеобразным

транспортным узлом, где сходятся все основные анзерские дороги. Заметим,

что частично они сопровождают центральную ось природного каркаса, которая

таким образом становится и основной планировочной осью.

Центральная ось природного каркаса, как уже отмечалось, была преобразо-

вана через создание искусственной гидросети, объединившей отдельные озёра и

увеличившей поверхностный сток в море. Изменилась гидрологическая ритмика

ландшафта. Возросла функциональная роль центральной оси каркаса, измени-

лись её морфоструктура и генезис — это уже не природное, но природно-куль-

турное образование.

|

Голгофо-Распят-

ский скит занимает узло-

вое положение на цент-

ральной оси каркаса, вы-

деляющееся благодаря

разломной тектонике и

высотным градиентам.

Ранее отмечалось, что го-

ра Голгофа — одна из са-

мых высоких отметок

рельефа на Анзере, но не

самая высокая даже из

тех, что образуют узло-

вые структуры на цент-

ральной каркасной оси.

| Луговые угодья Свято Троицкого Анзерского скита с радиальной мелиоративной системой — в стадии зарастания (фото М. Кулешовой) |

Однако это единствен-ное место с подобными

Типологическое разнообразие культурных ландшафтов

высотными амплитудами: перепад высот между вершиной горы и озером у её

подножия составляет 52 м. Для сравнения приведём наиболее близкие аналоги:

между урезом воды оз. Кирилловского и высотой у его восточного побере-

жья — 31,5 м; между урезом воды оз. Вербокольского и одноимённой вершиной,

самой высокой на острове,— 21 м. Значения так называемой энергии рельефа (Ло-

патин, 1995) в районе скита должны быть исключительно высокими. Строитель-

ство храма на вершине горы увеличило высотные амплитуды ландшафта, по-

влияло именно на его каркасные функции. Гидромелиорация прилегающих логов

изменила режим стока, усилив его. Отметим наличие мало заметной теперь канав-

ки, проходящей у северного подножия горы, среди спелого зеленомошного ель-

ника, в мелиорациях не нуждающегося. Она соединяет два дренируемых канала-

ми лога, выходящих с запада и с востока от г. Голгофы к оз. Банному. По-видимо-

му, канавка просто «замыкает», как и на Свято-Троицком скиту, своеобразный

круг каналов и канав вокруг скита, выходящий на озеро, что может рассматри-

ваться как семантический аспект воздействия на ландшафт.

Из других узловых местоположений, освоенных монастырской культурой

в пределах центральной осевой структуры каркаса и приобретших природ-

но-культурный генезис, следует назвать хозяйственный комплекс оз. Капорско-

го. По своим геоэнергетическим особенностям и функциям это место во мно-

гом аналогично ландшафту Свято-Троицкого скита, и здесь обязательно дол-

жен был возникнуть какой-то хозяйственный комплекс. Его описание было

дано выше. Но аккумулятивные процессы выполняют здесь более значимую, в

сравнении с транспортирующими функциями, роль из-за небольших значений

энергии рельефа, хотя искусственная гидросеть и мелиорация усилили транс-

портирующие функции ландшафта. Капорский комплекс находится как бы в

центре острова, сообщаясь и с западом через озёрно-канальные системы, и с

востоком через ясно выраженные древние ложбины стока, и с южным морским

побережьем, имея сбросной канал в Капорскую губу. Комплекс интересен своей

ключевой гидрологической ролью, сообщаясь с различными бассейнами стока.

|

|

|

Наряду с центральной осью в природно-культурном каркасе Анзера выде-

ляются, как отмечалось, иные оси, соподчинённые центральной и выполняю-

щие вспомогательные функции. Они аналогичны центральной оси по своему

происхождению, то есть образованы болотными логами и озёрными котлови-

нами, объединёнными в единую гидрологическую систему. На одной из таких

осей в западной части острова сформировался достаточно уникальный узел,

представленный эволюционировавшим ландшафтом конечной морены. Его

характеристика приведена в ландшафтном описании. Каркасная ось, берущая

начало от оз. Святого, образует своеобразную петлю по озёрной гирлянде

Щучье — Трегубое — Белое, а затем выходит логами и распадками к Святому

колодцу, водный сток от которого направляется к Троицкой губе, то есть опять

выходит на основную каркасную ось. По месту узла (гирлянде озёр) проходит

значимая и хорошо выраженная граница между морским и водно-ледниковым

типами рельефа, её фиксирует высотный барьер. Благодаря кольцевой плани-

ровке, гирлянде озёр и окаймляющему высотному барьеру здесь наблюдается

редкое сочетание каркасных функций — аккумулятивной, транспортирующей

и автономно-распределительной.

Культурный ландшафт как объект наследия

|

|

|

К северо-восточной окраине оз. Святого выходит ещё одна соподчинённая

каркасная ось с несколькими узловыми структурами, одна из которых — окрест-

ности оз. Вербокольского с расположенным здесь самым высоким на острове

холмом (88 м н. у. м.). Однако духовно-религиозных и хозяйственных центров в

Вербокольском секторе острова возникнуть не могло, несмотря на то, что куль-

турное освоение ландшафта имело место. Здесь селились монахи-пустынники, о

чём свидетельствуют топонимы, водохозяйственные каналы, садки, устанавли-

ваемые на высотах (г. Вербокольcкая) поклонные кресты. Однако каркасная ос-

нова не отличается структурностью, территория раздроблена (холмы и распад-

ки), слабо проявляются взаимодействия с другими геоструктурами острова. Она

предрасположена к тому, чтобы на ней можно было «затеряться».

|

Выше были показаны примеры узловых структур природно-культурного

каркаса, где культурное освоение сопровождалось воздействием на ведущие

функции геосистемы. Но социокультурная деятельность, тяготея к ключевым

местоположениям в геосистемах, во многих случаях не влияла на их функцио-

нальные характеристики, а просто использовала их как необходимое условие

достижения поставленных целей. Так, для второй особо значимой оси карка-

са — маргинальной (береговой) — характерными каркасными узлами являются

мысы. О них уже говорилось при описании языческих сакральных комплексов.

Что заставляло носителей языческой культуры избирать именно мысы? По-ви-

димому, то же, что заставляет строить храмы на высоких холмах, высотных сту-

пенях и барьерах — не только приметное ситуационное положение, но и особая

энергетика узловой структуры ландшафта. На мысах — особая активность нео-

тектонических движений, абразионных процессов, морских течений, особые вет-

ровой, влажностный и температурный режимы, определяющие высокую интен-

сивность обменных процессов. Конечно, не следует забывать и чисто прагмати-

ческие факторы — просматриваемость, доступность, проветриваемость и пр.

Природный каркас Анзера образован структурами, «ответственными» за

геоэкологическое состояние всего островного комплекса. Следовательно, его

культурное освоение означает включение всей островной геосистемы в исто-

рико-культурное про-

странство, а его преоб-

разование в природно-

культурный каркас де-

монстрирует разнооб-

разие форм и методов

гармоничного взаимодо-по-лняющего развития культуры и природы, если культура имеет достаточ-ный созидательный потенциал.

| Троицкая спасательная станция (фото В. Скопина) |

Учёт факторов гео-

системного развития по-

могает раскрыть важные

особенности формирования

Типологическое разнообразие культурных ландшафтов

культурного ландшафта Анзера, особенно в условиях, когда многие его ис-

торические памятники утрачены или руинированы. Определённые типы куль-

турного ландшафта тяготеют к конкретным каркасным структурам. Так, руко-

творные ландшафты занимают узловые местоположения на центральной

гидроморфной структуре — там, где энергетика геосистемы обладает чертами

исключительности. Эволюционировавшие ландшафты тяготеют к рукотвор-

ным и формируются вдоль гидроморфных осевых структур различного ранга.

Элементарные ассоциативные ландшафты «избирают» преимущественно мар-

гинальную каркасную структуру, но иногда сопряжены с планировочными и

гидроморфными осями и узловыми зонами. Выявление природно-культурного

каркаса о. Анзер позволило определить местоположение одного из перспектив-

ных культурно-хозяйственных центров, который так и не был создан, но оста-

лись следы подготовительных работ по его освоению. Основываясь на законо-

мерностях строения природного каркаса, была уточнена конфигурация остров-

ных водно-канальных систем. Исходя из изложенной концепции, вполне

логичным представляется природно-культурный генезис основной гидроморф-

ной оси каркаса, которая «достроена», доделана с помощью каналов, а её транс-

портирующая функция усилена в результате усиления поверхностного стока.

Знание закономерностей развития культурного ландшафта позволяет

обоснованно подходить к проблеме его сохранения как объекта наследия. Эта

проблема не исчерпывается консервацией и реставрацией отдельных памятни-

ков, несмотря на всю важность таких мероприятий. Реставрация отдельных па-

мятников культуры не даёт желаемого эффекта, если проводится вне контекста

культурного ландшафта, вмещающего эти памятники. В этом смысле ланд-

шафт аналогичен живому организму, для излечения которого необходимо зна-

ние основных причинно-следственных связей, без чего работы с памятниками

подобны нескончаемым инъекциям, поддерживающим функции отдельных

органов на фоне общей его деградации. Зарастают дороги и каналы, заболачи-

ваются и зарастают некогда обширные луга, утрачивается образное восприятие

ключевых исторических пейзажей. Направленно измененные территориаль-

ные комплексы Соловецких островов вынуждены приводить свои структуры в

квазиприродное состояние, что сопровождается увеличением энтропии. Дейст-

вия, предпринимаемые в отношении памятников, инженерных сетей и угодий,

свидетельствуют об отсутствии целостного восприятия историко-культурной

среды, восприятия всего территориального комплекса в качестве объекта

управления, регулирования, охраны и использования.

Сохранение всего историко-культурного комплекса Соловков будет эф-

фективным только тогда, когда понимание объекта охраны (памятника) будет

расширено до границ культурного ландшафта, включая все его ценности (как

артефакты культуры, так и феномены природы) и всю систему регулирующих

развитие ландшафта процессов. Возможно, возвращение монастыря на острова

будет способствовать восстановлению наиболее значимых культурно-ланд-

шафтных комплексов, но это совершенно не означает повторения бывшего об-

лика ландшафта — здесь можно ожидать развития его исторической модели,

возможны инновации, если цель — восстановление образа жизни, а не только

консервация унаследованных от прошлого памятных черт. С другой стороны,

Культурный ландшафт как объект наследия

зафиксированный в культурном ландшафте опыт поколений можно рассмат-

ривать как исключительной ценности информационный потенциал, как фено-

мен наследия, требующий восстановления и сохранения. Исторические функ-

ции ландшафта — духовные, сакральные, информационные, мемориальные,

хозяйственные, эстетические, дидактические — должны быть задействованы,

тогда ландшафт будет жизнеспособным. Его будущее развитие, несомненно,

будет связано и с такими сферами деятельности, как наука, образование и про-

свещение, которые будут «осваивать» его богатое информационное поле.

Литература

Веденин Ю. А., Кулешова М. Е. Культурный ландшафт как объект культурного и природного на-

следия // Известия АН. Серия географическая, 2001, № 1. С. 7–14.

Гаукстад Эвен, Кулешова Марина, Моен Эли, Столяров Вячеслав. Сравнительный анализ практики

управления культурными ландшафтами. М.: Институт Наследия, 1999. 96 с.

Гемп К. П. Сказ о Беломорье. Архангельск, 1983.

Колосова Г. Н. Состояние памятников истории и культуры на острове Анзер (Соловецкий архипе-

лаг). Карта экологического риска // Инженерно-географические проблемы современности.

СПб., 1995.

Колосова Г. Н. Природно-географический анализ исторических территорий: Соловецкий архипе-

лаг. М.: Институт Наследия, 1999. 111 с.

Комплексная программа реконструкции и реставрации исторического памятника гидротехниче-

ского строительства XVII–XIX веков — озёрно-канальной гидротехнической системы Боль-

шого Соловецкого острова Архангельской области. Ленгипроводхоз, 1992.

Кронштадтский Иоанн. Христианская философия. СПб., 1992.

Кулешова М. Е. Монастырский культурный ландшафт: закономерности формирования (на при-

мере о. Анзер Соловецкого архипелага) // Материальная база сферы культуры. Информ-

культура. Вып. 2. М., 1997. С. 20–30.

Кулешова М. Е. Культурный ландшафт как феномен наследия и объект управления (опыт России

и Норвегии) // Материалы ICOMOS. Информкультура. Вып. 2, 1998. С. 14–32.

Кулешова М. Е. Место Соловецкого архипелага во Всемирном наследии // Живописная Россия,

2000, № 4. С. 16–19.

Лебедев Лев. Энергетическая проблема с православной точки зрения // Православие и экология.

М.,1997.

Лопатин Д. В. Картографирование энергии рельефа и инженерная оценка несущих свойств по-

верхности по стереопарам космических изображений Приморского края // Инженерно-гео-

графические проблемы современности. СПб., 1995.

Морозов С. (составитель) Тогда на Анзерском острове. Материалы по истории Соловецкого от-

шельничества. М.: Товарищество Северного Мореходства, 2000. 165 с.

Натытник А. Каналы на острове Анзер // Мелиоратор. М., 1990, № 3.

Никишин Н. А. Анализ развития природы Соловецких островов / Дис. на соиск. уч. степ. канд.

геог. наук. М., 1986.

Отчет о проведении мониторинга объекта Всемирного наследия «Соловецкий историко-культур-

ный комплекс» // Информационный бюллетень «Экология культуры», № 4 (17). Архан-

гельск. 2000, С. 27–79.

Полный православный богословский энциклопедический словарь. М., 1992.

Рывкин В. Р. Исторические ландшафты Валаама и проблема их сохранения // Проблемы исследо-

вания, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера. Петроза-

водск, 1989. С. 94–110.

Типологическое разнообразие культурных ландшафтов

Скопин В. В. Соловки. История, архитектура, природа. М.: «Искусство» — «Терра», 1994. 371 с.

Скопин В. В. На Соловецких островах. М.: «Искусство», 1991. 200 с.

Соловецкие острова: духовное и культурное наследие. Карта для паломников и туристов. М.: Ин-

ститут Наследия, 2001.

Столяров В. П. Образы Святой Земли на Соловецких островах // Светоч, 2002. № 3.

Столяров В. П. Духовно-символическое пространство сакральных комплексов России как объект

национального наследия (на примере Соловецкого архипелага) // Ставрографический

сборник. Книга первая. М.: Изд-во Моск. Патриархии, Изд-во «Древлехранилище», 2001.

С. 113–129.

Столяров В. П. (составитель). Анзер и его святыни. Спасо-Преображенский Соловецкий ставро-

пигиальный мужской монастырь, 2001. 143 с.

Столяров В. П. Становление архетипа православного монастыря. Проблемы использования мо-

настырских комплексов и трансляции наследия // Материальная база сферы культуры. РГБ.

Информкультура. Вып. 1, 1997.

Теребихин Н. М. Сакральная география Русского Севера (Религиозно-мифологическое простран-

ство северно-русской культуры). Архангельск: Поморский педуниверситет, 1993. 223 с.

Черенкова Н. Н. Независимые слагаемые или сумма? // Охрана дикой природы, 1999. № 3 (14).

С. 7–10.

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. UNESCO. 1972.

Kouleshova M. The Solovetsky Archipelago: Evaluation and Prospects // World Heritage Review, № 12,

1999.

Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. UNESCO, WHC —

99/2, 1999 (February). 38 p.

2.4 Ландшафт полей сражений:

генезис, структура, развитие

А. В. Горбунов

| П |

оля сражений являются объектами культурного насле-

дия, для которых характерны сложность состава и раз-

нообразие находящихся на их территории памятников. Количество полей сра-

жений, местонахождение которых достоверно известно и ландшафт которых

хотя бы частично сохранился в неизменном виде, исчисляется сотнями. Древ-

нейшее из таких полей сражений — долина Мегидо в Палестине. Расположен-

ная на древней дороге Виа Марис (Морской путь) равнина у одноимённого го-

рода на протяжении трёх с половиной тысяч лет, начиная с библейских врёмен,

была местом десятков сражений. Из более чем ста мест сражений наполеонов-

ских войн 47 полей в разной степени сохранили исторический ландшафт, отме-

чены памятными знаками, музейными экспозициямии, по мнению профессора

Дижонского университета (Франция) А. Пижара, высказанному им на научной

конференции «Наполеоновский период: старые территории, новые пути изуче-

ния, новые опыты» в Пултуске (Польша) в 2001 г., достойны быть объектами

международного туризма.

Между тем, мнения участников одиннадцати научных конференций на те-

му «Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы» —

представителей мемориалов на полях сражений Беларуси, Болгарии, Германии,

Испании, Канады, США, Украины, Чехии, а также материалы двух международ-

ных конгрессов сотрудников музеев на полях сражений позволяют сделать вы-

вод о том, что поля сражения в настоящее время относятся к наиболее уязви-

мым объектам культурного наследия. Для европейских стран главная проблема

состоит в том, чтобы, по образному выражению Х. М. Герреро (2003), «уберечь

поля сражений от челюстей строительных машин». Поля сражений ФРГ в виде

засеянных техническими культурами агромассивов, в окружении ветровых

электростанций и мачт сотовой связи теряют свою культурную, просветитель-

скую, эстетическую и рекреационную привлекательность. В России не менее ак-

туальной в последние десять лет стала проблема зарастания и запустения от-

крытых пространств на полях сражений из-за резкого сокращения объёмов

сельскохозяйственной деятельности.

Главная причина этих негативных процессов состоит, на наш взгляд,

в недооценке как национальными и местными властями, так и обществом в це-

лом большого культурного потенциала и многообразия ценностей, которыми

Типологическое разнообразие культурных ландшафтов

обладают поля сражений как объекты наследия. Государственные органы, как

правило, обращают внимание лишь на монументы, используя их для офици-

альных политических мероприятий. В туристических целях на полях сражений

используются лишь отдельные объекты показа, в первую очередь, опять же,—

монументы и мемориальные объекты.

Концепция культурного ландшафта предлагает принципиально иной под-

ход к характеристике полей сражений как объектов наследия, позволяющий наи-

более адекватно отразить закономерности и оценить перспективы их развития.

Каждое поле сражения является уникальным как в историческом, так и в

природно-географическом отношении. Тем не менее, с точки зрения концеп-

ции культурного ландшафта, в формировании и древних, и современных по-

лей сражений как объектов наследия можно выделить ряд общих характери-

стик и этапов.

Во все времена поля сражений не создавались, а выбирались. Для участия в

битвах десятков и сотен тысяч человек, кавалерии, а позднее — военной техни-

ки, требовалась территория в десятки квадратных километров с особым соотно-

шением открытых и закрытых пространств, высот и впадин. Все поля сражений

располагались у дорог или рек, нередко в местах их пересечений. В древности и

средневековье сражения зачастую происходили на незаселённых территориях в

природном ландшафте; начиная с XVII в. сражения происходили чаще всего в

сельской местности.

Природный или сельский культурный ландшафт, избранный для сражения,

рассматривается нами как исходный, или первичный, ландшафт поля сражения.

Первичный ландшафт — это пространственно-территориальный каркас

поля сражения, его морфологическая основа. Степень сохранности первично-

го ландшафта определяет узнаваемость местности как поля сражения. Основ-

ными параметрами первичного ландшафта поля сражения, важными для ха-

рактеристики культурного ландшафта, впоследствии формируемого на его

месте, являются:

¨ географическое положение местности;

¨ степень и характер её использования;

¨ объёмно-пространственные характеристики основных элементов природного (поля, леса, реки, овраги, возвышенности) и искусственного (дороги, населённые пункты, отдельные здания и сооружения) происхождения;

¨ функциональные взаимосвязи и пространственное сочетание элементов ландшафта.

Совокупность этих характеристик отражает военно-оборонительный по-

тенциал данной местности, делает возможным её использование не только в хо-

зяйственных, но и в военных целях. Наиболее очевидно этот потенциал первич-

ного ландшафта выражен в тех случаях, когда местность становится полем сра-

жения неоднократно, как это было на Бородинском поле в 1812 и в 1941 гг.

Та или иная территория становилась полем сражения в результате совпаде-

ния во времени и пространстве множества объективных и субъективных факто-

ров. Представление об этом можно получить на примере донесения М. И. Куту-

зова Александру I, отправленного накануне Бородинского сражения: «Прибыв к

| Культурный ландшафт как объект наследия |

| Бородинское поле накануне сражения. Литография 1830-х гг. по рисунку с натуры А. Адама |

армии, нашёл я оную в полном отступлении, и после кровопролитных дел, в

Смоленске бывших, полки весьма некомплектными. Дабы приближиться к посо-

биям, принужден я был отступать далее, дабы встречающими меня войсками, ко-

торым я дал предварительно направление к Можайску, усилиться… Позиция, в

которой я остановился при деревне Бородине в 12-ти верстах вперёд Можайска,

одна из наилучших, которую только на плоских местах найти можно. Слабое ме-

сто сей позиции, которое находится с левого фланга, постараюсь я исправить ис-

кусством. Желаю, чтобы неприятель атаковал нас в сей позиции, тогда я имею

большую надежду к победе. Но ежели он, найдя мою позицию крепкою, манев-

рировать станет по другим дорогам, ведущим к Москве, тогда не ручаюся, что

может быть должен итти и стать позади Можайска, где все сии дороги сходятся, и

как бы то ни было, Москву защищать должно» (Бородино. Документы…, 1962).

Этот отрывок говорит о многом. Целью предстоящего сражения была не-

обходимость преградить путь продвижения противника к стратегическому

пункту — Москве. Выбор места зависел как от соответствия ландшафта задачам

оборонительного сражения (позиция у с. Царево-Займище, куда прибыл Куту-

зов, была подходящей), так и от места максимально возможной концентрации

своих войск (у Можайска). Упоминание о «плоских местах» свидетельствует о

желании и трудности найти здесь достаточно обширную открытую местность с

естественными препятствиями (реки, овраги) и высотами для создания оборо-

нительных пунктов. Избранная позиция была, как обычно, не идеальной, а «од-

ной из наилучших» — «исправить искусством» предстояло только один фланг.

Ключевыми элементами позиции являлись дороги. Наконец, сражение на этом

месте могло не состояться, если бы противник — Наполеон — счёл её слишком

выгодной для обороняющихся.

При подготовке к сражению объектом деятельности обеих армий стано-

вился участок первичного ландшафта, соразмерный их численности и соответ-

ствующий поставленным полководцами задачам. Превращаясь в позицию для

расположения войск, основные элементы первичного ландшафта не столько

Типологическое разнообразие культурных ландшафтов

изменялись материально, сколько получали временно новое функциональное

назначение. Отрицательные формы рельефа — овраги, долины рек, лощины —

становились естественными препятствиями или укрытиями, высоты — опор-

ными пунктами или артиллерийскими позициями, поля — пространством для

размещения войск и маневра, леса — преградами и прикрытиями резервов. На-

селённые пункты и каменные строения использовались как центры оборони-

тельной позиции. Они же были главными целями атакующих действий насту-

пающей стороны.

Иногда на позиции, выбранной для сражения, до его начала ни одна из сто-

рон не ставила своей целью или не успевала соорудить какие-либо оборонитель-

ные укрепления. Так, в частности, было на Куликовом поле (1380 г.), в сражениях

под Йеной и Ауэрштадтом (1806 г.). В более типичных ситуациях обороняющая-

ся сторона создавала укреплённый лагерь, строила земляные укрепления для ар-

тиллерии и пехоты, оборудовала пути для передвижения своих войск (мосты,

просеки), разбирала или сжигала деревянные постройки в предполагаемой зоне

боевых действий. Инженерную подготовку местности проводила и наступаю-

щая сторона. Вплоть до начала XX в. количество целенаправленно созданных в

ходе подготовки к сражению искусственных объектов было невелико и занимало

весьма незначительную часть общей площади поля битвы.

|

| Центральная часть Бородинского поля (батарея Раевского) после сражения. Литография 1830-х гг. по рисунку с натуры А. Адама |

Образное представление о подготовке позиции на Бородинском поле мож-

но получить из воспоминаний участника сражения Ф. Н. Глинки: «В середине

нашей боевой линии заметны и важны два пункта: Горки и деревня Семёнов-

ская. Между ними тянется отлогая высота с лёгким скатом к речке Колоче. Ви-

дите ли, как начинаются рисоваться бастионы на гребне этой высоты? Это боль-

шой люнет (батарея Раевского), оспариваемый с такою славою. Вот и ещё око-

пы! Заручьём, перед деревней Семёновскою, уже выросли из земли укрепления,

наскоро сработанные: это три реданта (или флеши)… Следуя глазами за протя-

жением главной линии к левой стороне, вы упираетесь на левом фланге в боло-

то, покрытое частым лесом. Тут расположена деревня Утица. Через неё от села

Культурный ландшафт как объект наследия

Ельни идет на Можайск старая Смоленская дорога, уже давно оставленная».

Обычный сельский пейзаж превратился в «город, мгновенно возникший на

месте жатв и селений: его домы-шалаши из ветвей и соломы; его длинные ули-

цы протянуты между длинными стальными заборами из ружей и штыков; его

площади уставлены молчаливо — грозною артиллериею» (Глинка, 1985).

В этом состоянии поле сражения находилось очень недолго. Событие, ко-

торое происходило на этом месте — столкновение многих тысяч людей, стре-

мящихся уничтожить друг друга с использованием всего имеющегося у них

оружия, разрушить всё, что могло защитить противника.

В результате интенсивного, но кратковременного разрушительного воз-

действия на оборудованный для ведения боевых действий ландшафт возникает

новый тип культурного ландшафта. Материальные следы сражения состоят из

разрушенных укреплений, преобразованных элементов первичного ландшаф-

та, использованных боеприпасов, обломков оружия, захоронений. Всё это явля-

ется материальным свидетельством битвы. Информация о сражении первона-

чально состоит из немногочисленных документов и гораздо большего объёма

сведенийиэмоциональных впечатлений, зафиксированных в памяти его участ-

ников и очевидцев.

Важно подчеркнуть, что если материальные свидетельства боевых дейст-

вий имеют тенденцию к исчезновению, то новое информационное содержание

ландшафта поля битвы неуничтожимо, как и сам факт исторического события,

то есть сражения.

Таким образом, на месте первичного (природного или сельского) ландшафта,

изменённого в результате боевых действий, начинает формироваться военно-

исторический культурный ландшафт поля сражения.

Он является военным по своему происхождению и временному функцио-

нальному назначению, историческим — по информационному содержанию и

значению события, культурным как особый вариант взаимодействия человека

и природы, целенаправленно созданный в результате подготовки к сражению и

самого сражения.

В отличие от первичного военно-исторический ландшафт поля сражения

следует считать целостной ландшафтной единицей, основанием для выделения

которой является её особое функциональное назначение при подготовке к сра-

жению и в ходе него. Его границы определяются протяжённостью по фронту

оборонительной позиции и глубиной расположения войск обеих сторон, вклю-

чая резервы и центры управления армиями.

Степень разрушения элементов первичного ландшафта зависит от числен-

ности войск, используемых видов оружия, интенсивности боевых действий.

Однако при этом бoльшая часть из этих элементов сохраняется. Исключение

составляют лишь некоторые населённые пункты и отдельные сооружения. Все

сохранившиеся элементы ландшафта приобретают новую культурную цен-

ность, становясь памятными местами и памятными объектами как свидетели

сражения. Это зависит не только от наличия в них материальных остатков сра-

жения; их связь с боевыми действиями может быть зафиксирована и в инфор-

мационном слое ландшафта — исторических источниках (картах, диспозици-

ях, рапортах, воспоминаниях) и материалах исследований.

Типологическое разнообразие культурных ландшафтов

Специфические элементы военно-исторического ландшафта поля сраже-

ния, представленные как целенаправленно созданными, так и разрушенными

объектами, сравнительно немногочисленны. Их особое функциональное назна-

чение — военное — кратковременно и неповторимо. Их сохранение не может

быть обеспечено продолжением той деятельности, в результате которой они по-

явились, тоестьвоенных действий. Болеетого, полностью сохранить целостность

и аутентичность военно-исторического ландшафта невозможно в принципе.

Подтверждением этого может служить описание первоначального состоя-

ния военно-исторического ландшафта Бородинского поля: «Остовы лошадей с

обнажёнными ребрами, искрошенное оружие, разбитые барабаны, каски, сумы,

опрокинутые фуры без колёс, колёса без осей, оледенелые пятна крови и

примёрзлые к земле разноцветные лохмотья мундиров разных войск, разных

народов: вотубранство поля Бородинского! Горецкие и Шевардинские курганы

и большой центральный люнет стояли, как запустелые башни, ужасными сви-

детельствами ужасного разрушения. Окрестные деревни сожжены; леса, об-

нажённые осенью и постоями войск, изредели… И в эт ом могильном запусте-

нии лежали трупы, валялись трупы, страшными холмами громоздились тру-

пы!» (Глинка, 1985).

Зафиксированное пером очевидца состояние не может быть сохранено или

восстановлено полностью и не может служить эталоном при определении сте-

пени сохранности поля сражения как объекта наследия. В этом его существен-

ное отличие от других типов культурного ландшафта — дворцово-паркового,

усадебного, монастырского, городского, заводского и т. п.

Военно-исторический ландшафт поля сражения — это развивающаяся ди-

намичная территориально-пространственная система. В контексте данной кни-

ги существенно важным является процесс его превращения в объект наследия.

При этом следует отметить три важнейших фактора.

Первый из них — природные процессы, объективно ведущие к изменению

и уничтожению материальных свидетельств сражения.

В первую очередь исчезаютследы разрушений в природных элементах

ландшафта — «раны войны». Разрушенные земляные укрепления оплывают и

превращаются взарастающие руины. Дольше всего материальные следы сраже-

ния сохраняет сама земля. Почва, насыщенная смертоносным металлом и про-

питанная кровью, даже при условии регулярной распашки может сохранять

свидетельства битвы на протяжении многих столетий. На отдельных участках

может образоваться археологический культурный слой поля сражения.

Военно-исторический ландшафт поля сражения может полностью утра-

тить все материальные свидетельства события, сохранив в своём информаци-

онном слое лишь название и (или) дату битвы, которые не позволяют опреде-

лить с достаточной точностью даже её место. Это происходит в том случае, если

жизнь на поле сражения не возобновлялась в течение многих столетий или оно

стало местом расселения нового этноса (битва на р. Калке, 1223 г.). Во всех дру-

гих случаях сохраняется возможность установления места битвы и развития его

ландшафтного комплекса в виде ассоциативного культурного ландшафта.

Второй фактор — возобновление на поле сражения мирной жизни, его ис-

пользование по первоначальному назначению.

Культурный ландшафт как объект наследия

Начало этого процесса — сбор трофеев и захоронение человеческих и кон-

ских трупов. Захоронение или сожжение останков павших воинов сопровожда-

ется появлением на поле сражения десятков или сотен братских могил и (далеко

не всегда) первых памятных знаков на них — земляных курганов, каменных

пирамид, деревянных крестов, сделанных из подручных материалов обелисков

с надписями. Восстановление населённых пунктов и традиционных форм при-

родопользования является необходимым и наиболее эффективным средством

сохранения памятных мест и объектов — полей, лесов, оврагов, дорог, зданий и

сооружений. В течение одного-двух десятилетий военно-исторический ланд-

шафт, изменяясь, приобретает облик, близкий к тому, который был до сраже-

ния. Это не означает полного восстановления первичного ландшафта, посколь-

ку границы угодий и населённых пунктов, соотношение открытых и закрытых

пространств, породный состав лесов, характер застройки и т. д. не воссоздаются,

а воспроизводятся постольку, поскольку используются традиционные техноло-

гии хозяйственной деятельности и традиционные образцы застройки. До конца

XIX в. такое природопользование, несмотря на накопление изменений, обеспе-

чивало, как правило, сохранение военно-исторических ландшафтов полей сра-

жений на уровне их узнаваемости.

Третий фактор развития военно-исторических ландшафтов полей сраже-

ний — их мемориализация.

Мемориализация культурного ландшафта поля сражения — это не только

установка на нём разнообразных памятных знаков, но и закрепление в народ-

ной памяти прямой ассоциативной связи между историческим событием и

местностью, на которой оно произошло.

Интегральным выражением особой ценности поля сражения является пре-

вращение названия местности в символическое понятие международного или

национального масштаба: Марафон, Канны, Ватерлоо, Верден, Сталинград.

Символическую и легендарную ценность места сражения выражает топоним

Куликово поле. Стихотворение «Надпись на поле Бородинском» (Н. Д. Иван-

чин-Писарев, 1813 г.), в котором село Бородино названо российским Марафо-

ном, можно считать началом признания особой ценности Бородинского поля.

Более совершенное поэтическое выражение этоговлермонтовском «Бородино»

привело к тому, что слова «и вот нашли большое поле» и «недаром помнит вся

Россия» ассоциируются с Бородинским полем даже без его названия. Аналогич-

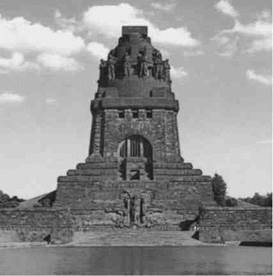

ным образом в Германии название «Битва народов» ассоциируется с полем сра-

жения под Лейпцигом.

Мемориальная ценность поля битвы в первую очередь осознаётся родст-

венниками погибших. Как правило, именно они устанавливают на поле сраже-

ния первые памятные знаки — надгробия. Поскольку зафиксировать после сра-

жения местa захоронения отдельных воинов и даже генералов удаётся далеко не

всегда, количество индивидуальных надгробных памятников на поле сражения

исчисляется единицами. Количество надгробий на братских могилах также не-

сопоставимо меньше количества захоронений.

Символические памятники государственного значения устанавливаются

на полях сражений через несколько десятилетий, ещё при жизни ветеранов бит-

вы или к юбилейным датам. В зависимости от национальных традиций это

Типологическое разнообразие культурных ландшафтов

|

| Памятник «Битве народов» в г. Лейпциге. Архитектор К. Тимэ, 1913 г. |

может быть монумент, часовня, храм.

В России традиция строительства

храмов на полях сражений насчи-

тывает много веков. Свидетельст-

во этому — храм Михаила Архан-

гела, построенный в XV в. у места

Ледового побоища. Иногда памят-

ники символического значения по-

являются лишь к столетию битвы

(Лейпциг) или даже через несколь-

ко веков (Куликово поле). Все они

выражаютособую историческую

ценность места сражения, патрио-

тизм, предостережение возможно-

му противнику. Примером этого

является Бородинский монумент

1839 г., о котором участник сраже-

ния Н. Любенков писал: «Пусть

драгоценный этот памятник ожи-

витвоспоминания, пусть воины

наши, узрев его, возбудятся ещё большею ревностию и соделаются достойными

на великие жертвы, пусть примирённые враги с тайным ропотом отойдут

прочь. Завидя обелиск гигантам Европы, у них затмится мысль нового вторже-

ния в Россию, где громовые кары их настигли» (Любенков, 1837).

Признание военно-исторической ценности поля сражения выражается в

установке памятных знаков на командных пунктах полководцев, местах распо-

ложения воинских частей, памятных местах, связанных с эпизодами битвы.

С этой целью под Лейпцигом в 1861–1864 гг. было установлено 44 памятных

камня на личные средства Т. Апеля, который выразил желание, «чтобы наши

внуки тоже любили посещать эти памятные места на знаменитых полях Лейп-

цига, узнавали бы правду о войне и боях, об ужасном несчастье, которое было

совершено силами, данными людям Богом» (Шмидт, 2002). На поле сражения

под Йеной (1806 г.) установлено 17 памятных знаков такого типа.

Признание военно-исторической ценности поля сражения иногда сопрово-

ждается восстановлением укреплений.

Культурно-историческая ценность полей сражений выражается превраще-

нием их территорий в достопримечательные места, предназначенные для ос-

мотра посетителями. Одновременно на некоторых из них создаются музеи с

экспозициями. Старейшимвмиреизмузеев, существующих в настоящее время

на полях сражений, является Бородинский музей-заповедник (1839 г.), первым

экспонатом которого стал план Бородинского сражения из Военно-топографи-

ческого департамента.

Разнообразие архитектурно-художественных форм, информационного со-

держания и количества памятных знаков отражает многогранность истори-

ко-культурного потенциала полей сражений, а также многообразие возможно-

стей их ассоциативного восприятия.

Культурный ландшафт как объект наследия

|

Военно-исторический ландшафт

поля сражения постепенно превраща-

ется в музейно-мемориальный ланд-

шафт, соответствующий ассоциатив-

ному типу культурного ландшафта.

Музейно-мемориальный ланд-

шафт поля сражения — это результат

совокупного воздействия указанных

выше факторов на военно-историче-

ский ландшафт, сложного переплете-

ния частных, общественных и государ-

ственных инициатив, это поле сраже-

ния как объектнаследия в современном

состоянии — с утратами и дополне-

ниями.

| Поле сражения под Йеной, памятный знак «Прусская кавалерия». 1990-е гг. (фото Р. Хайне) |

Композиционные элементы му-

зейно-мемориальноголандшафтаполя

сражения образуютсложную систему

смысловых и визуально-пространст-

венных взаимосвязей. Это не исключа-

ет возможности их типологизации, не-

обходимой для более полного выявле-

ния историко-культурного потенциала поля сражения, описания характеристик,

важных не только для сохранения этих элементов, но и для развития всего ланд-

шафта или ландшафтного комплекса. Предлагаемая нами систематизация ланд-

шафтных элементов обусловлена генезисом культурного ландшафта полей сра-

жения,происхождениемотдельныхобъектов,ихфункциональнымназначением

и особенностями содержащейся в них информации.

Композиционная структура музейно-мемориального ландшафта поля сра-

жения включаетв себя историко-культурные элементы (объекты наследия) и со-

временные объекты недвижимости.

Рассмотрим историко-культурные элементы, или объекты наследия.

2015-05-05

2015-05-05 712

712