2.1.1. Схемы Д.М.

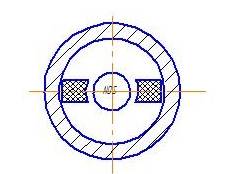

Наиболее распространенная в электроизмерительных приборах конструкция магнитоэлектрического преобразователя в виде наружного магнита и внутреннего цилиндрического керна-магнитопровода, в зазоре между которыми располагается поворотная обмотка - для гироприборов мало пригодна, т.к. требуются токоподводы. Поэтому в гироприборах используются Д.М. в виде конструкции, в которых обмотка с током является неподвижной, а магнит - подвижным (рис.1).

Рис. 1. Схема Д.М.

Наружный цилиндр, охватывающий катушку, является экраном, предохраняющим датчик от влияния внешних постоянных магнитных полей, например, от земного магнетизма. Кроме того, экран уменьшает сопротивление потоку постоянного магнита, что повышает индукцию в зазоре и, в конечном счете, увеличивает вращающий момент.

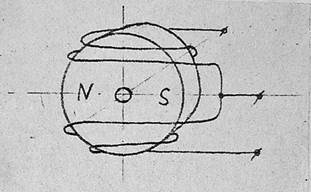

Очень важно, чтобы экран обладал малым собственным остаточным намагничиванием, т.к. наличие остаточного намагничивания экрана приводит к появлению ʺнулевогоʺ момента. Возможно использование вместо одной – двух обмоток, включенных по дифференциальной схеме (рис.2).

|

|

|

Рис.2. Вариант схемы ДМ.

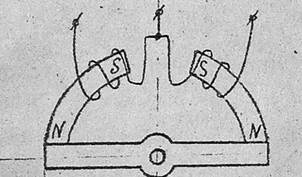

Возможна схема ДМ, приведенная на рис.3.

Рис.3. Вариант схемы ДМ.

В схеме на рис.3 при равенстве токов в катушках магнит находится в равновесии.

С целью увеличения вращающего момента иногда увеличивают число пар полюсов (рис.4).

Рис.4 Схема ДМ с двумя парами полюсов.

С увеличением числа пар полюсов возрастает влияние поворота ротора на величину момента.

2015-05-06

2015-05-06 453

453