(по Меаатё, 5гос1г, 1990)

| Центральные и латеральные резцы |

40% нет

Клыки

| Первый премоляр!' |

| 23° |

| .04% ч|62^^меют.два. '' : корня) ^ |

__..:'.: ••.,..»/...-. ••-:- :.

Второй премайяр

| Первый м медиальный дистапьны |

|

| 30% |

| медиальный щечный канал в 60% рвйаеЩвойной |

87%;,5%

К общим для всех групп зубов следует отнести также наличие ступенек (зазубрин) в корневом канале и мелких ответвле-' ний от магистрального канала, чаще в области верхушки корня. Существуют разные варианты строения корневых каналов.

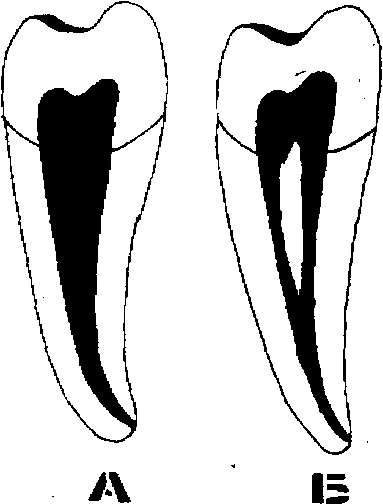

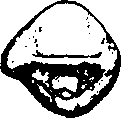

Бренк (1982) выделил четыре типа каналов в одиокорне-вых зубах (рис. 2):

к 1 типу относятся зубы, которые имеют один корневой канал, продолжающийся на всем протяжении до верхушки корня;

ко II типу относятся зубы, имеющие два корневых канала, которые в области верхушки корня соединяются и заканчиваются одним корневым каналом;

к III типу относятся зубы, которые имеют два корневых ка

ГЛАДА 1 15

нала на всем его протяжении и открываются двумя отдельными верхушечными отверстиями;

|

|

|

к IV типу зубов относятся зубы, которые имеют один корневой канал, заканчивающийся в апикальной части корня двумя самостоятельными каналами (с двумя апикальными отверстиями).

|

|

Рис. 2. Четыре типа корневых каналов в однокорневых зубах:

а) — I тип; 6) - II тип; в) - III тип; г) - IV тип.

Другие варианты строения зубов, по мнению Бренка, встречаются очень редко. Это прежде всего — наличие двух каналов с различным количеством ответвлений между ними или разветвление корневого канала в виде дельты в области верхушки корня. Анализируя различные варианты строения каналов, следует заметить, что латеральные ответвления от магистрального канала встречаются в клинической практике довольно часто, примерно в 50% случаев. Они обычно отходят под разным углом от магистрального канала и могут заканчиваться слепо или сообщаться с периодонтом, как показано на рисунке 1. Такие анастомозы имеют важное практическое значение, так как при воспалении пульпы через них могут проникать микроорганиз-

| ГЛАВА 1 |

мы или их токсины в периодонт, вызывая его воспаление, или наоборот, периодонтит может явиться причиной последующего развития воспаления в ткани пульпы.

Эндодонтические манипуляции при лечении пульпита и пе риодонтита легче всего проводить в молодом возрасте, так ка«у пожилых людей корневые каналы постепенно сужаются из за отложения вторичного (заместительного) дентина. По мер образования вторичного дентина в полости зуба и в корневьс каналах пульпа склерозируется, меняет свою функцию и посте пенно отмирает. В таких зубах остаются лишь отдельные уча;

|

|

|

Стки жизнеспособной пульпы у верхушки корня. Длительно раздражение пульпы, которое имеет место при хронической кариесе, также ускоряет процесс образования вторичног дентина. В зубах со значительным отложением вторичной дентина корневой канал на рентгенограмме или совсем не ви ден, или просматривается в виде узкой полоски. Такие зубх представляют известные трудности при эндодонтическом ле чении, вместе с тем при использовании современного эндо донтического инструментария и новых технологий эти трудно сти можно преодолеть и качественно запломбировать корне вой канал. Из особенностей строения корневых каналов отдель ных групп зубов необходимо отметить следующее.

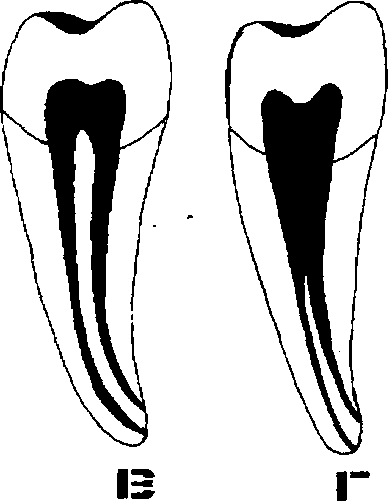

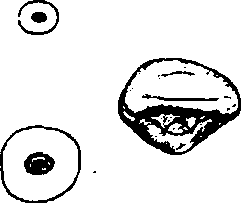

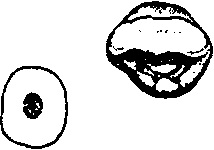

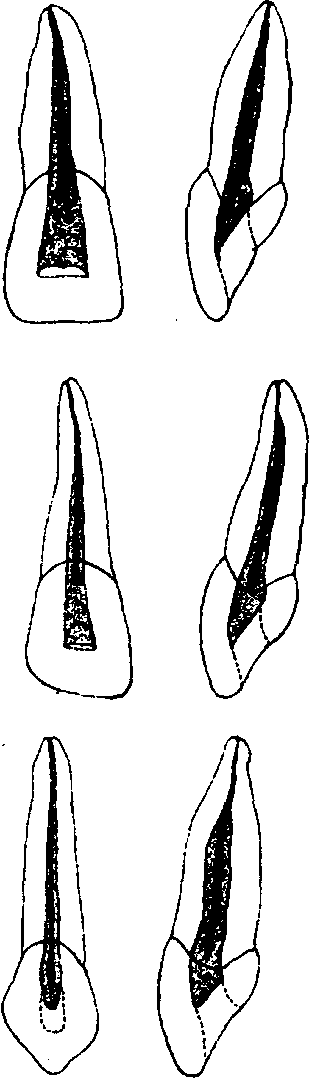

Полость зуба верхнего центрального резца как правило име ет долотообразную форму и переходит непосредственно в корю вой канал. В области шейки зуба канал обычно расширен в вес тибуло-оральном направлении, а в средней и верхушечной част приобретает округлую форму. В области верхушки корня и,ег тральный и латеральный резцы верхней челюсти несколько изо гнуты и отклонены от средней линии дистально. На рис. 3 (а, б схематически представлены наиболее часто встречающиеся топо графоанатомические взаимоотношения коронковой и корнево части пульпы резцов верхней челюсти анфас, в профиль, также на поперечном сечении устьевой части корневого кана ла и в его апикальной части. Пунктиром обозначен доступ корневому каналу, т. е. тот участок твердых тканей зуба, которы необходимо удалить с целью создания свободного доступа в ко{ невой канал.

ГЛАВА /

|

| О |

|

| о |

|

Рис. 3. Клинико-анатомические особенности строения центральных (а) и латеральных (6) резцов, а также клыка (в) верхней челюсти (вид анфас, в профиль, поперечное сечение корня в области шейки зуба и верхушки корня, вид со стороны режущей поверхности). Пунктиром показано формирование доступа к корневым каналам (по НаЛу, 1976).

2-822

2015-05-06

2015-05-06 1606

1606