1) Тепловлажностное отношение и луч процесса

Когда состояние влажного воздуха характеризуется точкой А (рис.1), лежащей выше кривой φ = 100%, водяной пар в воздухе находится в перегретом состоянии. Если состояние влажного воздуха характеризуется точкой А1 (на кривой насыщения φ=100%), то водяной пар в воздухе находится в насыщенном состоянии.

|

(рис. 1)

Процессы перехода воздуха из одного состояния в другое на поле Id- диаграммы изображаются прямыми линиями (лучами), проходящими через точки, соответствующие начальному и конечному состоянию влажного воздуха.

Уравнение перехода представляет собой уравнение пучка прямых, положение которых на диаграмме определяеться точкой начального состояния воздуха 1 (I1, d1) и величиной тепловлажностного коэффициента ε, представляющего собой отношение изменения энтальпий воздуха к изменению его влагосодержания:

ε = (I2-I1) / (d2-d1) * 1000 где ε — тенловлажноcтный {или угловой) коэффициент линии процесса (иначе называемой «лучом процесса»). характеризующий изменение состояния воздуха, кДж/кт.

|

|

|

ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Основной характеристикой изменения параметров воздуха в помещении является отношение избыточного полного тепла Qn, кДж. к влаговыделениям Мап, кг, называемое тепловлажностным отношением или угловым коэффициентом луча процесса в помещении е. кДж/кг: ε =Qп / М вл.Если избыточное полное тепло измеряеться в Вт, то выражение примет вид ε = 3,6 Qп / М вл Эта характеристика удобна при расчетах воздухообменов с использованием l-d диаграммы влажного воздуха.

2) Воздухообмен для ассимиляции избытков влаги

, кг/ч,

, кг/ч,

где: dв – влагосодержание удаляемого воздуха, г/кг;

dп – влагосодержание приточного воздуха, г/кг;

W – избыточные влаговыделения в помещении, г/ч

W = gwn + 1000Wоб,

где: dw – влаговыделение одним человеком, г/ч

3) Прямоточная схема СКВ и значение технологических параметров

По степени использования наружного воздуха центральные СКВ подразделяют на прямоточные, рециркуляционные и с частичной рециркуляцией.

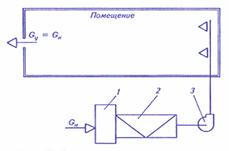

В прямоточных СКВ, принципиальная схема которых представлена на рис. 1 используется только наружный воздух. Эти системы забирают наружный воздух, обрабатывают его до необходимых параметров и подают в обслуживаемые помещения. Из помещений воздух удаляется системами вытяжной вентиляции.

Прямоточные СКВ применяют для помещений, в которых выделяются токсичные пары и газы, пыль и содержатся болезнетворные микроорганизмы, исключающие повторное использование удаляемого из помещения воздуха. Такие же системы применяют для помещений, в воздухе которых содержатся резко выраженные неприятные запахи, а также для помещений с выделениями взрывоопасных и пожароопасных веществ.

|

|

|

Рис. 1. Принципиальная схема центральной прямоточной СКВ:

1 - воздухоприемная камера; 2 - центральный кондиционер;

3 - приточный вентилятор

4) Основные способы распределения воздуха в помещениях

Воздухообмен следует организовывать таким образом, чтобы обеспечить соблюдение требований по предельному содержанию вредных веществ и норм метеорологических условий в воздухе рабочей или обслуживаемой зоны (РЗ), а также норм взрывопожарной безопасности наиболее экономичным способом.

В процессе организации воздухообмена и при подборе воздухораспределительных устройств (ВР) необходимо решить следующие задачи:

1) определить требуемый расход вентиляционного воздуха:

2) установить экстремальные значения скоростей и температур воздуха (концентраций) в рабочей или обслуживаемой зоне помещения;

3) разработать расчетные схемы циркуляции воздушных потоков в помещении;

4) обеспечить при необходимости условия для равномерного распределения параметров воздуха по площади помещения.

БИЛЕТ 17

1) Процессы обработки воздуха водой в контактных аппаратах

Общим признаком контактных аппаратов является тепловлажностная обработка воздуха в условиях непосредственного контакта с поверхностью воды или водного раствора.Контактные аппараты в виде камер орошения остаются до настоящего времени основным видом оборудования для политропической и адиабатной обработки воздуха. Эффективность процессов тепло- и массообмена в оросительном пространстве в значительной мере зависит от размеров капель. Наиболее ответственными являются процессы охлаждения и осушения воздуха. Как было показано выше, протекание процессов осушения воздуха возможно только при условиях, если температура на поверхности капель будет ниже температуры точки росы воздуха.

Эффективность режимов оценивается энтальпийным показателем процесса θi, соответствующим относительному перепаду энтальпий тепломассообменивающихся сред (воздух — вода):

θi =(I1-I2)/(I1 -Iwl)

где I1 и I2—начальная и конечная энтальпии воздуха, Iw1 — энтальпия насыщенного воздуха, соответствующая температуре воды, поступающей в оросительную камеру

Значения θi в большей мере определяются интенсивностью орошения воздуха водой.Для холодного и переходного периодов года основным является режим адиабатного увлажнения воздуха. Эффективность этого режима оценивается по относительному перепаду температур обменивающихся сред:Ea=(t1-t2)/(t1-tm1) где t1и t2— температура воздуха в начале и конце процесса; tm1— температура мокрого термометра воздуха начального состояния

2) Определение ассимиляционной способности приточного воздуха

3)Схема СКВ с рециркуляцией

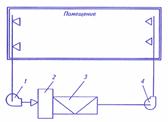

Рис. 2. Принципиальная схема центральной рециркуляционной (замкнутой) СКВ:

1 - вытяжной вентилятор; 2 - воздухоприемная камера;

3 - центральный кондиционер; 4 - приточный вентилятор

В СКВ с полной рециркуляцией осуществляются только очистка воздуха от пыли и тепловлажностная обработка, поэтому такие СКВ применяют для кондиционирования воздуха в помещениях, в которых требуется поддержание температурно-влажностных параметров воздуха, а потребность в наружном воздухе отсутствует или удовлетворяется другими системами. К числу таких помещений относятся многие технологические помещения с тепловыделяющим оборудованием (залы вычислительных машин, радиоцентры и т. п.).

4)Разновидности рекуператоров теплоты, их достоинства и недостатки, принцип работы

Рекуператор тепла вентиляционного воздуха — это конструкция, обязательно имеющая в своем составе теплообменный элемент, имеющая, как правило, вентиляторы (обычно — два) для прокачивания через этот теплообменник потоков вытяжного, удаляемого из помещения, и свежего, подаваемого в помещение воздуха и, зачастую, оснащенное различными дополнительными приспособлениями, призванными автоматизировать работу устройства, улучшить качество подаваемого воздуха и т. д. В таком устройстве тепло от воздуха, который должен быть удален из помещения, отдается воздуху, поступающему в помещение, т. е. практически даром осуществляется тепловая подготовка воздуха перед подачей его в помещение.

|

|

|

По принципу действия рекуператоры тепла бывают регенеративного и рекуперативного типа (смешивающего типа здесь не рассматриваются, как в наименьшей степени удовлетворяющие санитарно-гигиеническим требованиям). Аппараты регенеративного типа обычно имеют более высокую степень энергосбережения, доходящую у наиболее совершенных моделей до 85%. Однако эти аппараты характеризуются повышенным удельным энергопотреблением, конструктивно не способны обеспечить исключение подмеса удаляемого воздуха в поступающий, имеют большие удельный объем и удельную стоимость и, что основное, автору не известны децентрализованные аппараты регенеративного типа, т. е. аппараты, рассчитанные на относительно небольшие потоки воздуха, например, в диапазоне 20—100м3/ч.

Приточно-вытяжная система с рекуператором тепла

преимущества: -Во-первых, разница в экономии тепла составляет 50-70% за счет рекуператора тепла, который нагревает приточный воздух при помощи вытяжного, при этом, не смешивая их;-Объединенная система вентиляции по сравнения с первым случаем занимает намного меньше места. Недостатоки: - высокая стоимость- большие габариты

2015-04-20

2015-04-20 784

784