■ реализацию унифицированного доступа специалистов различных подразделений крупных предприятий к коммуникационным ресурсам;

■ единое централизованное управление, администрирование и техническое обслуживание информационно-коммуникационных ресурсов;

■ организацию доступа к структурированной информации в режимах on-line и off-line;

■ организацию единой системы электронной почты и электронного документооборота;

■ защиту электронной почты на основе международных стандартов с созданием защищенных шлюзов в существующие сети передачи данных, работающих по протоколам РОРЗ, SMTP, UUCP;

■ организацию глобальной службы каталогов в интересах абонентов корпоративной вычислительной сети на базе протокола Х.500;

■ реализацию единого пользовательского интерфейса, предоставляющего пользователям средства работы с коммуникационными ресурсами корпоративной вычислительной сети;

■ взаимодействие корпоративной сети крупных предприятий с бизнес-системами других организаций, вычислительными сетями государственных учреждений, финансово-кредитных органов, участвующих в информационном обмене на правах абонентов телекоммуникационной корпоративной системы;

■ функциональную наращиваемость, обеспечивающую построение корпоративной вычислительной сети, как постоянно развивающейся и совершенствующейся, открытой для внедрения новых аппаратно-программных ресурсов, позволяющих развивать и совершенствовать состав и качество информационно-коммуникационных услуг без нарушения нормального функционирования сети.

Определяющим фактором при организации корпоративных вычислительных сетей и организации информационных связей между подразделениями крупных предприятий и организаций различного типа, где осуществляются распределенная обработка данных в ЛВС филиалов и концентрация данных в автоматизированном корпоративном информационном хранилище, является простота доступа к информационным ресурсам. В этой связи основой современного подхода технических решений в построении информационной технологии в корпоративных системах является архитектура «клиент-сервер».

Реальное распространение архитектуры «клиент-сервер» стало возможным благодаря развитию и широкому внедрению в практику концепции открытых систем. Основным смыслом подхода открытых систем является упрощение процесса организации совместимости вычислительных сетей за счет международной и национальной стандартизации аппаратных и программных интерфейсов. Главной причиной развития концепции открытых систем явились повсеместный переход к организации корпоративных вычислительных сетей и те проблемы комплексирования аппаратно-программных средств, возникшие в связи с объединением различных платформ и топологий локальных вычислительных сетей структурных подразделений и филиалов.

Однако внедрение архитектуры «клиент-сервер» в корпоративных вычислительных сетях, которые используют различные технические решения при построении локальных вычислительных сетей в филиалах и структурных подразделениях, поддерживающих различные протоколы передачи данных, приводит к их перегрузке сетевыми деталями в ущерб функциональности.

Еще более сложный аспект этой проблемы связан с возможностью использования разных форматов данных в разных узлах неоднородных локальных вычислительных сетей и ЛВС, объединенных в корпоративную систему. Это особенно существенно для используемых серверов высокого уровня — телекоммуникационных, вычислительных, баз данных.

Общим решением проблемы мобильности автоматизированной информационной технологии корпоративной системы, основанной на архитектуре «клиент-сервер», является опора на программные пакеты, реализующие протоколы удаленного вызова процедур. При использовании таких средств обращение к серверу в удаленном узле выглядит как обычный вызов процедуры.

Подобная организация информационных связей в корпоративных системах обеспечивает доступ к данным любого уровня, предоставляя не только всю необходимую информацию, но и давая возможность контролировать работу структурных подразделений фирмы с необходимой степенью детализации.

Полномасштабное отражение производственных процессов позволяет приблизить автоматизированную корпоративную информационную технологию к проблемам фирмы, организовать принятие оптимальных решений в среднем и верхнем звене управления, поставить процесс управления на базу моделирования и прогнозирования экономических ситуаций.

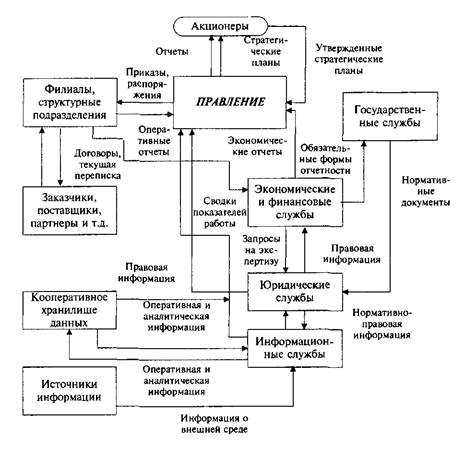

В крупных предприятиях, фирмах, корпорациях процессы обработки информации различаются в зависимости от требований решения функциональных задач, на основе которых формируются информационные потоки в корпоративных системах организации управления (укрупненная схема информационных потоков корпоративной системы представлена на рис. 1.2).

Организация работы правления (центрального офиса). Основной задачей является подготовка стратегического плана развития и руководство общей деятельностью фирмы. Данный блок автоматизированной корпоративной системы отвечает за информационное обеспечение работы правления. Основная форма работы с информацией в этом блоке -получение и обработка информации, на основе которой вырабатывается стратегическое направление развития организации. Выработанный стратегический план развития доводится до всех структурных подразделений посредством телекоммуникационных средств.

Организация работы экономических и финансовых служб. Данный блок обеспечивает функционирование финансовой дирекции и бухгалтерии организации. Основные задачи финансовых служб — сформировать обобщенную картину работы фирмы для правления, оптимизировать налогообложение фирмы, обобщить всю финансовую информацию деятельности организации и довести информацию до высшего руководящего звена фирмы.

Юридическое обеспечение. Основной задачей является укрепление правового и имущественного положения фирмы. В данном модуле производится обработка информации, на базе которой выполняются следующие функции:

■ подготовка и ведение базы нормативно-правовой и справочной информации, регламентирующей внешнюю деятельность организации;

■ разработка и юридическая экспертиза документов, регламентирующих внутреннее функционирование фирмы;

■ юридическая экспертиза заключаемых сделок и договоров и т. д.

Юридическая информация доводится прежде всего до высшего руководящего звена, а также потребляется всеми заинтересованными службами организации.

Рис. 1.2. Укрупненная схема информационных потоков корпоративной системы

Основными функциональными задачами организации являются подготовка сводных аналитических отчетов для поддержки принятия долговременных решений и обеспечение оперативной проверки внешних связей организации на основе информационных ресурсов, поступающих из различных источников информации, а также обработка оперативной информации для решения функциональных задач корпорации, ее структурных подразделений и принятия управленческих решений в режиме реального времени во всех корпоративных звеньях.

Организация решения основных задач по обработке информации и управлению крупной фирмой или корпорацией основывается на общем информационном пространстве, построении корпоративного автоматизированного хранилища информации, что позволяет управлять текущей деятельностью фирмы, а также разрабатывать стратегические планы развития корпорации. Общее информационное пространство представляет собой организацию программной, аппаратной, информационной совместимости различных аппаратных платформ и архитектур обмена данными на всех уровнях управления и в различных корпоративных звеньях системы.

Информационные технологии как инструмент формирования управленческих решений

Организации различных типов и сфер деятельности можно представить как бизнес-систему, в которой экономические ресурсы посредством различных организационно-технических и социальных процессов преобразуются в товары и услуги.

В процессе деятельности любой бизнес-системы на нее влияют факторы внешней среды (конкуренты, заказчики, поставщики, государственные учреждения, партнеры, собственники, банки, биржи и т. д.) и внутренние факторы, которые в основном являются результатом принятия того или иного управленческого решения.

Процесс принятия управленческих решений рассматривается как основной вид управленческой деятельности, т. е. как совокупность взаимосвязанных, целенаправленных и последовательных управленческих действий, обеспечивающих реализацию управленческих задач.

Цель и характер деятельности организации определяют ее информационную систему и автоматизацию информационной технологии, а также вид обрабатываемого и производимого информационного продукта, на основе которого принимается оптимальное управленческое решение.

Эффективность принятия управленческих решений в условиях функционирования информационных технологий в организациях различного типа обусловлена использованием разнообразных инструментов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Можно выделить четыре круга задач, решаемые фирмой:

1. Первый круг задач ориентирован на предоставление экономической информации внешним по отношению к фирме пользователям — инвесторам, налоговым службам и т. д. В данном случае для анализа используются показатели, получаемые на основе данных стандартной бухгалтерской и статистической отчетности, а также других источников информации.

2. Второй круг связан с задачами анализа, предназначенными для выработки стратегических управленческих решений развития бизнеса. В этом случае информационная база должна быть шире, но в рамках достаточно высокоагрегированных показателей, характеризующих основные тенденции развития отдельной фирмы или корпорации.

3. Третий круг задач анализа ориентирован на выработку тактических решений. Его информационная база чрезвычайно широка и требует охвата большого количества частных высокодетализирован- ных показателей, характеризующих различные стороны функционирования объекта управления.

4. Четвертый круг задач связан с задачами оперативного управления экономическим объектом в соответствии с функциональными подсистемами экономического объекта. Для решения этих задач используется текущая оперативная информация о состоянии экономического объекта и внешней среды.

Основными функциями управленческого аппарата различных организаций являются анализ ситуаций в компании и внешней среде и принятие решений по стратегическому и краткосрочному планированию ее деятельности.

Реализация плановых задач принятия решений осуществляется на стратегическом, тактическом и оперативном (операционном) уровнях.

Каждый из этих уровней требует определенной информационной поддержки, которая реализуется на базе информационной технологии. В соответствии с уровнями принятия решений в функционировании информационной технологии можно выделить три контура: долгосрочного стратегического планирования, среднесрочного тактического планирования и оперативного регулирования деятельности организации.

1. Стратегический уровень ориентирован на руководителей высшего ранга. За счет организации информационной технологии обеспечивается доступ к информации, отражающей текущее состояние дел в фирме, внешней среде, их взаимосвязи и необходимой для принятия стратегических решений. Основными целями стратегического уровня управления являются:

■ определение системы приоритетов развития организации;

■ оценка перспективных направлений развития организации;

■ выбор и оценка необходимых ресурсов для достижения поставленных целей.

В соответствии с этими направлениями информационная технология обеспечивает высшему руководству оперативный, удобный доступ и сортировку информации по ключевым факторам, которые позволяют оценивать степень достижения стратегических целей фирмы и прогнозировать ее деятельность на длительную перспективу.

Особенностями информационной технологии контура долгосрочного планирования и анализа прогнозируемого функционирования является построение агрегированных моделей развития организации с учетом деятельности смежных производственно-хозяйственных комплексов.

Модели данного контура функционирования информационной технологии должны учитывать:

■ особенности развития рыночных отношений в стране;

■ возможные перспективные виды продукции (товары и услуги), относящиеся к профилю деятельности организации или предприятия;

■ потенциальные виды производственных ресурсов, возможные для использования при создании новых видов продукции (товаров, услуг);

■ перспективные технологические процессы изготовления новых видов продукции (товаров и услуг).

Учет перечисленных факторов в модели функционирования информационной технологии базируется преимущественно на использовании внешней для деятельности организации информации. Таким образом ИТ должна располагать развитой коммуникационной средой (включая Internet) для получения, накопления и обработки внешней информации.

Отличительной особенностью функционирования ИТ в контуре долгосрочного стратегического планирования, базирующемся на использовании агрегированных моделей, следует считать решающую роль самого управленческого персонала в процессе принятия решений. Высокий уровень неопределенности и неполноты информации повышает значение субъективного фактора как основы принятия решений. При этом автоматизированная информационная технология выступает в роли вспомогательного средства, обеспечивающего главную предпосылку для организации деятельности аппарата управления.

Таким образом, информационные технологии поддержки стратегического уровня принятия решений помогают высшему звену управления организацией решать неструктурированные задачи, основной из которых является сравнение происходящих во внешней среде изменений с существующим потенциалом фирмы.

Основным инструментарием для поддержки работы высшего руководящего звена являются разрабатываемые стратегические информационные системы для реализации стратегических перспективных целей развития организации.

В настоящее время еще не выработана общая концепция внедрения стратегических информационных систем из-за их целевой и функциональной многоплановости. Существуют три тенденции их использования:

За основу первой принято положение, что сначала формулируются цели и стратегии их достижения, а только затем автоматизированная информационная технология приспосабливается к выработанной заранее стратегии;

Вторая тенденция основана на том, что организация использует стратегическую информационную систему при формулировании целей и стратегическом планировании;

За основу третьей тенденции принята методология синтеза двух предыдущих тенденций — встраивания стратегической информационной системы в существующую информационную технологию с совмещением выработки концепции развития организации в управленческом звене фирмы.

Информационные технологии призваны создать общую среду компьютерной и телекоммуникационной поддержки стратегических решений в неожиданно возникающих ситуациях.

2. Тактический уровень принятия решений основан на автоматизированной обработке данных и реализации моделей, помогающих решать отдельные, в основном слабо структурированные задачи (например, принятие решения об инвестициях, рынках сбыта и т. д.). К числу основных целей тактического уровня руководства относятся:

■ обеспечение устойчивого функционирования организации в целом;

■ создание потенциала для развития организации;

■ создание и корректировка базовых планов работ и графиков реализации заказов на основе накопленного в процессе развития организации потенциала.

Для принятия тактических решений информационная технология должна обеспечивать руководителей среднего звена информацией, необходимой для принятия индивидуальных или групповых решений тактического плана. Обычно такие решения имеют важное значение на определенном временном интервале (месяц, квартал, год).

Тактический уровень принятия решения средним управленческим звеном используется для мониторинга (постоянного слежения), контроля, принятия решений и администрирования. Основными функциями, которые выполняются на базе автоматизированной информационной технологии, являются: сравнение текущих показателей с прошлыми, составление периодических отчетов за определенный период, обеспечение доступа к архивной информации, принятие тактических управленческих решений и т. д.

Функционирование информационной технологии в контуре среднесрочного тактического планирования базируется на использовании моделей, отражающих реальные факторы и условия возможного развития деятельности организаций и предприятий, в значительной степени учитываются внешние требования поставщиков и потребителей. Однако в данном контуре внешняя информация точно соответствует возможным и практически осуществляемым направлениям развития организаций и предприятий, что повышает уровень определенности данных и модели системы управления.

Для поддержки принятия тактического решения в информационной технологии фирмы используются такие инструментальные средства, как базы данных, системы обработки знаний, системы поддержки принятия решений и т. д.

Одним из инструментальных средств для принятия тактического решения в настоящее время являются системы поддержки принятия решений, которые обслуживают частично структурированные задачи, результаты которых трудно спрогнозировать заранее. Системы поддержки принятия решений имеют достаточно мощный аналитический аппарат с несколькими моделями. Основными характеристиками таких систем являются:

■ возможность решения проблем, развитие которых трудно прогнозировать;

■ наличие инструментальных средств моделирования и анализа;

■ возможность легко менять постановки решаемых задач и входных данных;

■ гибкость и адаптируемость к изменению условий;

■ технология, максимально ориентированная на пользователя.

3. Оперативный (операционный) уровень принятия решений является основой всех автоматизированных информационных технологий. На этом уровне выполняется огромное количество текущих рутинных операций по решению различных функциональных задач экономического объекта. Оперативное управление ориентировано на достижение целей, сформулированных на стратегическом уровне, за счет использования определенного на тактическом уровне потенциала. При этом к числу важнейших приоритетов оперативного управления следует отнести:

■ получение прибыли за счет реализации запланированных заранее мероприятий с использованием накопленного потенциала;

■ регистрацию, накопление и анализ отклонений хода производства от запланированного;

■ выработку и реализацию решений по устранению или минимизации нежелательных отклонений.

Функционирование информационной технологии в контуре текущего планирования и оперативного регулирования происходит в условиях определенности, полноты информации и зачастую в режиме реального времени обработки информации.

Информационные технологии обеспечивают специалистов на оперативном уровне информационными продуктами, необходимыми для принятия ежедневных оперативных управленческих решений. Назначение инструментальных средств информационной технологии на этом уровне — отвечать на запросы о текущем состоянии фирмы и контролировать информационные потоки организации, что соответствует оперативному управлению.

Задачи, цели и источники информации на оперативном уровне заранее определены и структурированы. Выполняется программная обработка информации по заранее разработанным алгоритмам.

Информационная технология, поддерживающая управление на оперативном уровне, является связующим звеном между организацией и внешней средой. Через оперативный уровень также поставляются данные для остальных уровней управления.

Инструментальные средства на оперативном уровне управления имеют небольшие аналитические возможности. Они обслуживают специалистов организации, которые нуждаются в ежедневной, еженедельной информации о состоянии дел как внутри фирмы, так и во внешней среде. Основное их назначение состоит в отслеживании ежедневных операций в организации и периодическом формировании строго структурированных сводных типовых отчетов.

Основные информационные потребности на оперативном уровне могут быть удовлетворены с помощью типовых функциональных и проблемно-ориентированных аппаратно-программных инструментальных средств для текстовой, табличной, графической и статистической обработки данных, электронных коммуникаций и т. д.

Тема 2. Эволюция, современное состояние и тенденции развития информационных технологий.

Поколения информационных технологий

Стратегические информационные системы изменяют цели, действия, изделия, или услуги, относящиеся к окружающей среде и связям организаций, чтобы помочь им получить преимущество перед конкурентами. Системы, которые имеют эти результаты, могут даже изменять бизнес организаций. Эволюция информационных технологий тесно связана с развитием новых стратегических моделей корпоративного бизнеса. Стремление компаний повысить эффективность ИС стимулирует появление более совершенных аппаратных и программных средств, которые, в свою очередь, подталкивают пользователей к модернизации ИС. Эта «гонка по кольцу» происходит с целью более адекватной реакции на изменение рыночной конъюнктуры и извлечения максимума прибыли при минимальном риске. Логика развития ИС за последние 30 лет (эффект маятника): централизованная модель обработки данных (середина 80-х годов)Юраспределенная архитектура одноранговых локальных сетей (ЛС) персональных компьютеровЮвозврат к централизации ресурсов системы. Сегодняшняя технология типа «клиент-сервер» объединяет достоинства предыдущих. Первое поколение ИС (1960-1970)- на базе центральных ЭВМ по принципу: «одно предприятие – один центр обработки». Стандартная среда выполнения функциональных задач – ОС фирмы IBM – MVS. Второе поколение ИС (1970-1980) – децентрализация ИС, когда информационные технологии внедряются в офисы и отделения компаний на базе мини-компьютеров типа DEC VAX. Параллельно началось активное развитие высокопроизводительных СУБД типа DB2 и пакетов коммерческих прикладных программ. Новое: двухуровневая и трехуровневая модель организации систем обработки данных (центральная ЭВМ – миникомпьютеры отделений и офисов) с информационным фундаментом на основе децентрализованной базы данных и прикладных пакетов. Третье поколение ИС (1980-начало 1990) – распределенная сетевая обработка, массовый переход на персональные компьютеры (ПК). Логика корпоративного бизнеса потребовала объединения разрозненных рабочих мест в единую ИС, появились вычислительные сети и распределенная обработка. Скоро в одноранговых системах появились признаки иерархии: выделенные файл-серверы, серверы печати и телекоммуникационные серверы, затем серверы приложений. Сначала возрастающую потребность в концентрации ресурсов ИС, ответственных за администрирование системы (организацию вычислительного процесса, поддержку корпоративной базы данных и выполнение приложений) удовлетворялась за счет UNIX-серверов, выпускаемых IBM, DEC, Hewlett-Packard, Sun и др. Рынок серверов стал одним из динамичных секторов компьютерной индустрии. При развитии ИС третьего поколения распределенная обработка уступила место иерархической модели клиент-сервер.

Четвертое поколение ИС – в стадии развития. Отличие современных ЭВМ - иерархическая организация, в которой централизованная обработка и единое управление ресурсами ИС на верхнем уровне сочетается с распределенной обработкой на нижнем уровне.

Особенности:

■ полное использование потенциала настольных компьютеров;

■ модульное построение системы в рамках единого комплекса;

■ экономия ресурсов системы за счет централизации хранения и обработки данных на верхних уровнях иерархии ИС;

■ эффективные средства сетевого и системного администрирования для управления на всех уровнях иерархии и сквозного контроля над функционированием сети, обеспечивающих необходимую гибкость в конфигурации системы;

■ резкое снижение эксплуатационных расходов на содержание ИС: поддержка функционирования сети, резервное копирование файлов пользователей на удаленных серверах, настройка конфигурации рабочих станций и подключение их в сеть, обеспечение защиты данных, обновление версий программного обеспечения.

Модели развития информационных технологий

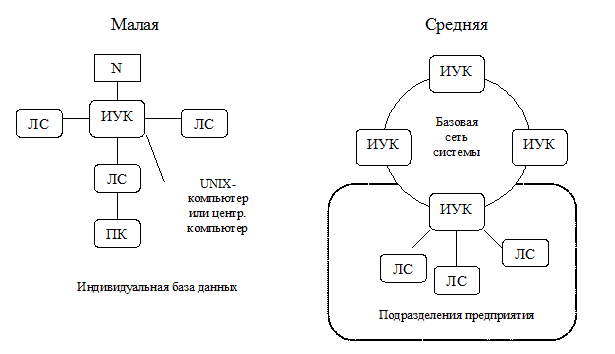

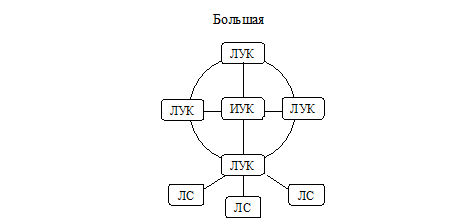

Развитие ИС четвертого поколения будет происходить по одной из трех моделей организации ИС: большой, средней или малой.

Основные составляющие моделей:

ИУК – информационные узлы концентрации (объединяют аппаратные и программные средства и специальный персонал);

ЛС – локальная сеть (среда работы конечного пользователя);

ЛУК – локальный узел концентрации.

Малая модель. Конечные пользователи работают в среде ИС. Их приложения и данные локализуются на уровне станций клиентов. Отражение в ИУК происходит в редких случаях при обращении к корпоративной базе данных. Модель распределенной обработки данных, дополненная узлом концентрации – централизованная сеть.

Средняя модель. При увеличении количества клиентов происходит замедление реакции системы. Разноплановые функции – от бухучета до оценки коммерческого риска – требует увеличения мощности центрального компьютера, пропускной способности ввода-вывода.

Большая модель. Особенность - наличие сетей двух уровней: базовая сеть и множество локальных сетей, через которые пользователь имеет доступ корпоративным ресурсам. Отличие от средней модели – наличие главного узла концентрации.

Рис. 2.1 Модели развития информационных технологий

Тенденции и причины трансформации моделей информационных технологий.

Малая модель является составной частью средней. Проявляется тенденция к более сложной организации ИС, так как ограничителем ИС служит подсистема ввода-вывода сервера, её пропускная способность для всех классов компьютеров. Например, простейший запрос к банковским данным сопровождается семью обращениями к дисковой памяти и на 1 байт запроса станции приходится от 5 до 7 байт ответного сообщения. Это приводит к увеличению числа серверов в ИС.

Фирмы-разработчики СУБД (Oracle, Informix, Sybase) прогнозируют резкое увеличение продаж СУБД на UNIX. Для поддержки крупномасштабной ИС, с которой справляются старшие модели класса IBM E9021, потребуется несколько UNIX-серверов, что приводит к средней или большой модели.

Растет авторитет технологий «клиент-сервер»: мировой объем продаж пакетов прикладных программ на базе этой технологии ежегодно увеличивается более чем на 50%. Это ведет к трансформации одноранговых сетей в иерархические структуры: станции «клиент-сервер» бизнес-приложений.

Распространяются экспертные системы, системы динамического анализа данных, что приводит к созданию многоуровневых иерархических ИС. Отсюда увеличение сложности программного обеспечения для ИС предприятия повлечет ужесточение требований к характеристикам серверов, т.е. потребуется средняя или большая модель.

Ограничение: стоимость. Не каждая компания средних размеров может позволить себе затраты на организацию центрального узла системы. Малая модель быстрее пойдет по пути использования в качестве центрального узла мощного UNIX-сервера и рабочих станций – дешевых сетевых терминалов – для небольших фирм малого бизнеса и как организация фрагментов иерархических ИС.

Концентрация нагрузки на сервер является условием эффективности ИС. Развитие: мощные ПК-клиенты, характерные для децентрализованных сетей.

Тема 3. Автоматизированные технологии формирования управленческих решений.

Системы поддержки принятия решений (СППР) представляют собой вид компьютерных информационных систем, помогающих управляющему в принятии решений, при решении плохо структурированных задач посредством прямого диалога с машиной с использованием данных, знаний и математических моделей.

СППР появились усилиями американских ученых в конце 1970-х – начале 1980‑х гг., чему в значительной степени способствовало широкое распространение персональных компьютеров, стандартных пакетов прикладных программ, а также значительные успехи в создании систем искусственного интеллекта (ИИ).

Отличительные особенности СППР. СППР характеризуется следующими отличительными особенностями:

· ориентацией на решение плохо структурированных (формализованных) задач, характерных главным образом для высоких уровней управления;

· возможностью сочетания традиционных методов доступа и обработки компьютерных данных с возможностями математических моделей и методами решения задач на их основе;

· направленностью на непрофессионального конечного пользователя ЭВМ посредством использования диалогового режима работы;

· высокой адаптивностью, обеспечивающей возможность приспосабливаться к особенностям имеющегося технического и программного обеспечения, а также требованиям пользователя.

Место СППР среди информационных систем. Информационную модель некоторой организации можно представить себе в виде иерархической модели, включающей в себя следующие три уровня (см. рис. 3.1):

2015-04-23

2015-04-23 419

419