| Стадия | Задача | Значимая группа |

| 0-1г Младенческая | Базовое доверие к миру | мать |

| 1-3г Ранний возраст | Приобретение автономии | взрослые члены семьи |

| 3-6(7)л Игровая стадия | Формирование инициативности | сверстники |

| 7-12л Школьная стадия | Приобретение компетентности | значимые чужие |

| 12-18л Подростковая стадия | Приобретение Эго-идентичности | сверстники |

| 18-25 Юность | Научиться любить | близкие друзья, любимые |

| 25-54 Взрослость | Самореализация | коллеги или семья |

| 54- Старость | Становление Эго-идентичности. | несколько человек / весь мир |

41. Содержание и механизмы социализации.

Соц-я – это двухсторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны,

усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему соц. связей; с другой стороны,

процесс активного воспроизводства социальных связей индивидом за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду.

В процессе социализации обычно выделяют три сферы, в которых осуществляется прежде всего становление личности: деятельность, общение, самосознание.

|

|

|

Деятельность На протяжении всего процесса соц-и личность имеет дело с расширением «каталога» деятельностей, т.е. с освоением все новых видов деятельности. При этом происходит два важных процесса.

1. Это ориентировка в системе связей, присутствующих в каждом виде деятельности и между ее различными видами.

2. Определенное центрирование деятельности вокруг главного вида и соподчинение ему всех остальных деятельностей.

Общение – рассматривается в контексте социализации также со стороны его расширения и углубления. Задача эксперим. исслед-й закл. в том, чтобы показать, во-первых, как и при каких обст-вах осущ-ся умножение связей общения и, во вторых, что получает личность от этого процесса.

Самосознание – становление в человеке образа его Я. Это контролируемый процесс, кот. не возникает у человека сразу, а складывается на протяжении его жизни под воздействием многочисленных социальных связей. Важно определиться, что входит в качестве «составляющих» «Я образ». Есть несколько разл. подходов к структуре. Один из них принадлежит Мерлину, кот. выделяет в структуре самосознания 4 компонента:

сознание тождественности (отличие себя от остального мира);

сознания Я как активного начала, субъекта деятельности;

осознание своих психических свойств;

социально- нравственная самооценка, кот. форм. на основе накопл. опыта общения и деятельности.

Самосознание относится к самым глубоким, интимным хар-кам человеческой личности, его развитие немыслимо вне деятельности: лишь в ней постоянно осуществляется определенная «коррекция» представления о себе в сравнении с представлением, складывающимся в глазах других. Общим для всех трех сфер является процесс расширения, умножения соц связей личности с внешним миром.

|

|

|

42. Стадии и институты социализации.

По вопросу о стадиях идет оживленная дискуссия. Поскольку само понятие социализация предполагает усвоение социального опыта прежде всего в ходе трудовой деятельности, постольку основанием для классификации служит отношение к трудовой деятельности. Андреева выделяет три осн. стадии:

1. Дотрудовую:

ранняя (0-7)

стадия обучения (7-17)

ВУЗ/техникум — на грани между

2. Трудовую — период зрелости

3. Послетрудовую — пожилой возраст.

Институты социализации – это те конкретные группы, в кот. личность приобщается к системам норм и кот. выступают своеобразными трансляторами социального опыта. На дотрудовой стадии – семья, дошкольные детские учр., школа. На трудовой стадии – трудовой коллектив.

43. Сущность, структура и функции аттитюдов.

В западной с.п. для обозначения социальных установок используется термин «аттитюд». Исследования аттитюдов превратились в самостоятельную область с.п., кот. явл-ся одной из самых разработанных областей в западной с.п. Впервые в 1918г. амер. Томасом в социально- психологическую лит-ру было введено понятие аттитюд, кот. было определено как «психологичесское переживание индивидом ценности, значения, смысла социального объекта» или как «состояние сознания индивида относительно некоторой социальной ценности».

Терстоуном выделены 4 функции аттитюдов:

1)приспособительная (иногда называемая утилитарной, адаптивной) – атттитюд направляет субъекта к тем объектам, кот. служат достижению его целей;

2)функция знания – аттитюд дает упрощенные указания относительно способа поведения по отношению к конкретному объекту;

3)функция выражения (иногда называемая функцией ценности, саморегуляции) – аттитюд выступает как средство освобождения субъекта от внутреннего напряжения, выражения себя как личности;

4)функция защиты – аттитюд способствует разрешению внутренних конфликтов личности.

Все эти функции аттитюд способен выполнить потому, что обладает сложной многосторонней структурой.

Эксперимент Лапьера 1934 г.: посещал отели с двумя китайцами (которых там не любили), и не обнаружил различия между обслуживанием его и китайцев. Через год послал письма в отели с вопросом, может ли он посетить их еще раз с китайцами же. Ему ответили, что нежелательно. Вывод: не всегда установка соответствует реальному поведению. (См. след билет)

1935 —Олпорт:

1. опр состояние сознания и нс

2. выражающее готовность к реакции

3. организованное

4. на основе предш. опыта

5. оказывающее направляющее динамическое влияние на поведение.

Трехкомпонентная структура по Смиту 1942г:

1. когнитивный компонент (осознание объекта соц установки)

2. аффективный (эмоц. оценка объекта, выявление чувства симпатии или антипатии к нему)

3. поведенческий (последовательное поведение по отношению к объекту)

Эти 3 компонента выявлялись в многочисл. эксп. иссл-ях. Однако возникали затруднения, например, по поводу существующего расхождения между аттитюдом и реальным поведением

44. Социальная установка и реальное поведение.

Реальное поведение определяется рядом факторов. Сложно выделить влияние установки в чистом виде. по поведению можно сделать вывод о наличии определенной установки. но нельзя сделать обратного. соц установка суть предрасположенность.

Ядов: ведущая роль в регуляции поведения принадлежит диспозиции, которая включается в регуляцию в зависимости от места соответствующего ей мотива в иерархии мотивов личности. Перспектива — понимание соц. установки в ее интрапсихической форме как «личностного смысла» (См. иерархию потребностей, 46)

|

|

|

Эксперимент Лапьера!

При исследовании личности в с.п. важнейшее место занимает проблема социальной установки. При изучении механизма формирования социальных установок личности можно ответить на вопрос о том, как усвоенный социальный опыт преломлен личностью, что предшествует развертыванию реального действия, и чем же конкретно регулируется поведение и деятельность человека, т.е. его реальное поведение. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо, прежде всего, проанализировать потребности и мотивы, побуждающие личность к деятельности. Для уяснения внутреннего механизма, побуждающего к действию, в общей теории личности рассматривается соотношение потребностей и мотивов. При этом нужно выяснить, чем определен сам выбор мотива: почему люди в опр. ситуациях поступают тем или иным образом и чем они руководствуются, когда выбирают данный мотив. Понятие, кот. в определенной степени объясняет выбор мотива, есть понятие социальной установки. Оно широко используется в житейской практике при составлении прогнозов поведения личности: «вряд ли мне понравится К.: я вообще не люблю военных» и т.д. На этом житейском уровне понятие социальной установки употребляется в значении, близком к понятию «отношение».

45. История исследований социальных установок.

Исследование соц. установки — на перекресте между исследованиями общей и соц. Y формирование соц. установок личности отвечает на вопрос: как усвоенный соц опыт преломлен личностью и проявляет себя в действиях и поступках?

Исторический экскурс: отечество:

Школа Узнадзе: уст-ка явл целостным динамическим состоянием субъекта, сост-ем готовности к определенной активности, обусл. 2-мя факторами: потребностью субъекта и наличной ситуацией. В случае повторения ситуации возникает фиксированная установка вместо ситуативной.

Мясищев: концепция отношений человека. Отношение — это система временных связей человека со всей действительностью или ее отдельными сторонами; предрасположенность к каким-то объектам, позв. ожидать раскрытия себя в реальных актах действия.

|

|

|

Божович: направленность складывается как внутренняя позиция личности оп отношению к социальному окружению, к отдельным объектам соц. среды. Направленность личности м.б. рассмотрена как предрасположенность личности действовать определенным образом, охватывающей всю сферу ее жизнед-ти, вплоть до самых сложных объектов и ситуаций.

Леонтьев: личностный смысл. соц. уст-ка = личностный смысл, порождаемый отношением мотива к цели. (придется вспомнить Вилюнаса:)

Зарубёж: сопоставление понятий установки и соц. установки. (set & attitude)

Шихирев поделил развитие исследований на 4 части:

1. 1918-до WW II — введение термина, рост интереса к проблеме и числа исследований.

Томас и Знанецкий: выявили 2 зависимости: индивида от соц. организации и наоборот. Соц установка — переживание индивидом ценности объекта.

Олпорта см в бил. 43.

Тернстоун: шкалы измерения аттитюдов. (опять см 43)

2. 40-50 — упадок исследований из-за тупиковых проблем в науке

3. 50-60 — возрождение интереса и исследований, но признание тупиковых кризисного состояния исследования

4. 70-е – застой, связ. с обилием несопоставимых фактов.

эксп Y — соц уста-ка — общее целостное состояние субъекта.

46. Иерархическая структура диспозиций личности.

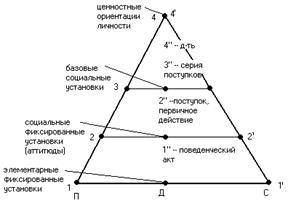

Ядовым разработана диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности. Ее основная идея заключается в том, что человек обладает сложной системой различных диспозиционных образований, кот. регулируют его поведение и деятельность. Эти диспозиции организованы иерархически, т. е. можно обозначить более низкие и более высокие их уровни.

Ядов выделяет 4 уровня диспозиций: Иерархия потребностей по Ядову:

классификация по одному основанию: включения личности в различные сферы соц. д-ти, соотв. расширению потребностей личности. 4 уровня потребностей в завис от того, в какой сфере д-ти они реализуются. Сферы по порядку: семья, контактная малая группа, более шир. сфера д-ти, связ. со сферой труда, досуга и т.д, последняя — сфера д-ти, в кот. индивид включается через усвоение идеологич. и культ. ценностей общ-ва.

1.Первый уровень составляют элементарные фиксированные установки, они формируются на основе витальных потребностей и в простейших ситуациях (по схеме Ядова, в условиях семейного окружения и в самых низших «предметных ситуациях»). Этот уровень диспозиций можно обозначить как «установка». Аффективный компонент играет значительную роль при формировании диспозиций.

2.Второй уровень это более сложные диспозиции, кот. формируются на основе потребности человека в общении, осуществляемом в малой группе, и соответственно в тех ситуациях, которые заданы деятельностью в этой группе. Здесь регулятивная роль диспозиции закл. в том, что личность уже вырабатывает какие-то опред. отношения к тем социальным объектам, кот. включены в деятельность на данном ее уровне. Диспозиция такого уровня соответствует социальной фиксированной установке, или аттитюду, кот.по сравнению с элементарной фиксированной установкой имеет сложную трехкомпонентную структуру и содержит когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты.

3.Третий уровень фиксирует общую направленность интересов личности относительно конкретной сферы социальной активности, или базовые социальные установки. Диспозиции такого рода формируются в тех сферах деятельности, где личность удовлетворяет свою потребность в активности, проявляемой как конкретная «работа», конкретная область досуга и пр. Так же как и аттитюды, базовые социальные установки имеют трехкомпонентную структуру, т.е. это не столько выражение отношения к отд. социальному объекту, сколько к каким-то более значимым социальным областям.

4.Четвертый, высший уровень диспозиций образует система ценностных ориентаций личности, кот. регулируют поведение и деятельность личности в наиболее значимых ситуациях ее социальной активности. В системе ценностных ориентаций выражается отношение личности к целям жизнедеятельности, к средствам удовлетворения этих целей, т.е. к таким «обстоятельствам» жизни личности, кот. могут быть детерминированы только общими социальными условиями, типом общества, системой его экон., полит., идеол. принципов. Преобладающее выражение получает когнитивный компонент диспозиций.

Предложенная иерархия диспозиционных образований выступает как регулятивная система по отношению к поведению личности. Более или менее точно можно соотнести каждый из уровней диспозиций с регуляцией конкретных типов проявления деятельности. Разработка предложенной концепции позволяет подойти ко всей проблеме аттитюдов с принципиально новых позиций. Сложность иерархической с-мы диспозиций заставляет по-новому подойти и к пониманию соотношения между тремя компонентами диспозиционных образований.

47. Личность в группе. Социально-психологические качества личности.

Проблемы:

1. Ролевое поведение

2. Соц. Установки

3. Социализации: построение общения человека с обществом.

Шоу: разбил характеристики членов группы на 3 класса переменных:

1. биографические характеристики

хронологический возраст (между возрастом и эффективностью в общении есть связь) и другие виды возраста.

пол (женщины более направлены на личностный аспект)

2. способности личности: люди с большим уровнем интеллекта более активны и менее конформны)

3. черты личности

межличностная ориентация (Фидлер: оценка наименее предпочитаемого сотрудника)

авторитарность

соц. сензитивность

стремление к власти

надежность

эмоц. устойчивость

48. Специфика прикладного исследования в социальной психологии.

Бурное развитие социально-псих. иссл-ний в нашей стране в значит. мере стимулировано практическими запросами, кот. требуют достаточно быстрых решений. Это наложило свою специфику на становление самой научной дисциплины: В с.п. имеет место определенный «обгон» фундам. иссл-ний со стороны прикладных работ. Такая ситуация порождает как положит., так и отрицат. моменты для развития с.п. Полож.- есть запрос- есть финансирование. Отриц. моменты порождены тем, что с.п. зачастую не готова ответить на некоторые вопросы, поставленные практикой, но в условиях острой общ. потребности она дает эти ответы. Иногда бывает относительно низкое качество прикладных исследований потому, что уровень развития науки не всегда позволяет дать всесторонний и глубокий ответ на практический вопрос. В этой ситуации социальному психологу лучше очертить круг собств. возможностей и отвести вопросы, на кот. дать ответ нельзя на данном уровне развития науки, чтобы не нанести ей урон.

Трудности при исследованиях.

1. Они связаны с особенностями применяемых в с.п. методик. Все они базируются на том, что источник получения информации – человек. И если испытуемый нах-ся в реальной ситуации (психолог проводит исследование в «поле» и это дает большой выигрыш полевому соц.-псих-кому исследованию), то он не выключен полностью из системы окружающих отношений и это помогает избежать «стерильности» ситуаций, возникающей в лаборатории, где человек «настроен на волну» экспериментатора. Но при полевом исследовании могут возникнуть такие переменные, кот. трудно учесть и кот. могут дать такой «сдвиг» в данных, кот. исказит всю картину взаимоотношений.

2. Другой вопрос касается времени проведения прикладного исследования. Все соц.-псих-е методики громоздки, их применение требует значит. времени. Если проводить иссл-е в раб. время, оно может нарушить произв.ритм. Если его проводить после раб. смены или с оставшимися добровольцами, то здесь есть опр. негативные эффекты.

3. Свойственная всякому прикл. иссл.-ю трудность в отношении языка резко возрастает в с.п. Необходима своеобразная «адаптация» языка по отношению к испытуемому: отд.термины могут быть непонятны, а другие, как «личность», «деят-сть», «ценность», будут восприниматься в том смысле, к кот. они привыкли в повседн. ситуациях. Это проблема может дать нежелат. эффект.

49. Основные направления прикладных исследований в социальной психологии.

Гл. заказчиком на прикладные соц.псих-е.иссл-я явл-ся пром. произ-во. Два блока:1.проблемы управления произ-вом и научной организацией труда; 2.проблемы форм-я произ. коллективов.

Наиболее общими явл-ся такие темы, как психологический климат коллектива, удовлетворенность трудом, текучесть раб.силы, аттестация кадров, адаптация новичков, проблемы управления и коммуникаций внутри произ. коллектива, формирование маркетингового мышления и психология рекламы.

Более всего внимания уделяется разработке проблемы психологического климата. Раскрыть псих.климат можно, обозначив как минимум три ряда отношений:

1) отношения между членами коллектива по вертикали (руководство, восприятие руководителя коллективом и наоборот, степень участия в управлении, удовлетворенность ею);

2) отношения между членами коллектива по горизонтали (сплоченность коллектива, характер межличностных отношений, типы и способы разрешения конфликтов);

3) отношение к труду (удовлетворенность трудом, эффективность деятельности коллектива и т.п.).

Поскольку проявления психологического климата многообразны как в поведении людей, так и в разл. системах их отношений, то не существует и не может существовать какой-то единой методики исследования. Практически все известные с.п. методики применяются в данном случае. Интегрирование полученных трех рядов данных представляет до сих пор определенное затруднение. Отд. иссл-ли вводят понятие типа соц.-псих. климата и выделяют 4 возможных типа:

1.благоприятный,

2.противоречивый,

3.средне благоприятный,

4.неблагоприяный климат.

50. Прикладные исследования и практическая социальная психология.

Важной областью приложения соц.-псих. знаний явл. сфера воспитания подрастающего поколения. Этот вопрос не может быть рассмотрен только с точки зрения с.п. Для нее очень четко обозначился соц.-псих. угол зрения в сфере борьбы с противоправным поведением. Область профилактики, анализ и условия формирования противоправного поведения, область перевоспитания лиц, совершивших противоправные поступки (например, способы воздействия, применяемые в этих случаях), - это проблемы, в кот. может сказать свое слово и с.п. Задача соц. психолога состоит в том, чтобы помочь выявлению тех отклонений от свойств личности, соблюдающих нормы поведения.

Сфера укрепления и развития семьи – область применения на практике соц.псих. знаний. Осн. задачи: подготовка молодых людей к созданию семьи (просветительская функция, обеспечение так называемой «службы знакомств», проф.-е обучение общению); регулирование семейных взаимоотношений, способствующее повышению устойчивости семьи (выяснение формы и структуры семейных конфликтов, способы их разрешения, создание спец. семейных консультаций); исследования внутри семейных установок, кот. возникают по отн. к детям («репродуктивная установка»): иметь ли детей, сколько их иметь и т.д.

Сфера межличностной аттракции – закономерности формирования чувства привязанности, дружбы, любви и т.д.

Политическая психология, политический лидер, создание имиджа.

Гармонизация общения, компетентность в общении и т.д.

Оптимизация отношений между представителями разных этносов и культур.

Практические направления соц.-псих.работ в области рекламы и маркетинга.

2015-04-30

2015-04-30 374

374