1. Разговоры о кризисе не следует воспринимать трагически, как будто речь идет о «смерти» эстетики. Кризис — перемена состояния, то есть нормальная фаза развития. Надо разобраться: что в современном положении эстетики внушает тревогу, а в чем можно видеть позитивные тенденции? К числу последних можно отнести активное включение в свое содержание проблем и положений эстетики такими интенсивно развивающимися в настоящее время такими науками как философская антропология и философия культуры. Процессы широкой гуманитарной ассимиляции происходят в различных сопредельных с философией областях знания, например, в исторической культурологии, психологии, в искусствознании, ранее достаточно герметичном, также появляется все больше исследований широкой культурологической ориентации. О чем это все говорит? О кризисе или о новых горизонтах современного познания? Не является ли все это знаком того, что мы, наконец, вступили в стадию становления «гуманитарного мышления»?

2. Что это значит для эстетики? Готова ли она к тому, чтобы насыщать своим содержанием другие дисциплины? К сожалению, это далеко не так. Причина кроется в том, что долгое время эстетика существовала в режиме самодостаточности, когда ее проблемная структура, система ее категорий сохранялись без изменения. Исследования, посвященные отдельным эстетическим категориям, как правило, имели локальный характер, проявление и механизмы действия в культуре различных модификаций эстетического – таких, как, например, гротеск, ирония, пародия и т.п., имели статус отдельных примеров. С одной стороны, все время говорится о «прозрачности» эстетического, то есть о том, что оно пронизывает все области человеческого существования, а с другой стороны – нет серьезных исследований разнообразных способов, механизмов, форм осуществления «эстетического», его различных модификаций в сфере практики (предметной, социальной, педагогической), в сфере мировоззрения. Существуют разрозненные указания на проявление «эстетического», например, в науке, общении, поведении, предметной деятельности, включающиеся в раздел эстетики, который называют «проблемой эстетической культуры».

|

|

|

3. Мне представляется, что одной из перспективных целей дальнейшего развития эстетики является «эстетика жизненного мира», которая может стать эстетическим прочтением текста культуры. Ее предметом будет рассмотрение исторической эволюции культурных форм многоуровневой эстетической самореализации человека. В сфере мироощущения действие «эстетического» раскрывается в сенсуальном жизненном чувстве бытия, его пластическом и интонационном образе – например, в переживаемом образе мирового порядка, хаоса и космоса, пространства, времени, истории, покоя и движения, дальнего и ближнего мира, гармонии и драматизма, единичного и универсального, одноголосия и полифонии, раздробленности и целостности, ясности и таинственности, наглядности и непредставимости, конечного и бесконечного, завершенности и потенциальности, естественности и искусственности т.д., то есть эстетической окрашенности всей системы эмоционального мира человека, поведения, общения.

|

|

|

В сфере мировоззрения необходимо исследовать представленность и роль «эстетического» в формировании научной, религиозной, мифологической, философской, художественной картины мира.

Здесь открываются большие перспективы для исследования таких эстетических феноменов, как карнавальность, стилизация, социальный театр и т.п. Одной из стержневых категорий анализа историко-культурного материала в эстетической проекции является категория «стиль» (стиль мышления, жизни, искусства, культуры).

4. Это направление исследования должно непременно развертываться в историческом ракурсе. До сих пор история эстетики существовала только как история эстетической мысли. Разработка истории эстетики жизненного мира послужит построению исторической картины культурного развития человечества, благодаря чему история культуры предстанет как живой процесс бытия человека в мире, а эстетика – как существенная и неотъемлемая составляющая человековедения и культурологии. Кроме того, эстетика могла бы стать своеобразным интегратором философии культуры и множества разнообразных «предметных» историй (истории науки, искусства, религии, философии, нравственности, истории ментальности), чтобы стать связующим звеном в создании не суммированной, а целостной картины исторического развития культуры, где «эстетическое» выступает как мета-язык культуры.

Исторический ракурс открывает новые возможности и в изучении развития системы эстетических категорий. Подобно тому, как шел процесс перехода от разрозненного изучения отдельных видов искусства к системе историко-культурной морфологии искусства, в эстетике тоже назрел переход от определения сущности и специфики категорий классической эстетики (трагического, комического, гармонии, возвышенного и т.п.) к исследованию их исторического развертывания в культуре. Этот подход предполагает рассмотрение того, как в истории соотносились между собой эстетические категории, как и в связи с чем появлялись – новые, причины и обстоятельства исторической смены доминирования одних – и ухода в тень других, как и в связи с чем происходило, например, проникновение эстетического в жизнь через искусство (что проявлялось в широкой культурной ассимиляции таких категорий, как поэтическое, прозаическое, драматическое, героическое, театральность, живописность, гротеск, пародия и т.д.). Несомненный интерес представляет также историческая трансформация эстетических категорий в различных национальных культурах (пора уже выйти в этой области за пределы публицистических наблюдений и придать вопросу об эстетическом своеобразии национальных культур статус проблемного направления).

5. Подводя итог сказанному, можно заключить, что сегодня мы наблюдаем не кризис эстетики вообще, а кризис традиционной эстетики. При этом следует отметить, что это — молодая наука, ее дисциплинарный статус определился всего два столетия назад, ведь докантовское эстетическое знание было близко связано с философией, богословием, искусствознанием, риторикой.

Выделение эстетики в самостоятельную дисциплину с неизбежностью повлекло за собой ее изоляцию, связанную с осознанием специфики своего предмета, в это время был обозначен круг основных проблем, наметился эскиз категориальной системы. Можно считать, что задачи первого этапа развития эстетики как отдельной дисциплины, в основном, выполнены. Теперь эстетике необходимо расстаться с временной самоизоляцией и, после указания на то, что такое «эстетическое» и через какие категории оно осмыслялось, перейти к изучению его «богатого» содержания, то есть исследовать, как оно «работает» в культуре и как культура осуществляется через него. Печальный пример вымерших динозавров показал, что организмы, не способные к гибкой эволюции, не жизнеспособны. Эстетика стоит на рубеже нового этапа развития, который не должен схоластически сдерживаться сформировавшимися ранее границами. Будущее – за творчеством и чуткой реакцией на современные потребности культуры и гуманитарного знания.

|

|

|

Печатается по: Устюгова Е.Н. Эстетика между классикой и современностью // Эстетика сегодня: состояние, перспективы. Материалы научной конференции. 20-21 октября 1999 г.

Тезисы докладов и выступлений. – СПб., 1999.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение эстетики.

2. В чем заключается специфика эстетического знания?

3. Что было предметом эстетики в ходе ее развития?

4. Назовите задачи эстетики.

5. Перечислите признаки научной системности эстетики.

6. Чем эстетический подход к изучению искусства отличается от искусствоведческого?

7. Какие перспективные пути развития эстетики обозначены в статье Е.Н. Устюговой «Эстетика между классикой и современностью»?

Литература

1. Борев Ю. Б. Эстетика: В 2-х т. – Смоленск, 1998. – Т. 1.

2. Коллингвуд Р. Дж. Два условия существования теории эстетики // Коллингвуд Р. Дж. Принципы искусства. – М., 1999.

3. Кривцун О. А. Эстетика: Учебник. – М., 1998.

Тема 2. Эстетические представления народов Древнего Востока

1. Эстетика древних цивилизаций

2. Эстетика Древней Индии

3. Эстетика Древних Китая и Японии

Основные понятия:Ригведа, упанишады, рита, брахман, атман, даосизм, дао, инь и ян, у-вэй, саби, хайку, пейзаж.

|

|

|

I. Развитие эстетической культуры начиналось не с древних греков и римлян. Она достигла высокой ступени развития уже в странах классического Востока. Египтяне, шумеры, ассирийцы, вавилоняне, китайцы создали замечательные памятники искусства. Тогда же возникли первые зачатки эстетической мысли, хотя они не получили строгого оформления в виде теоретических положений, трактатов.

Одним из ранних государств, где искусство получило высокое развитие, был Египет. В период Древнего Царства в Египте сложились основные формы художественной культуры: архитектура, скульптура, рельефы и росписи, художественное ремесло, различные жанры искусства слова (поучения, автобиографии вельмож и чиновников, надписи на стенах пирамид). Древние египтяне имели не только представление о прекрасном, но и соответствующие эстетические термины. Творчество египетских художников регулировалось определенными канонами, эстетическими принципами. Египтяне применяли математику для решения эстетических задач.

Исключительным богатством отличается культура шумеров (IV – III тыс. до н. э.): замечательные архитектурные памятники, рельефы, художественное ремесло, искусство. В первой половине II-го тыс. до н. э. расцвела культура Вавилона. Здесь получили развитие не только изобразительные искусства, но и художественная литература, был создан космогонический эпос, описывающий возникновение мира из хаоса, борьбу богов, создание людей.

II. Эстетика зародилась и в философии Древней Индии.

Первоначально эстетическое древнеиндийское сознание проявилось в сфере мифопоэтической традиции. Ригведа возвышает природу до уровня высшей ценности для человека. Первопричина мира – персонифицированное божество, которому свойственен поэтический талант, или абстрактный принцип – вселенский закон, имеющий свою музыку, которую слышат в своем сердце поэты в состоянии озарения.

Величественные ритмы природы наводили древних мудрецов на мысль о существовании единого начала, пронизывающего мир, – риты. Незыблемости эстетического устройства соответствует незыблемость моральных регулятивов. И то, и другое является проявлением высшей реальности, раскрывающей свою сущность и в цветении розы, и в добродетельном поступке. В одном из гимнов Ригведы космическое начало изображается в образе вселенского человека – Пуруши, от которого произошла вся живая природа, вся эстетическая духовность: стихи, мелодии и песнопения.

Брахман и атман (начала мира) предстают в двух ипостасях: как проявленная и как непроявленная первичная реальность. Действием атмана мир развертывается по схеме эстетического опыта. Две красавицы сплетают этот мир из цветов, так что весь он превращается в благоухающее цветение. Каждый из уровней мира – от земли до неба – обретается через особый вид песнопений. Эстетика песнопений, исполняемых во время жертвоприношений, концептуализировалась в упанишадах – религиозно-философских комментариях к ведическим гимнам. Важное место в упанишадах занимает эстетика света, ее связь с нравственностью. Солнце – символ всего светлого, источник красоты и жизни, и одновременно вместилище темных сторон бытия, ночной стихии жизни, всего невидимого.

Атман соотносится в упанишадах с музыкальным инструментом (барабан, лютня) и голосом певца. В лоне эстетического бытия вращаются и боги, которые «окутали себя песнопениями», чтобы избежать смерти, и в этом танце обрели бессмертие. Философия упанишад раскрывает возможности познания брахмана в состояниях исполненного красоты созерцания. Таким образом, древнеиндийская философия показывает, что человек – необходимый элемент мироздания. Основа древнеиндийской эстетики – идея радостного восприятия мира. Эстетическое благоговение перед природой сохранила вся последующая традиция индийской культуры.

III. В Древнем Китае эстетика развивалась под влиянием конфуцианства, даосизма, буддизма.

В даосизме реальность трактуется как «пустота». Атрибуты дао (естественность, жизненная сила, инь и ян) – это, в том числе, эстетические категории. Самое совершенное проявление дао – ритмы природы. Поиски проявлений дао в природе, человеке, государстве – главная задача художника. Дао – это творческое, созидательное начало всего сущего, мировая бездна, источающая красоту. Эстетическая интуиция даоса – это интуиция человека, не обременяющего сердце «ухищрениями искусства». Как говорил Чжуан-цзы, дао можно постичь, но нельзя увидеть. Оно может открыться только для внесловесного способа постижения. Дао – это туманное начало, приводящее все сущее к совершенству. Всякое творчество черпает из потока дао, перед всемогуществом которого отступает любая человеческая фантазия: «Не следуя искусству дао, полагаясь лишь на собственные таланты, далеко не уйти». Закон дао гармонирует с принципом у-вэй (недеяния). Недеяние конституирует образ человека, отрешенного от самого себя, делающего все без усилий, спонтанно. Инь и ян, вступая в гармонию, создают по ее образу и подобию самые разнообразные эстетические отложения своей силы, так что мир предстает обладателем «великой красоты».

Космическая размеренность творчества проявляется в традиционном жанре китайского искусства – в пейзаже. Появление классической пейзажной живописи датируется X веком. Пейзажный образ для китайского сознания – это своего рода икона. Природа имеет два главных масштаба: огромный – в панораме, малый – у отшельника. Отсутствует средний план. Природа в китайской пейзажистике предпочитает оставаться безлюдной. Символика изображения дикой сливы: цветы олицетворяют солнечное начало, светлый, легкий принцип ян; само дерево, ствол, ветви полны соками земли, они выражают ее таинственную силу – инь. Чашечка, поддерживающая лепестки, воплощает три начала – Небо, Землю и Человека – и поэтому рисуется тремя точками. Сам цветок является олицетворением пяти первоэлементов и поэтому изображается с пятью лепестками. Цветы и дерево символизируют общие закономерности природы.

Из синтеза даосизма и буддизма возник чань-буддизм (в Китае) или дзэн-буддизм (в Японии). Мистический опыт чань-буддизма подводит мышление к той точке отчаяния, где человеческое существование лишается определенностей, но одновременно озаряется молнией истины. Человек освобождается от иллюзий сознания, от ловушки слов. Чань использует вневербальный характер постижения истины. Излюбленный предмет изысканно-безыскусного изображения чаньских художников и поэтов – ослепительные проблески мироздания в самых обыкновенных вещах.

Творческая сила природы и творческая сила искусства эквивалентны. В то же время природа и искусство представляются соперниками, беспрерывно упражняющимися в своем искусстве.

Национальное своеобразие японской эстетики заключается в лаконичности. Для японцев характерно стремление к эстетизации повседневного быта, когда грань между художественным и нехудожественным провести очень трудно. Формирование понятий «очарование вещей», «саби» – настроение покоя и одиночества, любовь к преходящему, недостижимому, мимолетному.

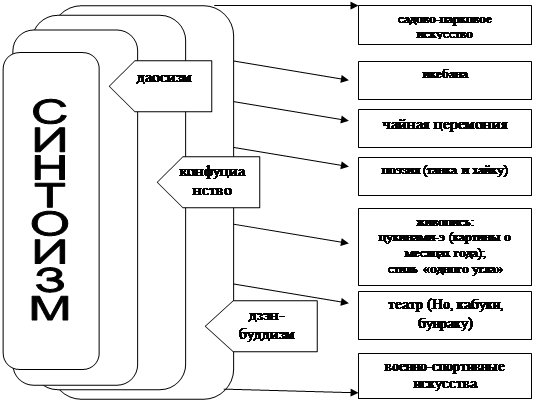

Схема 2.1. Искусство Японии

Основной тезис. Традиционная восточная эстетика выразила глубокие проблемы человеческого бытия на своем языке и с помощью оригинальных художественных средств. В теории и практике восточного искусства мы находим самобытное и художественно убедительное решение фундаментальной проблемы эстетики – проблемы соотношения особенного и универсального в эстетическом объекте. Как бы сильно ни отличался менталитет жителей Востока от менталитета жителей Запада, европейцы и американцы начанают понимать, что восточная – в частности, японская модель отношения к природе, восточное искусство оказываются очень актуальными и созвучными настроениям современного человека.

2015-04-30

2015-04-30 2015

2015