Оценка — это «наиболее яркий представитель прагматического значения» [Арутюнова, 1988: 5]. Оценочное значение моделируется при помощи

квалификативной структуры, которая включает оценочную шкалу, оценочный стереотип, объект и основание оценки, субъекта оценки, оценочные модусы, аксиологические предикаты, мотивировку оценки [Вольф, 1985: 47].

Субъектом оценки является лицо или общество в целом. Говорящий имеет возможность подчеркнуть свое отстранение от оценочной квалификации посредством формул типа «есть мнение»: Adoption of the proposal is felt to be inadvisable. [Sampson, 1980: 105] — «Есть мнение, что принятие этого предложения нежелательно». Такие формулировки особенно нравятся англоязычным бюрократам. Объектом оценки выступает любой объект, попадающий в естественный класс сравнения по своей обычной или возможной деятельности, пригодности или по своему поступку [Вендлер, 1981: 550]. Речь идет об основании оценки. Объект оценивается по своим качествам, которые могут быть противоречивы: «Эти часы очень красивы и хороши как музейный экспонат, но неудобны и сильно спешат». Оценочная шкала располагается в диапазоне между знаками оценки (+) и (-). Оценочные стереотипы обладают стандартными наборами признаков. Например, «типичный политический деятель занимает соглашательскую позицию, обладает большим самомнением и бесчестен» [Лакофф, 1988: 34]. Следовательно, плохой политик — тот, кто не умеет идти на компромиссы, честный политик — тот, кто настолько честен, насколько могут быть честны политики. Оценочные модусы представляют собой варианты модально-оценочного единства и выражаются посредством аксиологических (ценностных) предикатов: «Я рад/ счастлив/надеюсь/боюсь/сожалею, что вопрос решен». Оценочная мотивировка находится за пределами языка в традиционном его понимании. Мотивы не входят в семантику оценочного предиката и могут быть осмыслены как причины мнения: *«Почему розы красивы?» — «Почему ты считаешь, что розы красивы?» [Арутюнова, 1988: 39, 58]. Классификация оценочных значений является классификацией сфер оценочного поведения людей. В цитируемой монографии Н. Д. Арутюновой приводится следующая классификация частнооценочных значений: сенсорно-вкусовые («душистый»), психологические («увлекательный»), эстетические («уродливый»), этические («добрый»), утилитарные («вредный»), нормативные («правильный»), телеологические («эффективный») [Арутюнова, 1988:75,76].

|

|

|

Если мы согласимся с тем, что язык — «это не столько "форма выражения" готовых мыслей, сколько способ содержательной организации и представления знаний» [Городецкий, 1989: 5], то знания о том, что такое хорошо и что такое плохо следует признать относящимися к компетенции лингвистики. В этой связи представляет интерес вопрос о том, каким образом структурированы прагматические знания в языке, насколько различны по своему устройству виды модальных, оценочных, дейктических и других значений. Исходя из внутренней взаимообусловленности модусного и диктального значения, мы считаем, что оценочные значения обусловлены значением и ассоциативным полем оценочно-нейтральной лексики. Вместе с тем существует пресуппозиционный фонд, культурный фон для народа и его языка, из которого вытекает языковой кодекс морали. Существуют общие и специфические нормы, фиксируемые в лексических значениях и получающие дополнительную интерпретацию в речевых употреблениях слов. Во всех национальных культурах осуждается предательство, неблагодарность, трусость, жадность и т. д. Но есть определенные формы поведения, которые национально специфичны. Так, в некоторых культурных системах считается бестактным смотреть собеседнику в глаза, подходить к собеседнику ближе, чем на определенную дистанцию, интересоваться источниками доходов. Приводя примеры недопустимых на социальной дистанции вопросов в англоязычном обществе, Р. Уордхау считает равно бестактными вопросы «Сколько вы зарабатываете?» и «Бьете ли вы свою жену?» [Wardhaugh, 1985: 122]. В Советском Союзе первый вопрос не считается бестактным. Весьма чувствительны к нюансам культурной специфики слова с амбивалентной оценкой — «бедный», «богатый», «гордый», «смиренный», «простой» и др. Христианское мировоззрение способствовало отрицательной оценке слов pride, proud — Pride goes before a fall — «Гордыня предшествует паденью». Особенности оценочной лексики свидетельствуют о приоритетах данной культуры. Эти знания входят в систему энциклопедической прагматической информации, владение которой обеспечивает статус члена соответствующего этноса. Известно, что состоятельные люди в США и Англии предпочитают жить в пригороде. Поэтому сведения о том, что некто живет в центре крупного западного города содержат дополнительную — для членов данного сообщества — информацию об оценке материального положения человека, о котором идет речь. Такая дополнительная информация, не входящая в структуру значения слова, в наибольшей степени характеризует те семантические группы слов, в которых отражена история, культура и специфика современной жизни народа, соответствующие слова с большим трудом поддаются переводу на чужой язык [Гудави-чюс, 1989: 32].

|

|

|

Оценочная мотивировка прослеживается в семантике слов, включающих неоценочные признаки. Сравним прилагательные «безрукий» и «безногий». В исходном значении эти слова не являются оценочными. Оценка выводится из объяснительной интерпретации: «Плохо быть безруким или безногим — жаль таких людей — следует помогать им». В ином культурном социуме вывод был бы иным: «Такие люди не приносят пользу племени — их следует уничтожить». В употреб-

лении «Какой же ты безрукий!» выражена отрицательная оценка, мотивируемая следующим образом: «У тебя есть руки — ты не можешь их использовать для работы — люди умеют/должны уметь работать руками — то, что ты не умеешь этого делать,— плохо». Слово «безногий» в аналогичном смысле может быть употреблено, вероятно, футболистами. В приведенных объяснительных цепочках можно обнаружить центральное звено, которое соответствует некоторым истинам, принятым в обществе. Такие истины в явном виде сформулированы в пословицах и некоторых других видах универсальных высказываний, составляющих моральный кодекс общества. Корпус пословиц относится к фразеологической системе языка, которая в целом достаточно полно отражает специфику оценочных предпочтений общества.

|

|

|

Языковой кодекс морали весьма гибок и местами противоречив. Примером может служить синонимический ряд в английском языке shy, bashful, diffident, modest, coy. Эти слова анализируются в Англо-русском синонимическом словаре (АРСС), который, на наш взгляд, является оптимальным лексикографическим источником. Приведенные синонимы объединены значением «стремящийся быть незаметным в присутствии других», робкий, застенчивый, несмелый в общении. Дифференциальные признаки слов подробно и тонко рассматриваются в словаре, мы же обратим внимание лишь на оценочные различия синонимов. Если слова shy, diffident трактуются как оценочно-нейтральные, то слово modest имеет выраженную положительную оценку — «modest (скромный) обозначает свойство, в основе которого лежит нежелание демонстрировать свои достоинства и склонность скорее преуменьшать, чем преувеличивать свои заслуги. Внешне это проявляется в нежелании (но не боязни!) оказаться в центре внимания, в сдержанности (но не скованности!) манер». «Coy (скромный, застенчивый) обозначает тип застенчивости, свойственный девушкам или молодым женщинам, и часто подразумевает аффектированное или игривое проявление скромности, граничащее с кокетством или жеманством». «Bashful (застенчивый, робкий, конфузливый) обозначает тот тип застенчивости, который свойствен ребенку или молодому человеку и проявляется в скованности или угловатости манер или в отсутствии легкости, непринужденности, свободы в поведении, особенно среди незнакомых....Употребляясь по отношению ко взрослым, bashful может иногда приобретать ироническую окраску» (АРСС).

Из приведенного описания вытекают определенные правила поведения, например, «не стремись оказаться в центре внимания», «не бойся оказаться в центре внимания», «будь сдержан», «не будь скован», «веди себя искренне». Этим правилам соответствуют пословицы A fool always rushes to the fore — «Дурак всегда рвется вперед», Manners make the man — «Манеры делают человека», Blushing is virtue's colour — «Краска смущения — признак добродетели».

|

|

|

Правила поведения выражены в словах со значением этикетных и юридических норм. Принося извинения, люди оправдываются. В английском языке различные виды оправдания квалифицируются как apology, reason, excuse, pretext, alibi, plea. «When one offers an apology one admits that one has done wrong, says one

is sorry, and perhaps gives reasons for what has happened. If someone thinks the reason given is untrue or unsatisfactory, he may call it an excuse. A pretext is a false reason. Alibi is often used in the meaning of an excuse made to escape from blame or punishment. A plea means that one is asking for understanding and mercy» (LDCE). Выделяется искреннее извинение с объяснением и оправданием проступка, оправдание как отговорка, оправдание как предлог, оправдание как алиби и оправдание как мольба. В значении этих слов прослеживается сложная система межличностных отношений, закрепленных в языке. Тот, кто виновен, должен принести извинения. Словарь дает характеристику основным тактическим ходам, связанным с извинением. С точки зрения общества у провинившегося может быть достаточное основание для совершения проступка (reason), либо доказательство того, что проступок совершен не этим человеком (alibi). Если же таких оснований нет, то провинившийся либо прибегает к недостаточному доводу, формальному оправданию, отговорке (excuse), либо пользуется заведомо фальшивым оправданием, предлогом (pretext), либо обращается с просьбой и мольбой (plea). Каждый из этих ходов получает оценку на условной шкале искренности: оправдание может квалифицироваться как искреннее, формальное (то ли искреннее, то ли ложное) и ложное.

Квалификативная структура конкретизируется в значениях оценочных слов и соответственно уточняется признак социального статуса. Для выявления конкретных характеристик статуса человека мы обратимся к описанию существительных оценочного значения и установлению типовых словарных субъектов, выступающих в качестве носителей статусно-оценочных норм.

Квалифицируемый статусный признак может быть положительным и отрицательным. Например: daddy — the most respected performer in a field; a person whose work or personality is so unique and successful that others seek to imitate him (DAS); rat — 1) a disliked or despised person, 2) an informer, a squealer (DAS). В словаре сленга daddy — «папа» объясняется как «уважаемый человек, которому стремятся подражать», a rat — «крыса, дрянь, стукач» — как «презираемый, ненадежный человек, доносчик». Положительный признак легко меняет знак при ироничном употреблении, отрицательный признак более стабилен, хотя некоторые слова с отрицательным значением могут употребляться в качестве шутливых и ласкательных обращений.

Существует амбивалентная оценочная лексика, обозначающая те явления и понятия, которые по-разному оцениваются представителями различных групп общества. Примерами амбивалентной оценки могут послужить слова patrician и bohemian. Патриций, знатный человек, противопоставляется плебеям. Для знати аристократизм несомненно является положительным качеством. Имеется в виду величие духа, изысканность вкуса, совершенство манер. В глазах простых людей аристократы — это праздные богачи с большим самомнением. Словом «богема» (буквально — «цыганский, относящийся к цыганам») обозначаются представители свободных профессий — актеры, музыканты, художники, поэты. Их образ жизни многим кажется беспорядочным: bohemian2 — socially unconventional person;

person, esp. artist or writer, of free-and-easy habits, manners, and sometimes morals (COD). Для людей искусства внутренняя и внешняя раскрепощенность — необходимое условие творчества, и поэтому богемная жизнь ими не осуждается. К числу подобных амбивалентных оценочных слов относятся многие политические термины и другие слова, разделяющие людей по принципу «такие, как мы — не такие, как мы». Амбивалентная лексика представляет особый интерес с точки зрения статусных отношений. Полярное расхождение оценок свидетельствует о существовании различных оценочных кодексов в языке и различных типовых субъектов оценки.

Оценочное значение при детальном рассмотрении часто оказывается статусно-оценочным. Отрицательная оценка понижает статус объекта оценки, даже если по объективным признакам субъект оценки занимает более низкое социальное положение. Например: citizen — a person who belongs to a more prosaic, conservative group than one's own; a "square". Thus, to a Negro a white man may be a "citizen", to a convict an honest man who has never been in jail is a "citizen", etc (DAS). Слово citizen — «гражданин» имеет сленговое, жаргонное значение «обыватель, живущий скучной жизнью» (Сравните в русском уголовном жаргоне «вор в законе» и «фраер»). Citizen или square — это тот, кто не знает современной жизни, старомоден, наивен, легко поддается обману и запугиванию, придерживается общепринятых суждений. Ясно, что субъект оценки относит себя к современным, умным, смелым, неординарным людям.

Каковы системные характеристики статусно-оценочного значения в английском языке?

Для ответа на этот вопрос мы провели сплошную выборку существительных, значение которых включает отрицательную оценку. В языке разграничивается отрицательное и отрицательно-оценочное значение. Первое имеет преимущественно логическую природу и моделируется в лексической семантике при помощи шкалы контрастирования [Карасик, 1987], второе же является экспрессивно-эмоциональным или пейоративным значением [Сафонова, 1985; Шибаева, 1988; Чеславская, 1989]. В качестве исходного источника выборки нами был взят Большой англо-русский словарь (БАРС), дополненный данными английских толковых словарей и словаря сленга. Полученный корпус словозначений — 1652 единицы — является достаточно представительным для выводов о тематическом, кластерном и стилистическом распределении пейоративов в словаре. Тематическое распределение пейоративов — это определение того, какие пороки и недостатки выделяются у людей в англоязычном обществе. Нас интересует не только занимательное изучение нравов, но, главным образом, оценочная мотивация, моральный кодекс (точнее — моральные кодексы) языка и типология субъектов оценочно-статусной квалификации. Кластерное распределение пейоративов — это установление типичных объединений пейоративных значений внутри слов и между словами, выявление отношений производности между словами отрицательной оценки и установление оценочно-статусных парадигм. Стилистическое распределение пейоративов — это нахождение релевантных условий употребления

слов с отрицательным значением в качестве обращения. Есть слова, которые могут восприниматься как оскорбления (инвективы), и слова описательного значения. Кроме того, слова могут быть вульгарными (грубыми, неприличными, шокирующими), но не оскорбительными и наоборот. Установлена шкала вульгаризмов (фамильярные слова — гробианизмы — бранные/нецензурные слова) [Дев-кин, 1979: 39].;

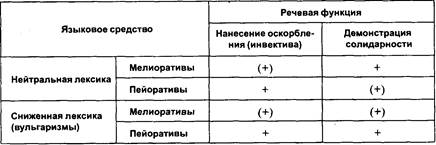

Стремление использовать предельно сниженную речь часто объясняется желанием установить отношения солидарности между говорящим и адресатом (адресатами, участниками беседы). Такая речь характерна для представителей социальных низов, стремящихся обособиться от остальных социальных групп. Вместе с тем предельно сниженная речь может быть одновременно и оскорбительной, на первый план при этом выступает статусное различие между коммуникантами: как правило, грубо и оскорбительно говорит вышестоящий по отношению к нижестоящему. Оскорбление может быть нанесено и при помощи изысканных выражений литературного языка, как в саркастическом ключе, так и в обычном общении. Например, в критическом отзыве о монографии говорится, что единственным плюсом рецензируемой книги является ее красивая обложка. В Лондоне был выпущен своеобразный «Словарь оскорблений» на пяти языках. Составитель поставил перед собой цель вооружить англоязычных туристов ехидными и иногда грубыми выражениями для лучшего самочувствия во время пребывания за границей. Многие высказывания в этом пособии, действительно, оскорбительны. Например, реплика в банке или на почте: «Do you short-change everybody here?» — «Вы здесь всех обсчитываете?» Другие примеры в словаре, впрочем, вызывают улыбку — так могут изъясняться чудаковатые персонажи из книг. Например, в ресторане или кафе: «Do you run your own hospital for people who eat here?» — «A у вас есть своя больница для людей, которые здесь пообедали?» (InsD). Соотношение вульгаризмов, инвектив и пейоративов показано в таблице 12.

Таблица 12. Соотношение вульгаризмов, инвектив и пейоративов

Инвектива есть выражение речевой функции. Инвектива противопоставлена демонстрации солидарности. Вульгаризмы, как и нейтральная лексика, относятся к языковым средствам. В составе стилистически нейтральной и стилистически

сниженной лексики слова могут содержать оценочный (часто эмоционально-оценочный) компонент значения. Оценка может быть положительной (мелиорати-вы) и отрицательной (пейоративы). Предметом нашего рассмотрения являются пейоративы.

Мы исходили из того, что пейоративный словник языка включает единицы разных типов и не может быть целиком приписан усредненной языковой личности. Люди, для которых инвективными являются, например, слова «фраер» и «фифа», не используют в качестве оскорблений слова «дилетант» и «конформист». Мы говорим, разумеется, о типичных случаях. Соответственно могут быть выявлены и моральные нормы разных типов языковой личности в едином языке. Известно, что пословицы бывают противоречивы. Наше предположение состояло в том, что источник моральных противоречий в языке — различие статусов типичных языковых личностей. Естественно, что контуры выделяемых нами типов расплывчаты. В основе противопоставления лежат не только общестилистические параметры, дающие возможность выделить две почти безликих личности — носителя просторечия и носителя правильной литературной речи, но и показатели возрастных, половых и региональных и других различий. В общем хоре языковых личностей можно услышать различные голоса.

Приводим количественный список английских пейоративов.

Негодяй, мерзавец, противный тип — 58, дурак, болван, идиот — 150, псих, сумасшедший — 23, чудак — 18, болтун, хвастун, лжец — 78, нахал — 6, грубиян, крикун — 25, ворчун, брюзга — 15, высокомерный тип, зазнайка — 17, рохля, «тряпка» — 20, деревенщина, мужлан — 32, белоручка, неумеха — 10, нытик — 12, слабак — 7, зубоскал, клоун — 13, зубрила — 10, карьерист, выскочка — 8, «умник», всезнайка — 7, холуй, подлиза —-36, марионетка — 6, доносчик, соглядатай — 28, «флюгер», ненадежный тип — 8, лицемер, ханжа — 23, зануда, скучный тип — 15, догматик, мелочный тип — 16, любопытный тип, «советчик» — 8, бездуховный тип, практик — 6, мечтатель, оторванный от земли — 3, провинциал, обыватель — 10, сварливая баба — 25, дерзкая девчонка — 6, тиран, придира — 13, безжалостный тип, хищник —19, паразит — 8, упрямец — 3, легкомысленный тип — 13, старая карга — 7, старик, выживший из ума — 5, молокосос, новичок — 14, ретроград — 9, лентяй, бездельник, соня — 45, симулянт — 13, халтурщик, дилетант — 16, рифмоплет, писака — 14, прилипала, неотвязный тип — 9, задира, забияка — 9, трус, паникер — 26, предатель, изменник, штрейкбрехер — 17, мошенник, обманщик — 77, преступник, убийца, вор, хулиган — 138, пьяница — 30, наркоман — 18, обжора — 9, человек, от которого дурно пахнет — 2, волокита — 5, развратник — 15, шлюха — 56, извращенец — 39, неряха — 14, франт, пижон — 21, нищий, попрошайка — 15, простолюдин — 10, важный тип, «шишка» — 15, бродяга — 19, сброд, чернь — 13, ничтожество, никчемный человек — 29, корыстолюбец, продажная личность — 16, богач, «денежный мешок» — 4, скряга, жадина — 25, мот, расточитель — 10, человек с недостатками внешности (толстяк, скелет, карлик и др.) — 50, национально-расовые оскорбления — 57, групповые пейоративы — 19.

3. ЛИНГВОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА

Перед нами весьма пестрая картина человеческих недостатков.

Можно выделить приоритетные и вторичные пейоративные зоны. Первое место принадлежит дуракам и преступникам, за ними следуют болтуны, мошенники, женщины сомнительного поведения, представители других народов и люди с физическими недостатками, а также негодяи и подлецы. Массированную критику вызывают также лентяи, извращенцы, подлизы, мужланы и пьяницы. Обратимся к содержательному анализу оценочных слов.

Первую группу пейоративов составляют слова общего инвективного значения типа «негодяй, мерзавец, подлец». Их семантика является темной: мы не знаем, что именно сделал негодяй и гад, но знаем, что его действие ниже всяких моральных норм. Это — общие пейоративы. Например: bastard2 — (si) a man that one strongly dislikes (LDCE). «Ублюдок» — это тот, кто вызывает сильную неприязнь. Исходное значение данного слова — «бастард, незаконнорожденный» — содержало выраженную оценку статуса адресата: бастарды не имели прав законнорожденных детей и в известной мере соответствовали касте неприкасаемых. Бастард, внебрачный ребенок воспринимался как живое воплощение греха. В современном английском языке данное слово в его сленговом оценочном значении употребляется повсеместно как экспрессивная инвектива. Дети употребляют это слово, не зная о его исходном значении. К числу общих пейоративов относятся и табуированные слова, инвективное содержание которых передается формулой а nasty, annoying, worthless, foolish man — «отвратительный, раздражающий, никчемный, глупый человек». На фоне экстремальных вульгаризмов некоторые слова со значением «негодяй, дрянь» приобретают шутливую окраску: skunk2 — (usu. humor.) a person who is bad, unfair, unkind, etc (LDCE). Слово skunk — «подлец, дрянь» не всегда употребляется шутливо: значение слова не утратило связи с образом, лежащим в основе внутренней формы (скунс — американский зверек, выпускающий, когда его преследуют, струю дурно пахнущей жидкости).

В первую группу пейоративов входят также слова со значением «ничтожество, пустое место». Например: dud — (si) a person or thing that is worthless, valueless, useless, or unable to serve a desired purpose (LDCE). Специфика слов типа dud — «никчемный человек» состоит в том, что отрицательная оценка таким людям выносится не на основе их постыдного поступка или порочного образа жизни, а вследствие несоответствия таких людей усредненному типу человека в обществе. Мерзавец внушает ненависть, активное неприятие, никчемный человек — презрение. Квалифицируя кого-либо как негодяя и мерзавца, субъект оценки присваивает себе статус носителя моральных норм общества. Говоря о ком-либо «ничтожество», субъект оценки подчеркивает свой статус уважаемого человека.

Общим пейоративам противопоставляются специальные слова с отрицательной оценкой. Специальные пейоративы делятся на два неравных класса слов: объективные и субъективные пейоративы. К первому классу относятся слова, обозначающие объективные пороки людей — глупость, лень, распущенность и т. д. Ко второму классу — слова, обозначающие людей иного круга, расовые, нацио-

нальные и прочие ярлыки. Второй класс слов открыт для амбивалентного толкования.

Наиболее распространенным человеческим недостатком, как следует из приведенных данных, является глупость в ее различных ипостасях. Нельзя не согласиться с Ю. Семеновым, который сказал: «С дураками следует считаться ввиду их численного превосходства».

Превосходство по уму есть превосходство по самой сути человека. Поэтому инвектива «Ты — дурак» констатирует безусловное нижестоящее положение адресата по сравнению с отправителем речи. В этом смысле пейоратив «дурак, глупец» сближается с общим пейоративом «ничтожество, пустое место».

Классификация глупостей и дураков — занимательное занятие, воодушевлявшее мыслителей прошлого (Эразм Роттердамский «Похвальное слово глупости», Себастиан Брант «Корабль дураков» и др.). Дурак как социальный тип есть по своей сущности антигерой, его поведение расценивается как смешное и неподобающее, отмечает американский социолог О. Клапп. Существуют групповые нормы поведения, и выход за рамки таких норм возможен в двух направлениях — в сторону чрезмерного и недостаточного проявления некоторого качества. Обобщив отклонения от поведенческих норм, О. Клапп выделяет десять разновидностей смешного и неподобающего поведения человека как члена малой группы: 1) кривляющийся дурак, не способный справиться с собственной импульсивностью, 2) дурак-проказник, постоянно нарушающий нормы приличия, 3) дурак-энтузиаст, склонный к опрометчивым, рискованным поступкам, 4) неуклюжий дурак, всегда попадающий в неловкие положения, 5) дурак-урод, недостатки внешности которого вызывают насмешки, 6)'дурак-простофиля, наивный человек, которого легко обмануть, 7) слабохарактерный дурак, чересчур послушный и неприспособленный к жизни, 8) дурак-посмешище, предмет издевательств и насмешки, 9) напыщенный дурак, высокомерный и некомпетентный, 10) дурак как пародия на героя, заурядный человек, который тщится выглядеть крупнее, чем он есть, и поэтому выглядит смешным [Klapp, 1949: 158—159]. Дурак, шут как социальный тип входит в число основных социальных ролей, оказывающих влияние на людей (герой, праведник, кумир, злодей, шут, жертва) [Klapp, 1964: 43—50]. Социально-психологические параметры поведения дураков отчасти совпадают с теми характеристиками, которые нам удалось выявить на основе анализа номинативной плотности подгруппы слов с общим значением «интеллектуально несостоятельный человек».

В лексической семантике английского языка тематическая группировка словозначений, объединенная смысловым инвариантом «человек с интеллектуальной недостаточностью» обнаруживает следующие разветвления: 1) дурак, тупица — ass, bird-brain, pinhead, 2) патологический дурак, идиот — moron, imbecile, 3) ненормальный, тронутый — cuckoo, gowk, 4) старый дурак — dotard, dobby (dial.), 5) простофиля, простак — gander, simpleton, flat. Деление является весьма условным. В лингвистической литературе данная группа слов рассматривалась в ином ключе, методом компонентного анализа выделено множество

3. ЛИНГВОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА

отличительных признаков, уточняющих понятие «дурак» — «тупой», «эксцентричный», «легковерный», «невежественный», «ненормальный», «беспечный» и др. [Шехтман, Добрынин, 1990: 96]. В инвективном смысле важна лишь градация: pinhead — a rather stupid person, imbecile — a very stupid person. Наибольшее число слов рассматриваемой группы обозначает понятие «дурак вообще»: fool — (derog) a person whom one considers to be silly; person lacking in judgement or good sense (LDCE). Семантические отличия между инвективами со значением «дурак» почти неуловимы и связаны главным образом с внутренней формой слов. Например, log-head — «болван» (бревно), mutt (si) — «болван» (овечья голова). Сравните в русском языке: «остолоп» (этимологически — столб, бревно), «болван» (глыба, столб). Значение «дурак» связано с осознанием нехватки ума, отсюда — слабый ум, медленное соображение, ограниченные способности. В отличие от других пейоративов негативная интеллектуальная характеристика никогда не переходит на противоположную часть шкалы. Сравните: трусость — смелость — безрассудство (т. е. недостаток смелости плох и избыток смелости плох) и глупость — ум — чрезмерный ум (признать, что кто-либо обладает чрезмерным умом значит подписать себе приговор в глупости). Об избытке ума говорят лишь в ироническом смысле либо подразумевают хитрость или высокомерие. Патологический дурак — это абсолютный дурак. Несколько слов со значением «старый дурак» подчеркивают степень глупости и в этом смысле сближаются со словами типа «идиот». Это отражено в пословицах: No fool like an old fool — «Старого дурака ничем не исправить». Подразумевается, что человек должен с годами становиться умнее. Слова «тронутый, дурачок» сближаются по смыслу со словами типа «чудак»: crank2 — (sometimes humor and infml) a person with very strange, odd, or peculiar ideas: a food crank (LDCE). Чудак — это человек со странными идеями, особым поведением. Если к дураку относятся с презрением, то к чудаку — с удивлением, юмором и некоторой долей сожаления.

Особую группу слов со значением «дурак» составляют пейоративы типа «простофиля». Это — характеристика людей, которых легко обмануть: clem — a smalltown resident; a rustic; one who can be hoaxed easily (DAS). Наивная доверчивость свойственна детям, чрезмерная доверчивость со стороны взрослого человека говорит о недостатке его ума либо о чудачестве. Ряд слов со значением «простак, лопух, шляпа» относится к воровскому жаргону. Презрительная оценка простофиль раскрывает словарного субъекта речи как мошенника и хитреца.

Слова прагматического значения характеризуются не только семантической расплывчатостью, но и тенденцией к перемене оценочного знака: fool — an unusually able person in any field or activity, as a dancing fool, a diving fool; an enthusiast; a buff, a fan (DAS). «Дурак» в жаргонном смысле — это человек с необычными способностями в какой-либо сфере деятельности, энтузиаст, фанатик. Вероятно, изменение оценочного знака в данном случае связано с актуализацией положительного смысла понятия «чудак, необычный человек». Фольклорный дурак, как известно, всегда побеждает своих более умных соперников. В противопоставлении «дурак — умник» дурак может оказаться скрытым хитрецом, а ум-

ник — обыкновенным обывателем, средним человеком. Отсюда, по-видимому, пословица: Fortune favours the fools — «Дуракам — счастье». В индивидуальной авторской речи дурак может оказаться мечтателем и философом:

Day after day alone on a hill

The man with a foolish grin is keeping perfectly still

But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool.

And he never gives an answer

But the fool on the hill sees the Sun going down

And the eyes in his head see the world spinning round.

J. Lennon, P. McCartney

Оппозиция «дурак — умный» трансформируется в противопоставление «чудак — обыватель».

Заслуживает внимания рефлексивное употребление пейоративов. В речи употребляются фразы типа What a fool I was to do it — «Какой же я был дурак, что сделал это». Маловероятны фразы «Какой же я был мерзавец/зануда/выскочка» и сомнительны самообличения типа «Какой же я был грабитель/насильник/подхалим». Глупец в рефлексивном употреблении — это тот, кто совершил глупый поступок, осознал это и, значит, поумнел.

Дуракам противопоставляются умники: wise guy — (infml) a person who thinks he can supply information which shows he knows more than others, but which is in fact no use (LDCE); wisacre — one who pretends to knowledge or cleverness (MWD). «Умник, всезнайка» — тот, кто претендует на особый ум и особые знания, но в действительности не обладает ни тем, ни другим. Акцентируется не способность человека, а его информированность. Обладать знаниями — достоинство, поэтому под сомнение ставится либо само наличие знаний у данного человека, либо качество этих знаний. Знания могут оказаться лишними. Мы видим, что словарный субъект, для которого инвективой является слово «умник»,— это человек конкретного мышления, презирающий абстрактную информацию, оправдывающий себя по принципу: «То, чего я не знаю', — ерунда». У того, кто осуждает «всезнайку», торчат ослиные уши ограниченного обывателя. В определенных ситуациях, впрочем, люди не хотят слишком много знать: «Where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise» — «Там, где неведенье — блаженство, бессмысленно быть мудрецом». Об этом же, хотя и в иной плоскости, говорит Экклезиаст: «Не that increaseth knowledge increaseth sorrow» — «Умножающий свои знания умножает скорбь». Однако всезнайки могут некрасиво проявлять свои знания: smart aleck — (infml) a person who annoys others by claiming to know everything and trying to sound clever (LDCE). Осуждается бестактность тех, кто дает понять окружающим, что они, окружающие, мало знают. Это тем более относится к ситуациям исходного статусного неравенства: вышестоящий должен быть умнее. Например:

It is a duty of a student

Without exception to be prudent.

If smarter than his teacher, tact

Demands that he conceal the fact

E. Anthony

Умный студент не старается выглядеть умнее своего преподавателя. Эта же мысль изящно выражена в следующей сентенции: «Небольшая доля невежества не только не вредит, но напротив, является лучшей рекомендацией лояльности» (Е. Парнов).

Простофилям противопоставляются мошенники и обманщики: twister] — a dishonest person who cheats other people (LDCE); swindler — to swindlej — to obtain money or property from by fraud or deceit (SBED). Цель обмана — высмеять простака и корыстно воспользоваться его доверчивостью. Когда человека вводят в заблуждение, он испытывает отрицательные эмоции: puzzlei — to cause difficulty of thought and a feeling of helplessness to someone in the effort to explain or understand (LDCE). Мы отрицательно относимся к тем, кто ставит нас в тупик, так как нам неприятно видеть и показывать свою интеллектуальную несостоятельность. Если же в результате обмана мы теряем собственность, то такой обман квалифицируется как незаконное дейст-вие и преследуется в судебном порядке. В языке выражены типичные способы введения в заблуждение: impostor — someone who deceives by pretending to be someone else (LDCE); flatterer — to flatter — pay obsequious attention to; compliment unduly, overpraise; gratify vanity of; make feel honoured; inspire (person or abs.) with (esp. unfounded) hope (COD); seducer — to seduce — lead astray, tempt into sin or crime, corrupt, persuade (person) into abandonment of principles, esp. chastity or allegiance; persuade by temptingness or attractiveness (COD). Люди доверяются обманщикам, которые выдают себя за кого-то другого (impostor), льстят, т. е. паразитируют на самомнении своих собеседников (flatterer), соблазняют, вводят в грех, пользуясь своим обаянием или уговорами (seducer), клевещут на кого-либо, извлекая из этого пользу (slanderer). В словаре осуждаются шарлатаны, выдающие себя за врачей (quack, charlatan).

Преступники во всех их разновидностях составляют большой класс пейора-тивов, почти равный дуракам. Но в отличие от дураков преступники квалифицируются в языке главным образом описательно, а не адресативно. Для носителей языка существенны семантические различия, отражающие специфику конкретных преступлений. Эти отличия закрепляются в юридических терминах, которые в английском языке противостоят как жаргонным, так и общеупотребительным словам: larcener — larceny — (law) felonious taking away of another's personal goods with intent to convert them to one's own use (grand, petty larceny — of property above, below value of 12 d. (5 p.), or of $ 200) (COD); thief— one who steals, esp. secretly and without violence (COD); booster — a shoplifter or thief, often female (DAS). Юридический термин «вор» (larcener) определяет состав преступления — незаконное присвоение чужой собственности. Здесь же приводятся точные описания хищений, квалифицируемые как мелкие и крупные кражи. В неюридическом смысле «вор» (thief) — это тот, кто тайно крадет. В жаргонном уточнении выделяется «вор»

(booster), который крадет в магазинах на небольшую сумму, и обычно речь идет в этом случае о воровках. Обратим внимание на слова, обозначающие мелких воришек — pilferer, filcher, picker, prigger, perloiner, sneak-thief. К воришкам относятся с презрением, грабителей и гангстеров боятся. Квалифицируя кого-либо в качестве преступника, человек, как нам представляется, пользуется следующей понятийной сеткой: преступник + мелкий, преступник + опасный, преступник + заслуживающий наказания, преступник + дрянь, преступник + герой, преступник + «специалист». Инвективный смысл имеют слова с понижением статуса адресата: мелкий, мерзкий, заслуживающий наказания преступник. Понятно, что квалификация преступников в значительной степени зависит от того, кто выносит оценку нарушителям закона — жертва преступления, сторонний наблюдатель, страж закона, представитель преступного мира.

Большое количество слов в английском языке обозначает развратных людей, в основном — женщин сомнительного поведения и людей, страдающих извращениями. Большей частью это жаргонные слова.

Много слов связано с характеристикой собственности и отношением людей к деньгам. Отрицательную оценку получают корыстолюбие, продажность, жадность, скупость, порицается чрезмерная бедность и чрезмерное богатство. Например: miser — (derog) a person who loves money and hates spending it, and who becomes wealthy by storing it (LDCE); cheapskate — a stingy, niggardly person; a person who seeks cheap goods or pleasures; a person who attempts to avoid his share of expenses (DAS); wastrel — a person who uses foolishly or too quickly the things that belong to him (LDCE). Скрягам, которые ненавидят тратить деньги, стараются не заплатить свою долю, ищут дешевых товаров, противопоставляются моты, легко и бездумно тратящие деньги. Судя по количеству слов в словаре, корыстолюбие — более распространенный порок, чем мотовство. Высказывается презрение к попрошайкам и нищим: tramp — (often derog) a person with no home or job, who wanders from place to place begging for food or money (LDCE). В качестве словарного субъекта оценки выступает человек, у которого есть деньги и крыша над головой и который осуждает нищих бродяг.

Люди неодобрительно относятся к тем, кому легко достаются деньги: con man — anyone who earns money easily; a person who has an easy life (DAS). Легкая, праздная жизнь осуждается в словаре: loafer — to loaf— (infml) to waste time, usu. by not working when one should (LDCE). Словарный субъект речи считает, что человек должен трудом зарабатывать свой хлеб. Лень относится к распространенным порокам людей. В английском языке есть несколько пословиц типа By doing nothing we learn to do ill — «Лень до добра не доводит». Осуждению подлежат различные виды лентяев: тот, кто не хочет работать, кто увиливает от работы, кто не любит двигаться, кто все делает медленно, кто любит поспать, кто шатается без дела. Безделье связано с пьянством, воровством, развратом. Словарные субъекты речи не согласны с аббатом Ж. Дюбо, который считал, что «лень мешает развязыванию дурных наклонностей больше, чем все вместе взятые добродетели».

244 Естественное презрение людей вызывают нахлебники, тунеядцы: drone2 — (derog) a person who lives on the labour of others; parasite (LDCE). «Трутень» — тот, кто живет за счет чужого труда.

Безделью противопоставляется чрезмерно активная деятельность: cockroach — a person who is exceptionally busy, esp. with many small projects (DAS). Жаргонным словом «таракан» называется тот, кто чересчур занят мелкими делами. Ясно, что субъект речи в этом случае себя считает занятым большим делом и этим оправдывает свое внешнее безделье.

Учеба — особый вид труда. Школьники и студенты с презрением относятся к зубрилам: crammer — to сгапц — to prepare oneself for an examination by working very hard and learning hastily (LDCE). Внутренняя форма слов, лежащая в основе английских пейоративов со значением «зубрила», — напихивать (cram), перемалывать (grind), потеть (swot), кость (bone). Зубрилы — люди со средними или малыми способностями, им приходится потея постигать науку. В русском языке также акцентируется интеллектуальная недостаточность зубрил: зубрить — заучивать бессмысленно без отчетливого понимания (СО). Выученное без понимания и наспех быстро забывается. Вместе с тем напряженная работа и при малых способностях приводит к успеху: plodder — a slow, not very clever, but steady worker who often succeeds in the end (LDCE). В данном случае словарный субъект, вероятно, пытается оправдаться перед собой и людьми, поскольку презираемый работяга обогнал его, способного лодыря.

В словаре осуждаются не только лентяи, но и те, кто работает плохо. По данным словаря английские лентяи втрое превосходят халтурщиков и дилетантов. Словарный субъект с презрением относится к тому, кто работает кое-как: соЬЫег2— (derog) a careless workman (LDCE). «Сапожник» (cobbler) небрежно выполняет свое дело, «ремесленник, лудильщик» (tinker) делает вещи грубо, топорно, «путаник» (bungler) не может закончить работу, «тот, кто латает» (botcher), плохо ремонтирует вещи. Отрицательно квалифицируется и плохая творческая, интеллектуальная работа: scraper («тот, кто скребет») — плохой скрипач, dauber («мазилка») — плохой художник. Специальными пейоративами обозначаются плохие актеры, фотографы, философы, юристы и вообще неспециалисты, дилетанты. Упреки в непрофессионализме совпадают с упреками в посредственности. Словарные субъекты — представители творческих профессий — предъявляют высокие требования к качеству своего труда, осуждая ремесленников. В некоторых случаях, однако, профессионализм вызывает отрицательную оценку. Например, священника могут назвать professional sympathizer — «профессиональный утеша-тель». «Профессиональный» значит здесь «неестественный, неискренний». Среди писателей встречаются малоталантливые люди, которые пишут бездарные книги. Но пейоративы со значением «писака», на наш взгляд, раскрывают также субъекта речи, который оказался под огнем писательской критики. Таким субъектом чаще всего бывает тот или иной представитель власти. Он не может сочинить ответного едкого памфлета или эпиграммы, но зато именует автора «бумагома-ратель», «промокашка» — blotter.

У англичан есть пословица: A close mouth catches no flies — «В закрытый рот не попадают мухи», т. е. «Слово — серебро, а молчание — золото.» В этой пословице выражено недвусмысленное отношение к болтунам. Человек, который говорит больше, чем следует, обычно говорит глупости, тараторит, не слушая собеседника, выбалтывает тайны, привирает, дает обещания, которым нельзя верить, говорит напыщенно, любуясь собой, сплетничает, хвастает. Например: blabbermouth — (derog si) a person who tells secrets by talking too much (LDCE); gabbler — to gabble — to say (words) so quickly that they cannot be heard clearly (LDCE). Болтуны демонстрируют свою интеллектуальную несостоятельность.

Трудно общаться с человеком, который не понимает юмора. Но у некоторых людей чувство юмора развито в чрезмерной степени с точки зрения окружающих: clown2 — (derog) a person who continually tells jokes or acts stupidly (LDCE). Словарный субъект осуждает людей, которые все время шутят и дурачатся. Юмор может быть неуместным и грубым, насмешки носят оскорбительный характер: scoffer — to scoff — speak derisively esp. of religion or object of respect; aim scoffs or mockery at (COD). Тот, кто зло высмеивает людей, глумится над предметами уважения, посягает на сложившийся статусный порядок. Болтун часто ведет себя развязно: loudmouth — a person who talks too much and in an offensive manner (LDCE). Формула статусного отношения в приведенном примере имеет следующий вид: Некто показывает свою интеллектуальную несостоятельность и при этом пытается принизить статус адресата. Такое поведение квалифицируется как дерзость, нахальство. Например: minx — (derog, often humor) a young girl who does not show or behave with proper respect towards those older than her (LDCE). Некоторым девчонкам свойственно вести себя без уважения к старшим, и это осуждается.

Отсутствие уважения выражается как бесцеремонность, грубость: Ьеаг2 — а rough, bad-mannered, bad-tempered man (LDCE). Для англичан «медведь» — это грубый, бестактный человек. В основе хамства лежит наплевательское отношение к другим людям, эгоизм: article2 — a person considered shrewd or quick to advance his own interests (DAS). Жаргонным словом «фрукт» обозначается человек, который успешно преследует своекорыстные цели. Разновидностью эгоизма является карьеризм, стремление занять более высокое положение в обществе любой ценой: social climber — (often deprec) a person who wants to join a higher social class and tries to do this by friendship with people from this class (LDCE). Карьеристы, карабкающиеся по социальной лестнице, пытаются втереться в доверие к людям более высокого положения.

Низкопоклонство, подхалимаж — презираемые виды поведения. Это отражено во внутренних формах слов, обозначающих подлиз — toad-eater («тот, кто ест жаб»), lick-spittle («тот, кто лижет плевки») и др. Выделяется сфера общения, в которой заискивание обличается особо: apple-polisher — one who curries favour with superior, specif, a student who truckles to his teacher (DAS). Обостренное чувство справедливости, свойственное молодым людям, вызывает их протест против подлиз, против учительских любимчиков, называемых fair-haired boy или blue-eyed boy. Словарный речевой субъект-учащийся презирает подлиз, ненавидит

любимчиков и критически относится к учителям. Отметим, что в английском языке подхалимы осуждаются значительно активнее (судя по количеству слов), чем нахалы. Собственно нахальство, хамство (подчеркнутое неуважение) проявляется в пейоративном словнике сравнительно редко. Чаще обозначается грубость, отсутствие хороших манер.

Безоговорочному осуждению подлежат трусы и предатели. Сюда же относятся и штрейкбрехеры: зсаЬз — (derog si) a worker who refuses to join a trade union, works in worse conditions than a union permits, or does the work of one who is on strike (LDCE). Сленговым словом «струп, парша» называют рабочих, которые не вступают в профсоюз, согласны на любую работу, срывают забастовки. Особое презрение вызывают доносчики: rati — an informer, a squealer. Mainly associated with underworld use — police informer, esp. one who informs on his friends for pay or in return for a lesser jail sentence for himself (DAS). Жаргонным словом «крыса» называется стукач, который выдает полиции своих дружков за деньги или за досрочное освобождение из тюрьмы. Из всех пейоративов наибольший процент жаргонных слов относится к понятию «доносчик». Доносчик опасен для нарушителей закона, большинство из которых относится к уголовникам, пользующимся воровским жаргоном. Таким образом, в числе типовых словарных субъектов можно увидеть и преступников.

Осуждаются жестокие, безжалостные люди, задиры, скандалисты. Субъект речи, как правило, зависим от придиры и скандалиста. Когда к человеку предъявляют требования, а он эти требования не выполняет, то, оправдываясь, он считает либо требования завышенными, несправедливыми, либо форму предъявления требований грубой, пристрастной или мелочной. Поэтому осуждается growler — «ворчун, брюзга», hair-splitter — «казуист, педант», wet blanket — «человек, отравляющий другим удовольствие». Порицаются пуритане: blue nose — a person with strongly puritanical moral convictions; one who believes that having a good time is immoral (DAS). Жаргонным обозначением «синий нос» люди высказывают свое неприятие пуританских норм.

Придиры и суровые начальники себя таковыми не считают. Они критикуют недостатки людей, заставляют их работать, с презрением относятся к глупцам, лентяям, болтунам, распущенным типам, гулякам и транжирам (но не к скрягам), к опустившимся людям. Они выступают в качестве носителей ответственности общества. Им принадлежат пословицы As a man sows, so shall he reap — «Как посеешь, так и пожнешь», Business before pleasure — «Дело прежде всего», The less people think, the more they talk — «Чем меньше мыслей, тем больше слов», Money makes the man — «Деньги делают человека», Once a thief, always a thief— «Горбатого могила исправит» и др. Обличителям противостоят обличаемые, у которых есть свои аргументы: All work and no play makes Jack a dull boy — «Одна только работа без забав отупляет людей», Не dances well to whom fortune pipes — «Хорошо танцует тот, кому судьба подыгрывает», Live and let live — «Живи и давай жить другим», Muck and money go together — «От трудов праведных не разбогатеешь». Особенность пословиц второго типа состоит в том, что они носят усту-

3. ЛИНГВОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА

Отрицательную оценку получают некоторые внешние формы поведения людей. Высмеивается тот, кто не умеет себя вести, и тот, кто ведет себя неестественно: bumpkin — (derog infml) an awkward foolish fellow, usu. from the country (LDCE); namby-pamby — weakly sentimental, affectedly nice person (SBED). Неуклюжий мужлан, деревенщина противопоставляется сентиментально-жеманному человеку. В пейоративе «деревенщина» высмеивается отсутствие манер и наивная простота. Иные качества отмечаются у горожанина: city slicker— 1) plausible rogue as usu. found in cities, 2) smart and sophisticated city dweller (COD). «Городской пройдоха» — это скользкий, шустрый и всезнающий мошенник. В количественном отношении простофили значительно превосходят пройдох.

Человека встречают по одежке. Словарные субъекты осуждают как недостаточное, так и чрезмерное внимание к своей одежде: slattern (lit) dirty untidy woman (LDCE); popinjay — (derog old use) a showily dressed young man who is full of self-admiration (LDCE).» Неряха» — это, как правило, женщина; «франт, щеголь» — обычно молодой мужчина. Словарные субъекты, очевидно, считают, что женщины должны уделять достаточное внимание своей внешности. Мужчинам же следует искать иные пути самоутверждения.

Какие качества осуждаются у женщин? По данным нашей словарной выборки — это дерзость у девчонок, легкомысленность и (чрезмерное) кокетство у молодых женщин, глупая болтливость, неряшливость, аморальное поведение и в старости — сварливый характер. Подавляющее число пейоративов, относящихся к женщинам, — это слова, осуждающие разврат, на втором месте — въедливость.

Есть свои недостатки, присущие определенному возрасту. Древние китайцы считали, что человеку свойственны вожделение в молодости, ссоры в зрелости и скупость в старости. Словарные субъекты в английском языке вносят уточнения: осуждается дерзкая самонадеянность молокососов, глупость и скупость стариков и вредный характер старух. Осуждаются также выходящие за пределы нормы привязанности: cradle snatcher — a person of either sex who marries, courts or befriends a much younger person of the opposite sex (DAS). Пожилой человек, который проявляет нежный интерес к молоденькой девушке, называется жаргонным выражением «похититель колыбелей». То же относится к дамам, которые значительно старше своих кавалеров.

Большую группу людей с недостатками внешности характеризуют пейорати-вы типа «дылда», «толстяк», «карлик». Бывают забавные сочетания внешних данных и поведения: dapper — (esp. of small men) (perhaps too) neat in appearance and quick in movement (LDCE). Словом dapper называется маленький и вертлявый франт.

Классификация человеческих недостатков, отраженных в значении пейоративов, может быть построена на различных основаниях. По признаку социальной опасности противопоставляются вредные для общества и вредные для самого человека качества (хитрец, предатель, развратник — дурак, тряпка, неряха), по признаку контролируемости мы сравниваем поступки (проявления характера), за которые человек должен или не должен отвечать (наглец, лицемер, пьяница — кре-

тин, зануда, урод), по признаку универсальности разграничиваются характеристики, которые могут быть присущи большому классу либо малой группе людей (болтун, холуй, трус — крючкотвор, рифмоплет, шарлатан), по признаку определяемое™ мы сопоставляем отрицательные качества первичного и вторичного порядка (эгоист, тупица, нахал — хлыщ, зубрила, хулиган), по признаку инициативности контрастируют пороки, выделяемые обличителями либо ответчиками (лентяй, клоун, ничтожество — мегера, подлиза, обыватель).

Национальная специфика пейоративов проявляется как в семантике слов, так и в значении фразеологических единиц. Так, в работе Л. А. Чеславской выделено 16 групп пейоративных фразеологизмов (общим числом 123 единицы) во французском языке: 1) глупость, невежество — 23,2) порочность, развращенность— 5,

3) хитрость — 12, 4) недостаток внешности — 9, 5) грубость — 8, 6) ложь, выдумка — 8,7) упрямство — 7, 8) легкомыслие — 7,9) незначительность, ничтожность — 7, 10) ненадежность — 7, 11) трудность — 6, 12) бессмысленность— 7, 13) бесплодность, неэффективность — 6, 14) хвастовство — 5, 15) бездействие, лень — 5, 16) уязвимость, чувствительность — 5. Для сравнения в немецком языке из 117 проанализированных фразеологизмов глупость и невежество обозначаются 9 единицами, абсурд, нелепость — 6, хитрость — 6, антипатия, неприязнь — 6. [Че-славская, 1989: 163—164]. М. Зелльнер выделяет семь тематических классов немецких пейоративов-зоонимов: 1) телесные характеристики, 2) внешний вид, 3) ум,

4) характер, 5) поведение, 6) занятие, 7) происхождение [Sellner, 1989: 252—253].

Рубрики могут быть несколько иными, однако, общая картина кардинально от этого, на наш взгляд, не изменится. Можно выделить универсальные, культурно-типические, этноспецифические, социоспецифические и индивидуально-специфические ценностные нормы, выражаемые в семантике слов'. Универсальные ценностные нормы проявляются в обозначениях человеческих пороков как таковых, культурно-типические нормы свойственны определенному типу цивилизации, например, цивилизации западноевропейского или восточноазиатского типа, цивилизации Римской империи I века нашей эры или цивилизации СССР 70-х годов XX века; эти нормы выражаются в определенных предпочтениях поведения и фиксируются в семантике слов. На уровне этнической специфики предпочтения в поведении еще более дифференцируются и могут быть сопоставлены на основании анализа словарей общеупотребительной лексики. Социоспецифические нормы требуют социолингвистического анализа различных групп и подгрупп общества, разделенных по наиболее существенным статусным признакам: пол, возраст, образованность, уровень благосостояния и т. д. Так, например, для многих военнослужащих слово «учебный» в русском языке содержит коннотацию «не действующий»; такая отрицательная коннотация относится к числу социоспецифических индексов статуса человека. Индивидуально-специфические нормы могут быть установлены по авторским текстам. Наиболее представительны в этом отноше-

1 Сравните: универсальные для данной культуры, субклассовые и идиолектные пресуппозиции [Димитрова, 1984: 38—39].

250 нии тексты тех авторов, чьи этические и философские системы резко расходятся с общепринятыми. Например: «Любите мир как средство к новым войнам» (Ф. Ницше).

Вредные для общества пороки выливаются в действия, получающие не моральную, а юридическую квалификацию. Так, в Десяти Заповедях Ветхого Завета содержатся только юридические нормы: не поклоняйся чужим богам, не сотвори себе кумира, не произноси имя бога всуе, не забывай о еженедельном дне святости, не пренебрегай своими родителями, не убивай, не предавайся разврату, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай (т. е. не сглазь) достояния твоего ближнего. Эти нормы сводятся к требованию лояльности — «Не предавай своих» — и к элементарным правилам коллективной жизни. Юридические нормы скрепляются нравственным законом: «Люби ближнего твоего, как самого себя» (Левит, 19: 18). В современном английском языке имеется большое число слов, уточняющих нарушения Десяти Заповедей (предатель, убийца, развратник, вор, лжец) — около 15 % рассмотренных нами существительных, за исключением слов «колдун», «ведьма», которые в качестве инвектив практически не фигурируют. Это говорит о том, что требования элементарных норм поведения остаются актуальными для современных людей.

В Нагорной Проповеди Христа содержатся, как известно, не юридические, а нравственные требования: не гневайся, не вожделей (т. е. не желай запретного), не клянись, не противься злому, не отказывай просящему, возлюби врагов, не твори милостыню напоказ, не собирай сокровищ на земле, не заботься о дне завтрашнем, не суди, не давай святыни псам. В нашем списке пейоративов осуждается гнев (несдержанность и грубость), скупость и жадность, лживость и лицемерие — около 5% всех существительных. При этом непротивление злу, любовь к врагам и аскетизм в бытовом сознании англоязычного населения — по данным словаря — оцениваются отрицательно: бесхарактерность, чудачество, бедность (около 5% существительных). Это свидетельствует о том, что практическое сознание людей, отраженное в словаре, в малой мере включает высокие этические идеалы христианства. Иначе говоря, голос высоконравственного словарного субъекта почти не слышен в хоре голосов. Для большинства же актуальны конкретные требования поведения в быту. Интересно сопоставить эти требования со списком основных грехов и добродетелей. Семь смертных грехов включают гордыню, вожделение, похоть, гнев, обжорство, зависть и лень'. Следует отметить, что в современном английском языке, по свидетельству Д. Болинджера, многие грехи эвфемистически камуфлируются: «Человек не грешит, он просто ведет себя "как человек". Смертные грехи? Не будьте чудаком! Не обжорство, а "сверхизлишество", не вожделение, а "стремление добиться успеха", не похоть, а "разглядывание девочек", не прелюбодеяние, а "нескромность", не гордыня, а "акцентирование своего образа", не зависть, а "стремление не отстать от других людей", не лень, а

1 Силецкий В. И. Терминология смертных грехов в позднесредневековой культуре // Концептуальный анализ: Методы, результаты, перспективы. Тезисы конференции. М., 1990. — С. 76—78.

"неблагоразумное использование своего свободного времени"» [Bolinger, 1980: 114—115]. Семь основных добродетелей — это справедливость, осмотрительность, умеренность, сила, вера, надежда, милосердие'. В расширенный список грехов входят жадность и лживость, дополнение к основным добродетелям составляют терпение и почитание (благочестие). Сумма грехов и отрицательных коррелятов добродетелей дает нам 18 характеристик, которым соответствует около 80% пейоративов. Оставшиеся 20 % слов обозначают людей, недостатки которых имеют не этическое, а онтологическое основание — «дрянь», «дурак», «урод». Сюда же относятся слова субъективно-оценочного значения.

Большинство субъективных пейоративов в английском языке составляют оскорбления по национальным и расовым признакам. Некоторые из этих слов являются табуированными, некоторые — шутливыми. Данные слова обусловлены этническими предубеждениями [ван Дейк, 1989: 174, 222]. Внутренняя форма таких слов показывает, какие исходные признаки высмеиваются словарными субъектами речи: frog-eater — «француз» («тот, кто ест лягушек»), bog-trotter — «ирландец» («тот, кто бегает по болотам»). Некоторые слова относятся к группе народов: dago — (si derog) Spaniard, Portuguese, Italian; any foreigner (f. Sp. Diego — James) (COD); bohunk — (si) immigrant from central or South East Europe; rough fellow (f. Bohemian and Hungarian) (COD). Сленговыми словами именуются выходцы из различных частей Европы, эмигрировавшие в США. Жаргонные слова живут в языке недолго. Но коль скоро определенный предмет наименования привлекает к себе слово, такие слова должны быть учтены в сплошной выборке лексики, иначе картина будет неполной. Применительно к национальным ярлыкам вариативность жаргонизмов сравнительно мала: 2—3 слова для представителя того или иного народа, несколько больше единиц для чернокожих американцев. По своей форме такие слова представляют собой измененные типичные имена собственные (сравните «фриц» в русском языке), сокращения, описания. Большое количество пейоративов, относящихся к другим народам в английском языке, объясняется историческими причинами — активными международными контактами, колонизацией, иммиграцией в США. Почти все народы, с которыми контактировали британцы и американцы англо-саксонского происхождения, получили инвективныи ярлык: шотландцы, ирландцы, немцы, голландцы, скандинавы, французы, итальянцы, испанцы и португальцы, евреи, индусы, китайцы, корейцы, вьетнамцы, японцы, эскимосы, индейцы, представители черной и желтой расы, мулаты, полукровки.

Почему происходит инвективизация имен представителей чужого народа? Действует примитивная схема: «чужой — опасный», «чужой — нелепый». Случайное плохое действие чужестранца возводится в абсолют и распространяется на народ целиком, например: to assist in the French sense — «присутствовать, но не

1 Сравните: основные позитивные качества, выделяемые как черты американского характера— героизм, великодушие, честность, милосердие, отзывчивость, инициатива, настойчивость [Peale, Buckley, 1988: 22, 69, 94].

помогать». Этнические инвективы объясняются исторически. Выражения Dutch treatment, Dutch courage — «угощение по-голландски» (каждый расплачивается за себя) и «голландская храбрость» (пьяная удаль) в английском языке свидетельствуют о том, что англичане и голландцы находились в состоянии вражды в определенный исторический период. Это было в XVII веке, Голландия была конкурентом Британии в борьбе за моря. Периодом вражды объясняется и наличие в английском языке пейоративных выражений типа «французская болезнь» (венерическое заболевание) или «уйти по-французски» (уйти, не попрощавшись) [Rawson, 1981: 82]. Любопытно отметить, что французы говорят «уйти по-английски». В русском языке закрепилось французское обозначение данного антиэтикетного поступка.

Словарный субъект речи, использующий этнические инвективы,— это ограниченный, глупый человек из толпы. Представители меньшинств в свою очередь используют презрительные клички для англичан и американцев: W.A. S.P.— а White Anglo-Saxon Protestant; specif, a member of the dominant American middle class who is descended from the earlier northern European settlers of the country as opposed to one belonging to a racial or religious minority or someone of more recent immigrant stock. Used derog., usu. to refer to an average, noncreative, noncritical American who enjoys traditional American values, beliefs, entertainment, etc., unquestioningly (DAS). Словом WASP называются белые протестанты англо-саксонского происхождения, составляющие большинство в США, недалекие обыватели, с точки зрения афро-американцев и других представителей национального меньшинства. При этом по звучанию эта аббревиатура совпадает со словом wasp — «оса», т. е. имеет коннотацию жалящего укуса.

Этнические инвективы распадаются на три класса: ярлыки для соседей, туземцев и врагов. В любом случае «чужой» рисуется черными красками как вызывающий отвращение, хитрый, глупый и злой человек. Соседям приписывается глупость, странный образ жизни, лень, жадность, туземцы считаются неразвитыми дикарями, полулюдьми, враги изображаются как опасные животные.

Люди, принадлежащие к четко оформленным профессиональным, религиозным, политическим и прочим группам, часто гордятся своей принадлежностью к соответствующей группе. Гордость может перейти в высокомерное отношение ко всем остальным. Для моряков неморяки — сухопутные крысы, для мусульман немусульмане — неверные. В свою очередь инициаторы инвектив, даже шутливых, получают ярлыки от тех, на кого они смотрят свысока: shore loafers — water rats («береговые бездельники» — «водяные крысы»). Престижно быть гардемарином, курсантом военно-морского училища. Таких курсантов называют жаргонным словом snotty — «сопливый». Такое наименование обусловлено не только завистью речевых субъектов, но и поведением курсантов: snotty — (si) trying to act as if one is important (LDCE). Осуждаются попытки важничать.

К числу слов субъективно-пейоративного значения относятся презрительные наименования людей по социальному статусу вообще. Это слова типа «плебей» и «патриций», «простолюдин» и «важная шишка». Инвективы, адресованные

нижестоящим, могут быть индивидуальными и собирательными. Собирательные инвективы нисходящего статусного вектора как бы лишают объект права на индивидуальность (flankeydom — «лакеи, подхалимы»). Сравните в русском языке: «хам» — «хамье». Выражения big cheese, big pot иронически обозначают больших начальников.

Любая оценочная квалификация содержит сведения о субъекте оценки. Если субъект оценки вступает в противоречие с преобладающим мнением общества, то на первый план выступает автохарактеристи

2015-04-30

2015-04-30 1073

1073