Младенчество вооружило ребенка умением смотреть, слушать и управлять движениями рук. В конце младенческого возраста ребенок начинает делать первые шаги. Перемещение в вертикальном положении – трудное дело. Маленькие ножки ступают с большим напряжением. Управление движениями ходьбы еще не сложилось, и поэтому ребенок постоянно теряет равновесие. Малейшее препятствие в виде стула, который надо обойти, или мелкого предмета, который попал под ступню, затрудняет ребенка, и он после одного-двух шагов падает на руки взрослых или на пол. Тем не менее, ходьба, вытесняя ползание, становится основным средством перемещения, приближения к желаемым предметам. Постепенно дети начинают передвигаться все свободнее. Кажется, что при передвижении они даже ищут дополнительных трудностей: идут туда, где горки, ступеньки, всяческие неровности. В полтора года дети живут упражнениями в движении. Дети сами нарочно осложняют свою ходьбу: ходят по всяческим мелким предметам, ходят вперед спиной, кружатся, бегают сквозь заросли, хотя рядом может быть свободный проход, передвигаются с закрытыми глазами. Таким образом, на первых ступенях овладение ходьбой является для ребенка особой задачей, связанной с сильными переживаниями. Только постепенно достигается автоматизация этого способа передвижения, он перестает представлять для ребенка самостоятельный интерес.

|

|

|

Овладение ходьбой развивает возможности ориентировки в пространстве. Мышечное чувство становится мерой отсчета расстояния и пространственного расположения предмета. Освоив передвижение, ребенок намного расширяет круг вещей, ставших объектами его понимания. Увеличивая самостоятельность ребенка, ходьба расширяет вместе с тем его ознакомление с предметами и их свойствами, умение обращаться с ними.

В период младенчества ребенок уже выполняет довольно сложные манипуляции с предметами, может научиться некоторым действиям, показанным ему взрослым, может перенести усвоенное действие на новый предмет. Но манипуляции младенца направлены лишь на использование внешних свойств и отношений предметов – ложкой он действует так же, как палочкой, карандашом или совочком.

Переход от младенчества к раннему детству связан с развитием нового отношения к миру предметов – они начинают выступать для ребенка не просто как объекты, удобные для манипулирования, а как вещи, имеющие определенное назначение и определенный способ употребления, т.е. в той функции, которая закреплена за ними в общественном опыте. Основные интересы ребенка переносятся в область овладения все новыми и новыми действиями с предметами, и взрослый приобретает роль наставника, сотрудника и помощника в этом овладении.

|

|

|

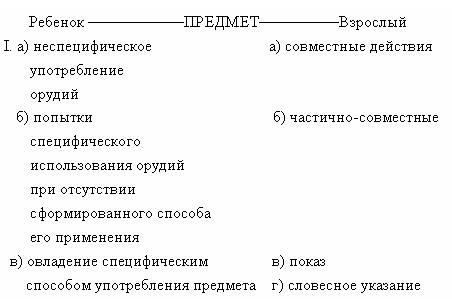

Таким образом, новообразования, возникающие к концу первого года жизни, с необходимостью вызывают построение новой социальной ситуации развития. Это ситуация совместной деятельности со взрослым человеком. Содержание этой совместной деятельности – усвоение общественно выработанных способов употребления предметов, которые ребенку открылись и стали его миром. Социальная ситуация развития в раннем возрасте: “ребенок – ПРЕДМЕТ – взрослый”. Ведущей деятельностью становиться предметно-манипулятивная деятельность – освоение ребенком фиксированных в культуре способов употребления предметов.

Общение в этом возрасте становится формой организации предметной деятельности.

Оно перестает быть деятельностью в собственном смысле слова, так как мотив перемещается от взрослого на общественный предмет. Общение выступает здесь как средство осуществления предметной деятельности, как орудие для овладения общественными способами употребления предметов. Несмотря на то, что общение перестает быть ведущей деятельностью в раннем возрасте, оно продолжает развиваться чрезвычайно интенсивно и становится речевым. Общение, связанное с предметными действиями, не может быть только эмоциональным. Оно должно стать опосредованным словом, имеющим предметную отнесенность.

Специфика предметно-манипулятивной деятельности заключается в том, что в ней ребенку впервые открываются функции предметов. Функция, назначение вещей не может быть выявлена путем простого манипулирования. Так, ребенок может бесконечное число раз открывать и закрывать дверцу шкафа, долго стучать ложкой об пол, но этим ни на шаг не продвинется в познании функции предметов. Только взрослый способен в той или иной форме раскрыть ребенку, для чего служит шкаф или ложка.

Из числа действий, которыми овладевает ребенок в раннем детстве, особенно значимыми для его психического развития оказываются соотносящие и орудийные действия. Соотносящими являются действия, цель которых состоит в приведении двух или нескольких предметов (или их частей) в определенные пространственные взаимоотношения. Это, например, складывание пирамидок из колец, использование всяческих сборно-разборных игрушек, закрывание коробок крышками. Соотносящие действия, которые начинают усваиваться в раннем детстве, напротив, требуют учета формы и величины предметов. Так, чтобы правильно сложить пирамидку, нужно учитывать соотношение колец по величине: сначала надеть самое большое, а потом последовательно переходить ко все более маленьким. При сборке матрешки нужно подбирать половинки одинаковой величины, собирать сначала самую маленькую, затем вкладывать ее в большую и т.д. Точно так же и при действиях с другими сборно-разборными игрушками необходимо учитывать свойства предметов, подбирать одинаковые или соответствующие друг другу элементы, располагать их в каком-то порядке. Эти действия должны регулироваться тем результатом, который нужно получить (готовую пирамидку, матрешку), но ребенок не в состоянии самостоятельно получить такой результат, да на первых порах и не стремится к нему. Взрослый дает ребенку образец действия, обращает его внимание на ошибки, учит добиваться правильного результата. В конечном счете ребенок овладевает действием.

Орудийные действия – это действия, в которых один предмет (орудие) употребляется для воздействия на другие предметы. Орудия являются как бы искусственными органами человека, которые он ставит между собой и природой. Вспомним хотя бы топор, ложку, пилу, молоток, клещи, рубанок. Конечно, ребенок знакомится с употреблением только нескольких самых элементарных орудий – ложки, чашки, совочка, лопатки, карандаша. Орудие выступает в качестве посредника между рукой ребенка и предметами, на которые нужно воздействовать, и то, как происходит это воздействие, зависит от устройства орудия. Копать песок совочком или набирать кашу ложкой нужно совсем не так, как рукой. Поэтому овладение орудийными действиями требует полной перестройки движений руки ребенка.

|

|

|

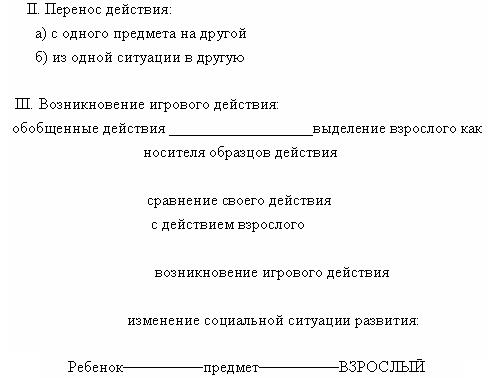

Д.Б. Эльконин отмечал большую роль игрушек в овладении предметными действиями. Игрушка – это предмет, моделирующий какой-либо предмет взрослого мира. По отношению к игрушкам нет жесткой логики их употребления, и взрослый не навязывает ребенку способ действия с ними. Игрушки полифункциональны, с ними можно делать все, что угодно. Перенос действия, наблюдавшегося в жизни, на игрушки значительно обогащает содержание детской деятельности. Например, дети моют, кормят куклу, возят куклу в машинке и т.д. Благодаря действию с игрушкой, ребенок начинает сравнивать свои действия с действиями взрослого человека, он начинает узнавать в своем действии действия взрослого, начинает называть себя именем взрослого: “Петя-папа”.

Социальная ситуация, таким образом, начинает распадаться, что возможно только в результате микроизменений предметного действия. Когда происходит распад единого предмет-ного действия и взрослый отделяется от ребенка, ребенок начинает видеть взрослого и его дейст-вия как образцы. Он уже действует не вместе со взрослым, не под его руководством, а так, как он.

Схема развития предметного действия в раннем возрасте

Овладение предметными действиями создает условия для появления новых видов деятельно-сти: игровой и продуктивной (рисование, лепка, конструирование), в которых совершенствуются двигательные и умственные возможности ребенка.

2015-04-30

2015-04-30 4363

4363