Чтобы объяснить выбор испытуемыми степени сложности задачи в так называемых экспериментах по формированию уровня притязаний, Сибилла Эскалона (Escalona, 1940) и Леон Фестингер (Festinger, 1942b) разработали теорию результирующей валентности. В совместной работе Левина, Дембо, Фестингера и Сирса (Lewin, Dembo, Festinger, Sears, 1944) эта теория получила дальнейшее развитие.

В работе ученика Левина Фрица Хоппе, посвященной «успеху и неудаче» (Норре, 1930), понятие уровня притязаний заняло важное место в исследовании мотивации и со временем проникло в обиходный язык. Под этим понятием в исследовании мотивации подразумевается, во-первых, многообразно варьировавшаяся и весьма плодотворная экспериментальная парадигма, а во-вторых, гипотетический конструкт, служащий в теории мотивации для объяснения индивидуальных различий поведения в ситуации достижения. В последнем случае уровень притязаний означает свойство индивида, играющее решающую роль в самооценке имеющихся способностей и достигнутых результатов. В главе 8 мы более подробно остановимся на этом понятии.

|

|

|

В качестве экспериментальной парадигмы уровень притязаний означает:

«...сообщаемую экспериментатором испытуемому целевую установку по отношению к уже известной, более или менее освоенной и снова решаемой задаче, причем сама эта установка (цель) внутренне принимается испытуемым* (Heckhausen, 1955, р. 119).

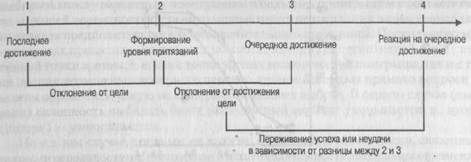

Обычно перед испытуемым ставится определенная задача, которая может быть решена им более или менее успешно и быстро, или различные задачи одного и того же типа, но разной степени сложности. После того как испытуемый получил первое представление о степени достижимости стоящих перед ним целей, он перед каждой очередной попыткой должен выбрать цель следующего действия и сообщить ее экспериментатору. Так выстраивается представленная на рис. 5.18 последовательность событий.

Рис. 5.18. Последовательность событии в эксперименте по формированию уровня притязании (Lewin, Dembo, Festinger, Sears, 1944, p. 334)

Прежде всего Хоппе решил выяснить, отчего зависит переживание достигнутого результата как успеха или неудачи, поскольку то же самое достижение для)дного испытуемого может означать успех, а для другого — неудачу. Как показы-1ают результаты исследований, переживание успеха или неудачи зависит не просто от степени объективной трудности задачи, с которой справился испытуемый, i и от выработанного уровня притязаний. Если новый результат достигает или пре-шшает этот уровень, появляется ощущение успеха, если не достигает — неудачи. К.ак видно из рис. 5.18, реакция самооценки определяется так называемым отклонением от достигнутой цели, т. е. позитивной или негативной разницей между выра-Зотанным уровнем притязания и очередным достижением. Успех и неудача непо-;редственно отражаются на уровне притязаний следующего выполнения задачи. После успеха уровень притязаний, как правило, повышается, а после неудачи —:нижается, но не наоборот (так называемая «закономерность сдвига»). Как свидетельствуют приведенные в табл. 5.2 данные исследований Маргариты Юкнат Jucknat, 1938), сдвиг уровня притязаний вверх или вниз зависит от интенсивно-:ти пережитого успеха или неудачи.

|

|

|

Таблица 5.2

2015-05-10

2015-05-10 730

730