Практическая работа № 18.

Тема. Строение представителей класса насекомые (Insecta).

Завдання 1. Вивчити зовнішню будову комах;

Завдання 2. Типи ротових апаратів комах, вусиків та кінцівок.

Завдання 3. Особливості внутрішньої будови представників класу комахи

Завдання 4. Розвиток комах з неповним і неповним перетворенням.

Завдання 5. Різноманіття комах, їх класифікація.

Насеко́мые (Insecta) — класс (по другой классификации — надкласс) беспозвоночных членистоногих животных. Вместе с многоножками относятся к подтипу трахейных. Известно около 1,5 млн. видов насекомых, но истинное их количество может быть 2 – 5 млн. Обладают наибольшим разнообразием среди всех остальных животных на Земле; включают бабочек, жуков, мух, муравьёв, пчёл и других. Наука, изучающая насекомых, называется энтомологией.

Насекомые — самый многочисленный класс живых существ на Земле, занимающий всевозможные экологические ниши. Произошло это, предположительно, потому, что в их развитии получили приоритет три принципа [4]:

|

|

|

— простота организации;

— узкая жизненная специализация;

— высокая плодовитость.

Краткая характеристика. Это преимущественно наземные членистоногие, у которых тело явно разделено на голову, грудь и брюшко, а служащие для передвижения, конечности находятся в числе 3 пар на грудном отделе. Брюшко у взрослых особей несёт видоизменённые остатки конечностей — грифельки и др., лишь у отряда бессяжковых сохранились слабые брюшные ноги. Дыхание осуществляется с помощью трахейной системы или кожное — всей поверхностью тела. Те насекомые, которые дышат с помощью всей поверхности тела и имеют проницаемые для дыхательных газов и испарения покровы, ограничены в своём распространении только влажными средами. Они встречаются в основном в почве и в гниющих остатках организмов. Те высшие насекомые, у которых покровы непроницаемы и развита трахейная система, могут обитать и в сухих средах. Эти насекомые широко расселились по планете. Именно такие, ведущие открытый образ жизни и часто ярко окрашенные высшие насекомые и известны большинству людей.

Наружное строение насекомых

Размеры тела 0,2—330 мм (у современных представителей), обычно в пределах 1 — 50 мм. Покрывающее тело кутикула является частью кожи, образуя плотный наружный панцирь или экзоскелет, но в ряде случаев она мягкая и тонкая. Наружная кутикула подразделена на отдельные щитки — склериты (sclerites) и вследствие своей плотности благоприятна для развития на ней различных образований: вдавлений, бороздок, бугорков, рёбрышек, мелких волосков -хетоидов и др. К кутикуле причленяются также подвижные кожные волоски — хеты, имеющие иногда характер щетинок или чешуек.

|

|

|

Окраска тела и его частей очень разнообразна, зависит от пигментов, располагающихся в кутикуле или подстилающей её гиподерме, либо обусловлена оптическими явлениями, связанными со структурой кутикулы. Ввиду большой стойкости оптическая и кутикулярная пигментная окраски остаются почти неизменными после смерти; гиподермальная же пигментная, напротив, быстро разрушается. Нередко пигмент образует вдоль или поперёк тела полосы, в последнем случае они называются перевязями (fasciae). Часто это связано с явлением мимикрии.

Тело насекомых подразделяется на три сегментированных отдела: голова, грудь и брюшко. Каждый сегмент подразделяется на четыре части — верхнее полукольцо называется тергит, нижнее полукольцо называется стернит, боковые стенки — плейриты. При обозначении взаимного расположения частей тела и органов терминами «дорсальный» (dorsalis) обозначают верхнюю сторону тела, а «вентральный» (ventralis) — нижнюю сторону. Также выделяют мезосому (у муравьёв из трёх грудных сегментов и первого абдоминального сегмента проподеума) и метасому (стебелёк и брюшко).

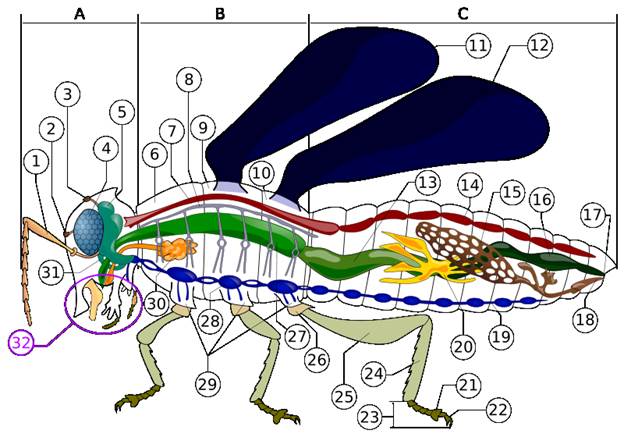

Рис. Морфология насекомого: A — голова B — грудь C — брюшко

1. антенна; 2. глазки (нижний); 3. глазки (верхний); 4. сложный глаз; 5. мозг (cerebral ganglia); 6. переднегрудь; 7. дорсальная артерия, 8. трахеи, 9. среднегрудь, 10. заднегрудь, 11. переднее крыло, 12. заднее крыло, 13. средняя кишка (желудок), 14. сердце, 15. яичник, 16. задняя кишка (кишечник, прямая кишка и анальное отверстие), 17. анус, 18. вагина, 19. абдоминальный ганглий, 20. мальпигиевы сосуды,, 22. коготки, 23. лапка, 24. голень, 25. бедро, 26. вертлуг, 28. грудной ганглий, 29. тазик, 30. слюнная железа, 31. подглоточный ганглий, 32. ротовой аппарат.

Голова внешне нечлениста, но произошла в результате слияния 5 сегментов в процессе олигомеризации тела. Сохранившимися конечностями этих сегментов являются усики, или антенны первые (antennae) и 3 пары ротовых конечностей — нечленистые верхние челюсти, или мандибулы (mandibulae), членистые нижние челюсти, или максиллы (maxillae) и членистая, внешне непарная нижняя губа (labium), являющаяся второй парой нижних челюстей, слившихся между собой. Различают несколько типов ротовых органов, из которых первичным является грызущий, предназначенный для разрывания и поглощения более или менее твердой пищи. В процессе эволюции возникло несколько модификаций этого исходного типа для потребления жидкой пищи, которые у разных сосущих групп насекомых устроены по-разному. В одних случаях сосание связано с проколом пищевого субстрата и возникает колюще-сосущий ротовой аппарат (клопы, тли, комары и др.), в других прием пищи не сопровождается проколом, как, например, у бабочек. Особую модификацию представляет мускоидный тип ротового аппарата, возникший у мух и приспособленный к потреблению как жидкой, так и твердой пищи. Другой путь развития исходного ротового аппарата наблюдается у скрыточелюстных, нижняя губа которых слилась с т. н. оральными складками, образовав парные челюстные карманы, в которые погружены мандибулы и максиллы.

Твёрдой основой головы является черепная коробка (epicranium). На голове различают переднюю поверхность — лоб (frons), который сверху переходит в темя (vertex) и далее назад — затылок (occiput). Спереди ото лба лежит хорошо обособленная пластинка — наличник (clypeus) и далее вперед (вниз) — верхняя губа (labrum), подвижный пластинчатый кожный выступ, прикрывающий сверху ротовые органы. На боках головы, под глазами, различают щёки (genae), сзади переходящие в виски (tempora), а снизу лежит горло (gula). С боков головы расположены сложные глаза (oculi), состоящие из множества зрительных единиц — омматидиев и являющиеся основными органами зрения. Кроме этого, между сложными глазами обычно расположено 1-3 простых глаз, или глазков (ocelli). В зависимости от биологии положение головы неодинаково. Различают гипогнатическую голову (caput hypognathum) — с ротовыми органами, обращёнными вниз, подобно ногам, и прогнатическую голову (caput prognathum) — с ротовыми органами, обращёнными вперёд. Первый тип обычно характерен для растительноядных, а второй — для хищных насекомых.

|

|

|

Типы усиков насекомых. Усики сидят по бокам лба, между глазами или впереди них, нередко в хорошо обособленной усиковой впадине. Они очень разнообразны, характерны для разных групп насекомых. В своей основе усики состоят из утолщённого основного членика, называемого рукояткой (scapus), за которым следует ножка (pedicellus), и, начиная с третьего членика, располагается основная часть — жгутик (flagellum). Различают несколько типов усиков (см. рис.).

Грудь (thorax) состоит из трех сегментов — передне-, средне- и заднегруди (pro-, meso-, metathorax). Тергиты груди называются спинкой (notum), а стерниты — грудкой (sternum). Соответственно 3 сегментам груди различают передне-, средне- и заднеспинку (pro-, meso-, metanotum) и также передне-, средне и заднегрудку (pro-, meso-, metasternum). Каждый плейрит груди подразделяется швом, по крайней мере, на два склерита — спереди эпистерн (episternum) и сзади эпимер (epimerum). Прикрепление к груди органов движения превращает её в локомоторный центр тела, увеличивает размеры за счёт развития мощной мускулатуры и сильному изменению и усложнению описанных выше склеритов.

Ноги (pedes) причленены к груди снизу, обычно сидят в тазиковых впадинах и состоят из тазика (coxa), вертлуга (trochanter), бедра (femora), голени (tibia) и лапки (tarsus). Тазик и вертлуг обеспечивают необходимую подвижность ноге. В некоторых случаях вертлуг состоит из двух члеников. Бедро является самой крупной и сильной частью ноги, так как имеет мощную мускулатуру. Его сочленение с голенью называют коленным, а прилегающую к нему часть — коленом (geniculus). Голень по длине примерно равна бедру, но тоньше его, снабжена шипами (spinae), а на вершине — шпорами (calcariae). Лапка обычно расчленена, состоит из 2-5 члеников, на вершине несёт пару коготков (unguiculi), между которыми располагается широкая присоска — аролий (arolium) или узкий эмподий (empodium). Соответственно образу жизни ноги подверглись разнообразной специализации, поэтому различают несколько их типов.

|

|

|

Крылья насекомых (alae) представляют собой пластинчатые выросты покровов, связанные с комплексом обслуживающих их мышц и преобразованных склеритов груди. В типичном случае их две пары: передняя, прикреплённая к среднегруди, и задняя — на заднегруди. Крылья состоят из тонкой крыловой пластинки (membrana), укреплённой на твёрдых жилках (venae), играющих роль прочной основы крыла. Жилки делятся на продольные и поперечные, образующие у более низкоорганизованных групп густую сеть и многочисленные ячейки (cellulae). Поперечные жилки у высших форм сокращаются в числе и иногда исчезают совсем, так как главную поддерживающую роль несут продольные, попеременно выпуклые и вогнутые жилки. Поэтому продольные жилки, хотя и претерпели у высших групп значительную эволюцию, всё же сохранили свою основу.

Жилкование. В исходном состоянии различают следующие продольные жилки: костальная (costa или C); субкостальная (subcosta, Sc); радиальная (radius, R), снабжённая сзади ветвью — радиальным сектором (radii sector, RS); срединная, или медиана (media, M), иногда делится на переднюю (MA) и заднюю (MP) ветви; кубитальная (cubitus, Cu), в числе двух, нередко сближенных жилок — передней (CuA) и задней (CuP); анальные (analis, A) в числе 1—4. В некоторых случаях на задних крыльях позади анальных располагается ещё серия югальных (jugalis, Ju) жилок, входящих вместе с анальными в состав складывающегося веера (vannus) крыла. Между продольными жилками располагается серия полей (campo), называемых по пробегающей спереди жилке: костальное, срединное и т. д. Более крупными подразделениями являются области (regio) крыла: главная — спереди от анальных жилок, анальная — между анальными жилками, югальная — между югальными.

Этот исходный план жилкования подвергается существенным модификациям путём образования ряда ветвей или выпадения отдельных жилок, их перемещения, слияния и т. д. Наиболее существенно в эволюции крыльев появление у новокрылых насекомых югальной области, обеспечившей особое складывание крыльев вдоль тела. Однако, в процессе дальнейшей эволюции Neoptera югальная область и способность складывать крылья вдоль тела неоднократно утрачивались в разных группах. Также можно отметить происходивший процесс костализации крыла, то есть смещения всех продольных жилок к переднему краю крыла, укреплявшего механическую основу и повышавшего аэродинамические характеристики. Наивысшей степени костализация достигла у перепончатокрылых и двукрылых. Многие отряды пошли по другому пути: у них летательная функция целиком переместилась на задние крылья, а передние превратились в плотные, ороговевшие надкрылья (elytrae), играющие роль покрышек для нежных задних крыльев. В ряде случаев надкрылья полностью утратили жилкование (жуки, кожистокрылые).

С совершенствованием полёта от относительной независимости крылья насекомых «переходили» к сцеплению друг с другом различными способами, функционируя как единый орган с перемещением основной нагрузки на первую пару. Другими словами, происходил процесс диптеризации (от лат. названия отряда двукрылых). С дальнейшей эволюцией задняя пара сокращается в размерах, а затем и утрачивается. Возникает высший этап полёта насекомых — морфологическая двукрылость. Всё сказанное определяет выдающуюся роль строения крыльев в классификации и понимании эволюции насекомых.

Брюшко (abdomen) состоит из многих, в целом однотипных, сегментов, исходно из 10, не считая хвостового компонента — тельсона, но в таком виде оно есть лишь у некоторых первичнобескрылых и зародышей. Нередко число сегментов сокращается до 5—6 и менее. На VIII и IX сегментах находятся половые отверстия и очень часто — наружные половые придатки, поэтому эти сегменты обычно называют генитальными. Прегенитальные сегменты у взрослых, как правило, лишены придатков, а постгенитальные имеют развитый лишь тергит X сегмента, тогда как XI сегмент редуцирован и свойственные ему придатки — церки (cerci) переместились на X сегмент. Строение церков весьма разнообразно, а у высших форм они атрофированы. Остатками постгенитальных сегментов являются лежащие дорсально вокруг анального отверстия склериты — сверху анальная пластинка (epiproctus), по бокам и снизу нижние анальные створки (paraproctes). Иногда (тараканообразные, уховертки) анальной пластинкой называют именно X тергит. Придатками генитальных сегментов являются у самца грифельки (styli) — на IX стерните, у самки — яйцеклад (oviductus) — парные выросты генитальных сегментов, являющиеся видоизмененными конечностями. IX стернит самца образует гипандрий, или генитальную пластинку (hypandrium), но нередко генитальной пластинкой именуют последний видимый стернит вообще, который у самок некоторых Polyneoptera может быть VIII или даже VII. У высших групп все эти части подвергаются редукции или модификации (так, у жалящих перепончатокрылых яйцеклад превращен в жало, хотя используется и по прямому назначению тоже). При редукции настоящего яйцеклада у некоторых групп (например, у многих жуков) возникает вторичный, телескопический яйцеклад из сильно уменьшенных в диаметре вершинных сегментов брюшка.

На конце брюшка самца располагается копулятивный аппарат, имеющий сложное и невероятно разнообразное строение у разных отрядов. Обычно в его составе имеется непарная часть — пенис (penis), имеющий сильно склеротизированную концевую часть — эдеагус (aedeagus). Строение копулятивного аппарата имеет важнейшее значение в систематике, так как его строение заметно различается даже у видов-двойников; часто его изучение позволяет решить труднейшие вопросы классификации родов, семейств и пр.

2015-05-14

2015-05-14 2698

2698