При классификации экологических состояний автор опирался на метод экологических модификаций, включающий следующие градации оценки состояния экосистем:

• фоновое состояние;

• состояние антропогенного экологического напряжения;

• состояние антропогенного экологического регресса;

• состояние антропогенного метаболического регресса.

Согласно Д.Г. Замолодчикову, современные статистические методы предоставляют возможность при достаточно большом наборе данных определить значения «выпадающие» из данного распределения. Верхнюю границу «выпадающих» значений, рассматриваемую как экологически допустимый уровень (ЭДУ), можно найти по следующему уравнению:

где ВК и НК — верхняя и нижняя квартили распределения.

Верхняя граница «выпадающих» значений рассматривается как экологически допустимый уровень для тех факторов, с возрастанием значений которых связано ухудшение экологического состояния.

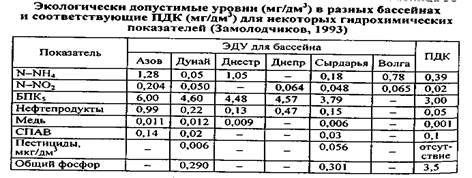

На основе изложенного подхода автором были установлены ЭДУ для толщи воды рек шести бассейнов, что позволило провести их сравнение (табл. 50).

|

|

|

Таблица 50

Из приведенных данных следует, что ЭДУ для одного и того же фактора (показателя состава и свойств воды) может существенно различаться для разных бассейнов (аммонийный азот, нефтепродукты, пестициды), а могут быть и весьма близкими (нитритный азот, биохимическое потребление кислорода, общий фосфор).

Отличительной чертой рассмотренного подхода к экологическому нормированию допустимых уровней нагрузок на экосистемы является то, что анализу подвергается воздействие антропогенных факторов на реальные экосистемы, причем основой для такого анализа служат интегративные характеристики экосистем — экологические модификации. Согласно

Д.Г. Замолодчикову, взаимодействие различных внешних факторов может существенно изменить картину влияния, однако в оценку ЭДУ по данному бассейну входит сложившийся в нем характер взаимодействия факторов, что приводит к существенному различию ЭДУ по одному фактору в разных бассейнах.

Ограничения на использование предложенного подхода связаны со структурой исходных данных. Для корректного проведения анализа необходимо значительное количество объектов, для которых имеются оценки экологического состояния и значения факторов. Минимальное число объектов в классе составляет около десяти, так что для получения ЭДУ при двух классах (благополучный и неблагополучный) необходимо не менее двадцати объектов. Кроме того, если среди исходных оценок отсутствует гетерогенность (например, все они одинаково благополучны или одинаково неблагополучны), то определить ЭДУ невозможно.

Достоинством рассматриваемого подхода является то, что при наличии системы классификации экологических состояний он может быть применен к любым типам экосистем (водным и наземным).

2015-05-18

2015-05-18 1053

1053