В теорию политики системный анализ ввел Дэвид Истон (1917).

Работы: «Политическая система» (1953), «Концептуальная структура для политического анализа» (1965), «Системный анализ политической жизни» (1965) и др.

Адаптировал основные принципы и методы системного анализа, принятые в естествознании, к изучению политической жизни и разработал понятийный аппарат системного анализа в политологии.

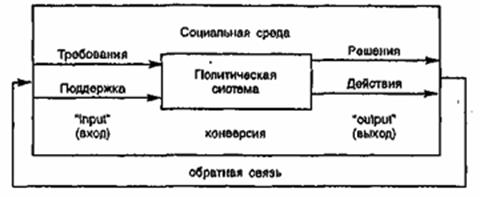

Д.Истон исходил из представлений о политической жизни, как подсистеме общества среди других подсистем (экономика, культура, социальная структура), находящейся в общей окружающей среде – природе.

Система взаимодействует с окружающей ее средой через определенные отношения,

суммирующие все поступающие извне импульсы – входы (inputs)

и суммирующие все выходящие воздействия на окружающую среду – выходы.

Окружающая среда политической системы включает в себя интрасоциетальную и экстрасоциетальную составляющие.

Интрасоциетальная среда, в свою очередь, состоит из экологической, биологической, личностной и социальной систем.

|

|

|

Социальная система подразделяется на подсистемы культуры, экономики, социальной структуры, демографии и др.

Экстрасоциетальную среду составляют внешние политические системы, внешние экологические системы и внешние социальные системы.

Политическая система реагирует на исходящие из этой окружающей среды импульсы.

Любые импульсы носят социальный характер, то есть выраженный социализированным индивидом или группой.

По отношению к политической системе импульсы могут быть двух типов: требования и поддержка.

Импульсы-требования бывают следующих видов:

импульсы, касающиеся распределения благ и услуг (заработной платы, условий труда, образования, здравоохранения и др.);

импульсы, касающиеся регулирования поведения (безопасности, протекционистской политики);

импульсы, касающиеся коммуникации и информации (свободный и равный доступ к информации и др.).

Импульсы-поддержки выражаются в:

соблюдении гражданами законов;

активном участии в политической жизни;

лояльном отношении к власти и внимании к официальной информации;

оказании услуг и материальном финансировании политической системы (исполнение воинской повинности, уплата налогов и др.).

Импульсы-требования и импульсы-поддержки, поступающие на вход, перерабатываются политической системой в сигналы выхода или получают вид:

создания законов и норм;

распределения ценностей и услуг;

регулирования поведения и взаимодействия в обществе.

Сигналы выхода или политические выходы оказывают определенное воздействие на окружающую среду -

|

|

|

граждан данной страны,

соседних стран,

мировое общественное мнение, -

которая, в свою очередь реагирует на решения политической системы, посылая на ее вход новые импульсы.

Так образуется контур обратной связи, играющий важную стабилизирующую роль и помогающий системе снять напряжение, вызванное импульсами окружающей среды.

Д.Истон рассматривал политическую систему

с одной стороны как определенную структуру власти,

с другой - как непрерывный процесс, «взаимосвязанный поток поведения»,

направленный от входа к выходу и замкнутый стабилизирующей обратной связью.

19. Структурно-функциональный подход.

Методология структурно-функционального анализа создавалась в 1930-50 гг. усилиями, в первую очередь социологов, лингвистов и антропологов на основе двух методов - структурализма и функционализма.

Метод структурализма носит универсальный характер и применяется не только для изучения примитивных, но и цивилизованных обществ. Он нашел применение не только в антропологии, но и в других науках, в том числе политологии.

Французский антрополог Клод Леви-Стросс (1908), изучая первобытные племена в бассейне Амазонки, сформулировал структурный метод, заключающийся в анализе структур мышления и социальных отношений, в том числе отношений по поводу власти.

Американский социолог Роберт Мертон (1910-2003) – лауреат Нобелевской премии по экономике (1997) - в 1949 г. опубликовал книгу «Парадигмы для функционального анализа», выводами из которой воспользовались представители разных наук, в том числе и политических.

Мертон сформулировал три постулата функционализма:

- Первый постулат функционального единства общества, означающий согласованность функционирования всех его частей;

- Второй постулат универсального функционализма, означающий полезность для общества происходящих в нем социальных явлений и процессов;

- Третий постулат функциональной необходимости, означающий, что в обществе имеют место только необходимые ему социальные факты.

Вывод:

все происходящие в обществе социальные явления и процессы должны быть функциональны, то есть должны способствовать его

выживанию,

адаптации к окружающей среде

и развитию.

То, что не функционально или дисфункционально постепенно отмирает.

Главной задачей функционального анализа становится определение и описание функций изучаемого феномена.

Американский политолог Габриэль Алмонд (1911) в работе «Политика развивающихся регионов» (1971) не только дополнил и развил взгляды Истона, но и применил структурно-функциональный метод для исследования политической системы.

Г.Алмонд рассматривал политическую систему как совокупность функций всех структур, составляющих ее:

1. Законодательная,

2. Исполнительная,

3. Судебная ветви власти,

4. Чиновничество,

5. Политические партии,

6. Другие группы давления.

Каждый элемент этой системы выполняет определенные функции в интересах всей системы и способствует ее адаптации и эффективной деятельности.

Г.Алмонд подразделил функции на три группы исходя из места, которое соответствующие структурные элементы занимают в системе.

В первую группу вошли функции входа или функции процесса, которыереализуют партии, законодательные органы, исполнительные органы, чиновничество и суды. Это:

артикуляция интересов, то есть высказывание интересов гражданами;

агрегация интересов, то есть объединение интересов граждан исходя из их разрозненных и расплывчатых высказываний, требований, запросов и т.д. в программы политических партий или правительства;

определение политического курса;

осуществление политического курса;

|

|

|

выполнение судебных решений.

Во вторую группу вошли функции системы, то есть такие, которые определяют, сохранится ли система тождественной самой себе или изменится настолько, что станет иной политической системой. Это функции:

политической социализации

-политического рекрутирования, то есть отбор людей для политической деятельности и занятия государственных должностей;

политической коммуникации, то есть движение политической информации в политической системе и обществе в целом.

Третью группу составляют функции выхода или функции воплощения политического процесса:

функция политического курса, то есть воздействие проводимой правительством политики на общество в целом и на экономику и культуру в частности;

регулирование поведения;

извлечение ресурсов (в форме налогов, сборов и т.д.);

распределение благ и услуг (между различными группами населения).

Другой вариант функций политической системы Габриэль Алмонд сформулировал вместе с Сиднеем Вербой, отталкиваясь от потребностей системы и необходимости сохранения ее тождественности.

Это функции:

политической социализации, которая служит сохранению «образца» политической системы, а людям позволяет следовать ценностям и нормам данного общества, проявлять лояльность к существующей власти;

адаптации к внутренней и внешней среде, которая проявляется как отбор лидеров;

реагирования, с помощью которого система отвечает на поступающие снаружи и изнутри сигналы. С помощью этой функции система приспосабливается к изменениям;

экстракции, то есть получение ресурсов из внутренней (из самой системы) или из внешней среды (из природы, экономики и т.д.);

регулирования, то есть осуществление политической системой управления обществом, которое осуществляется через введение правил и норм и контролем за их выполнением.

Российские теоретики политики Ф.А.Бурлацкий и А.А.Галкин выделили три функции политической системы, а именно:

определение целей и задач общества;

|

|

|

мобилизация ресурсов;

легитимизация действующей власти.

20. «Функциональная модель» политической системы Г.Алмонда.

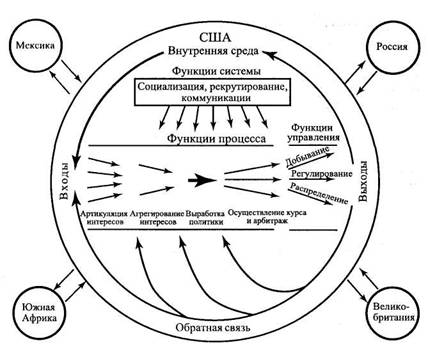

Иной структурно-функциональный подход к интерпретации политических систем был предложен американским политологом Г. Алмондом в рамках целого цикла его работ, написанных в течение сорока лет, в 1950-90-е гг.11. Г. Алмондом предпринимается масштабная и амбициозная попытка соединить макро- и микроподходы и соответствующие теоретические концепты политики. С одной стороны, Г. Алмонд, как и Д. Истон, исходит из предположения о существовании макрополитической системы, погруженной во внутреннюю и международную среду обитания, находясь под влиянием идей Парсонса, Радклифа-Брауна и Малиновского. А с другой, он пытается встроить в макромодель разрабатывавшиеся плюралистами (А. Бептли, Д. Трумэном и др.) микроконструкты, такие, как деятельность партий и групповых объединений, политическую социализацию и рекрутирование граждан. В известном смысле 'алмовдианская' модель имеет некоторое сходство с уже рассмотренной нами выше 'истонианской' теоретической конструкцией, хотя при этом у них есть существенные различия (схема 5).

В своей модели политической системы Г. Алмонд выделяет три аналитических уровня (или блока), связывая группы функций (или различные функции) макросистемы с деятельностью отдельных институтов, групп и даже индивидов, включенных в системную организацию в качестве ее элементов. Первый блок, так называемый 'уровень процесса' (process functions), связан со 'входом', то есть с воздействием среды на политическую систему, Это проявляется в осуществлении политическими институтами тех или иных функций, причем в динамическом, процессуальном разрезе: 1) артикуляции интересов (групповые объединения); 2) агрегирования интересов (партии); 3) выработки политического курса (парламент); 4) осуществления политики (исполнительная администрация); 5) арбитража (судебные органы).

Взаимодействие социальной среды с институциональной системой, таким образом, составляет динамику политического процесса (более подробно эта часть концепции Г. Алмонда описана в главе IX, специально посвященной структуре политического процесса). На том же уровне у Алмонда происходит по сути и 'конверсия' интересов индивидов и групп в соответствующие решения и действия государственных органов.

Во втором блоке, 'уровне системы' (system functions), происходит адаптация общества к политической системе, от которой зависят перспективы ее стабильного воспроизводства или наоборот радикального изменения. Во-первых, это функция социализации индивидов к стандартам и ценностям политической системы, связанная с социальными институтами церкви, семьи и школы. Во-вторых, это функция рекрутирования сторонников или противников системы, активных и пассивных граждан, включая тех, кто затем профессионально будет заниматься политической деятельностью. И наконец, в-третьих, это функция политической коммуникации, которая обеспечивается благодаря информационной, пропагандистской и манипулятивной работе СМИ и других организаций. В переходный период прежняя политическая система ослабевает прежде всего из-за дисфункционального характера старых институтов, не обеспечивающих адекватную социализацию, рекрутирование и эффективную пропаганду.

И в завершающем третьем блоке, 'уровне управления' (policy functions), решаются уже последние в данном цикле задачи, связанные с управлением коллективными ресурсами общества: 1) их 'добыванием' (или освоением), как это происходит со сбором налогов в стране; 2) их структурным регулированием (переброской из одних социальных сфер и отраслей экономики в другие), и наконец, 3) их распределением (раздачей социальных пособий и пенсий, организацией экономических мероприятий и т. д.). Далее, через обратную связь 'цикл' замыкается, как и в модели Д. Истона, поскольку результаты деятельности 'блока управления', регулирования общественных ресурсов должны каким-то образом изменить социальную среду, что в итоге усилит или ослабит устойчивость управляющей, то есть политической, системы. При всем размахе и законченности теоретической модели Г. Алмонда она также была подвергнута критике за этноцентризм и статичность, поскольку по сути дела неплохо демонстрировала лишь стабильную работу американской политической системы в послевоенные годы, походя на некий 'круговорот воды в природе', циклический механизм.

Интересно, что данная концепция политического 'круговорота', циклического функционирования политической системы была особенно распространена в США и Европе именно в 1950-60-е годы, и как это на первый взгляд не парадоксально, не менее популярна в 1970 - первой половине 80-х годов в СССР12. В чем же причина странной популярности древней как мир идеи политического развития по кругу, 'круговорота' как циклического функционирования? В 50-е годы в США и Европе послевоенное социально-экономическое развитие и функционирование западных режимов характеризовалось определенной степенью устойчивости и стабильности. Некоторая либерализация тоталитарных, автократических режимов в СССР и Восточной Европе в 60-70-е годы также давала известное основание и даже оптимизм рассматривать функционирование социалистической политической системы и советской модели как нечто вроде 'вечного движения'. Но уже в конце 1960-х и особенно в первой половине 70-х годов даже сами 'отцы-основатели' общесистемной и функциональной теорий политической системы начинают ревизию некоторых ее оснований под влиянием развернувшихся в третьем мире бурных процессов политического развития. Например, Г. Алмонд предлагает соединить функциональную политическую теорию с динамическим подходом 'развития' (developmental approach), перенося тем самым акценты с выживания и воспроизводства политической системы на ее трансформацию и изменение.

Мексика Россия ЮАР Англия

21. Функции политической системы.

Под политической системой понимается комплекс политических институтов, учреждений, организаций и отношений между ними, регулируемый политическими и правовыми нормами, традициями, обычаями, функционирующий на основе политических интересов, идей, концепций, теорий, взглядов, эмоций и чувств.

Функции политической системы по Г.Алмонду.

Все системы выполняют два базовых набора функций:

1) Функции «ввода»:

политическая социализация и привлечение к участию;

артикуляция интересов;

агрегирование интересов;

политическая коммуникация;

2) Функции «вывода»:

разработка норм-законов;

применение норм;

контроль над соблюдением норм

Функции «ввода» осуществляются преимущественно неправительственными подсистемами, функции «вывода» — прерогатива правительства.

Политическая система, по нашему мнению, выполняет в обществе следующие функции:

формирование внутренней и внешней политики;

политическое руководство и управление обществом в экономической, политической, социальной и др. сферах;

регулирование и гармонизация общественных отношений между социальными группами, партиями, организациями, гражданами;

обеспечение экономических, политических, гражданских прав;

организация выборов, переформирование органов власти;

передача политических традиций, поддержание преемственности политической жизни общества;

реакция на общественное мнение;

совершенствование законодательства;

корректировка, реформа самой политической системы;

поддержание диалога с гражданским обществом

22. Структуры политической системы

Политическая система имеет свою структуру, которую можно выразить в виде следующих подсистем (элементов):

- институциональная подсистема, состоящая из различных государственных и общественно-политических институтов, и неполитических организаций, СМИ (относительно этой подсистемы некоторые исследователи используют понятие "политическая организация общества");

- коммуникативная подсистема - система, является совокупностью отношений и принципом взаимодействия, которые складываются как внутри политической системы, так и между ее подсистемами. Отношения по форме могут выступать как принуждение, конфликт, нейтрализация, изоляция или сотрудничество;

- нормативная подсистема, которая выступает как совокупность различных политико-правовых норм и других средств регулирования взаимосвязей между субъектами политической системы (конституция, законы, нормативные акты, исторические и национальные традиции и обычаи, мораль);

- культурно-идеологическая подсистема, включающая в себя совокупность политических взглядов, теорий и концепций, политическую и правовую культуру. Политическая культура осуществляет большое влияние на функционирование политической системы. На ее основе формируются политические взгляды и убеждения личности, от которых зависит участие человека в политической жизни. Политическая культура, с одной стороны, определяет устойчивость и жизнеспособность любой политической системы, с другой - предоставляет своеобразия политическим системам, делая нормативно одинаковые формы политического устройства многовариантными;

- функциональная подсистема объединяет способы реализации власти, которые определяют характер взаимоотношений власти и гражданского общества, способы поддержания его единства и целостности.

Ведущая роль в политической системе общества принадлежит институциональной подсистеме, которая обеспечивает ее целостность и стабильность, формирует нормативно-правовую базу и иные средства воздействия на общество. Если политические системы прошлого выражались минимальным количеством институтов (большая часть функций была сосредоточена в руках монарха), то современная политическая система отличается более сложной структурной дифференциацией, т.е. выделением различных структур (институтов) по функциональному признаку.

23. Коммуникация и информация как основные категории информационно-кибернетического подхода.

Кибернетика – наука об общих законах управления в природе, обществе, живых организмах и машинах, изучающая информационные процессы, связанные с управлением динамических систем. Кибернетический подход – исследование системы на основе принципов кибернетики, в частности с помощью выявления прямых и обратных связей, изучения процессов управления, рассмотрения элементов системы как неких «черных ящиков» (систем, в которых исследователю доступна лишь их входная и выходная информация, а внутреннее устройство может быть и неизвестно).

Информационно- кибернетическая модель модель системы Доича

1963- Нервы управления: модели коммуникаций и контроля.

Коммуникация- путь сообщения, связь одного места с другим.

· общение

· взаимодействие людей в процессе их познавательной трудовой деятельности. с помощью языка.

Винер. Полит. коммуникация- создание, получение, обработка сообщений, оказывающие влияние на политику.

Создателями и отправителями сообщений могут быть политики, журналисты, и д.р.

Полит. коммуникация- циркуляция информации в среде политической деятельности, любые сообщения, тексты оказывают воздействие на отношения между классами. В отличии от Винера ни способ, ни получатель роли не играет, важно кто отправляет сообщение. (должны полит. институты или действующие в их составе лица).

Политическая коммуникация по Доичу- нервная система государства.

Информация (от лат.- разъясняю, полагаю)- сведения передаваемые людьми устным, письменным или другим способом.

· обмен сигналами от живом и растительном мире

· передача признаков от клетки к клетке

Винер. информация — это обозначение содержания, полученное нами из внешнего мира в процессе приспосабливания к нему нас и наших чувств.

Полит. информация- сообщения, явления касающиеся политической сферы.

1 фаза) получение информации

2 фаза) обработка

3 фаза) принятие

4 фаза) обратная связь

3 типа коммуникаций

1 личные (неформальные)

2 через организации

3 через СМИ

24. Модель политической системы К. Дойча.

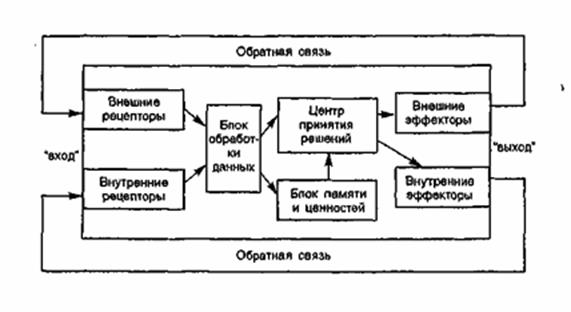

Коммуникативная модель политической системы была создана американским теоретиком Карлом Дойчем (1912-1992). В своей книге «Нервы управления: модели политической коммуникации и контроля» (1966) он исходит из представлении о политической системе, как процессе управления и координации усилий общества по достижению поставленных целей.

К.Дойч разбил процесс на четыре последовательно расположенные блока – субпроцесса, составляющих единый информационно-коммуникативный процесс управления обществом.

В первом блоке расположены многочисленные принимающие элементы, в которые поступают непрерывные потоки информации из внешней и внутренней среды - из разных источников:

государственных и общественных,

официальных и неофициальных,

открытых и закрытых.

Здесь производится отбор необходимых данных и их кодирование.

Во втором блоке происходит сравнение полученной информации с доминирующими в государстве

ценностями,

традициями

и нормами

и отбор в соответствии с предпочитаемыми целями, ее накапливание и хранение.

Варианты возможного развития процессов и вызванные ими изменения передаются в третий блок или в центр принятия решения.

Готовые решения для их реализации передаются в блок реализации решения, то есть

исполнители, которые не только выполняют решения,

но и информируют систему о результатах реализации решений и о состоянии самой системы - подают на вход системы сигнал обратной связи.

Эффективность и стабильность функционирования политической системы зависит

от количества и качества поступающей информации,

от состояния ее коммуникационных сетей.

В политическую систему должна поступать

внешняя информация - необходимый для управления объем фактов о состоянии общества и всей окружающей среды,

внутренняя информация - о состоянии и динамике изменений самой системы.

Целью политической системы, по Дойчу, является обеспечение стабильного развития и динамического равновесия между интересами всех политических групп.

Влияют следующие движущие силы:

информационная нагрузка на систему (масштаб правительственных программ, скорость изменений, заложенных в этих программах);

запаздывание реакции системы на поставленные задачи и изменяющиеся условия функционирования;

величина приращения реакции самой системы на изменения - чем сильнее реакция системы на новое, тем более система отклонилась от поставленной цели;

способность системы к упреждению - готовность решать новые проблемы.

К.Дойч вывел три закономерности:

- При достижении цели возможность успеха обратно пропорциональна информационной нагрузке и запаздыванию реакции системы;

- Успешность функционирования системы зависит от величины приращения реакции на изменения, но при достижении порогового значения изменений, эта закономерность становится обратной;

- Успешная работа системы зависит от способности к упреждению, от способности правительства видеть перспективу и предпринимать необходимые действия в случае появления угроз достижению цели.

В демократических государствах –

нет искусственных препятствий для производства, передачи и использования информации, источниками которых могут быть

секретные службы,

цензура,

ограничения свободы слова, собраний,

ограничения деятельности партий, общественных организаций,

ограничения деятельности средств массовой информации.

В недемократических странах

ниже информированность граждан,

ниже скорость передачи информации, ввиду постоянного контроля коммуникаций и цензуры,

выше скорость распространения и большее количество слухов.

Слухи -

частично компенсируют недостаток правдивой внешней и внутренней информации,

но не способствуют адекватной и эффективной коммуникации в системе и обществе.

25. Общее и особенное в моделях Г. Алмонда, Д. Истона, К. Дойча.

Наиболее значительные теоретические модели политической системы были разработаны в основном в 1950-60-е гг. американскими политологами

Д. Истоном, Г. Алмондом и К. Дойчем. Концепция политической системы, во-первых, расширила горизонт политологической теории, поскольку вывела на первый план рассматриваемые лишь на периферии в рамках традиционного государствоведения проблемы взаимодействия общественной структуры и политических институтов, социальной среды и центров принятия решений. Во-вторых, эта концепция адаптировала общесистемный и структурно-функциональный подходы к анализу политической жизни. В-третьих, она придала функционально-динамический характер изучению совокупности институтов государства, как активного взаимодействия последних с сообществом людей. И в-четвертых, концепция политической системы выстраивает в единую модель государственные (исполнительные, законодательные и судебные) и негосударственные институты (партии, групповые объединения, СМИ и т. д.), макро- и микроструктуры политического мира.

Какое все же определение первоначально давалось самому понятию 'политическая система'? Один из трех 'отцов-основателей' системно-политологической традиции Д. Истон определяет политическую систему как 'совокупные взаимодействия и поведение, посредством которых авторитарно распределяются ценности'. Другой "отец-основатель' Г. Алмонд дает более подробную характеристику политической системы, понимая под ней 'существующую во всех автономных обществах систему взаимодействий, которая осуществляет функции интеграции и адаптации (одновременно, как внутренние, так и внешние, в отношении других обществ) при помощи использования или угрозы применения легитимного физического принуждения.

Итак, в политологию из естественных наук, биологии (Л. фон Берталанфи) и кибернетики (Н. Винер) вторгается системный, в основе своей 'внеисторичный' (синхронный) подход. На возникновение структурно-функциональной модели политики повлияли труды социологов (Парсонс), антропологов (Радклифф-Браун, Малиновский) и экономистов (Леонтьев), многие из идей и концептов которых были адаптированы к модели политической системы, Наиболее же серьезные разработки в области теории политической системы связаны, как уже отмечалось выше, с 'системной' моделью Д. Истона, 'функциональной' моделью Г. Алмонда и 'кибернетической' моделью К. Дойча.

26. Коммуникативный подход.

Позднее на основе системного подхода появились коммуникативные концепции власти. Представителями этих концепций являются Х. Арендт, К. Дойч, Н. Луман, Ю. Хабермас. В них власть рассматривается как важнейших элемент коммуникационной системы общества. В качестве типичного примера можно описать взаимодействия регулировщика и водителя. Если регулировщик способен контролировать действия участников дорожного движения, а водители подчиняются его указаниям, то это является результатом обмена информацией между ними, то есть результатом коммуникационных процессов. Следовательно, главное во властных отношениях – это поддержание коммуникации между субъектами и объектами власти.

Хабермас полагал что политика выражается через коммуникативные действия. Власть и деньги – аппосредованные посредники. Типы действий: стратегическое, норморегулирующее, экспрессивное, коммуникативное.

С овременная информационная революция в мире диктует новую информационную парадигму в изучении политических явлений.

Под влиянием информационных технологий меняются

• политические институты,

• политические отношения,

• формы политического воздействия на общество и общественное сознание,

• способы постижения политических реалий.

По причине этих изменений управление информационными потоками и информационными технологиями становится главным рычагом политической власти, а искусное управление политической информацией определяет успех будущего политического развития.

Политическая власть интерпретируется как особая разновидность социального взаимодействия политических субъектов, а также как специфическая форма социальной коммуникациимежду субъектами и объектами политической деятельности по поводу

• получения,

• хранения,

• воспроизводства,

• трансформации политической информации

с целью выработки адекватных или неадекватных политическим ценностям общества решений.

В рамках коммуникативного подхода выделяются следующие концепции.

- Онтологическая концепция Ханны Арендт.

По ее мнению, понимание коммуникативности социальной реальности и ее политической сферы возможно лишь в рамках онтологического подхода, поскольку только такой подход в состоянии затронуть основополагающие, сущностные стороны и аспекты мира политической власти.

Мир политики - это не мир насилия, т.к. насилие разрушает подлинный мир.

Политика - это действие на основе убеждения.

Действуя свободно, индивиды образуют свой специфический мир, т.е. политическую сферу общества, в которой индивид обретает свое собственное бытие.

Всякое действие подлинно свободно, поскольку протекает между людьми без связи с вещами, которые обладают властью над людьми.

Именно это положение рассматривается как основополагающее условие конструирования политической сферы общества.

По мнению Х.Арендт, люди, как свободные и равные участники, творят власть совместно, сообща, именно благодаря своим коммуникативным действиям, способностью к пониманию и взаимодействию.

Власть возникает тогда, когда у индивидов возникает потребность объединиться, жить и действовать в единении и согласии.

Т.е. институт власти соответствует человеческой способности действовать совместно, сообща и в согласии.

«Свободные действия" и “способность действовать в общении” не могут быть совместимы с насилием, и следовательно, с традиционным пониманием власти.

В то же время, Х.Арендт считала, что власть частично должна обусловливаться авторитарностью и без нее не может существовать.

Политическая власть существует и функционирует в обществе только до того момента, когда граждане поддерживают ее, живут и взаимодействуют между собой, обществом и государством в согласии.

Коммуникативная парадигма власти, востребованная современным информационным обществом, выдвигает требование совместимости силы и права, при этом предполагается, что сила и право не идентичны друг другу.

В ходе политической деятельности субъекты власти выступают как партнеры.

Признание сторонами друг друга и подчинение одной из сторон достигается без применения силы, подкупа, шантажа или угрозы, но при осознанном принятииэтоговластного влияния и без каких-либо санкций по отношению к тем, кого просят подчиниться.

Таким образом, "асимметрия" влияния имеет место, но причиной ее появления выступает не претензия на власть какой-либо стороны, а результат политической договоренности, политического торга или политической конкуренции, в ходе которых и проявляются реальные возможности к осуществлению властных полномочий.

Общий вывод концепции онтологического анализа власти.

В современных демократических условиях некоторые жизненно важные решения принимаются

• или под определяющим воздействием особо влиятельных и авторитетных лидеров в политике,

• или в результате заинтересованного, доверительного, партнерского взаимодействия всех участников политического процесса (консенсус),

• или в результате достижения взаимных уступок (компромисс) между ними.

- Концепция средств коммуникации Никласа Лумана.

Политическая власть является ядром (жизненным центром) любой политической системы, а политическая система, в свою очередь, интегрируется в общество при помощи коммуникации, которая организует функционирование политической власти.

Политическая власть:

• это важнейшее средство коммуникации в обществе, которое основывается на таких свойствах, как избирательность и информативность,

• а также - это социальный феномен, который имеет собственные качества: специализацию, символичность, обобщенность и легитимность.

В ходе деятельности, взаимного общения и взаимодействия субъектов политических отношений происходит неограниченный во времени и в пространстве процесс воспроизводства итрансформации информации, кодированной в определенном языке, поступающей в управляющие органы института политической власти и обратно.

К языку информационного взаимодействия в сфере политических отношений обычно относят:

• знаки, символы и атрибуты конкретных политических объединений;

• тексты, документы (указы, законы и постановления);

• идеологические мифы и психологические стереотипы,

а также иные разновидности средств политической коммуникации.

Согласно Н. Луману, политическая власть опредмечивается (материализуется) и распредмечивается в языке, поскольку язык обеспечивает самостоятельное существование коммуникации и сознания.

Однако использование власти еще не конституирует единство политической системы. Н.Луман обращается к понятию «государство» для обеспечения дополнительной мотивации и интеграции политической системы.

Государство - это самоописание политической системы, функция которого заключается в том, чтобы обеспечить независимость политической системы от самой власти, от суждений со стороны ее конкретных инстанций.

Н. Луман выделяет три основных типа государственности:

1) основанную на контроле за применением физического насилия на конкретной территории;

2) основанную на принципах конституционности, различения государства и гражданского общества и примата различных интересов;

3) ставшую подсистемой политической системы общества, с разветвленной и организованной сетью политических партий и общественно-политических объединений.

Согласно концепции Н.Лумана, современная политика - это способ принятия коллективных решений.

Процесс реализации принятых коллективных решений в рамках любой социальной системы возможен только как процесс обозначения решений.

Само же обозначение внекоммуникациипросто невозможно, поэтому любое "коллективно-обязывающее решение" воспроизводит именно коммуникация и наоборот.

- Концепциякоммуникативной рациональности власти Ю. Хабермаса.

Призвана дать объяснение генезису социального действия как рационального действия.

Человеческое общество создано ради рационализации действий людей, ради их общения и интеракции.

Члены каждого конкретного общества как участники процесса коммуникации, пытаются достичь взаимопонимания и рационального согласия.

Предназначением концепции «коммуникативной рациональности», по мнению Ю. Хабермаса, выступает описание процессов «жизненного мира».

Главным по Ю.Хабермасу является раскрытие особенностей функционирования "процесса коммуникативного воспроизводства" самого жизненного мира.

В связи с этим, предметом изучения становятся не только общие черты власти как вида политического господства, но и специфические характеристики двух ее типов:

• коммуникативного

• и административного.

Следует различать власть, рождающуюся в процессе коммуникации и административно применяемую власть.

Власть, "рождающаяся в коммуникации" - это такая власть, которая существует в границах "жизненного мира", а власть "административно применяемая" - это власть, присущая системе.

Так, к общим чертам власти Хабермас относит:

• принудительность и обязательность;

• инструментальность и деперсонализацию;

• управление всеми сферами жизни общества.

К специфическим характеристикам коммуникативного типа власти принадлежат:

• "программированная законами саморегулированность";

• децентрализация и опосредованность функционирования;

• спонтанность протекания;

• легитимация;

• способность к ограничению исполнительской функции административной власти;

• институционализация общественного мнения;

• формирование и принятие решений;

• участие в создании и оформлении правового демократического государства.

К характеристикам административной власти относятся соответственно:

• централизация и концентрация управления "сверху";

• навязывание принудительной легитимации и отсутствие нормативной легитимности;

• формирование поведения электората;

• создание структур и институтов исполнительной, законодательной и судебной властей.

Становление демократического правового государства невозможно как без институционализации процессов коммуникативного воспроизводства, так и без институционализации процесса легитимности.

Для этого коммуникативная власть должна полностью освободиться от оков административного управления и стать для самой себя "производительной силой".

Это возможно лишь в условиях

• институционализации легитимности,

• динамического процесса формирования и коллективного принятия решений,

• стабилизации поведенческих ожиданий индивидов и легитимации правовых норм.

Поскольку административная власть не может ограничить саму себя, ее надлежит ограничить властью тех, кто взаимно принимает на себя интерес других.

Каким образом в рамках политической системы функционирует институт политической власти как специфическая коммуникативная система?

Согласно Ю. Хабермасу, действенность любой политической системы зависит от того, насколько она опутана сетями коммуникаций, контроля и управления.

Политическая власть,с этой точки зрения, - это власть информационных сообщений, передающихся и хранящихся в различного рода образцах: сигналах, знаках, символах, образах и т.п.

Важнейшим условием функционирования этой власти, основанием ее циркуляции внутри политической системы является такое ее состояние, при котором информация движется от института власти к гражданам и от граждан к самой власти.

Таким образом, политическая власть рассматривается

• как одна из важнейших подсистем политики,

• один из важнейших механизмов ускорения процессов развития социальной системы,

• как динамичная коммуникативная система, базирующаяся на процессах хранения и передачи информации.

27. Сравнение как метод политических исследований. Виды сравнительных исследований.

Сравнение – познавательная операция, выявляющая сходство или различие объектов. Суть сравнения – выявление общего и особенного в познании различных ступеней развития одного и того же явления или разных явлений.

2015-05-18

2015-05-18 5569

5569