a) геометрически подобные масштабные, воспроизводящие пространственно- геометрические характеристики оригинала безотносительно его субстрату (макеты зданий и сооружений, учебные муляжи и др.);

b) основанные на теории подобия субстратно подобные, воспроизводящие с масштабированием в пространстве и времени свойства и характеристики оригинала той же природы, что и модель, (гидродинамические модели судов, продувочные модели летательных аппаратов);

c) аналоговые приборные, воспроизводящие исследуемые свойства и характеристики объекта оригинала в моделирующем объекте другой природы на основе некоторой системы прямых аналогий (разновидности электронного аналогового моделирования).

2. Идеальные модели

a) неформализованные модели, т.е. системы представлений об объекте оригинале, сложившиеся в человеческом мозгу;

b) частично формализованные:

вербальные – описание свойств и характеристик оригинала на некотором естественном языке;

графические иконические – черты, свойства и характеристики оригинала, реально или хотя бы теоретически доступные непосредственно зрительному восприятию (художественная графика, технологические карты);

графические условные – данные наблюдений и экспериментальных исследований в виде графиков, диаграмм, схем;

c) вполне формализованные (математические) модели.

Основное отличие этого типа моделей от остальных состоит в вариативности — в кодировании одним знаковым описанием огромного количества конкретных вариантов поведения системы. Tак, линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами описывают и движение массы на пружине, и изменение тока в колебательном контуре, и измерительную схему системы автоматического регулирования, и ряд других процессов. Однако еще более важно то, что в каждом из этих описаний одни и те же уравнения в буквенном (а вообще говоря, и в числовом) виде соответствуют бесконечному числу комбинаций конкретных значений параметров.

В знаковых моделях возможен дедуктивный вывод свойств, количество следствий в них обычно более значительно, чем в моделях других типов. Они отличаются компактной записью удобством работы, возможностью изучения в форме, абстрагированной от конкретного содержания. Все это позволяет считать знаковые модели наивысшей ступенью и рекомендовать стремиться к такой форме моделирования.

Заметим, что деление моделей на вербальные, натурные и знаковые в определенной степени условно. Так, существуют смешанные типы моделей, скажем, использующие и вербальные, и знаковые построения.

Первым шагом к осознанному построению модели во всех случаях является уяснение и четкая формулировка исследования или иной задачи. Этот шаг базируется на содержательном анализе. Следующий шаг заключается в определении границ объекта. Исходя из принципа всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости, можно утверждать, что в общем случае выявленный объект, с одной стороны, подвергается воздействиям со стороны окружающей среды, с другой – сам воздействует на эту среду, изменяя её состояние.

Каждая упущенная исследованием существенная связь создает угрозу того, что состояние и свойства выявленного объекта уже не будут соответствовать тем, которые имели место в исходной реальной системе и модель, базирующаяся на подобном представлении, окажется заведомо неадекватной.

Использование математической модели в современном смысле слова не связано с материальным воспроизведением подлежащих исследованию свойств и характеристик объекта и не предполагает экспериментальных процедур. Объект, описанный на языке математики, представляется некоторой математической структурой (дифференциальными или конечно-разностными уравнениями, передаточной функцией, графом и т.п.) с определенными параметрами, а процесс исследования (так называемое решение математической модели) заключается в применении к этой структуре совокупности математических преобразований и операций в соответствии с некоторым алгоритмом. Результатом вычислительного процесса является новая информация об объекте

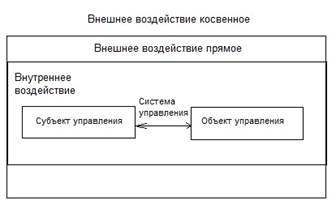

Билет №7. Понятие управления. Система управления. Схема системы управления.

Управление – функция организации системы, обеспечивающая сохранение ее структуры, поддержание режима деятельности, реализации их программы и цели.

Система управления:

Система управления состоит из целей, принципов управления, функций управления, методов, организационной структуры, кадров, технологий управления.

Цели:

Цель – совокупность качественных содержательных характеристик будущего состояния организаций, на основе чего формулируются способы ее движения.

Требования к цели: реальность, соответствие объекту управления, определенность во времени, измеримость, поэтапная детализованность.

Принципы:

Правила, которыми руководствуется менеджер: 1. научность исследования, новые идеи, подходы. 2. Системность (взаимообусловленность всех подсистем). 3. Единоначалие и коллективность (1 начальник, принимающий решения). 4. Учет возрастных, половых, псих., культурно-этических особенностей сотрудников.

Функции:

Планирование деятельности(формулировка целей и задач по времени (текущие, среднесрочные, долгосрочные), по охвату деятельность (общий план, план структурных подразделений, индивидуальные планы));

Организация (деятельности руководства по организации труда персонала, создание необходимой структуры);

Координация (согласование действий во времени и пространстве организации управления); Регулирование (имеет правовую основу деятельности по поддержанию в системе управления заданных параметров);

Стимулирование (побуждение работников в активным трудовым действий с помощью внешних факторов);

Мотивация (от начальника к подчиненному – стимуляция, мотивация – внутреннее побуждение)

Учет (регулярный и системный сбор сведений о состоянии объекта управления);

Контроль (способ организации обратной связи, благодаря которой субъект упр-я получает сведения об объекте).

Методы:

Методы воздействия субъекта на объект управления.

Экономические - интересы, государства, отрасли, организации(зар. плата, мотивация).

Администрирование – сила авторитета и власти (приказы, указания и т.д.).

Психологические – общие значения морально этических ценностей (форм-е микроклимата).

Структура:

Чем больше организация, тем больше необходимость взаимосвязей и иерархии управления, в которой распределены права и обязанности органов управления и должностных лиц.

Кадры управления – работники, реализующие управленческие знания и умения, руководят другими людьми.

Технологии управления:

Совокупность приемов и средств, использующиеся субъектом управления для воздействия на субъект в процессе достижения поставленных целей и задач.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

В настоящее время в составе системы управления организации выделяютследующие подсистемы:1. структура управления;2. техника управления.3. функции управления.4. методология управления. Рис. 4. Структура элементов системы управления организации.При этом систему управления можно рассматривать как с позициистатики, т.е. как некий механизм (механизм управления), так и с позициидинамики, как управленческую деятельность. Структура и техника управления являются элементами механизмауправления и включают себя соответственно: - функциональную и организационную структуру, схему организационных отношений, профессионализм персонала; - компьютерную и оргтехнику, мебель, каналы передачи информации (сети связи), систему документооборота Наибольший интерес представляет структура управления организации, как, во многом, Среди этапов понимания сущности управления и построения управленческих структур следует выделить пять этапов: 1. Организация представляется, как сумма трудовых операций. Управлять организацией – значит правильно организовать производственные процессы и повышать производительность труда. 2. Организация – это административная пирамида, как наиболее устойчивое строение. 3. Организация – это винтик огромной машины, материал для построения целого, не имеющий право на индивидуальные особенности. 4. Элтон Мэйо в 30-х 40-х годах двадцатого столетия предложил рассматривать организацию как общину и соответственно ей управлять. Люди были членами организации, семьи, он подчёркивал право на индивидуальность каждого, возможность иметь собственное мнение, взаимоотношения, как внутри, так и вне организации 5. Организация – это социотехническая система, т.е. взаимодействие группы людей с определённой техникой. От технической системы зависят социальные отношения, а от последних – производственная система. Билет № 8. Электронная коммерция

Рис. 4. Структура элементов системы управления организации.При этом систему управления можно рассматривать как с позициистатики, т.е. как некий механизм (механизм управления), так и с позициидинамики, как управленческую деятельность. Структура и техника управления являются элементами механизмауправления и включают себя соответственно: - функциональную и организационную структуру, схему организационных отношений, профессионализм персонала; - компьютерную и оргтехнику, мебель, каналы передачи информации (сети связи), систему документооборота Наибольший интерес представляет структура управления организации, как, во многом, Среди этапов понимания сущности управления и построения управленческих структур следует выделить пять этапов: 1. Организация представляется, как сумма трудовых операций. Управлять организацией – значит правильно организовать производственные процессы и повышать производительность труда. 2. Организация – это административная пирамида, как наиболее устойчивое строение. 3. Организация – это винтик огромной машины, материал для построения целого, не имеющий право на индивидуальные особенности. 4. Элтон Мэйо в 30-х 40-х годах двадцатого столетия предложил рассматривать организацию как общину и соответственно ей управлять. Люди были членами организации, семьи, он подчёркивал право на индивидуальность каждого, возможность иметь собственное мнение, взаимоотношения, как внутри, так и вне организации 5. Организация – это социотехническая система, т.е. взаимодействие группы людей с определённой техникой. От технической системы зависят социальные отношения, а от последних – производственная система. Билет № 8. Электронная коммерция «Интерактивный бизнес – (англ. Interaction – взаимодействие и business – коммерческая деятельность) – это бизнес, построенный на совместных действиях бизнес- процесса в лице бизнесмена и компьютера или другого автоматизированного средства по обмену информацией».

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли в типовом законе об электронной торговле указывает, что данный закон распространяется на любой вид сообщений с данными, используемых в контексте коммерческой деятельности. Под «сообщениями с данными» подразумевается информация сгенерированная, посланная, полученная и хранимая с помощью электронных или оптических средств, включая электронную почту, телеграмму, факс, телекс. Следовательно, можно сделать вывод, что понятие Интернет коммерции очень широкое, включающее в себя все коммерческие операции, осуществляемые электронным путем.

Примеры составляющих электронной коммерции:

- установление контактов между потенциальными партнерами;

-обмен коммерческой информацией;

-пред- и послепродажная информационная поддержка;

-маркетинговые исследования рынка;

-реклама, продвижение товаров и услуг;

-торговля физическими товарами и услугами;

-консалтинг, банковские услуги, инвестирование, страхование;

И д.р.

Электронная коммерция может иметь следующие модели организации:

-B2B (Business-to-Business, отношения между юридическими лицами. Выражается в информационной поддержке);

-В2С (Business-to-Consumer, отношения между юридическими лицами и потребителями. Самый распространенный пример – интернет-магазины);

-В2А (Business-to-Administration, отношения между юридическими лицами и административными органами);

-С2А (Consumer-to-Administration, отношения между административными органами и потребителями). Последние два пункта подтверждают сайты типа «Госуслуги» и прочие сайты государственных ведомств, на которых есть возможность предоставления услуг в электронном виде.

Широта применения электронной коммерции объясняется начавшимся процессом компьютеризации бизнеса. Современный бизнес требует полной компьютеризации бизнес-процесса, так как данный процесс способствует развитию экономики, времени и средств. «Компьютеры не делают ошибок. Ошибки делаются человеком либо при вводе исходных данных, либо при составлении команд».

Автоматизация торговых процессов дает большие перспективы для развития компаний и повышения их престижа и оборотов.

Основные преимущества электронной коммерции это:

-глобальное присутствие и глобальный выбор – из-за широкого охвата сети;

-получение и предоставление высококачественных услуг – всемирная сеть дает возможность для предоставления широкого спектра услуг, в том числе и информационной поддержки и позволяет быстро реагировать на запросы потребителя;

-более полная информированность о предпочтениях покупателей или же персонализация товаров – с одной стороны, компании имеют возможность отслеживать предпочтения покупателей и автоматически предлагать товары и услуги, отвечающие их требованиям на основе анализа истории покупок. С другой стороны – это возможность для покупателя моментально получать интересующие его материалы;

-сокращение пути товара к потребителю – товары могут предоставляться потребителю напрямую от производителя, обходя промежуточные пункты;

-снижение затрат и цен – заключение сделки электронным путем на прядок снижает издержки на ее обслуживание, и как следствие – уменьшает конечную цену продукта;

-база для разработки новых бизнес-моделей, товаров и услуг – электронная коммерция открывает возможности для формирования, как новых видов виртуальных предприятий, так и новые виды услуг и продуктов, таких как удаленные банковские, брокерские, страховые услуги, службы электронной поддержки.

Примеры явлений, затрудняющих развитие электронной коммерции:

-невозможность непосредственного контакта с приобретаемым товаром или личного контроля приобретаемой услуги. Это препятствие связано с появлением некоего психологического барьера для совершения сделок, так как доверие к ним все еще не велико. Подавляющее большинство потребителей – консерваторы. Поэтому потребуется некоторое время для отрасли, чтобы окончательно зарекомендовать себя. В процессе накопления позитивного имиджа сфера может быть довольно затратной для компаний;

-недостатки развития электронной инфраструктуры – с улучшением дорожной инфраструктуры и качества Интернет связи данная проблема исчезает.

-проблема информационной защиты – электронная деятельность подразумевает предоставление персональных данных как физических, так и юридических лиц. И вопросы распространения, утери, перехвата и кражи данных все еще остры;

-Проблемы правового регулирования – необходимо совершенствование правовой базы для сферы электронной коммерции. На данный момент существует закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. Предписывающий получать согласие потребителя о внесении его персональных данных в базу поставщика, Положения п.2 ст.434 ГК РФ допускают проведение договоров путем обмена электронных документов. В остальном, российское законодательство в этой сфере носит рамочный характер, а федеральный закон «Об электронной торговле», разработанный уже давно, все еще не принят. Типовой закон UNCITRAL об электронной торговле регулирует основные правила распространения любой информации, но его положения слишком общие.

-недостаточная компьютерная грамотность населения - данный фактор утрачивает силу с расширением охвата Интернет связи в стране и увеличением доступности средств электронно-вычислительной техники.

Билет № 9. Основные понятия архитектуры многоуровневых приложений.

Существуют три типа системной архитектуры: одно-, двух- и многоуровневая. Одноуровневые приложения также называют монолитными.

Многоуровневые приложения реализуются распределением по множеству компьютеров в сети. Приложения этого типа называют также распределенными, или n-уровневыми. Уровней может быть не три, а больше. Но трехуровневая структура самая распространенная.

Многоуровневая архитектура стала развитием архитектуры клиент-сервер и в своей классической форме состоит из трех уровней:

·  нижний уровень представляет собой приложения клиентов, выделенные для выполнения функций и логики представлений PS и PL и имеющие программный интерфейс для вызова приложения на среднем уровне;

нижний уровень представляет собой приложения клиентов, выделенные для выполнения функций и логики представлений PS и PL и имеющие программный интерфейс для вызова приложения на среднем уровне;

· средний уровень представляет собой сервер приложений, на котором выполняется прикладная логика BL и с которого логика обработки данных DL вызывает операции с базой данных DS;

· верхний уровень представляет собой удаленный специализированный сервер базы данных, выделенный для услуг обработки данных DS и файловых операций FS (без риска использования хранимых процедур).

Трехуровневая архитектура позволяет еще больше сбалансировать нагрузку на разные узлы и сеть, а также способствует специализации инструментов для разработки приложений и устраняет недостатки двухуровневой модели клиент-сервер.

Централизация логики приложения упрощает администрирование и сопровождение. Четко разделяются платформы и инструменты для реализации интерфейса и прикладной логики, что позволяет с наибольшей отдачей реализовывать их специалистам узкого профиля.

С ростом систем клиент-сервер необходимость трех уровней становится все более очевидной. На практике в локальной сети могут использоваться смешанные архитектуры (двухуровневые и трехуровневые) с одним и тем же сервером базы данных. С учетом глобальных связей архитектура может иметь больше трех звеньев. В настоящее время появились новые инструментальные средства для гибкой сегментации приложений клиент-сервер по различным узлам сети.

2015-05-18

2015-05-18 549

549