Эта небольшая работа выходит в свет во втором издании в неизменном виде. Хотя с момента первой публикации моих наблюдений в 1910 г. они значительно переосмыслены, все же последующие изменения не дают мне право считать подходы, изложенные в первом издании, принципиально неверными, какую бы напраслину на меня ни возводили. Фактическую ценность сохраняют не только излагаемые факты, но также и их понимание. Однако осмысление никогда не может быть всеохватывающим, потому что оно всегда находится под господством определенной точки зрения. Позиция, защищаемая в этой работе, по своей сути психобиологическая. Этот подход, конечно, не единственно возможный, есть также какой-то иной или много иных аспектов. Так, можно было бы рассмотреть данный аспект детской психологии с чисто гедонистической точки зрения, что соответствовало бы скорее духу фрейдовской психологии, т. е. пониманию психического процесса как движения, направляемого принципом удовольствия. Тогда мотивы понимались бы как желание и стремление к претворению в жизнь фантазии образом, доставляющим наибольшее удовольствие, а значит, и удовлетворение. Можно было бы тот же самый материал рассматривать, по совету Адлера, и с точки зрения принципа власти, который с психологической точки зрения является столь же возможным подходом, как и гедонистический принцип. Можно было бы применить и чисто логический способ рассмотрения, желая вскрыть развитие логических процессов у ребенка. Можно было бы даже обосновать религиозно-психологическую точку зрения и извлечь зачатки развития понятий о боге. Я довольствовался тем, что придерживался промежуточной позиции, которая держит равнение на психобиологический способ рассмотрения, и не пытался подчинить материал тому или иному гипотетическому постулату. Вместе с тем, само собой разумеется, я не оспариваю возможности существования таких принципов, потому что они содержатся в человеческой природе совместно; не только одностороннему специалисту может прийти в голову объявить общезначимым принцип, эвристически особо ценный либо для его дисциплины, либо для его индивидуального способа рассмотрения. Однако как раз из-за наличия различных возможных принципов сущность человеческой психологии можно понять в полной мере, руководствуясь не одним из этих принципов, а только совокупностью отдельных аспектов. Основная посылка защищаемого в работе подхода состоит в том, что сексуальный интерес в качестве мотива играет весьма значительную роль в процессе возникновения детского мышления — предположение, которое, вероятно, так и не столкнулось ни с каким серьезным возражением. Противоположному утверждению тогда противостояло бы слишком много явно наблюдаемых фактов, не говоря уже о том, что в высшей степени невероятным представляется тот факт, будто базовое влечение, весьма важное для человеческой психологии, не выявляется, по крайней мере, уже в своих началах, в детской душе.

С другой стороны, в этой работе я подчеркиваю значение мышления и важность научения пониманию для решения душевных конфликтов. По-видимому, из нижеследующего достаточно явствует, что каузально действующий изначальный сексуальный интерес, собственно, стремится не к непосредственной сексуальной цели, но скорее к развитию мышления, иначе решение конфликта могло бы иметь место только путем достижения сексуальной цели, а не при посредничестве интеллектуального понимания. Однако именно последнее является верным, отчего даже позволительно заключить, что детская сексуальность совершенно не может быть сходной по сути с последующей взрослой сексуальностью, поскольку как раз взрослая сексуальность может быть полноценно заменена не научением пониманию, но в данном случае только достижением реальной сексуальной цели, а именно цели, по природе соответствующей нормальной сексуальной функции. Из опыта мы, конечно, знаем, что зачатки детской сексуальности могут привести также к настоящей сексуальности — а именно к онанизму — как раз тогда, когда конфликты неразрешимы. Однако путем научения пониманию для либидо открывается путь, на котором возможно развитие и который обеспечивает постоянное функционирование либидо. Отсутствие понимания (при известной степени интенсивности конфликта) действует как тормоз, который вытесняет и вновь выталкивает либидо в состояние зачатков сексуальности, отчего затем эти начала, или зародыши, преждевременно побуждаются к аномальному развитию. Из-за этого возникает детский невроз. Именно одаренные дети, чьи мыслительные притязания (вследствие вое питания в интеллигентной среде) начинают расти очень рано, подвержены серьезной опасности оказаться в ситуации преждевременного задействования сексуальности вследствие воспитательного подавления их так называемого неуместного любопытства. Приведенные соображения свидетельствуют о том, что я понимаю мышление не просто как функцию, стесняющую сексуальность (из-за чего последняя оказывается заторможенной в своей подчеркнуто гедонистической функции и поэтому поневоле вынуждена перейти в функцию мышления), а вижу в «раннеинфантильной сексуальности» как зачатки будущей функции сексуальности, так и завязь возвышенных духовных функций. В пользу этого говорит разрешаемость детских конфликтов путем научения пониманию, а сверх того, и тот факт, что даже в зрелом возрасте остатки «инфантильной сексуальности» являются завязью важных духовных функций. То, что взрослая сексуальность развивается из этой поливалентной зародышевой предрасположенности, еще никоим образом не доказывает, что раннеинфантильная сексуальность означает просто «сексуальность». Поэтому я оспариваю справедливость фрейдовского понятия полиморфно-перверсивной предрасположенности ребенка. Это — поливалентная предрасположенность. Если в методологии мышления следовать фрейдовскому образцу, то в эмбриологии мы должны были бы характеризовать наружный зародышевый листок как мозг, потому что из него в процессе последующего развития образуется мозг. Но наряду с мозгом из него развиваются также органы чувств и многое другое.

Как раз в то время, когда Фрейд сделал сообщение о «маленьком Гансе»[27], я получил от одного сведущего в психоанализе отца ряд наблюдений над его четырехлетней в ту пору дочкой.

В этих наблюдениях так много родственного и дополняющего сообщения Фрейда о маленьком Гансе, что я не мог отказаться от того, чтобы не сделать эти материалы доступными широкой публике. Всевозможное непонимание, если не сказать негодование, с которым был воспринят «маленький Ганс», послужили мне поводом к опубликованию моего материала, который по обширности, конечно, не достигает материала о «маленьком Гансе». Тем не менее в нем содержатся такие вещи, которые в состоянии подтвердить, насколько типичным был «маленький Ганс». Так называемая научная критика. насколько она вообще приняла к сведению эти важные веши и в этом случае столь же ретиво взялась за дело, все еще не научившись сначала перепроверять, а затем уже судить. Девочка, чуткости и интеллектуальной живости которой мы обязаны следующими наблюдениями,— здоровый и цветущий ребенок, с живым, темпераментным нравом. Она никогда не была серьезно больна, со стороны нервной системы у нее также никогда не наблюдалось каких-либо «симптомов».

Живые систематические интересы пробудились у ребенка примерно в три года; она начала расспрашивать и выказывать фантастические желания. В последующие сообщениях мы должны, к сожалению, отказаться от связного изложения; потому-то это лишь анекдоты, которые изображают единичные переживания из целого цикла им подобных, и поэтому они описываются не строго научно, а новеллистически. При нынешнем состоянии нашей психологии без этого модуса изложения мы пока обойтись не можем, потому что еще слишком далеки от того, чтобы с безошибочной уверенностью уметь отличать курьезное от типичного.

Однажды, когда ребенку — назовем ее Анной — было около трех лет, между ней и бабушкой завязался следующий разговор:

Анна: «Бабушка, почему у тебя такие тусклые глаза?»

Бабушка: «Должно быть, потому, что я уже старая».

Анна: «Ладно, но ведь ты опять потом будешь молодой».

Бабушка: «Нет, ты же знаешь, я буду все старше и старше, а потом умру».

Анна: «Ну а потом?»

Бабушка: «Потом я буду ангелом».

Анна: «И потом ты опять станешь маленьким ребеночком?»

Ребенок здесь находит благоприятный повод для предварительного разрешения одной проблемы. С некоторого времени она постоянно спрашивает мать, не получит ли она живую куклу, какого-нибудь ребеночка, например братика, после чего, конечно же, следуют вопросы о происхождении маленьких детей. Так как эти вопросы появлялись спонтанно и наобум, то родители не придавали им никакого значения и относились к ним с той же несерьезностью, с какой, казалось, задает их и сам ребенок. Так, в один прекрасный день девочка получила шутливое заверение в том, что детей приносит аист. Как-то Анна услышала другую, более серьезную версию: что дети являются ангелочками, живут на небе и аист спускает их оттуда вниз. Кажется, что эта теория стала исходной точкой для исследовательской деятельности. В разговоре с бабушкой оказалось, что эта теория способна к расширительному применению: с ее помощью можно не только с облегчением разрешить мучительную мысль о смерти, но одновременно и загадку о происхождении детей.

По-видимому, Анна говорит себе: когда человек умирает, то он становится ангелом, а потом — ребенком. Решений такого рода, которые зараз убивают двух зайцев, обыкновенно упорно придерживаются не только в науке; ребенок также не может расстаться с ними без известных потрясений. В этой простой интуиции имеются элементы учения о реинкарнации, которое, как известно, еще живо у миллионов людей.

Так же как в истории «маленького Ганса» поворотным пунктом было рождение сестренки, в этом случае им было появление братика, имевшее место, когда Анна едва достигла четырех лет. Проблема появления детей, прежде почти не затрагивавшаяся, стала теперь актуальной. Беременность матери, по-видимому, сначала оставалась незамеченной, т. е. на этот счет не наблюдалось никаких высказываний ребенка. Вечером, накануне рождения, когда у матери уже появились схватки, девочка находилась в комнате отца. Отец взял ее на колени и спросил: «Послушай-ка, что бы ты сказала, если бы сегодня ночью ты получила братика?» — «Тогда бы я его убила»,— был быстрый ответ. Выражение «убить» выглядит очень опасным, но оно, в сущности говоря, совершенно невинно, потому что «убить» и «умереть» в детском смысле означает лишь удаление (пассивное или активное) — на что, впрочем, уже многократно указывал Фрейд. Как-то я лечил пятнадцатилетнюю девушку, у которой во время анализа многократно появлялось повторяющееся наитие: ей приходила на ум «Песня о колоколе» Шиллера; она ее, правда, никогда не читала, а только однажды перелистала и могла лишь припомнить, что читала что-то «о соборе». Других подробностей она не могла припомнить;

Это место звучит так:

С собора

Тяжело и тоскливо

Колокол вызванивает

Надгробную песнь и т. д.

Ах, это супруга дорогая,

Ах, это верная мать,

Которую князь тьмы

Уводит прочь из объятий супруга, и т. д. Дочь, конечно, любит свою мать и даже отдаленно не думает о ее смерти; дело же в настоящее время обстоит так: дочь должна вместе с матерью отправиться к родственникам на пять недель; год назад мать ездила одна, дочь же (единственный и избалованный ребенок) оставалась дома вместе с отцом. В этом году «маленькую супругу» «уводят прочь» из объятий супруга, в то время как для дочурки было бы намного приятней, если бы с ребенком была разлучена «верная мать».

Поэтому «убить» в устах ребенка — вещь невинная, особенно если знать, что малышка употребляет слово «убить» совершенно promiscue [28] для всевозможных видов разрушения, удаления, уничтожения и т. д. Но все же тенденция, которая здесь выявляется, заслуживает внимания.

Роды наступили ранним утром. Когда все оставшееся после родов, а также все до единого следы крови были убраны, отец пошел в комнату, где спала Анна. Она проснулась, как только он вошел. Отец сообщил ей новость о появлении братика, что Анна восприняла с изумленным и напряженным выражением лица. Малышка бросила сначала взгляд на несколько бледную мать, а затем выказала что-то вроде смеси замешательства и недоверчивости, как если бы думала: «Что сейчас случится?» Она не обнаружила ровным счетом никакой радости по поводу новорожденного, так что родители были даже несколько разочарованы таким холодным приемом. До полудня девочка держалась вызывающе отстраненно от матери, что очень бросалось в глаза, так как обыкновенно она была очень привязана к ней. Однажды, когда мать была одна, Анна вбежала в комнату, обняла ее за шею и торопливо ей прошептала: «Ты ведь сейчас не умрешь?»

Теперь нам становится ясной часть конфликта, разыгравшегося в детской душе; теория аиста, очевидно, никогда не оказывала должного действия — в отличие от гипотезы возрождения, согласно которой когда кто-нибудь умирает, то тем самым вызывает появление ребенка. Итак, согласно теории, мама должна умереть — как же тогда Анна может с радостью встретить новорожденного, против которого восстает также и детская ревность? Поэтому девочка в подходящий момент должна убедиться: умрет мама или нет? Мама не умерла. Очевидно, вместе с этим счастливым исходом теория возрождения получает тяжелый удар. Как же теперь объяснить рождение братика и вообще происхождение детей? Была еще теория аиста, которая, правда, никогда внешне не оспаривалась, но имплицитно опровергалась предположением о возрождении[29]. К сожалению, попытки объяснения, последовавшие вслед за этим, остались сокрытыми от родителей, так как девочка на несколько недель уехала к бабушке. Как следует из сообщений последней, девочка многократно заводила разговор о теории аиста — конечно, с одобрения окружающих.

Когда Анна снова вернулась к родителям, то в момент встречи с матерью она опять выказала смущенно-недоверчивую манеру поведения, такую же, как и после рождения брата. На обоих родителей это произвело явное, хотя и необъяснимое впечатление. По отношению к новорожденному она вела себя очень мило. Тем временем появилась воспитательница, которая произвела на малышку сильное впечатление своим монашеским облачением — сначала, конечно, в высшей степени негативное: девочка во всем оказывала ей сильнейшее сопротивление. Так, например, она ни за что на свете не позволяла воспитательнице раздевать себя по вечерам и укладывать в постель. Вскоре выяснилось, откуда шло такое сопротивление: однажды Анна гневно закричала на воспитательницу у кроватки братика: «Это не твой братик, он — мой!» Но постепенно она смирилась с воспитательницей и сама начала играть в воспитательницу: она затребовала себе чепчик и фартук и «ухаживала» то за братиком, то за своими куклами. Но несомненным было элегическое, мечтательное настроение — в противоположность прежним временам. Анна часто подолгу сидела под столом и начинала напевать и рифмовать длинные истории, которые отчасти были непонятными, отчасти, однако, содержали фантастические желания на тему «воспитательницы» («Я — воспитательница из ордена Зеленого Креста») и отчасти это были явно болезненные чувства, которые ждали своего выражения.

Здесь мы встречаемся с важным свидетельством о жизни малышки: речь идет о грезах, даже о зачатках поэзии, о приступах чего-то элегического. Все это такие вещи, с которыми мы обыкновенно сталкиваемся только на последующих ступенях жизни, а именно в то время, когда человек (в юношеском возрасте) склоняется к тому, чтобы разорвать узы семьи и самостоятельно вступить в жизнь, но внутренне он все еще осторожничает и удерживается ностальгическим чувством по теплу родительского стойла. Как раз в это время он начинает создавать поэтические фантазии, связанные с тем, чего недостает, и призванные компенсировать исход. На первый взгляд может показаться парадоксальным сближение психологии четырехлетней девочки с психологией пубертатного возраста; однако родство состоит не в возрасте, а в механизме. Элегические грезы выражают то, что часть любви, которая прежде принадлежала реальным объектам и должна была им принадлежать, интровертируется, т. е. направляется внутрь, в субъект, и там порождает преувеличенную деятельность фантазии[30]. Но откуда происходит эта интроверсия? Действительно ли она является психологическим явлением, свойственным этому возрасту? Или она обязана своим возникновением какому-нибудь конфликту?

Это выясняется в ходе следующих событий. Зачастую случается так, что Анна не слушается мать. Она становится упрямой и говорит: «Я опять поеду к бабуле!»

Мать: «Мне будет очень грустно, если ты опять уедешь». Анна: «Да, но ведь у тебя же есть братик». Воздействуя на мать, малышка своими угрозами опять уехать показывает, куда, собственно говоря, она целит: ей, очевидно, хотелось бы услышать, что думает мать по поводу ее проекта, т. е. как мать вообще относится к ней и не лишил ли ее братик материнской привязанности. Однако нельзя эту маленькую каверзу принимать на веру. Ведь девочка, собственно, могла видеть и чувствовать, что она ни в чем существенном не дискриминируется матерью, несмотря на существование братика. Поэтому упрек, который она quasi [31] делает матери, необоснован, он выдает себя несколько аффектированным тоном, что не ускользает от чуткого уха. Подобный тон нередко можно услышать и у взрослых. При таком недвусмысленном тоне ожидают несерьезного к себе отношения и поэтому вынуждены его усиливать. Упрек как таковой мать также не должна принимать всерьез, ибо он лишь предвестник других, более сильных случаев сопротивления. Вскоре после только что приведенной беседы имела место следующая сцена:

Мать: «Иди сюда, мы сейчас пойдем в сад!»

Анна: «Ты врешь, смотри, если ты сказала неправду!»

Мать: «Что на тебя нашло? Ведь я говорю правду!»

Анна: «Нет, ты говоришь неправду».

Мать: «Ну, так ты увидишь, что я говорю правду, мы сейчас пойдем в сад».

Анна: «Правда? Это точно? Ты не врешь?»

Сцены подобного рода повторялись несколько раз. На этот раз тон был резким и настоятельным, и к тому же акцент на слове «врать» выдавал что-то совершенно особенное, так что родители даже не поняли, поскольку поначалу придавали спонтанным выражениям ребенка слишком малое значение. Они делали не более того, что в общем воспитание делает ех officio [32]. К детям обычно прислушиваются очень мало и обращаются с ними (на всех возрастных ступенях) во всех существенных вопросах как с невменяемыми, но во всем несущественном их дрессируют до автоматического совершенства. За сопротивлением всегда лежит какой-то вопрос, какой-то конфликт — и мы знаем об этом в другое время и при других обстоятельствах. Но мы обычно забываем увязать услышанное с сопротивлением. Так, например, в другой раз Анна поставила перед матерью трудные вопросы:

Анна: «Я хотела бы стать воспитательницей, когда буду большой».

Мать: «Я тоже этого хотела, когда была еще ребенком».

Анна: «Да, так почему же ты тогда не стала?»

Мать: «Ну, потому что я стала мамой, вот я и должна воспитывать детей».

Анна (задумчиво): «Так что, я буду другой женщиной, не такой, как ты? Тогда я буду жить в другом месте? Буду я тогда с тобой разговаривать?»

Ответ матери опять показывает, куда, собственно, метит ребенок[33]: Анне, очевидно, хотелось бы тоже иметь ребеночка, чтобы его «воспитывать»,— точно так же, как его имеет сестра-воспитательница. Ведь совершенно ясно, откуда у сестры-воспитательницы ребеночек; и Анна сможет получить ребеночка, когда будет большой. Почему же мать тогда не стала просто воспитательницей? Иными словами, откуда же у нее ребенок, если он ей достался не так, как сестре-воспитательнице? Иметь ребенка так, как его имеет сестра, Анна тоже могла бы, однако совершенно непонятно, как это могло бы осуществиться в будущем, т. е. как она могла бы уподобиться матери в получении ребенка. Отсюда и возникает задумчивый вопрос: «А, тогда я буду другой женщиной, не такой, как ты?» И буду ли я во всех отношениях другой? С теорией аиста совершенно ничего не ясно, с теорией смерти — точно так же, значит, ребенка получают так, как его, например, получила воспитательница. Таким естественным путем она его, конечно, могла бы получить, но как же тогда обстоит дело с матерью, которая не является воспитательницей, но все же имеет ребенка? Исходя из этого, Анна задает такой вопрос: «Почему же ты тогда не стала воспитательницей?» (scilicet [34] ты получила ребенка напрямую?). Этот своеобразный косвенный способ в постановке вопроса типичен и, вероятно, связан с неясностью в понимании проблемы, если мы не предполагаем некоторой «дипломатической неопределенности», которая диктуется уклонением от прямой постановки вопроса.

Очевидно, что мы стоим перед вопросом: «Откуда берется ребенок?» Его не принес аист, мама не умерла, она не получила его и как сестра. Ведь Анна уже раньше спрашивала отца и дозналась, что детей приносит аист; но это решительно не так — на этот счет она никогда не заблуждалась. Значит, папа и мама лгут, да и все другие — тоже. Таким образом немедленно объясняется ее недоверчивое отношение к родам и ее упреки матери. Это объясняет еще и другое, а именно элегическую мечтательность, которую мы свели к частичной интроверсии. Теперь мы знаем, какого реального объекта должна была лишиться ее любовь — и интровертироваться, как потерявшая объектную привязанность: это —родители, которые ей наврали и не желают говорить правду. (Что же это тогда должно быть, если об этом нельзя сказать? Что при этом происходит? Примерно так же чуть позже будут звучать вопросы ребенка, которые надо читать между строк. Ответ таков: это, должно быть, что-то такое, что должно быть сокрытым, может быть даже, это что-то опасное.) Не удается также и попытка вызвать на разговор мать и выманить у нее правду с помощью каверзных вопросов; таким образом, сопротивление противопоставляется сопротивлению и наступает интроверсия любви. Разумеется, способность к сублимации развита у четырехлетнего ребенка еще очень слабо, так что она, вероятно, в состоянии оказать лишь симптоматические услуги. Поэтому чувство обращается к другой компенсации, а именно к оставленным уже инфантильным формам принуждения к любви, из которых самым излюбленным является ночной рев и призывание матери. Это уже усердно практиковалось и использовалось на первом году жизни. Сейчас это вновь возвращается, будучи, правда, мотивированным в соответствии с возрастной ступенью и оснащенным свежими впечатлениями. <...>

К. Хорни

КУЛЬТУРА И НЕВРОЗ [35]

Анализ любого человека ставит новые проблемы даже перед самым опытным аналитиком. Работая с каждым новым пациентом, аналитик сталкивается с индивидуальными трудностями, с отношениями, которые трудно выявить и осознать и еще труднее объяснить, с реакциями, которые весьма далеки от тех, что можно понять с первого взгляда. Если принять во внимание всю сложность структуры невротического характера, как она была описана в предыдущих главах, и множество привходящих факторов, такое разнообразие неудивительно. Различия в наследственности и тех переживаниях, которые испытал человек за свою жизнь, особенно в детстве, вызывают кажущееся бесконечным разнообразие, в конструкции вовлеченных факторов.

Но, как указывалось вначале, несмотря на все эти индивидуальные вариации, конфликты, играющие решающую роль в возникновении невроза, практически всегда одни и те же. В целом это те же самые конфликты, которым также подвержен здоровый человек в нашей культуре. Стало уже до некоторой степени трюизмом говорить о том, что невозможно провести четкое различие между неврозом и нормой, но может оказаться полезным повторить его еще раз. Многие читатели, столкнувшись с конфликтами и отношениями, о которых они знают из собственного опыта, могут спросить себя: невротик я или нет? Наиболее достоверный критерий состоит в том, ощущает или нет человек препятствия, создаваемые его конфликтами, может ли он правильно воспринимать и преодолевать их. Когда мы осознаем, что в нашей культуре невротики движимы теми же самыми основными конфликтами, которым также подвержен нормальный человек, хотя и в меньшей степени, мы снова сталкиваемся с вопросом, поднятым вначале: какие условия в нашей культуре ответственны за то, что неврозы сосредоточиваются вокруг тех специфических конфликтов, которые я описала, а не вокруг других?

Фрейд лишь вскользь коснулся данной проблемы; обратной стороной его биологической ориентации является отсутствие социологической ориентации, и, таким образом, он склонен объяснять социальные явления в основном биологическими факторами (теория либидо). Эта тенденция привела психоаналитических исследователей к убеждению в том, например, что войны вызываются действием инстинкта смерти, что корни нашей нынешней экономической системы лежат в анально-эротических влечениях, что причину того/почему машинный век не начался две тысячи лет тому назад, следует искать в нарциссизме этого периода.

Фрейд рассматривает культуру не как результат сложного социального процесса, а главным образом как продукт биологических влечений, которые вытесняются или сублимируются, и в результате против них выстраиваются реактивные образования. Чем полнее вытеснение этих влечений, тем выше культурное развитие. Так как способность к сублимации ограничена и так как интенсивное вытеснение примитивных влечений без сублимации может вести к неврозу, развитие цивилизации неизбежно должно вызывать усиление неврозов. Неврозы являются той ценой, которую приходится платить человечеству за культурное развитие.

Подразумеваемой теоретической предпосылкой, лежащей в основании этого хода мыслей, является вера в существование биологически детерминированной человеческой природы, или, точнее, вера в то, что оральные, анальные, генитальные и агрессивные влечения имеют место у всех людей и примерно одинаковы в количественном отношении. Вариации в строении характера от индивида к индивиду, как и от культуры к культуре обусловливаются тогда различной интенсивностью необходимого вытеснения, с дополнительной оговоркой, что такое вытеснение воздействует на различные виды влечений в разной степени.

Исторические и антропологические данные не подтверждают такой прямой связи между уровнем развития культуры и вытеснением сексуальных или агрессивных влечений. Ошибка заключается главным образом в допущении количественной вместо качественной связи. Связь существует не между долей вытеснения и объемом культуры, а между характером (качеством) индивидуальных конфликтов и характером (качеством) трудностей, порождаемых культурой. Нельзя игнорировать количественный фактор, но его можно оценить лишь в контексте всей структуры.

Существуют определенные характерные грудности, неотъемлемо присущие нашей культуре, которое отражаются в виде конфликтов в жизни каждого человека и которые, накапливаясь могут приводить к образованию неврозов. Так как я не являюсь социологом, то лишь кратко выделю основные тенденции, которые имеют отношение к проблеме невроза и культуры. Современная культура экономически основывается на принципе индивидуального соперничества. Отдельному человеку приходится бороться с другими представителями той же группы, приходится брать верх над ними и нередко «отталкивать» в сторону. Превосходство одного нередко означает неудачу для другого. Психологическим результатом такой ситуации является смутная враждебная напряженность между людьми. Каждый представляет собой реального или потенциального соперника для любого другого. Эта ситуация вполне очевидна для членов одной профессиональной группы, независимо от стремлений быть справедливым или от попыток замаскировать соперничество вежливым обращением. Однако следует подчеркнуть, что соперничеством и потенциальной враждебностью, которая ей сопутствует, проникнуты все человеческие отношения. Соревновательность является одним из господствующих факторов в социальных отношениях. Соперничество присутствует в отношениях мужчин с мужчинами, женщин с женщинами, и безотносительно к тому, что является поводом для него — популярность, компетентность, привлекательность или любое другое социально значимое качество, — оно крайне ухудшает возможности прочной дружбы. Оно так же, как уже указывалось, нарушает отношения между мужчинами и женщинами не только в выборе партнера, но в плане борьбы с ним за превосходство. Оно пронизывает школьную жизнь. И, возможно, самое главное, оно пронизывает семейную ситуацию, так что, как правило, ребенку прививают зародыш соперничества с первых лет жизни. Соперничество между отцом и сыном, матерью и дочерью, одним и другим ребенком не является общим человеческим феноменом, это лишь реакция на культурно обусловленные воздействия. Одним из великих достижений Фрейда остается то, что он открыл роль соперничества в семье, что нашло свое выражение в понятии Эдипова комплекса и в других гипотезах. Однако следует добавить, что соперничество само по себе не является биологически обусловленным, а является результатом данных культурных условий и, более того, не только семейная ситуация порождает соперничество, но оно стимулируется начиная с колыбели вплоть до могилы.

Потенциальное враждебное напряжение между людьми приводит в результате к постоянному порождению страха — страха потенциальной враждебности со стороны других, усиленного страхом мести за собственную враждебность. Другим важным источником страха у нормального человека является перспектива неудачи. Страх неудачи вполне реален и потому, что в общем шансы потерпеть неудачу намного больше шансов достичь успеха, и потому, что неудачи в обществе, основанном на соперничестве, влекут за собой реальную фрустрацию потребностей. Они означают не только экономическую небезопасность, но также потерю престижа и все виды эмоциональных переживаний неудачи.

Еще одной причиной того, почему успех становится такой манящей мечтой, является его воздействие на наше чувство самоуважения. Другие нас оценивают не только по степени нашего успеха; волей-неволей наша собственная самооценка следует по тому же пути. Согласно существующим идеологиям, успех отражает неотъемлемо присущие нам заслуги, или, на религиозном языке, является видимым воплощением Божьей милости; в действительности он зависит от многих факторов, не поддающихся нашему управлению, — случайных обстоятельств, чьей-то недобросовестности и т. п. Тем не менее под давлением существующей идеологии даже абсолютно нормальный человек считает, что его значимость напрямую связана с успехом, сопутствующим ему. Нет надобности говорить о том, что это создает шаткую основу для самоуважения.

Все эти факторы вместе — соперничество и сопутствующие ему потенциальные враждебные отношения между людьми, страхи, сниженное самоуважение — в психологическом плане приводят к тому, что человек чувствует себя изолированным. Даже когда у него много друзей и он счастлив в браке, эмоционально он все же изолирован. Эмоциональную изоляцию выносить трудно любому человеку, однако она становится бедствием, если совпадает с мрачными предчувствиями и опасениями на свой счет.

Именно такая ситуация вызывает у нормального современного человека ярко выраженную потребность в любви и привязанности как своего рода лекарстве. Получение любви и расположения способствует тому, что у него ослабевает чувство изолированности, угрозы враждебного отношения и растет уверенность в себе. Так как это соответствует жизненно важной потребности, роль любви переоценивается в нашей культуре. Она становится призрачной мечтой — подобно успеху, — несущей с собой иллюзию того, что является решением всех проблем. Любовь сама по себе не иллюзия, несмотря на то что в нашей культуре она чаще всего служит ширмой для удовлетворения желаний, не имеющих с ней ничего общего; но она превращается в иллюзию, так как мы ждем от нее намного больше того, что она в состоянии дать. И идеологический упор, который мы делаем на любовь, служит сокрытию тех факторов, которые порождают нашу чрезмерную в ней потребность. Отсюда человек — а я все еще имею в виду обычного человека — стоит перед дилеммой, суть которой в огромной потребности в любви и привязанности, с одной стороны, и трудности ее достижения — с другой.

Такая ситуация дает обильную почву для развития неврозов. Те же самые культурные факторы, которые влияют на нормального человека и которые приводят к колеблющемуся самоуважению, потенциальной враждебной напряженности, тяжелым предчувствиям, соперничеству, порождающему страх и враждебность, усиливают потребность в приносящих удовлетворение личных отношениях, — те же факторы воздействуют на невротика в большей степени. Те же самые результаты оказываются гораздо более глубокими, приводя к краху чувства собственного достоинства, разрушительным стремлениям, тревожности, усилению соперничества, порождающему тревожность и деструктивные импульсы, и к обостренной потребности в любви и привязанности.

Когда мы вспоминаем, что в каждом неврозе имеют место противоречивые тенденции, которые невротик не способен примирить, возникает вопрос о том, нет ли определенных сходных противоречий в нашей культуре, которые лежат в основе типичных невротических конфликтов. Задачей социологов будет исследование и описание этих культурных противоречий. Мне же здесь достаточно кратко и схематично указать на некоторые главные противоречивые тенденции.

Первое противоречие, о котором следует упомянуть, — это противоречие между соперничеством и успехом, с одной стороны, и братской любовью и человечностью — с другой. С одной стороны, все делается для достижения успеха, а это означает, что мы должны быть не только напористыми, но и агрессивными, способными оттолкнуть других с дороги. С другой стороны, мы глубоко впитали христианские идеалы, утверждающие, что эгоистично хотеть чего-либо для себя, а должно быть смиренными, подставлять другую щеку, быть уступчивыми. Для этого противоречия есть лишь два решения в рамках нормы: всерьез следовать одному из этих стремлений и отказаться от другого или серьезно воспринимать оба этих стремления и в результате испытывать серьезные внутренние запреты в отношении того и другого.

Вторым является противоречие между стимуляцией наших потребностей и фактическими препятствиями на пути их удовлетворения. По экономическим причинам в нашей культуре потребности постоянно стимулируются такими средствами, как реклама, «демонстрация образцов потребительства», идеал «быть на одном уровне с Джонсами». Однако для огромного большинства реальное осуществление этих потребностей жестко ограничено. Психологическое следствие для человека состоит в постоянном разрыве между желаниями и их осуществлением.

Существует еще одно противоречие между утверждаемой свободой человека и всеми его фактическими ограничениями. Общество говорит его члену, что он свободен, независим, может строить свою жизнь в соответствии со своей свободной волей; «великая игра жизни» открыта для него, и он может получить то, что хочет, если он деятелен и энергичен. В действительности для большинства людей все эти возможности ограничены. Шутливое выражение о том, что родителей не выбирают, можно распространить на жизнь в целом — на выбор работы, форм отдыха, друга. В итоге человек колеблется между ощущением безграничной власти в определении собственной судьбы и ощущением полнейшей беспомощности.

Эти противоречия, заложенные в нашей культуре, представляют собой в точности те конфликты, которые невротик отчаянно пытается примирить: склонность к агрессивности и тенденцию уступать; чрезмерные притязания и страх никогда ничего не получить; стремление к самовозвеличиванию и ощущение личной беспомощности. Отличие от нормы имеет чисто количественный характер. В то время как нормальный человек способен преодолевать трудности без ущерба для своей личности, у невротика все конфликты усиливаются до такой степени, что делают какое-либо удовлетворительное решение невозможным.

Представляется, что невротиком может стать такой человек, который пережил обусловленные культурой трудности в обостренной форме, преломив их главным образом через сферу детских переживаний, и вследствие этого оказался неспособен их разрешить или разрешил их ценой большого ущерба для своей личности. Мы могли бы назвать его пасынком нашей культуры.

К. Хорни

КОНФЛИКТЫ МАТЕРИНСТВА [36]

(Доклад, представленный на заседании Африканской Ортопсихиатрической Ассоциации в 1933 году)

В течение последних 30-40 лет делались самые контрастные оценки педагогических способностей, присущих матерям. Около тридцати лет назад материнский инстинкт считался безошибочным наставником при воспитании ребенка. Когда нам доказали, что это не соответствует действительности, то мы столь же страстно уцепились за идею специальной теоретической подготовки. К несчастью, вооруженность научными знаниями о том, как воспитывать, оказалась столь же надежной гарантией против неудач, как и ранее материнский инстинкт. И теперь мы наполовину готовы вернуться к прежним надеждам на эмоциональную составляющую отношений мать — ребенок. Однако, на этот раз, уже не с точки зрения достаточно туманных представлений, что во всем надо полагаться на инстинкт, а с вполне определенным вопросом: какие именно факторы могут повредить желательной материнской позиции, и из каких источников они берут свое начало?

Не пытаясь обсуждать все многообразие конфликтов, с которыми мы встречаемся при анализе матерей, я постараюсь представить здесь только один особый тип конфликтов, в котором отношения матери с родителями находят отражение в ее установке по отношению к детям. Я вспоминаю одну женщину, которая обратилась ко мне в 35 лет. Она была учительницей, не обиженной интеллектом и способностями, с яркими проявлениями индивидуальности, и в целом производила впечатление уравновешенного человека. Одна из двух ее проблем касалась умеренной депрессии, которой она страдала с тех пор, как узнала, что у мужа есть и другая женщина. Сама она была женщиной строгих правил, нашедших свое подкрепление в выборе образования и профессии, но она исповедовала и старалась развивать у себя терпимость к другим, и поэтому ее естественная враждебная реакция на сознательном уровне была для нее неприемлема. Однако утрата доверия к мужу сказалась на ее отношении к жизни вообще и держала ее в своих сетях. Другая проблема касалась ее тринадцатилетнего сына, страдавшего от жестокого невроза навязчивости и от приступов тревоги, которые, как показал анализ ребенка, имели отношение к его необыкновенной привязанности к матери. В процессе терапии обе эти проблемы были удовлетворительно разрешены. Через пять лет пациентка вновь обратилась ко мне, но на этот раз с трудностями, которые остались невскрытыми в первый период лечения. Она заметила, что некоторые из ее учеников выказывали более чем нежные чувства к ней: фактически, для нее было очевидно, что определенные мальчики страстно влюбились в нее, и она спрашивала себя, есть ли в ней что-то такое, что вызвало такую любовь и страсть. Одновременно она чувствовала себя виноватой перед этими учениками. Она упрекала себя в том, что невольно проявляла какие-то ответные чувства, и предавалась жестоким самообвинениям. Она была абсолютно убеждена, что я буду осуждать ее, и отнеслась к отсутствию осуждения недоверчиво. Я старалась разуверить ее, говоря, что в ее ситуации нет ничего необычного: для того чтобы так интенсивно работать и делать преподавание действительно прекрасным и творческим, надо, естественно, вкладывать в это всю свою душу. Это объяснение не разубедило ее, и нам пришлось искать более глубокие источники ее отношений с учениками.

В конце концов вот что было выявлено при анализе. Во-первых, стала яснее сексуальная основа ее собственных чувств. Один из мальчиков последовал за ней в город, где она проходила психоанализ, и она действительно влюбилась в этого двадцатилетнего юношу. Было довольно странно видеть эту уравновешенную и сдержанную женщину, сражающуюся с собой и со мной, борющуюся против желания иметь любовные отношения с относительно незрелым юношей и разрушающей все условные границы, которые, как она думала, были единственной помехой любви.

А затем оказалось, что ее любовь на самом деле не относится непосредственно к этому юноше. Этот мальчик, как и другие до него, явно воспроизводил для нее более ранний образ ее отца. Все эти мальчики обладали вполне определенными физическими чертами и ментальностью, напоминавшей ей отца, и в ее сновидениях они и отец часто оказывались как бы одним и тем же человеком.

В результате анализа пациентка впервые стала осознавать, что за довольно горьким противостоянием отцу в подростковом возрасте скрывалась глубокая и страстная любовь к нему.

В случае фиксации на отце субъект обычно выказывает явное предпочтение мужчинам постарше, потому что они сильнее и легче наводят на мысль об отце. В этом случае отношения детских лет были инвертированы. Ее подсознательные попытки разрешить проблему фактически приняли такую фантастическую форму: *Я уже не маленький ребенок, который не может добиться любви своего недостижимого отца. Но если я большая, пусть он будет маленьким, тогда я смогу быть матерью, а мой отец будет моим сыном». Она вспомнила, что когда отец умирал, ей хотелось лечь рядом с ним и прижать его к груди, как сделала бы мать со своим ребенком.

Дальнейший анализ выявил, что чувство к этим юношам представляло собой только вторую фазу перенесения на них ее любви к отцу. Ее сын был первым реципиентом этой трансфер-ной любви, которая затем была обращена на учеников, ровесников ее сына, чтобы отвлечь ее сознание от концентрации на ин-цестуозном объекте. Ее любовь к ученику была бегством или вторичной формой любви к сыну, который первоначально представлял для нее реальное воплощение ее отца. И как только она осознала страсть к этому другому мальчику, огромное напряжение, которое она чувствовала по отношению к сыну, ослабело. До этого времени, находясь в разлуке с сыном, она настаивала, чтобы он писал ей каждый день, иначе она будет ужасно тосковать. Когда ее охватила страсть к другому мальчику, эмоциональная напряженность отношений с сыном немедленно ослабела, что доказывает, насколько этот мальчик и другие до него были для нее на самом деле лишь заменой сына. Ее муж — тоже моложе ее, был как личность гораздо слабее, и ее отношение к нему также имело отчетливый характер диады «мать—сын». Эмоциональная привязанность к мужу исчезла у нее, как только родился сын. Фактически, именно эмоциональная перегруженность ее отношения к сыну и создала у последнего жестокий невроз навязчивости в начале пубертата.

Одна из основных психоаналитических концепций состоит в том, что сексуальность возникает не в пубертате, а человек обладает этим качеством изначально, с рождения, и, следовательно, даже самая ранняя любовь всегда сексуально окрашена. Как мы знаем из многочисленных наблюдений, в том числе — из мира животных, сексуальность означает взаимную привлекательность полов. У человека в детстве она выражается в том, что дочь инстинктивно чувствует большее влечение к отцу, а сын к матери. Одновременно с этим психоанализ показывает, что детское соперничество и ревность по отношению к родителю того же пола во многом ответственны за конфликты взрослого человека. В описанном выше случае мы видели, как трагически, пройдя через три поколения, может развиваться такой конфликт.

В моей практике было пять случаев такого переноса любви с отца на сына. Этот клинический опыт показывает, что воскрешение чувств к отцу обычно остается бессознательным. Сексуальная природа чувства к сыну сознавалась пациентками только в двух случаях (обычно осознается только высокий эмоциональный накал отношений мать—сын). Чтобы понять специфику таких отношений, нужно признать, что по самой своей природе они вообще не могут быть гладкими. На них переносятся не только инцестуозные элементы инфантильных сексуально окрашенных отношений к отцу, но и элементы враждебности, неизбежно связанные с этими отношениями. Определенный остаток детских враждебных чувств неизбежен, как результат в равной степени неизбежных аффектов, вызванных в свое время ревностью, фрустрацией и чувством вины. Если чувства к отцу переносятся на сына во всей своей полноте, то сын воспринимает не только любовь, но и застарелую враждебность. Как правило, оба чувства вытесняются. Одна из форм проявления конфликта любви и ненависти — это сверхзаботливое отношение к ребенку. Таким матерям постоянно кажется, что их чаду угрожает напасть. Малыш может заболеть, подцепить заразу, стать жертвой несчастного случая. Они буквально фанатичны в своей заботе. Женщина, которую мы обсуждали (защищая себя от осознания конфликта), просто захлебывалась хлопотами о сыне, которому ужасы, конечно же, грозили со всех сторон. Когда он был маленьким, все вокруг него должно было быть стерильным. Позже, при малейшей незадаче с ним она не выходила на работу и бросалась его опекать.

В других подобных случаях матери не осмеливались даже дотрагиваться до сыночка, боясь ему чем-либо навредить. Две мамы, о которых уместно здесь вспомнить, нанимали няню для сыновей, хотя это было им и не по карману, и некстати — присутствие чужого человека в доме с эмоциональной стороны ужасно стесняло. Однако они предпочитали страдать — так важно было для них присутствие защитницы от неведомых опасностей.

Есть еще одна причина, по которой такие матери, как правило, занимают позицию гиперопеки. Их любовь носит характер запретной кровосмесительной страсти и поэтому они постоянно испытывают чувство угрозы, что сына у них отберут. Эти Чувства нередко проявляются в достаточно специфических сновидениях. Одной женщине, например, снилось, что она стоит в храме с сыном на руках и должна принести его в жертву ужасной богине-матери.

Другое осложнение в случае фиксации на отце часто обязано возникновением ревности, существовавшей между матерью и дочерью. Некоторая соревновательность между матерью и взрослой дочерью — вполне естественная вещь. Но если особенности Эдиповой ситуации в детстве самой матери породили у нее чрезмерное чувство соперничества, то в отношение ях с дочерью это чувство может принять гротескные формы и возникнуть уже в самом раннем детстве девочки. Такое соперничество нередко выдает себя в запугивании ребенка, в неосознаваемых тенденциях высмеивать или даже унижать девочку, не позволять ей выглядеть привлекательно, запрещать встречаться с мальчиками и т. д., в основе чего всегда присутствует тайная (скрываемая даже от самой себя. — М. Р.) цель помешать дочери развиться в женщину. Хотя нередко бывает трудно обнаружить ревность во всем многообразии маскирующих ее форм выражения, общий психологический механизм достаточно прост в своей основе и поэтому не нуждается в детальном описании.

Давайте теперь рассмотрим более сложный случай, возникающий когда женщина в детстве особенно сильно была привязана не к отцу, а к матери. В случаях такого типа, которые мне довелось анализировать, постоянно обнаруживались определенные черты. Вот что типично: у девочек, как правило, очень рано возникали и причины не любить свой собственный женский мир. Причинами этого могли быть уже упомянутое материнское запугивание, глубокое разочарование в отношениях, связанных с отцом или братом, ранний сексуальный опыт, ужаснувший девочку, фаворитизм родителей по отношению к брату.

В результате такая девочка эмоционально отворачивается от Присущей ей сексуальной роли, и у нее начинают развиваться маскулинные тенденции и фантазии. Однажды проявившись, эти фантазии затем приводят к формированию соревновательных тенденций в отношениях к мужчинам, которые присоединяются к исходной обиде на них. Естественно, что женщины с такой установкой не очень приспособлены для замужества. Они фригидны, неудовлетворены, и их маскулинные тенденции сказываются, например, в желании главенствовать. Когда такие женщины выходят замуж и заводят детей, они склонны демонстрировать чрезмерно преувеличенную привязанность к своему чаду, которую обычно интерпретируют как запертое либидо, закрепленное на ребенке. Такое описание хотя и корректно, но не дает нам глубокого понимания особенностей протекающих процессов. Осознав происхождение такого развития, мы можем понять конкретные его особенности как результат попыток разрешения определенных ранних конфликтов.

Маскулинные тенденции матери выражаются в установке на доминирование, в стремлении к абсолютному контролю над детьми. Если мать боится этих своих склонностей, она бросается в другую крайность и распускает детей донельзя. В первом случае мать безжалостно сует нос во все дела детей; а убоявшись своего садизма — остается вечно пассивной, не осмеливаясь ни во что вмешиваться. Возмущение против женской роли находит выход в том, чтобы вдалбливать детям, что мужчины — скоты, а женщины — несчастные страдалицы, что женская доля убогая и жалкая; менструация — болезнь («проклятие»), а половой акт — принесение себя в жертву похоти мужа. Такие матери нетерпимы к любому проявлению сексуальности, особенно у дочерей, но нередко и у сыновей тоже.

Очень часто у таких маскулинных матерей развивается сверхпривязанность к дочери, подобная той, которую другие матери чувствуют к сыну. Как правило, дочь отвечает тоже повышенной привязанностью к матери. При этом она отчуждается от своей женской роли, и в дальнейшем ей, как правило, трудно достичь нормальных отношений с мужчинами.

Рождение детей непосредственно оживляет в нашем сознании образы и функции наших родителей. Родители не только объекты любви и ненависти в детстве и отрочестве, но также объекты детских страхов. Большая часть того, что составляет нашу совесть, в особенности ее бессознательная часть, называемая нами Супер-Эго, обязана своим существованием внедрению в нашу личность угрожающих образов родителей.

Этот старый инфантильный страх, когда-то относившийся к отцу или матери, может также быть перенесен на детей и привести к сильному, но неясному ощущению небезопасности, связанному с ними. Это кажется особенно верным здесь, в Соединенных Штатах, по ряду причин. Родители выказывают страх перед детьми в двух основных формах. Они в ужасе перед неодобрением детей, боятся, что их поведение, выпивки, курение и сексуальные отношения будут раскритикованы детьми. Они непрерывно беспокоятся, обеспечили ли они детям должное воспитание и образование. Причина этого — тайное чувство вины перед детьми, и ведет оно либо к попустительству, чтобы избежать неодобрения ребенка, либо к открытой враждебности, так как инстинкт подсказывает, что атака — лучшее средство обороны.

Я далеко не исчерпала тему. Конфликты матери с ее собственными родителями могут иметь самые разнообразные последствия. Моей же целью было только объяснить, каким образом дети могут представлять для своих родителей образы их родителей, и тем самым стимулировать ту же реакцию, которую когда-то вызывали у их мамы бабушка и дедушка.

Возникает вопрос: «Какую практическую пользу представляют эти глубинные исследования души для наших усилий руководить детьми или улучшения условий, в которых они растут?» В индивидуальном случае психоанализ конфликтов матери, конечно — один из лучших способов помочь ее ребенку, но в широких масштабах этого не сделать. Я думаю, однако, что детальный разбор этих относительно немногих случаев может указать направление, которым можно руководствоваться в дальнейшей работе при исследовании конфликтогенных факторов. Я также думаю, что знание о замаскированных формах проявления патогенных факторов может быть полезным для более легкого обнаружения их в практической работе уже сейчас.

К. Левин

ТИПЫ КОНФЛИКТОВ [37]

Психологически конфликт характеризуется как ситуация, в которой на индивида одновременно действуют противоположно направленные силы равной величины. Соответственно возможны три типа конфликтной ситуации.

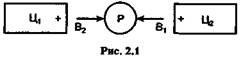

1. Человек находится между двумя положительными валентностями примерно равной величины (рис. 2.1). Это случай буриданова осла, умирающего от голода между двумя стогами, сена.

В общем этот тип конфликтной ситуации разрешается относительно легко. Подход к одному привлекательному объекту сам по себе часто бывает достаточным, чтобы сделать этот объект доминирующим. Выбор между двумя приятными вещами в общем легче, чем между двумя неприятными, если только это не касается вопросов, имеющих глубокое жизненное значение для данного человека.

Иногда такая конфликтная ситуация может привести к колебанию между двумя привлекательными объектами. Очень важно, что в этих случаях решение в пользу одной цели изменяет ее валентность, делая ее слабее, чем у цели, от которой человек отказался.

2. Второй фундаментальный тип конфликтной ситуации имеет место, когда человек находится между двумя приблизительно равными отрицательными валентностями. Характерным примером является ситуация наказания, которую ниже мы рассмотрим более полно.

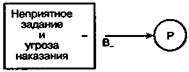

3. Наконец, может случиться так, что один из двух векторов поля идет от положительной, а другой — от отрицатель ном валентности. В этом случае конфликт возникает только тогда, когда и положительная и отрицательная валентности находятся в одном и том же месте. Например, ребенок хочет погладить собаку, которую он боится, или хочет съесть торт, а ему запретили. В этих случаях имеет место конфликтная ситуация, изображенная на рис. 2.2. Позднее у нас будет возможность более детально обсудить эту ситуацию.

Тенденция ухода. Внешний барьер

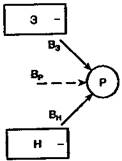

Угроза наказания создает для ребенка конфликтную ситуацию. Ребенок находится между двумя отрицательными валентностями и соответствующими взаимодействующими силами поля. В ответ на такое давление с обеих сторон ребенок всегда предпринимает попытку избежать обеих неприятностей. Таким образом здесь существует неустойчивое равновесие. Ситуация такова, что малейшее смещение ребенка (Р) в психологическом поле в сторону должно вызвать очень сильную результирующую (Вр), перпендикулярную, к прямой, соединяющей области задания (3) и наказания (Н). Иначе говоря, ребенок, стараясь избежать, и работы и наказания, пытается выйти из поля (в направлении пунктирной стрелки на рис. 2.3).

Можно прибавить, что ребенок не всегда попадает в ситуацию с угрозой наказания таким образом, что он находится точно в середине между наказанием и неприятным заданием. Часто он может быть сначала вне всей ситуации. Например, он должен под угрозой наказания закончить непривлекательное школьное задание в течение двух недель. В этом случае задание и наказание образуют относительное единство (целостность), которое вдвойне неприятно ребенку. В данной ситуации (рис. 2.4) обычно сильна тенденция к бегству, проистекающая в большей степени из угрозы наказания, чем из неприятности самого задания. Точнее, она исходит из возрастающей непривлекательности всего комплекса, обусловленной угрозой наказания.

Можно прибавить, что ребенок не всегда попадает в ситуацию с угрозой наказания таким образом, что он находится точно в середине между наказанием и неприятным заданием. Часто он может быть сначала вне всей ситуации. Например, он должен под угрозой наказания закончить непривлекательное школьное задание в течение двух недель. В этом случае задание и наказание образуют относительное единство (целостность), которое вдвойне неприятно ребенку. В данной ситуации (рис. 2.4) обычно сильна тенденция к бегству, проистекающая в большей степени из угрозы наказания, чем из неприятности самого задания. Точнее, она исходит из возрастающей непривлекательности всего комплекса, обусловленной угрозой наказания.

Рис. 2.4

Наиболее примитивная попытка избежать одновременно и работы и наказания — это физический выход из поля, уход прочь. Часто выход из поля принимает форму откладывания работы на несколько минут или часов. В случае сурового повторного наказания новая угроза может привести к попытке ребенка убежать из дома. Боязнь наказания обычно играет существенную роль на ранних стадиях детского бродяжничества.

Часто ребенок старается замаскировать свой уход из поля, выбирая занятия, против которых взрослому нечего возразить. Так, ребенок может взяться за другое школьное задание, которое ему более по вкусу, выполнить ранее данное ему поручение и т. д.

Наконец, ребенок может случайно уйти и от наказания и от неприятного задания путем более или менее грубого обмана взрослого. В случаях, когда взрослому трудно это проверить, ребенок может заявить, что он закончил задание, хотя это не так, или он может сказать (несколько более тонкая форма обмана), что какой-то третий человек освободил его от неприятного дела, или что по какой-то другой причине его выполнение стало ненужным.

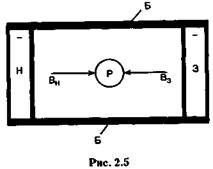

Конфликтная ситуация, обусловленная угрозой наказания, вызывает, таким образом, очень сильное стремление выйти из поля. У ребенка такой уход, варьирующий в соответствии с топологией сил поля в данной ситуации, происходит обязательно, если не принять специальных мер. Если взрослый хочет, чтобы ребенок выполнил задание, несмотря на отрицательную его валентность, просто угрозы наказания недостаточно. Надо сделать так, чтобы ребенок не мог выйти из поля. Взрослый должен поставить какой-то барьер, который мешает такому уходу. Он должен так поставить барьер (Б), чтобы ребенок мог получить свободу только либо закончив задание, либо подвергнувшись наказанию (рис. 2.5).

И в самом деле, угрозы наказания, направленные на то, чтобы заставить ребенка закончить некое определенное задание, всегда построены таким образом, что вместе с полем задания они полностью окружают ребенка. Взрослый вынужден так ставить барьеры, чтобы не осталось ни одной лазейки, через которую ребенок мог бы ускользнуть. От неопытного или недостаточно авторитетного взрослого ребенок ускользнет, если увидит малейшую брешь в барьере. Наиболее примитивные из таких барьеров — физические: ребенка можно запереть в комнате до тех пор, пока он не закончит работы.

Но обычно это барьеры социальные. Подобные барьеры — это средства власти, которыми обладает взрослый в силу своего общественного положения и внутренних взаимоотношений, существующих между ним и ребенком. Такой барьер не менее реален, чем физический.

Барьеры, определяемые социальными факторами, могут ограничивать область свободного движения ребенка до узкой пространственной зоны. Например, ребенок не заперт, но ему запрещено покидать комнату до завершения дела (задания).

В других случаях внешняя свобода передвижения практически не ограничивается, но ребенок находится под постоянным наблюдением взрослого. Он не выпускается из-под надзора. Когда ребенок не может быть под постоянным наблюдением, взрослый часто использует веру ребенка в существование мира чудес. Способность постоянного контроля за ребенком приписывается в таком случае полицейскому или привидению. Бог, которому известно все, что делает ребенок и которого невозможно обмануть, также нередко привлекается для подобных целей. Например, тайное поедание сластей может быть предотвращено таким способом. Часто барьеры ставятся жизнью в данной социальной общности, традициями семьи или школьной организацией. Для того чтобы социальный барьер был действенным, существенно, чтобы он обладал достаточной реальной прочностью. Иначе в каком-то месте ребенок прорвет его. Например, если ребенок знает, что угроза наказания только словесная, или надеется добиться расположения взрослого и избежать наказания, то вместо выполнения задания он пытается прорвать барьер. Подобное слабое место образуется, когда мать препоручает наблюдение за работающим ребенком няне, учителю или более взрослым детям, которые, в отличие от нее самой, не имеют возможности предотвратить выход ребенка из поля.

Наряду с физическими и социальными существует еще один вид барьеров. Он тесно связан с социальными факторами, но имеет важные отличия от тех, что обсуждались выше. Можно, скажем, апеллировать к тщеславию ребенка («Помни, ты не какой-нибудь уличный сорванец!») или социальным нормам группы («Ведь ты девочка!»). В этих случаях обращаются к определенной системе идеологии, к целям и ценностям, которые признаются самим ребенком. Такое обращение содержит угрозу: опасность исключения из определенной группы. В то же время — и это наиболее важно — эта идеология создает внешние барьеры. Она ограничивает свободу действия индивида. Многие угрозы наказания действенны только до тех пор, пока индивид чувствует себя связанным этими границами. Если он больше не признает данной идеологии, моральных норм определенной группы, то угрозы наказания часто становятся малоэффективными. Индивид отказывается ограничивать свою свободу действий данными принципами.

Сила барьера в каждом конкретном случае всегда зависит от характера ребенка и от силы отрицательных валентностей задания и наказания. Чем больше отрицательная валентность, тем прочнее должен быть барьер. Ибо чем мощнее барьер, тем сильнее толкающая к уходу из поля результирующая сила. Таким образом, чем большее давление взрослый оказывает на ребенка, чтобы вызывать требуемое поведение, тем менее проницаемым должен быть поставленный барьер.

К Левин

СУПРУЖЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ [38]

2015-05-18

2015-05-18 307

307