Международным обществом переливания крови в 2004 г. признаны следующие группы: крови: ABO [в русскоязычной литературе - AB0 (цифра «0»)], Cartwright, Chido/Rodgers, Colton, Cost, Cromer, Diego, Dombrock, Duffy, Er, Gerbich, GIL, GLOB (Globoside), Hh, Ii, Indian, JMH (John Milton Hagen), Kell, Kidd, Knops, Kx, Landsteiner-Wiener, Lewis, Lutheran, MNS, OK, P, Raph, Rh, Scianna, Wright, Xg, Yt с присвоением им номеров в соответствии с порядком открытия систем (группа АВ0 - 001, Rh - 004). В практике переливания крови (гемотрансфузия) и её компонентов обязательна проверка на совместимость по Аг систем AB0 (4 группы) и Rh (2 группы). Остальные системы могут учитываться в особых случаях тестирования на совместимость и при определении возможности развития гемолитической болезни новорождённого.

Агглютиногены. Эритроцитарные Аг системы AB0 - A, B и 0 - относятся к классу гликофоринов. Их полисахаридные цепи содержат Аг-детерминанты - агглютиногены А и В. Формирование агглютиногенов А и В происходит под влиянием гликозилтрансфераз, кодируемых аллелями гена АВ0. Этот ген кодирует три полипептида (А, В, 0), два из них (гликозилтрансферазы А и В) модифицируют полисахаридные цепи гликофоринов, полипептид 0 функционально не активен. Так, гликозилтрансфераза А катализирует присоединение N-ацетилгалактозамина, что означает экспрессию Аг Α, а гликозилтрансфераза В - присоединение галактозы и экспрессию Аг B. В результате поверхность эритроцитов разных лиц может содержать

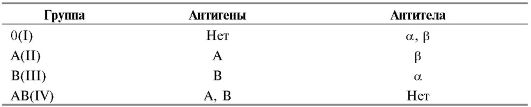

либо агглютиноген А, либо агглютиноген В, либо оба агглютиногена (А и В), либо не содержать ни агглютиногена А, ни агглютиногена В. В соответствии с типом экспрессии на поверхности эритроцитов агглютиногенов А и В в системе AB0 выделено 4 группы крови, обозначаемых римскими цифрами I, II, III и IV. Эритроциты группы крови I не содержат ни агглютиногена А, ни агглютиногена В, её сокращённое наименование - 0(I). Эритроциты группы крови IV содержат оба агглютиногена - AB(IV), группы II - A(II), группы III - B(III). Первые три группы крови обнаружил в 1900 г. Карл Ландштейнер, а четвёртую группу немного позже Декастрелло и Штурли.

Агглютинины. В плазме крови к агглютиногенам А и В могут содержаться АТ (соответственно α- и β-агглютинины). Плазма крови группы 0(I) содержит α- и β-агглютинины; группы A(II) - β-агглютинины, B(III) - α-агглютинины, плазма крови группы AB(IV) агглютининов не содержит.

Таблица 14-3. Содержание в крови разных групп (система AB0) агглютиногенов (Аг) и агглютининов (АТ)

Таким образом, в крови конкретного человека АТ к эритроцитарным Аг системы AB0 одновременно не присутствуют (табл. 14-3), но при переливании крови от донора с одной группой к реципиенту с другой группой может возникнуть ситуация, когда в крови реципиента одновременно будут находиться и Аг и АТ именно к этому Аг, т.е. возникнет ситуация несовместимости. Кроме того, такая несовместимость может возникнуть и по другим системам групп крови. Именно поэтому стало правилом, что переливать можно только одногруппную кровь. Если точнее, то переливают не цельную кровь, а компоненты, так как «показаний к переливанию цельной консервированной донорской крови нет, за исключением случаев острых массивных кровопотерь, когда отсутствуют кровезаменители или свежезамороженная плазма, эритроцитарная масса или их взвесь» (из приказа МЗ РФ). И именно поэтому теоретическое

Таким образом, в крови конкретного человека АТ к эритроцитарным Аг системы AB0 одновременно не присутствуют (табл. 14-3), но при переливании крови от донора с одной группой к реципиенту с другой группой может возникнуть ситуация, когда в крови реципиента одновременно будут находиться и Аг и АТ именно к этому Аг, т.е. возникнет ситуация несовместимости. Кроме того, такая несовместимость может возникнуть и по другим системам групп крови. Именно поэтому стало правилом, что переливать можно только одногруппную кровь. Если точнее, то переливают не цельную кровь, а компоненты, так как «показаний к переливанию цельной консервированной донорской крови нет, за исключением случаев острых массивных кровопотерь, когда отсутствуют кровезаменители или свежезамороженная плазма, эритроцитарная масса или их взвесь» (из приказа МЗ РФ). И именно поэтому теоретическое

представление об «универсальном доноре» с кровью группы 0(I) на практике оставлено. Rh-система

Rh-система открыта в 1939 г. (Левин и Стетсон) и 1940 г. (Ландштейнер и Винер) при изучении образования у грызунов АТ к эритроцитам макак-резусов.

Антигены. 6 аллелей 3-х генов системы Rh кодируют Аг: c, C, d, D, e, E. С учётом крайне редко встречающихся Аг системы Rh возможны 47 фенотипов этой системы.

Антитела системы Rh относятся к классу IgG (не обнаружены АТ только к Аг d).

Наследование. Индивидуальные комбинации Аг (фенотипы) определяются гаплотипами системы Rh (c/C, d/D, e/E) каждого родителя.

Rh-положительные и Rh-отрицательные лица. Если генотип конкретного человека кодирует хотя бы один из Аг C, D и E, то такие лица резус-положительны (на практике резус-положительными считают лиц, имеющих на поверхности эритроцитов Аг D - сильный иммуноген). Таким образом, АТ образуются не только против «сильного» Аг D, но могут образоваться и против «слабых» Аг - c, C, e и E. Резус-отрицательны только лица фенотипа cde/cde (rr).

Резус-конфликт (несовместимость) возникает при переливании Rh-положительной крови донора Rh-отрицательному реципиенту либо у плода при повторной беременности Rh-отрицательной матери Rh-положительным плодом (первая беременность и/или роды Rh-положительным плодом). В этом случае развивается гемолитическая болезнь новорождённого.

При гемотрансфузиях активируются процессы внутрисосудистого комплементзависимого гемолиза, внесосудистого разрушения эритроцитов, а также анафилатоксины из системы комплемента - C5a и C3a, система коагуляции крови и кининовая система. Клинически значимые симптомы могут появиться от вливания всего 30 мл чужой крови. Основные клинические симптомы гемотрансфузионных осложнений: озноб, лихорадка, чувство жжения в месте инфузии, боли в грудной клетке и спине, диспноэ, нервное возбуждение, чувство психического дискомфорта (ощущение обречённости); затем гипотензия, олигурия, гемоглобинурия, анурия, шок, кровоточивость.

Лечение. Интенсивная противошоковая терапия и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания.

2015-05-20

2015-05-20 428

428