Измерение тока и напряжения аналоговыми электромеханическими приборами возможно в лучшем случае с погрешностью 0,À % (класс точности прибора 0,1). Более точные измерения выполняют методом сравнения с мерой. Средства измерений, использующие метод сравнения, называются компенсаторами или потенциометрами.

Принцип действия компенсатора основан на уравновешивании (компенсации) измеряемого напряжения известным падением напряжения на образцовом резисторе. Момент полной компенсации фиксируется по показаниям индикаторного прибора (нуль-индикатора).

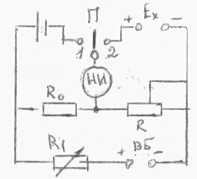

Упрощенная схема компенсатора постоянного тока приведена на рис. 3.13. Схема содержит источник образцовой ЭДС Е, образцовый резистор R, вспомогательный источник питания ВБ, переменное сопротивление R, регулировочный реостат R, и нуль-индикатор НИ. Нуль-индикатором служит обычно гальванометр с нулем посредине шкалы. В качестве источника образцовой ЭДС (меры ЭДС) используется нормальный элемент — изготавливаемый по специальной технологии гальванический элемент, среднее значение ЭДС которого при температуре 20 С известно с точностью до пятого знака и равно Е =1,0186 В. Образцовый резистор представляет собой катушку сопротивления специальной конструкции с точно известным и стабильным сопротивлением.

Процесс измерения напряжения состоит из двух операций:

Рисунок 3.13.

установления рабочего тока и уравновешивания измеряемого напряжения. Для установления рабочего тока переключатель П ставят в положение 1 и, регулируя сопротивление R, добиваются отсутствия тока в гальванометре. Это будет иметь место в том случае, когда падение напряжения на резисторе К 0станет равным ЭДС нормального элемента:

IR 0= E н

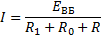

При этом рабочий ток в цепи R 1, R 0, R

После установки рабочего тока переключатель II устанавливается в положение 2 и, не изменяя рабочего тока, устанавливают такое значение сопротивления Л=Л„ при котором измеряемое напряжение Ех будет уравновешено падением напряжения IIIх и ток в цепи гальванметра снова будет отсутствовать. Отсюда

E н/ R 0= Rx / R 0 (3.16)

и

E =(R / R) E

Из (3.16) следует, что при постоянстве значений E я, и Л 0, шкала сопротивления К может быть проградуирована непосредственно в единицах напряжения постоянного тока.

Так как в момент равновесия ток в цепи индикатора отсутствует, то можно считать, что входное сопротивление Л вх компенсатора (со стороны измеряемого напряжения) равно бесконечности, т.е. К вх –О 0. Отсюда следует одно из основных достоинств компенсатора — отсутствие потребления мощности от объекта измерения, т.е. возможность измерения ЭДС.

Погрешность компенсатора постоянного тока определяется погрешностями резисторов К, К 0ЭДС нормального элемента, а также чувствительностью индикатора. Современные потенциометры постоянного тока выпускают классов точности от 0,0005 до 0,2. Верхний предел измерения до 1...2,5 В. При достаточной чувствительности индикатора нижний предел измерения может составлять единицы нановольт.

В современных конструкциях компенсаторов вместо нормального элемента часто используются стабилизованные источники напряжения с более высоким значением стабилизированного напряжения, что позволяет расширить верхний предел измерения компенсатора до нескольких десятков вольт. Для измерения более высоких значений напряжения могут быть использованы схемы с делителем напряжения. При этом, однако, утрачивается основное достоинство компенсационного метода — отсутствие потребления мощности от объекта измерения.

Промышленностью выпускаются компенсаторы с ручным и автоматическим уравновешиванием.

Компенсационные методы используются также для измерения на переменном токе.

2015-05-20

2015-05-20 517

517