Температура – это параметр, характеризующий технологический процесс. В животноводческих комплексах, птицеводческих фабриках и тепличных комбинатах она особенно важна, т. к. от точности измерения и поддержания температуры на различных стадиях технологического процесса во многом зависит качество готовой продукции.

В соответствии с системой СИ для измерения температуры пользуется абсолютная термодинамическая шкала Кельвина. Градусы температуры по этой шкале отчитываются от абсолютное нуля. который ниже точки таяния льда на 273,16 К. Наряду с этим принята международная практическая температурная шкала МПТШ-68. основанная на шкале Цельсия. Таким образом, значения температуры в градусах Кельвина на 273,16 больше значений в градусах Цельсия (в инженерных расчетах принимают 0 °С = 273 К). Большинство современных термометров имеет шкалу в градусах Цельсия, но в расчетах чаше применяются градусы Кельвина.

Промышленные термометры делятся на три большие группы: термометры расширения, термоэлектрические преобразователи и термопреобразователи сопротивления.

|

|

|

Термометры расширения действуют на основании способности жидкостей и газов изменять свой объем, а твердых тел – размеры при изменении температуры. Термометры расширения представляют собой цельное устройство, снабженное шкалой, предназначенной для визуального наблюдения за температурой. Термометры бывают жидкостные, дилатометрические и манометрические.

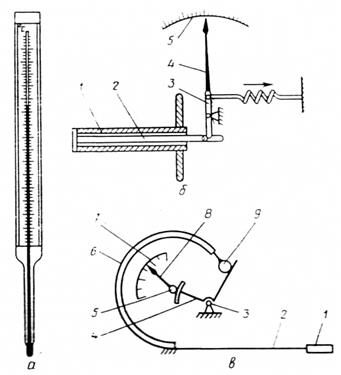

Жидкостный термометр расширения состоит из резервуара, заполненного жидкостью (ртуть, спирт), капиллярной трубки и шкалы, которая наносится или вкладывается в стеклянную трубку (рис. 2 а). Объем жидкости меняется в зависимости от температуры

V=V 0[1+ av (T–T 0)], (1)

где V и V 0 – объемы жидкости при температуре T и T 0, м3; av – коэффициент объемного расширения, 1/К (%/К).

Показания жидкостных термометров расширения определяются не только температурой измеряемой среды, но и температурой выступающей части, которая находится в контакте с окружающей средой. Поправку на выступающий столбик D Т подсчитывают по формуле

D Т=av (T–T в.с.) n °, (2)

где T в.с. — температура выступающего столбика, °С; n ° — число градусов в выступающем столбике.

Дилатометрический термометр расширения действует на основании использования теплового линейного расширения твердых тел (стержней, пластинок, спиралей) (рис.2 б)

2 l = l 0[1+ al (T – T 0)], (3)

где l и l 0 – линейные размерь: при температурах T и T 0, м; al – коэффициент линейного расширения, 1/К (%/К).

Перемещение стержня с большим коэффициентом линейного расширения передается через рычажную передачу указательной стрелке. Относительное перемещение стрелки D l, вызванное изменением температуры, находят по формуле

|

|

|

Рис 2. Термометры расширения:

а — жидкостные; б — дилатометрические: 1 — термочувствительный корпус; 2 — стержень; 3 — рычаг; 4 — стрелка; 5 — шкала; в — манометрические: 1 — термобаллон; 2 — дистанционный капилляр; 3 — рычаг; 4 — сектор с червяком; 5 — трубка с шестерней; 6 – упругий термочувствительный элемент, 7 — шкала; 8 — стрелка; 9 – кулачок.

D l = kl 0 al D T, (4)

где k — отношение плеч рычага; l 0 — начальная длина стержня, м; D T –изменение температуры, °С.

Манометрический термометр состоит из чувствительного элемента – термобаллона, п Манометрический термометр огруженного в измерительную среду, капиллярной трубки и указателя с пружинной системой (рис. 2, в).Все элементы соединены герметично, вследствие чего внутренняя полость термометра представляет собой замкнутое пространство, заполненное газом или жидкостью. При нагревании термобаллона в системе создается давление, которое вызывает перемещение механизма указателя.

В газовых термометрах термобаллон заполнен азотом, аргоном или гелием, и зависимость давления от температуры определяется выражением

p = p 0[1+ av (T–T 0)], (5)

где p и p 0 – давления газа (или жидкости) при температурах T и T 0, Па; для газов коэффициент объемного расширения av =1/273 1/К.

Для снижения влияния атмосферного давления на показания прибора в термосистеме создается давление не более 5 МПа. Колебания температуры окружающего воздуха вызывают погрешности измерения. Погрешности от нагревания манометрической пружины D T м и капиллярной трубки D T к определяются по формулам

D T м=(V м/ V 5)(T м– T 0) и (6)

D T к=(V к/ V 5)(T к– T 0),

где V м, V 5 и V к — объемы соответственно манометрической пружины, термобаллона и капиллярной трубки, м3; T м, T к и T 0 – температуры пружины, трубки и окружающей среды, °С.

В жидкостных термометрах термобаллон заполнен ртутью или другой термометрической жидкостью. Избыточный объем жидкости вытесняемой из термобаллена,

D V =(av –3 a тб)(T – T 0) V 0, (7)

где a тб — коэффициент объемного расширения материала термобаллона, 1/К; V 0 – объем жидкости при температуре T 0, м3.

Шкала как газовых, так и жидкостных термометров расширения линейная, но у жидкостных ниже тепловая инерционность, чем у газовых.

Недостаток всех перечисленных термометров расширения – сложность преобразования температуры в электрический сигнал. Поэтому в автоматических системах чаще применяются термоэлектрические преобразователи и термометры сопротивления.

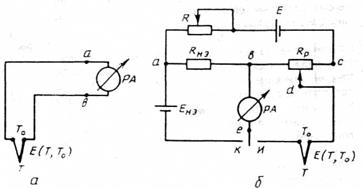

Рис. 3. Измерение термо-эде:

а — микровольметром; б – потенциометром.

Термоэлектрический преобразователь (тормопара) на основании возникновения термо-эдс Е в цепи, состоящей из двух разнообразных проводников при наличии разности температур Т и Т 0 соединений их концов

E (T, T 0)= f (T)– f (T 0). (8)

Обычно одно из соединений термопары (холодный спай) находится в среде с постоянной температурой, а другое (горячий спай) – в исследуемой среде. Зависимость f (T)близка к линейной и определяется материалами.проводников термоэлектрической цепи. Для расчетов используют градуированныетаблицы значений E (T, T 0)= f (T)при T 0=0°С, которые приведены в приложении 1.

Обычно измерения проводят в окружающей среде, температура которой отличается от 0°С, поэтому необходимо вводить поправку на температуру холодных спаев. Ее можно рассчитать по формуле

T ис= T и+ k (T х– T 0), (9)

где T ис и T и – истинные и измеренные значения температуры, °С; T х и T 0 – температуры холодных слоев при измерении и градуировке (T 0=0 °С), °С; k – поправочный коэффициент, значения которого для различных диапазонов температур приведены в приложении 1.

Термо-эдс измеряют с помощью милливольтметров и потенциометров. В первом случае (рис. 3, а)напряжение на выводах милливольтметра связано с термо-эдс соотношением

|

|

|

U = E (T, T 0)/(1+ R эк, Rp), (10)

где Rp – внутреннее сопротивление эдльметра, кОм, R эк – сопротивление измерительной цепи, в которое входит сопротивление термопары, соединительных проводов, контактов и т.д., Ом.

Во втором случае (рис. 3. б)используют метол уравновешивания термо-эдс известным напряжением. Вначале обеспечивается постоянство тока в цепи потенциометра Rp. Для этого переключатель ставят в положение К и с помощью переменного резистора R добиваются нулевого значения на шкале измерительного прибора РА, что соответствует току I = E нэ/ R нэ в ветви ac. Затем переключатель переводят е положение И и добиваются нуля в цепи РА с помощью потенциометра Rp, что соответствует равенству разности потенциалов между точками b и d, т. е.

E (T, T 0)= IRbd = E нэ Rbd / R нэ. (11)

Так как E нэ и R нэ – величины постоянные, то измерение сводится к определению сопротивления Rbd, а подвижный контакт потенциометра Rp непосредственно связан со шкалой температуры.

При измерении температуры с помощью термопар не требуются дополнительные источники питания. К недостаткам этих приборов относятся низкая температурная чувствительность и необходимость учитывать температуру холодных спаев.

Контрольные вопросы:

1. Термомерты и термопреобразователи - это

2. Манометрический термометр -

3. Манометрический термометр -

2015-05-20

2015-05-20 1445

1445