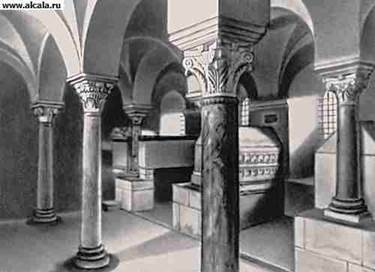

Базилика Сант-Аполлинаре-Нуова построена королем остготов Теодорихом как арианская церковь Спасителя. Во 2-й половине VI в. ее переосвятили в честь св. Мартина, епископа Турского. В IX в. храм снова переосвятили, на этот раз в честь местного святого - первого епископа Равенны Аполлинария. Его прах перенесли сюда из более отдаленной базилики Сант-Аполлинареин-Классе. Тогда же равеннскую базилику св. Аполлинария стали называть «Новой», чтобы не путать ее с базиликой в Классе. Базилика Сант-Аполлинаре-Нуова -типичный образец равеннской архитектуры: трехнефная церковь, в которой отсутствует трансепт. Базилика разделена двумя рядами коринфских колонн из греческого мрамора (можно заметить выгравированные греческие буквы в капителях) с импостами. Алтарные колонны выполнены из порфира. В храме многое сохранилось с VI в.: кафедры, ажурные мраморные ограды и рельефная плита.

Пол лежит выше первоначального уровня на 1,2 м. В XVI в. пришлось провести реконструкцию стен, при этом, пожертвовав частью их, и вывести колонны на современный уровень.

|

|

|

Мозаичное убранство делится на 3 части. На фризе - 26 сцен эпизодов из жизни и страстей Иисуса Христа. Ниже, между оконными проемами - торжественные фигуры святых. Под окнами изображены святые мученики и мученицы. Слева и справа от алтаря соответственно Иисус с ангелами и Богоматерь с ангелами, а справа и слева от входа - дворец Теодориха и порт в Классе.

Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне:

Памятник раннехрист. искусства в Равенне (Италия), возведен в правление Галлы Плацидии, между 425 и 430 гг., на территории имп. резиденции. Маловероятно, что здание предназначалось для погребения Галлы Плацидии, скончавшейся в Риме. Первоначально являлся капеллой ц. Санта-Кроче и был посвящен св. Лаврентию; в 1602 г. при прокладке ул. Галлы Плацидии часть церкви была разобрана и укорочена, капелла стала изолированным сооружением.

Мавзолей, сложенный из широкого рим. кирпича, относится к распространенному в IV-V вв. типу крестообразных сооружений, тяготевших к центрическим постройкам. План имеет форму укороченного лат. креста (12,75´ 10,25 м), с квадратом на перекрестии, перекрытым купольным сводом на парусах, не выявленным снаружи, а перекрытым 4-скатной кровлей; рукава креста перекрыты цилиндрическими сводами и 2-скатными кровлями с фронтонами. Профилированный карниз простого рисунка и одинаковые глухие аркады на фасадах придают единство ясной архитектурной композиции. Центральная возвышающаяся часть здания, средние прясла аркад фасадов и фронтоны имеют небольшие окна.

Простота внешнего декора сооружения контрастирует с великолепием интерьера, где сохранился наиболее древний и полный мозаичный цикл. Нижняя часть стен до карниза облицована светлым мрамором, мозаики покрывают верхнюю зону. Размещение мозаик выявляет архитектонику мавзолея. Особенностью их колористического решения является преобладание голубых и синих тонов.

|

|

|

На центральном своде на темно-синем фоне среди звезд помещен золотой крест, основанием ориентированный на восток; в парусах - символы 4 евангелистов, окруженные тонкими перистыми облаками. Иллюзорный эффект глубины неба создается благодаря своеобразной перспективе в изображении звезд: от более крупных, расположенных вокруг символов евангелистов, до мелких, окружающих крест на своде. В люнетах центрального пространства попарно размещены фигуры апостолов в белых гиматиях и бледно-голубых хитонах, между ними - пара голубей, пьющих воду из чаши; в левом люнете узнаются апостолы Петр и Павел. В торце свода, в люнете над входом, помещена мозаика с образом Доброго Пастыря. Христос изображен безбородым юношей с нимбом, облачен в золотую тунику с 2 синими клавами и пурпурно-лиловый плащ, левой рукой придерживает крест на высоком древке, вокруг - изображения пасущихся овец.

Выполнявшие этот люнет мастера были продолжателями эллинистической традиции. В противоположном люнете представлен архидиак. сщмч. Лаврентий, восходящий на раскаленную решетку - орудие его мучения; слева - шкафчик, на полках к-рого 4 Евангелия. Эту деталь композиции интерпретируют как принятие св. Лаврентием учения Христа и подражание Его мученичеству (Лазарев. С. 34).

Выполнявшие этот люнет мастера были продолжателями эллинистической традиции. В противоположном люнете представлен архидиак. сщмч. Лаврентий, восходящий на раскаленную решетку - орудие его мучения; слева - шкафчик, на полках к-рого 4 Евангелия. Эту деталь композиции интерпретируют как принятие св. Лаврентием учения Христа и подражание Его мученичеству (Лазарев. С. 34).

Своды 4 рукавов креста покрыты многоцветными геометрическими и растительными орнаментами. Свод зап. рукава креста украшен мозаиками с орнаментом в виде кругов из стилизованных звезд и венков, чередующихся с изображениями белых маргариток на синем фоне. Эти мозаики имитируют разноцветные драгоценные ткани, использовавшиеся в рим. традиции оформления светских и культовых сооружений. Орнаментальные полосы с изображением виноградных лоз, лент «серпантина», разных типов меандра разделяют изображения и подчеркивают сочленения архитектурных поверхностей.

Сюжеты мозаик (пьющие голуби, припадающие к источнику олени, Христос Добрый Пастырь) известны по росписям катакомб и традиционны для погребального сооружения. Посвящение основного храма Св. Кресту (Санта-Кроче) отразилось в декоре капеллы св. Лаврентия: крест на своде, на древко креста опирается Христос Добрый Пастырь, такой же крест несет сщмч. Лаврентий.

Мозаический ансамбль Г. П. м. стилистически выделяется среди др. памятников Равенны. Мозаики основных частей цикла выполнены мастером, принадлежавшим классической римско-эллинистической традиции. Их отличает ясность композиционного замысла, изысканность колорита, типизированно-иерархические, но незастывшие позы персонажей с классически правильными чертами лиц, живописная трактовка воздушной среды, внимание к эффектам освещения. Более схематична манера др. мастера, создавшего декор боковых частей интерьера и орнаменты.

Уникальность мозаик Г. П. м. определяется и техникой кладки, позволившей добиться впечатления импрессионистичности живописи, передающей игру света и воздушность пространства. Мастера использовали смальту разного модуля и неправильной формы, укладывая ее под разным углом с небольшими зазорами между модулем набора, что позволило расширить палитру оттенков цвета за счет оптических эффектов преломления света. Скудное освещение интерьера сквозь небольшие окна, забранные пластинами полупрозрачного золотисто-коричневого агата, придает мозаикам качество мерцающего драгоценного материала, что усиливает контраст между суровым обликом мавзолея и великолепием мозаичного убранства интерьера, символизирующего Горний мир.

|

|

|

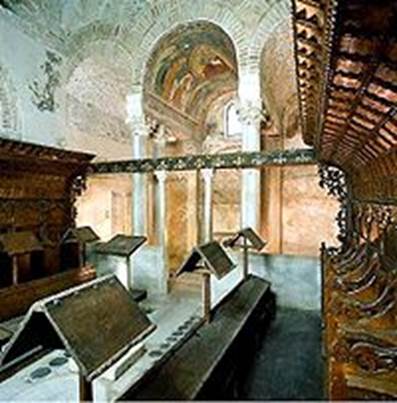

У торцовых стен зап., сев. и юж. рукавов размещены 3 саркофага. Напротив входа - саркофаг Галлы Плацидии, незавершенность отделки к-рого можно объяснить его вероятным языческим происхождением. На передней и задней стенках находятся 2 поля, подготовленные для надписи, но оставленные пустыми, а также глубокие отверстия, к-рые могли служить для крепления мраморной отделки и драгоценных украшений. Останки погребенной и деревянное убранство внутри саркофага сгорели в XVI в., когда, по одной из версий, неизвестный пробил отверстие в нижней части задней стенки саркофага, желая осмотреть его содержимое с помощью свечи. Саркофаг, расположенный в сев. рукаве, считается погребением имп. Констанция III, супруга Галлы Плацидии. На передней стенке высечен рельеф с изображением 2 агнцев, смотрящих вверх, где на горе, с к-рой сбегают 4 источника, стоит Агнец Божий. Композицию фланкируют изображения финиковых пальм. Саркофаг в юж. рукаве связывают с именем имп. Валентиниана III, сына Галлы Плацидии и Констанция, или Гонория, брата императрицы. Передняя стенка, согласно античной традиции, разделена на 3 ниши рельефными пилястрами. В средней нише представлена гора с 4 источниками и крест на ней. Под крестом, на поперечной перекладине к-рого сидят 2 голубя, изображен Агнец Божий. В боковых нишах высечены кресты.

Баптистерий Православных в Равенне:

Баптистерий (крещальня) Православных в Равенне — пример постройки центрического типа. В плане представляет собой восьмиугольник. Баптистерий декорирован при епископе Неоне (451—73 гг.). Его роскошное убранство позволяет ощутить особую пышность обряда крещения.

Декорация весьма продумана с точки зрения архитектурной, причем архитектурное (обогащенный ионический ордер) и скульптурное убранство (горельефы с образами пророков) органично сочетается с мозаической росписью и входит в нее как составная часть. Главной особенностью декорации является проведение единого мотива на всех ее уровнях — арки на колоннах либо портика с фронтоном на колоннах. Этот мотив оформляет самый нижний ярус восьмигранного баптистерия, где глубокие аркасолии чередуются с ложными нишами. Во втором ярусе он умножается: арки, обрамляя скульптуры пророков, окружают оконные проемы. В более сложном и богатом виде тот же мотив встречается в третьем, мозаическом ярусе декорации. Здесь этот мотив воплощен иллюзионистически: он воспроизводит пространство базилики, где портики с епископскими креслами и фруктовые деревья располагаются по сторонам апсид, в которых представлены троны с крестами или алтари с раскрытыми Евангелиями на престолах. Выше, в самом последнем ярусе, окружающем центральный медальон, мотив арки на колоннах выступает в скрытом виде: колонны становятся здесь роскошными золотыми канделябрами, разделяющими фигуры апостолов, а арки или фронтоны — изгибами драпировки, провисающей фестонами с рамы центрального медальона.

Декорация баптистерия тесно связана с темой Небесного Иерусалима, открывающегося взору христианина в сцене Крещения Спасителя (Богоявления), расположенной в куполе, непосредственно над крестильной купелью.

Декорация весьма продумана с точки зрения архитектурной, причем архитектурное (обогащенный ионический ордер) и скульптурное убранство (горельефы с образами пророков) органично сочетается с мозаической росписью и входит в нее как составная часть. Главной особенностью декорации является проведение единого мотива на всех ее уровнях — арки на колоннах либо портика с фронтоном на колоннах. Этот мотив оформляет самый нижний ярус восьмигранного баптистерия, где глубокие аркасолии чередуются с ложными нишами. Во втором ярусе он умножается: арки, обрамляя скульптуры пророков, окружают оконные проемы. В более сложном и богатом виде тот же мотив встречается в третьем, мозаическом ярусе декорации. Здесь этот мотив воплощен иллюзионистически: он воспроизводит пространство базилики, где портики с епископскими креслами и фруктовые деревья располагаются по сторонам апсид, в которых представлены троны с крестами или алтари с раскрытыми Евангелиями на престолах. Выше, в самом последнем ярусе, окружающем центральный медальон, мотив арки на колоннах выступает в скрытом виде: колонны становятся здесь роскошными золотыми канделябрами, разделяющими фигуры апостолов, а арки или фронтоны — изгибами драпировки, провисающей фестонами с рамы центрального медальона.

Декорация баптистерия тесно связана с темой Небесного Иерусалима, открывающегося взору христианина в сцене Крещения Спасителя (Богоявления), расположенной в куполе, непосредственно над крестильной купелью.

|

|

|

Декорация кажется «вписанной» в сферу купола, это достигается особым приемом: фигуры и разделяющие их элементы трактованы как своего рода радиусы — золотые лучи, исходящие от центрального диска. Тема Горнего Иерусалима объясняет наличие венцов в руках апостолов: это они сядут на двенадцать престолов, чтобы судить двенадцать колен Израилевых. Так Крещение сразу поставлено в контекст поиска доброго ответа на суде Христовом, и пышно плодоносящие деревья в разрезах символических базилик третьего яруса — образ христианской души, приносящей добрый плод. Суд же состоит в том, что «Свет пришел в мир», и мотив света, истекающего от центрального медальона с Христом, обозначенный белыми и золотыми потоками (в уровне апостольского круга), обретает в композиции особое значение. Тема Горнего Иерусалима выступает в тесном сплетении с темой земной церкви. Наряду с перспективой видения Небесного Града в сцене Богоявления, не менее существенна здесь тема передачи власти и благодати. От принимающего Крещение Спасителя (центральный медальон) благодатная энергия через апостолов (радиальные лучи) передается земной церкви (ее символизируют алтари и епископские седалища третьего уровня декорации).

4. Искусство раннего средневековья (архитектура, монументальная живопись), Великое Переселение Народов и расселение варварских племён на территории Европы. Искусство Рима VII – IX вв. (Малый римский ренессанс): Церковь Санта Прасседе и начало расхождения искусства Западной Европы и Византии. Искусство варварских государств VII – IX вв. и его особенности (меровинги: крипта в Жуарре; лангобарды: архитектура и скульптура «tempietto langobardo» в Чивидале; вестготы: Сан Юлиан де лос Прадос и школа Овьедо, Сан Педро де ла Наве в Саморе).

Когда пал Древний Рим и территория западноримской империи оказалась под властью германцев, вторгшихся в период Великого Переселения народов, население Европы представляло собой конгломерат народов, среди которых были и древние обитатели, и новые пришельцы. Границы новых государств были неустойчивы, сами они – недолговечны. Волны миграций сотрясали Европу вплоть до 10-11 столетий. На первых порах возникшие на землях бывшей римской империи королевства (остготов в Италии, вестготов – в Испании, вандалов – в северной Африке, франков – в Галлии) были связаны со средиземноморской культурой и находились в сфере влияния Византии – наследницы Рима. Главенство Византии признавал и Одоакр, отославший в Константинополь регалии западных императоров, и Теодорих, и другие. Но владычество Византии над германцами было номинальным, несмотря на все её попытки восстановить былые границы единой Римской империи.

Из возникших на развалинах Рима королевств наиболее жизнеспособным оказалось государство франков. Крещение Хлодвига дало им поддержку папства, а важнейшим явлением в жизни Европы после падения Рима было распространение монашества. Возникло оно в 4 в. на востоке, в Египте, где появились пустынники, бежавшие от соблазнов мирской жизни. Часто такие странники объединялись, так появлялись первые монастыри. Жившая замкнуто и уединенно монашеская община создавалась чаще всего на месте захоронения какого-либо святого – мученика или миссионера. Культ святых получает чрезвычайно широкое распространение. С ним связано и почитание реликвий, также хранившихся в монастырях. В монастырях создавали и переписывали книги, готовили священнослужителей, собирали библиотеки. Со временем они стали главными очагами интеллектуальной жизни средневековой Европы. Художественная культура этого времени единством стиля не обладает. В ней соседствуют элементы разнородных традиций: выросшего на античной основе раннехристианского искусства и искусства варварских народов. Великие вторжения, прошедшие через латинский запад, вызвали глубокие перемены в области эстетики, сказавшиеся на развитии всего искусства Средних Веков. Элементы раннехристианской традиции более всего сохранились в архитектуре. Правда, от нее мало что осталось. Обычно приходские и монастырские храмы имели форму базилики. Если церковь ставили над захоронением святого, под ее алтарной частью сооружали подземную капеллу – крипту (греч. тайник, укрытие). Стены расписывали фресками. Скульптура большого распространения не имела, лишь немного рельефов, мало связанных с античной традицией, согласно библейской заповеди "Не сотвори себе кумира!".

Самое полное представление об искусстве этого периода дают иллюминованные рукописи. В 7-9 веках в Риме наблюдается такая тенденция, которая впоследствии будет названа Малым Римским Ренессансом. Если до этого искусство варварских племен в основном опиралось на Византию, то теперь наблюдается существенное расхождение в стилях.

Одним из известных памятников архитектуры этой эпохи является церковь Санта Прасседе, основанная еще в 1 веке нашей эры и с тех пор множество раз перестраивавшаяся.

Санта-Прасседе сохранила в целом вид классической трёхнефной базилики с апсидой. Главный неф отделён от боковых нефов колоннадой, первоначально состоявшей из 12 колонн с каждой стороны.

Санта-Прасседе сохранила в целом вид классической трёхнефной базилики с апсидой. Главный неф отделён от боковых нефов колоннадой, первоначально состоявшей из 12 колонн с каждой стороны.

В XIII веке для придания конструкции большей жёсткости главный неф был усилен тремя поперечными арками, опирающимися на мощные пилоны, которыми в соответствующих местах были заменены колонны. Таким образом, в настоящее время в каждом ряду находится 9 колонн и 3 пилона. Главный неф значительно шире и выше боковых, верхний регистр клерестория (пространства на колоннадой) содержит 8 окон для освещения, прорубленных при Карло Борромео вместо 24 первоначальных. К боковым нефам в разное время были пристроены 8 капелл, самой известной из которых является капелла святого Зенона.

Нижний регистр клерестория по указанию титулярного кардинала Алессандро Медичи (будущего Льва XI) был украшен циклом фресок на темы Страстей Христовых, каждую фреску «поддерживает» пара ангелов, держащих в руках орудия Страстей, соответствующие теме фрески. В следующей таблице перечислены фрески в порядке их следования от главного алтаря к главному входу и обратно против часовой стрелки.

Кроме того на стенах главного нефа Джованни Балдуччи выполнил цикл монохромных работ, посвящённых жизни Иосифа и Моисея. Входная дверь базилики обрамлена фальшивым мраморным (на самом деле, нарисованным) порталом. Тимпан «портала» украшен аллегорическими фигурами Веры и Справедливости, поддерживающих герб папы Климента VIII (работа Стефана Пьери (1542—1629); тому же автору принадлежит фреска с Благовещением по обеим сторонам «портала».

Варварское искусство все еще во многом использовало традиции позднеантичного, галло-римского искусства, а также искусства варваров. Архитектура меровингской эпохи, хотя и отразила общий упадок строительной техники, вызванный крушением античного мира, подготовила почву для расцвета дороманского зодчества в период «Каролингского возрождения»; наиболее типичны баптистерии (в Пуатье, 4—7 вв.), крипты (например, Сен-Лоран в Гренобле, конец 8 в.) и церкви базиликального типа; в постройках часто использовались античные мраморные колонны. Один из примеров архитектуры меровингов этого периода – крипта Сан Поль в Жуарре.

ХРАМ в Чивидале-дель-Фриули (Tempietto Longobardo) Сравнительно небольшой Темпьетто (сегодня это часовня Санта-Мария-ин-Валле) – наиболее сохранившийся объект лангобардского культурного наследия. Скульптуры в длинных драпированых одеждах, цветные фрески, лепнина и ажурная вязь архивольта, мозаичная абсида – в его оформлении сплелись воедино классика, раннее христианство и германские мотивы. В VIII веке этот храм стал каппеллой монастыря бенедектинок. В XIV столетии добавились некоторые наиболее сохранившиеся фрески, а также роскошные деревянные стасидии вдоль боковых стен.

2015-05-20

2015-05-20 3217

3217