В зависимости от места проверки и оценки в учебном процессе, объема заданий, времени, отводимого на проверку, и числа учащихся выделяют: текущий контрольI, осуществляемый учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном на уроке; периодический, который проводится после изучения темы, раздела программы; итоговый — в конце учебной четверти или года. В последнее время получил распространение так называемый постоянный контроль за успеваемостью учащихся — мониторинг. В начальной школе большое значение имеет текущий контроль за работой школьников, их отношением к учебе, развитием и пр.

По числу проверяемых, и характеру вопросов проверка может быть индивидуальной, фронтальной и комбинированной (напр., один ученик отвечает устно, остальные — письменно).

Фронтальная проверка применяется для контроля небольшого по объему материала, подлежащего обязательному усвоению (правил, дат, таблицы умножения и пр.). Сочетание проверки и оценки с повторением и закреплением знаний повышает эффективность обучения. Разновидность фронтальной проверки — комплексная — основана на оценке результатов различных видов работы учащихся на уроке: ответов на вопросы учителя, дополнений к ответам других учеников, выполнения письменных. графических и практических заданий. В результате комплексной проверки может выставляться поурочный балл. Этот вид проверки получил распространение в 60-х гг. в Российской Федерации (Липецкий опыт).

|

|

|

Контроль за учебной деятельностью ученика может осуществлять учитель, сам ученик (самоконтроль) й с помощью технических средств, в частности компьютеров. Выбор вида и средства контроля зависит от целей обучения, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, условий, в которых проходит обучение.

Устная проверка — наиболее гибкий метод контроля — применяется на всех этапах обучения и помогает легко поддерживать контакт с учениками, следить за их мыслями и действиями, корректировать ответы.

Письменный контроль экономичен во времени, дает возможность одновременно выявить подготовленность к обучению всего класса и каждого ученика, отличается индивидуальным характером выполнения задания, однако требует много времени на проверку выполненных работ. Основными его формами являются диктант, изложение, сочинение, письменные ответы на вопросы и контрольные письменные работы, проводимые на уроке. Домашние письменные работы учащихся (сочинения, рефераты и пр.), позволяя экономить время урока, не всегда дают учителю объективные результаты подготовленности ученика, что снижает ценность этих работ для контроля и обусловливает применение их в основном в обучающих целях. При проведении письменных контрольных работ в классе самостоятельность их выполнения учащимися обеспечивается вариативностью заданий, наблюдением учителя за работой учеников и пр. В целях сокращения времени на проверку письменных работ применяются пособия с печатной основой, в которых учащимся предлагается заполнить имеющиеся там пропуск (словами, буквами, знаками, цифрами), и программированные пособия (карточки, перфокарты и пр.). Однако использование пособий только этих видов не способствует развитию творческих способностей учащихся.

|

|

|

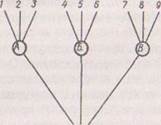

В процессе обучения учащиеся овладевают различными знаниями, умениями, навыками. На основе одних знаний можно решать частные вопросы, на основе других — более широкие, общие проблемы. Аналогичная картина наблюдается и при контроле системы знаний. Проверка одних вопросов позволяет судить об усвоении частных понятий, умений, навыков, проверка других указывает на знание обобщенных понятий, владение широким кругом умений и навыков.

„ Наиболее обобщенные знания, уме- Оинтезированныи ния навыки мы назвали синтезиро-

метод проверки ванными. Синтезированные знания, результатов умения, навыки включают в себя

обучения частные, их составляющие. Графи

чески их можно представить в виде графа-дерева, вершинами которого являются исходные понятия, а корнем — образующиеся синтезированные. Выполнение синтезированной учебной деятельности означает одновременно овладение и частными действиями, и операциями, которые являются ее составляющими (схема 6).

Темы предмета

7-------- 1 Ж

Синтезированная деятельность (С)

Синтезированная деятельность (С)

|

Схема 6

Основные понятия темы

Учебная деятельность, выполнение которой характеризует усвоение отдельных понятий или групп понятий А, Б, В

Контроль усвоения всей системы знаний и умений предполагает, следовательно, подбор таких заданий или вопросов, ответы на которые требуют усвоения максимального числа исходных понятий и действий. Если учащийся выполняет эти задания, отвечает на поставленные вопросы, это значит, что он усвоил данную систему знаний, умений, навыков. В основе метода лежит подбор наиболее обобщенных понятий и деятельности, отражающих усвоение этих понятий. Для контроля системы знаний с помощью синтезированного метода надо: определить цель контроля, т.е. знания, умения, навыки и другие результаты обучения, которые планировалось достигнуть при изучении темы; выписать все понятия в данной системе знаний, усвоение которых характеризует тему; определить учебную деятельность (вопросы, задания, ответы на которые отражают усвоение отдельных понятий в данной теме); проанализировать отдельные виды учебной деятельности и найти общую, синтезированную деятельность, которая объединяет все частные исходные виды деятельности; составить задания на проверку данной синтезированной деятельности.

ходимым условием для успешного выполнения других ее видов.

Для разных учебных предметов и составляющих их тем взаимосвязь между знаниями неодинаковая. Она мо- жетЧЗыть более ясно обусловленной или весьма опосредованной. В одном случае, чтобы усвоить определенную тему, надо обязательно знать предыдущую. В другом эта зависимость проявляется не так жестко: ученик может выучить одну тему, один вопрос, совершенно не зная другие темы, другие вопросы. В таких случаях можно говорить только о вероятности усвоения. Для контроля системы таких знаний мы предлагаем применять вероятностный метод.

С этой целью мы ввели понятие диагностический вес вопроса, определяемое как вероятность ответа на все вопросы при условии ответа на данной вопрос или их группу.

|

|

|

Здесь речь идет об оценке условной вероятности, т.е. вероятное™ одного события, вычисленного в предположении, что другое событие произошло. Для того чтобы проверить всю систему знаний, нужно задавать вопросы, ответы на которые с наибольшей вероятностью показывают усвоение всей системы знаний, т.е. вопросы с наибольшим диагностическим весом.

Для реализации вероятностного метода контроля надо: определить цель контроля; составить список заданий, вопросов, ответы на которые свидетельствуют об усвоении всех формируемых знаний, умений, навыков; определить эмпирическим путем частоту правильных ответов на каждый вопрос или группу вопросов; вычислить диагностический вес вопроса или группы вопросов; вести контроль системы знаний по вопросам с наибольшим диагностическим весом.

| Во многих случаях изучаемые понятия не связаны между собой. Если ученик усвоил одни понятия, то это не означает, что он усвоил и другие. Выполнение одних видов учебной деятельности часто не является необ |

| Вероятностный метод проверки результатов обучения |

Как вычислить диагностический вес вопроса? Для этого надо знать число учащихся, которые правильно ответили на все вопросы по данной теме, и число учащих

ся, которые правильно ответили на данный вопрос или данную группу вопросов. Разделив первое число на второе, мы получим диагностический вес вопроса.

С помощью вероятностного и синтезированного методов контроля системы знаний можно решать ряд дидактических задач.

Чтобы отобрать минимум вопросов для контроля усвоения всего курса, его необходимо разбить на темы, а те, в свою очередь, на подтемы. По каждой теме подбираются контрольные вопросы, ответы на которые позволяют полностью проверить всю данную тему. Далее определяется диагностический вес вопросов. Для проверки всей темы оставляют два-три вопроса с наибольшим диагностическим весом. Ответы на них с высокой вероятностью показывают, что тема усвоена. Таким образом учитель отбирает вопросы по каждой теме.

|

|

|

Вероятностный метод можно использовать для проверки полноты усвоения всего курса.

По любому курсу учитель может создать три контрольные программы.

Первая программа состоит из наиболее легких вопросов, т.е. вопросов с наименьшим диагностическим весом. Она показывает, что учащиеся знакомы с курсом и могут отвечать на простые вопросы, а также выполнять необходимые учебные действия.

Вторая программа свидетельствует о более высоком уровне усвоения курса. Учащиеся на этом уровне отвечают на более сложные вопросы, решают более трудные задания. Вопросы здесь обладают большей диагностической ценностью, чем в первом случае.

Третья программа показывает самый высокий уровень усвоения. Курс усвоен полностью, школьники могут выполнять задания высокой трудности. Контроль знаний ведется по вопросам с наибольшим диагностическим весом.

Такие программы эффективно иметь для итоговой проверки знания всего курса. В отличие от применяемых контрольных работ они позволяют с большей обоснованностью судить об усвоении курса, прогнозировать возможные результаты при определении эффективности обучения.

Если задача заключается в отбо

ре лиц, которые усвоили весь курс или его основную часть, то контроль системы знаний наиболее рационально проводить, начиная с самых трудных вопросов и затем переходя к менее трудным (от вопросов с наибольшим диагностическим весом к вопросам с меньшим весом).

Если задача контроля заключается в том, чтобы отобрать учащихся, которые не усвоили определенный минимум знаний, то последовательность вопросов должна быть обратной: от вопросов с наименьшим диагностическим весом к вопросам с большим весом. Это понятно: если ученик ответил на самый трудный вопрос, то вполне вероятно, что он ответит и на более легкий. И наоборот: если ученик не отвечает на легкие вопросы, то, скорее всего, он не ответит и на более трудные.

Компьютеризация обучения открывает большие возможности для индивидуальной и коллективной проверки и оценки результатов обучения, преодоления неуспеваемости. С помощью компьютеров можно легко подсчитать все ответы учащихся на вопросы, определить их диагностический вес, выбрать рациональную последовательность контрольных заданий, соотнести ответ школьника на вопрос с определенной отметкой.

2015-05-20

2015-05-20 1709

1709