Уже после муниципализации этого гидротехнического сооружения его плотина была использована для устройства электростанции. Полетаевская ГЭС начала работу в 1927 году. В.Е. Черноусов занимался и общественной деятельностью, служил гласным Кунгурской городской думы, входил в состав комиссии по обсуждению вопросов о проведении железной дороги через Кунгур.

Женой В.Е. Черноусова была Александра Степановна, вдова Ивана Дмитриевича Ёлтышева. В 1913 году, после смерти второго мужа, она стала единственной наследницей, которой досталось всё его движимое и недвижимое имущество. В том числе А.С. Черноусона унаследовала и усадьбу по Никольской улице, и весь товар, запасённый мужем. Некоторое время Александра Степановна занималась торговлей. Продавала и рыбу, и чай. Кроме этого она осталась в истории Кунгура как активный общественный деятель. Три десятилетия служила попечительницей 2-го женского городского приходекого училища (за что была представлена к «высочайшей награде»), входила в состав попечительского комитета Зыряновской богадельни. В числе её пожертвований - 5 000 рублей, переданные в 1916 году для высшего начального женского училища.

В годы Первой мировой и Гражданской войн А.С Черноусова, как товарищ председателя Дамского комитета при местном отделении Всероссийского общества Красного Креста, помогала раненым воинам и солдатам действующей армии. На её усадьбе по Никольской улице, в складском корпусе, весной 1919 года принимали пожертвования к празднику Пасхи для Народной Армии. С ноября 1914 года в особняке А.С Черноусовой занимались учащиеся Кунгурской женской гимназии, так как здание этого учебного заведения было отведено под военный постой. Здесь разместили шесть классов и квартиру начальницы. В 1916 году домовладение оценивал ось в 7 000 рублей. Летом 1919 года Александра Степановна покинула Кунгур, но спустя несколько лет вернулась. В то время её усадьба по Никольской улице уже была муниципализирована, а имущество конфисковано. В особняке разместилось Кунгурское отделение Уральского областного сельскохозяйственного банка. А спустя несколько лет дом был поделён на квартиры.

С 1878 года хозяином домовладения на углу улиц Никольской и Успенской был известный кунгурский купец-чаеторговец А.С. Губкин. Через пять лет, в связи с переездом в Москву, Алексей Семёнович продал часть своего недвижимого имущества. В том числе и эту усадьбу с полукаменным домом и надворными постройками. 31 марта 1883 года её приобрёл купец второй гильдии Василий Алексеевич Щербаков. И с того времени дом стал местом постоянного жительства семьи кунгурского мануфактуриста.

В.А. Щербаков был заметной личностью в среде купеческого сословия, занимал он и выборные общественные должности. Для продажи «красного товара» купец арендовал несколько лавок в главном магазине Кунгура - Гостином дворе. Его приказчики бойко торговали не только ситцем и шерстью, но и шёлком, и бархатом. В.А. Щербаков, известный как крупнейший мануфактурист Кунгура, продавал и пушнину.

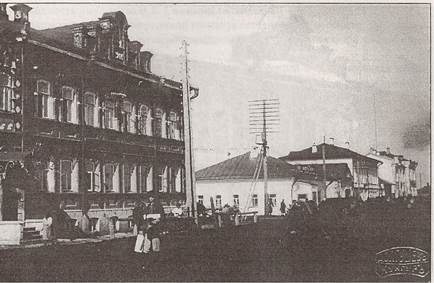

В 1891 году Василий Алексеевич расширил границы своего домовладения. У купца Якова Абрамовича Колпакова он приобрёл за 670 рублей серебром соседнюю усадьбу по Никольской улице с деревянным одноэтажным домом и хозяйственными постройками. Успешная торговая деятельность позволила Василию Алексеевичу в начале ХХ века заняться масштабным строительством. В 1901 году на месте полукаменного дома заложили фундамент просторного двухэтажного особняка. Это здание (улица Ленина,

Возведённое в традициях кирпичной эклектики с элементами псевдорусского стиля, и в наши дни служит украшением центральной части Кунгура. Декоративность фасада усиливается благодаря фигурным деталям из известняка, называемого кунгуряками по месту добычи «банковским камнем». Из этого же материала на ложном фронтоне выложена дата начала строительства «1901». Пока велось сооружение особняка, семья домовладельца жила в каменных службах. В то время на усадьбе уже имелись складские здания, предназначенные для хранения товаров. Вдоль Никольской улицы возвели и флигель, перестроенный во второй половине ХХ века. Между собой два краснокирпичных дома соединялись уцелевшими до наших дней воротами с металлическими створками, украшенными солярными знаками.

2015-05-20

2015-05-20 590

590