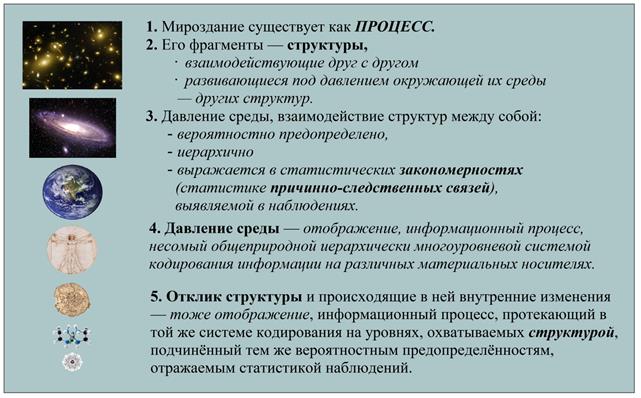

Все замкнутые системы при структурном и бесструктурном управлении (и самоуправлении) строятся на основе одной из следующих схем управления и (или) их сочетании в объемлющей замкнутой системе.

В ДОТУ используются термины типа «схема управления», а не типа «принцип управления», употребительные в технических вариациях теории управления, потому, что подразумевается схема архитектуры структуры, осуществляющей процесс управления. А одни и те же «принципы управления» могут быть реализованы на основе различных схем управления.

Разные схемы (не способы) управления обеспечивают для одних и тех же объектов в одних и тех же условиях:

· различную гибкость реагирования на возмущающие воздействия

· и различный максимально достижимый уровень качества управления.

Будучи реализованы на одних и тех же объектах, они обеспечивают им РАЗНЫЕ ЗАПАСЫ УСТОЙЧИВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ.

Схемы управления отличаются одна от другой распределением по компонентам замкнутой системы полной функции управления.

|

|

|

Структура, реализующая схему управления, может быть:

ð полностью размещена на объекте,

ð либо какие-то её элементы могут быть размещены ВНЕ управляемого объекта по разным причинам.

Частным случаем такого варианта является дистанционное управление, когда на объекте размещены преимущественно исполнительные элементы структуры, которые не жалко потерять или которые заведомо невозможно сохранить. Последнее часто имеет место по отношению к команде политиков, изображающих реальную власть, а также при употреблении роботов в опасной обстановке (хотя в толпо-«элитарном» обществе политики редко не представляют собой роботов — биороботов).

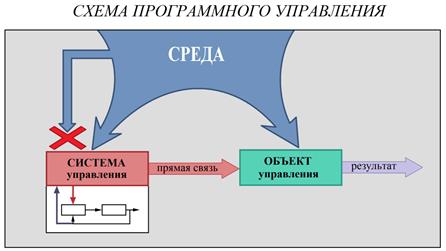

1. ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1) Внешние обратные связи после включения схемы в процесс управления в замкнутой системе отсутствуют: текущая информация о состоянии внешней среды и положении объекта в ней в системе управления не используется (рис. 84).

Рис. 84

2) Управляющий сигнал является функцией времени и, возможно, информации, поступающей по каналам внутренних обратных связей.

3) Учёт влияния на поведение объекта всех возмущающих воздействий производится на стадии проектирования и создания объекта и (или) системы управления им и программы управления.

4) Уровень максимально возможного качества управления является функцией соответствия программы управления реальным условиям её реализации, поскольку замкнутая система не реагирует на реальное воздействие внешней среды.

5) Гибкость поведения отсутствует.

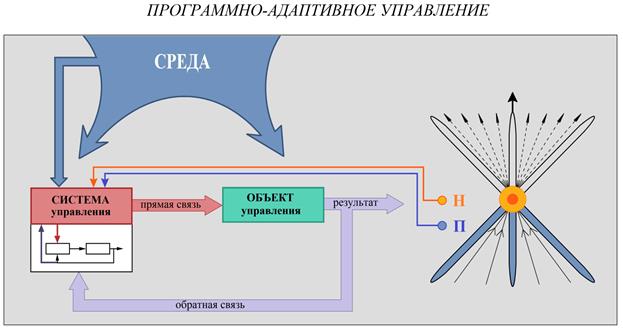

2. ПРОГРАММНО-АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1) Внешние обратные связи в системе есть (рис. 85).

2) Управляющий сигнал является функцией реальных параметров внешней среды и замкнутой системы, информация о которых поступает по цепям внешних и внутренних обратных связей. Но в то же время управляющий сигнал является и однозначной функцией программы (закона управления) в том смысле, что:

|

|

|

Ø одинаковой информации, поступающей по цепям обратных связей,

Ø всегда соответствует ОДИН и тот же управляющий сигнал.

Эту тождественность реакции «вход — выход» можно понимать и в смысле соответствия статистических характеристик управляющего сигнала информации, поступающей по цепям обратных связей.

Рис. 85

3) Реакция системы на возмущение до некоторой степени гибкая в том смысле, что управляющий сигнал и реакция замкнутой системы на возмущения — функция этих возмущений.

4) Программно-адаптивная схема может реализовывать разные принципы управления. Отметим два наиболее часто встречающихся:

1. Управление по возмущению.

2. Управление по отклонению.

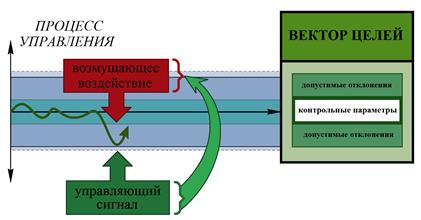

Ø В первом случае система управления вырабатывает управляющий сигнал на основе измерения в процессе управления возмущающего непосредственно воздействия (рис. 86).

Рис. 86

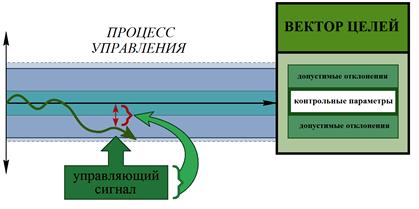

Ø Во втором случае система управления вырабатывает управляющий сигнал на основе измерения контрольных параметров и оценки их отклонений от значений, характеризующих идеальный режим управления (рис. 87).

Рис. 87

При необходимости оба принципа могут сочетаться в одной и той же системе управления.

Предположим, что мы проектируем систему автоматического управления температурным режимом в помещении. Мы можем построить её так, что обогреватели будут включаться в результате регистрации системой падения температуры в помещении ниже заданного значения. Это будет реализацией принципа управления по отклонению.

Но мы можем построить систему такого назначения и иначе. Поскольку температура в помещении обычно падает после того, снизится среднесуточная температура наружного воздуха, остынут стены помещения и в него попадёт холодный наружный воздух, то мы имеем возможность регистрировать температуру наружного воздуха, вычислять среднесуточную температуру, и, не дожидаясь того момента, когда стены остынут и начнётся снижение температуры в помещении, давать команду на включение обогревателя в каком-то режиме немедленно в случае снижения среднесуточной температуры до заданного порогового значения. Кроме того, режим функционирования обогревателя может быть функцией разницы среднесуточной наружной температуры и текущего значения температуры в помещении. В последнем варианте в программно-адаптивной схеме управления будут сочетаться оба принципа управления — по возмущению и по отклонению.

Если нет возможности измерять контрольный параметр непосредственно в процессе управления (то есть в отношении него разорваны внешние и внутренние обратные связи), то в таком случае вместо не поддающегося непосредственному измерению значения контрольного параметра может быть использована его косвенная оценка на основе его:

- производных,

- интегральных

- и иным образом информационно с ним связанных параметров, которые измеряются непосредственно.

Однако в этом случае программно-адаптивное управление имеет свойство неограниченно накапливать с течением времени ОШИБКУ рассогласования по контрольному параметру.

Причина неограниченного накопления ошибки управления по контрольному параметру — накопление ошибок измерения и преобразования измеренных величин в процессе косвенной оценки необходимой характеристики.

Примерами такого рода ошибок полна летопись морских катастроф, когда навигаторы, не видя берега в течение многих недель, из-за плохой погоды не видя звезд, вынуждены были определять место корабля по счислению (на основе расчётов), и из-за ошибок в измерении скорости хода, ошибок в оценке влияния ветра и течений, неточности хода корабельных хронометров (часов) и ошибочного показания компасов теряли точные координаты (место) и гибли на камнях, которые по их расчётам должны были находиться за много миль от них. Таков же механизм накопления ошибок инерциальными навигационными системами, употребляемыми в ракетно-космической технике, на подводных лодках и системах оружия, в которых текущие координаты объекта определяются на основе ввода исходных координат, измерения ускорений и их двукратного интегрирования.

|

|

|

ð Качество управления при употреблении программной схемы ниже в сопоставлении с программно-адаптивной при одинаковой алгоритмике моделирования поведения объекта, положенной в основу формирования управляющего сигнала.

НО! И возможное качество управления при программно-адаптивной схеме может оказаться НИЖЕ минимально необходимого уровня в сложившихся условиях.

Рис. 88

Если бы в состав замкнутой системы входила идеальная система управления, то она формировала бы управляющий сигнал так, что управляющее воздействие в каждый момент времени в точности компенсировало бы возмущающее воздействие, вследствие чего вектор ошибки управления сохранял бы своё нулевое значение неограниченно долгое время.

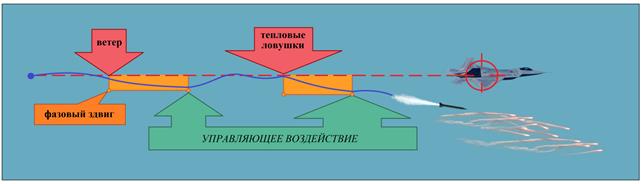

Но в большинстве случаев возмущающее воздействие прямому измерению не поддаётся. Но даже если что-то и возможно измерить, то существует порог чувствительности средств измерения величин всех факторов, на основе информации о которых формируется управляющий сигнал. Информация при передаче искажается в некоторых пределах в самой системе. Системе управления требуется время на формирование и передачу управляющего сигнала. Средства управления также обладают ограниченным быстродействием. Сам объект управления обладает характеристиками инерции, и ему необходимо время, чтобы отреагировать на возмущающее воздействие, в результате чего возмущенное движение объекта также успевает набрать инерцию и требуется более мощное управляющее воздействие, чтобы вернуть объект к исходному режиму; но объекту необходимо время и для реакции на управляющее воздействие. По этим причинам управляющее воздействие, соответствующее в некоторой мере вызвавшему его возмущающему воздействию, в программно-адаптивной схеме управления НЕИЗБЕЖНО ЗАПАЗДЫВАЕТ. Даже если мощность средств управления достаточна, чтобы полностью компенсировать возмущающее воздействие, она не может быть полностью использована вследствие того, что всегда имеет место фазовый сдвиг между возмущающим воздействием и компенсирующим его управляющим (рис. 89)

|

|

|

Рис. 89

По этой причине объект всегда находится под возмущающим воздействием факторов, реально учитываемых системой управления, не говоря уж о воздействии не учитываемых факторов:

- неопознанных,

- признанных мало влияющими,

- оказавшихся ниже порогов чувствительности средств измерения

- и т.п.

Соответственно замкнутая система — колебательная система, преобразующая возмущающее воздействие и управляющее воздействие в вектор ошибки управления, изменения которого в устойчивом процессе управления носят колебательный характер.

Потребность уменьшить вектор ошибки управления приводит к схеме «предиктор-корректор» — предуказатель-поправщик, предсказатель-поправщик. Смысл слова «предуказатель» объемлет смысл слова «предсказатель», но на Западе и в отечественной научной традиции уже принят термин «предиктор-корректор», однако не в общем управленческом смысле, а в ограниченном: в технике и вычислительной математике.

Термин «предиктор-корректор» — название одного из методов вычислительной математики. В нём последовательными приближениями находится решение задачи. При этом алгоритм метода представляет собой цикл, в котором в последовательности друг за другом выполняются две операции:

ð первая — ПРОГНОЗ РЕШЕНИЯ

ð вторая — ПРОВЕРКА ПРОГНОЗА НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К ТОЧНОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ.

Алгоритм завершается в случае, когда прогноз удовлетворяет требованиям к точности решения задачи.

Поэтому мы, оговорив по-русски особенности понимания — «предуказатель-поправщик», а не «предсказатель-поправщик» — сохраняем уже прижившееся на Западе термин «предиктор-корректор», однако расширив область его применения введением в контекст достаточно общей теории управления.

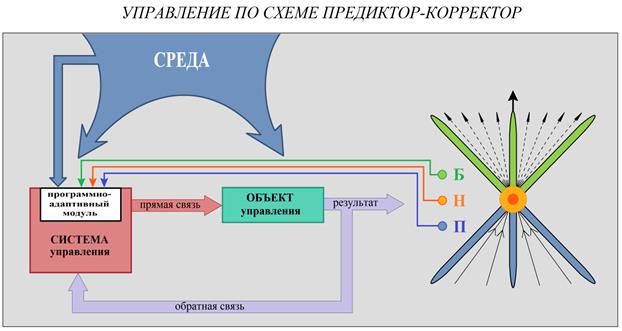

3. УПРАВЛЕНИЕ ПО СХЕМЕ ПРЕДИКТОР-КОРРЕКТОР

1) Управление строится на основе прогнозирования в самом процессе управления поведения замкнутой системы, исходя из информации:

- о текущем и прошлых состояниях замкнутой системы

- и воздействии на неё окружающей среды.

2) Прогнозная информация подаётся на вход программно-адаптивного модуля системы управления (рис. 90). Вследствие этого система управления реагирует не только на уже свершившиеся отклонения замкнутой системы от идеального режима, но и на те, которые только имеют тенденцию к осуществлению (в случае, если прогнозирование достаточно точное).

Рис. 90

3) Если программно-адаптивное управление замыкает прямые и обратные связи через уже свершившееся прошлое, то в схеме предиктор -корректор некоторая часть прямых и обратных связей замыкается через прогнозируемое будущее.

4) Информация о свершившемся прошлом и о настоящем в схеме предиктор-корректор, кроме прогнозирования и выработки управляющего сигнала, также используется как основа для минимизации (периодического обнуления) в процессе управления составляющей вектора ошибки, обусловленной накоплением с течением времени ошибок прогнозирования.

При сопоставлении программно-адаптивной схемы и предиктора-корректора на основе вектора состояния, используемого программно-адаптивной схемой, одному и тому же вектору состояния в схеме предиктор-корректор будут соответствовать разные управляющие сигналы, поскольку в основе прогноза предиктора-корректора лежит вектор состояния большей размерности, чем в программно-адаптивной схеме. На основе информации, выходящей за пределы тождественной части векторов состояния, используемых в обеих схемах, предиктор-корректор будет получать разные прогнозы, что и выразится в несовпадении управляющих сигналов, вырабатываемых в программно-адаптивных модулях обеих схем управления. То есть предиктор-корректор «умнее» и обеспечивает более гибкое, нешаблонное управление по сравнению с предыдущими схемами.

Рис. 91

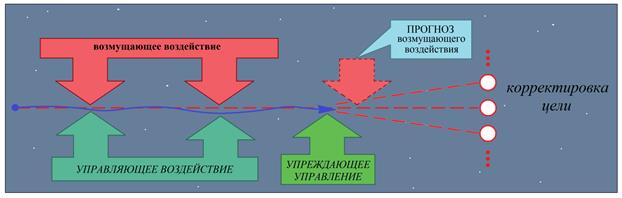

5) При условии достаточно высокой точности прогноза схема предиктор-корректор обеспечивает наиболее высокое качество управления за счёт того, что в ряде случаев сводит до нуля (при необходимости — до отрицательных величин: это — упреждающее управление) фазовый сдвиг между возмущающим воздействием и управляющим воздействием, обеспечивающим компенсацию возмущения (рис. 91).

Рис. 92

Это позволяет употребить ресурсы замкнутой системы на повышение запаса устойчивости управления и производительности замкнутой системы в отношении вектора целей управления. При других схемах управления эти резервы не могут быть использованы или расходуются на компенсацию той составляющей отклонений от идеального режима, которая обусловлена фазовым сдвигом управляющего воздействия относительно возмущающего по сравнению с теоретическим случаем отсутствия фазового сдвига между возмущением и управляющим воздействием.

10. Полная функция управления,

интеллект (индивидуальный и соборный)

Разные схемы управления обладают разными возможностями к восприятию (к поддержке) содержательно разных концепций управления и составляющих их целевых функций управления. Поэтому даже когда в основу управления закладывается один и тот же вектор целей, то концепция управления и схема управления взаимно обуславливают друг друга.

Концепция управления является этапом полной функции управления.

ПОЛНАЯ ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ (как и концепция управления) — иерархически упорядоченная последовательность разнокачественных действий, включающая в себя:

1) ОПОЗНАВАНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ (объективных явлений), с которыми сталкивается интеллект, во всём многообразии процессов Мироздания.

2) ФОРМИРОВАНИЕ СТЕРЕОТИПА (навыка, трафарета, привычки) распознавания фактора на будущее.

3) ФОРМИРОВАНИЕ ВЕКТОРА ЦЕЛЕЙ управления в отношении данного фактора и внесение этого вектора целей в общий вектор целей своего поведения (самоуправления) на основе решения задачи об устойчивости объекта управления в смысле предсказуемости его поведения в среде с учётом этого фактора.

4) ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ управления и частных целевых функций управления, составляющих в совокупности концепцию, на основе решения задачи об устойчивости в смысле предсказуемости поведения в среде (предсказуемости в той мере, какой требует управление с заданным уровнем качества).

5) ОРГАНИЗАЦИЯ и РЕОРГАНИЗАЦИЯ целесообразных управляющих СТРУКТУР, несущих целевые функции управления.

6) КОНТРОЛЬ (наблюдение) за деятельностью структур в процессе управления, осуществляемого ими и КООРДИНАЦИЯ взаимодействия разных структур.

7) ЛИКВИДАЦИЯ существующих структур в случае ненадобности или ПОДДЕРЖАНИЕ их в РАБОТОСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ до следующего использования.

Пункты «1» и «7» всегда присутствуют. Промежуточные между ними можно в той или иной степени объединить или разбить ещё более детально.

Полная функция управления может осуществляться только в интеллектуальной схеме управления, которая предполагает творчество системы управления как минимум в следующих областях:

· выявление факторов среды, вызывающих потребность в управлении;

· формирование векторов целей;

· формирование новых концепций управления;

· совершенствование методологии и навыков прогноза при решении вопроса об устойчивости в смысле предсказуемости при постановке задачи управления и (или) в процессе управления по схеме предиктор-корректор.

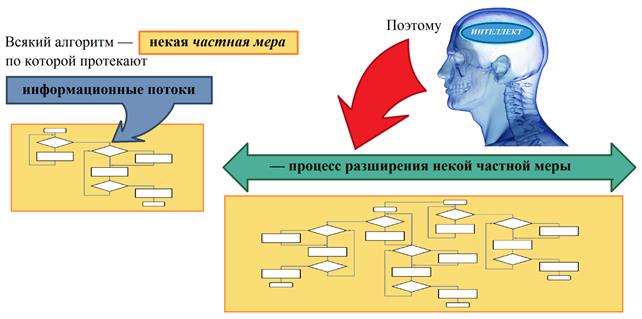

Исторически так сложилось, что обыденное сознание утратило видение смыслового различия слов «разум», «ум», «рассудок», «соображение», поэтому мы здесь пользуемся нерусским словом «ИНТЕЛЛЕКТ», под которым понимается:

ð самоизменяющийся, самонастраивающийся алгоритм выбора, преобразования информации, в результате действия которого возникают информационные модули,

Ø ранее данному субъекту не известные

Ø и в готовом виде в него извне не поступавшие.

Рис. 93

чём суть объективного явления, называемого «интеллект», — дело довольно неясное, особенно для сознания, опирающегося на мировоззрение, не признающее информацию вне человеческого общества объективной категорией; или полагающего, что человек — единственное существо, обладающее интеллектом, или что интеллект всегда локализуется по принципу «один интеллект — одно существо» и не может локализоваться по принципу «один интеллект — множество (также и разнородных) носителей его разных фрагментов, в том числе и таких носителей, что собственным интеллектом они не обладают».

Но, если говорить об управлении достаточно широко, то:

] ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ФАКТОР всегда присутствует при управлении и самоуправлении по полной функции, вне зависимости от того, насколько и как человек представляет себе интеллект вообще и его различные способы естественного существования и реализации в искусственных технических порождениях самих людей.

Во многих замкнутых системах интеллект действует и в ходе осуществления концепции управления: в случае утраты или паралича интеллекта в таких системах происходит потеря качества управления в большей или меньшей степени, вплоть до полного срыва концепции управления.

Именно это и произошло с партаппаратом КПСС: паралич интеллекта верноподданностью и догматами, оторванными в психике членов партии от чувственного восприятия ими жизни. Ранее по тем же причинам погиб царизм; по этим же причинам погибнет и «демократия» по-западному.

Необходимость повышения качества управления в технике вызвала к жизни множество научно-технических разработок по теме «искусственный интеллект».

Противоборство различных социальных групп в истории породило:

· множество методов сдерживания, блокирования, нарушения, «осёдлывания», чужой интеллектуальной деятельности.

· и множество методов стимуляции, псевдостимуляции и оттачивания культуры собственной интеллектуальной деятельности.

Указанные в абзаце два аспекта деятельности человеческого общества по проблеме интеллекта тесно связаны с ответом на вопрос:

Ø Интеллект — общеприродное явление и человеческий интеллект — один из многих, а искусственный интеллект — действительный интеллект, но достаточно часто — протез собственного интеллекта человека, не желающего и не умеющего пользоваться своим собственным?

Ø Либо же человеческий интеллект уникален, а «искусственный интеллект» — его порождение, имеющее с человеческим только общее название, но внутренне сущностно качественно отличное от него?

Чтобы получить один из возможных ответов на этот вопрос, умозрительно построим некий информационно-алгоритмический процесс, основанный на заведомо безинтеллектуальных элементах и на жёстких алгоритмах (правилах действий), не требующих участия интеллекта.

В природе всё подчинено иерархии вероятностных предопределённостей, выражающихся в наблюдаемой статистике явлений. Поэтому моделирование многих процессов, протекающих в природе и обществе требует моделирования вероятностных предопределённостей, для чего употребляются разного рода статистические модели, которые могут включать в себя генераторы случайных чисел — аналогов жизненных случайностей в моделях.

Один из наиболее известных генераторов случайностей (однозначных непредсказуемостей, по крайней мере для большинства) — игра в рулетку. Рулетка в её примитивном виде представляет собой «блюдечко», внутри которого вдоль бортика лежит кольцевой желобок с ячейками, в которых записаны числа. В центре «блюдечка» вертикальная ось, на которую насажена крестовина. Крестовине придают вращение, и в «блюдечко» бросают шарик. Лопасти крестовины гоняют шарик по «блюдечку» (донышко которого в некоторых конструкциях рулетки также вращается) до тех пор, пока кинетическая энергия крестовины и шарика не будет рассеяна. После этого шарик попадает в одну из ячеек и останавливается в ней. В зависимости от выпавшего числа и ставок, сделанных игроками перед бросанием в «блюдечко» шарика, крупье-банкир — вращающий рулетку — перераспределяет между своим «банком» и игроками выигрыши и проигрыши. Шарик не имеет механически неизменной кинематической связи с крестовиной и «блюдечком», и при правильной круглой форме «блюдечка», его горизонтальном положении, отсутствии скрытных тормозов и т.п., это является защитой интересов игроков от мошенничеств с торможением крестовины на числах, гарантирующих выигрыш кого-либо из игроков или крупье. Правила же игры таковы, что вероятностно предопределяют выигрыш владельцев казино.

Игру в рулетку относительно недавно (1980‑е гг.) массово показывали в фильме “Блеф”, где А.Челентано «сорвал банк», хлопая дверью после беседы на яхте, поставив на «зеро» — ноль. Телешоу «интеллектуальное казино» “Что? Где? Когда?” и “Поле чудес” имеют упрощённые варианты «рулетки» без шарика, где крестовина выродилась в волчок со стрелкой-указателем.

Телешоу этого типа — отвлечение интеллектуальной мощи массы людей на ерунду, необходимое хозяевам закулисных спонсоров подобных программ для того, чтобы облапошить народ, пока он взирает на телешоу.

То же касается и телесериалов из мыльных пузырей: маразм крепчает в “Санта-Барбаре” (“Санта-Барбара” — сериал, закупленный в США, который был показан в России в начале 1990‑х гг.). Но кроме того, эмоциональный строй субъектов, сопереживающих героям сериалов, формируется этими сериалами, а не событиями реальной жизни их самих. Вследствие этого искажается эмоционально-смысловой строй психики невольников сериалов, а их интеллект неизбежно утрачивает какую-то долю своей работоспособности в разрешении их реальных проблем.

Разрядка страстей и эмоциональная отдушина есть, но понимание происходящего от КВНа к КВНу не растёт, хотя интеллект и команд, и сценаристов работает вовсю… однако не на разрешение проблем жизни общества; а коэффициент общественно полезной интеллектуальной деятельности при этом близок к нулю. Это и требуется над-«элитарному» предиктору.

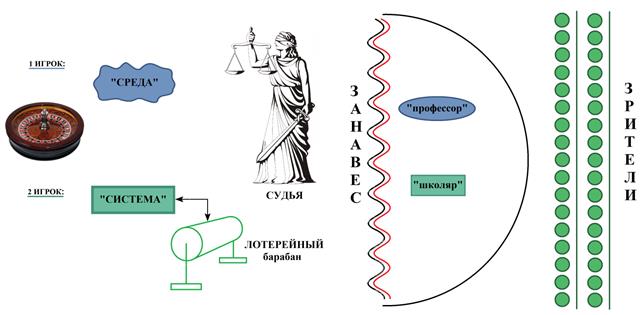

Рассмотрим ситуацию: два игрока по имени «Среда» (окружающая) и «Система» (замкнутая) крутят «рулетку» под наблюдением «Судьи», контролирующего общий ход игры (рис. 94).

Рис. 94

Рулетка обладает особенностью: при многократном вращении она выбрасывает случайные числа, подчинённые закону распределения такому, что на числовой оси по мере выпадения новых чисел появляется область сгущения, в которой выпавших чисел больше, чем вне её.

1)«Среда» начинает игру и крутит рулетку два раза:

Первое из выпавших у неё чисел является КОДОМ,

- по которому «Судья» определяет максимальное время, в течение которого «Система» должна сделать ответный ход.

Роль в игре второго числа, выпадающего у «Среды» в каждом её ходе, видна из действий «Системы» в процессе осуществления ею своего хода.

2) В своём ходе «Система», чтобы не проиграть, должна противопоставить второму числу, выпавшему у «Среды», большее или равное ему число.

а) При этом «Система» вращает «рулетку» в течение времени, которое отведено ей «Судьёй» в соответствии с первым числом, выпавшим у «Среды» в её ходе.

«Система» в праве запускать рулетку несколько раз, если у неё есть на это время.

б) Кроме того, у «Системы» есть лотерейный барабан (рис. 94), в котором находятся шарики с записанными на них числами, выпадавшими в прошлых вращениях рулетки «Системой». Лотерейный барабан таким образом накапливает в себе весь прошлый опыт взаимодействия «Среды» и «Системы» в ходе игры.

в) И пока время, отведённое для хода «Системы», не истекло, «Система» крутит и лотерейный барабан.

Случай, когда время, отведённое для хода «Системы», оказалось меньше, чем необходимое для срабатывания рулетки и лотерейного барабана, для определённости будем считать исключённым: т.е. минимальное время, отводимое на ход «Системы» гарантирует хотя бы однократное срабатывание рулетки и лотерейного барабана.

г) И к моменту истечения времени, отведённого на совершение её хода, «Система» имеет два числа:

· максимальное число из множества выпавших в рулетке;

· максимальное число из множества выпавших при работе лотерейного барабана.

Оба числа записываются на чистых шариках и они опускаются в лотерейный барабан для розыгрыша в последующих ходах.

д) После этого «Система» подбрасывает монетку и по её падению выбирает одно из двух её чисел: РУЛЕТОЧНОЕ или ЛОТЕРЕЙНОГО БАРАБАНА

ð ЭТО число — ответ «Системы» на ход «Среды», и игра продолжается — «Среда» делает новый ход.

3) При такого рода правилах игры, если игра не проиграна или проигрыш на этой стадии исключён построением правил, то в результате одного акта игры «Судье» предъявляется:

Ø второе число «Среды»

Ø и ответное число «Системы».

o По числу, предъявленному «Средой», «Судья» даёт ей карточку, на которой записана формулировка некоего вопроса.

o По разности чисел, выпавших у «Среды» и «Системы», «Судья» даёт «Системе» карточку, на которой записан ответ на вопрос.

Правильность либо ошибочность, а также и обширность ответа определяется разностью чисел «Среды» и «Системы»: знаком и абсолютной величиной разности.

4) Когда скапливается стопка карточек-вопросов и карточек-ответов, «Среда» и «Система» выходят к зрительному залу на сцену и обещают сыграть сценку «ЭКЗАМЕН». «Среда» представляется профессором, а «Система» — школяром (рис. 94).

«Школяр» в глазах заведомо интеллектуального зрителя выглядит развивающимся интеллектом от вопроса к вопросу, поскольку по мере накопления лотерейным барабаном шариков, проигрыш «Системой» в рулетку всё более вероятно может быть компенсирован выигрышем, извлечённым ею из лотерейного барабана. Соответственно в паре карточек «вопрос — ответ» становится всё больше правильных и глубоких ответов.

Зрителю лотерейный барабан и прочая закулисная механика не видны, но обладая интеллектом и какими-то знаниями, ОН МОЖЕТ оценить и вопросы, и ответы и судить об интеллекте «Школяра-Системы».

Бросание монетки в этом примере — фактор, отмеченный пословицей:

«И на старуху бывает поруха», — когда вместо известного правильного решения принимается ошибочное по не выясненным причинам.

«Интеллектуальность» «Школяра-Системы» можно повысить в глазах зрителя:

· поместив в лотерейный барабан некий начальный «капитал» — множество шариков с какими-то числами, гарантирующими невозможность катастрофического проигрыша на первых ходах игры;

· можно изъять из игры подбрасывание монетки, предопределив выбор наибольшего из чисел «Системы»;

· можно увеличить быстродействие рулетки и барабана, чтобы за отведённое ходом «Среды» время «Система» могла бы извлечь из них большее количество чисел.

Так «Школяр-Система» выглядит интеллектуалом, пока не заглянешь за кулисы.

Это одна из возможных моделей, которая при взгляде извне на её входные и выходные информационные потоки выглядит интеллектом. Не исключено, что явление, получившее название «интеллект», видно иному интеллекту всегда только извне по отношению к структурам, несущим интеллект, обладающим интеллектом.

Этот пример интересен тем, что видимость интеллекта производится совокупностью организованных в преемственности приёма и передачи информации элементов, каждый из которых интеллектом заведомо не обладает. По существу всего два заведомо интеллектуальных субъекта: “Создатель игры” и “зрители”.

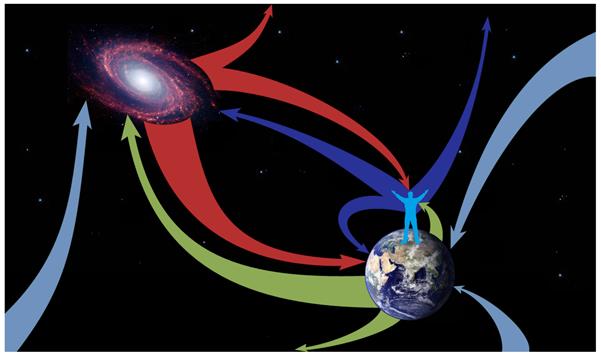

В Мироздании аналогами участников игры будут:

ð рулетка — вероятностные предопределённости, которым подчинены природные процессы;

ð выпадающие в рулеткечисла — частные меры, коды объективной информации;

ð соответствие вопроса и ответа на карточках — частный случай общего свойства отображения информации из одного фрагмента Вселенной в другой и обратно во внешнюю среду из него, протекающего в общей для них мере, общевселенской иерархически многоуровневой системе кодирования информации.

В отличие от казино Монте-Карло и Лас-Вегаса в таких «рулетках-интеллектах» разыгрываются КОЛОССАЛЬНЫЕ ОБЪЁМЫ ИНФОРМАЦИИ, несомой общеприродным, иерархически многоуровневым кодом — МЕРОЙ, подчиняющей вероятностным предопределённостям соответствие прямого и обратного отображений (рис. 95).

Рис. 95

Соответственно:

ð «Судья» — многомерная вероятностная матрица возможных состояний материи — МЕРА, что аллегорически выражено как весы Фемиды (тоже мера).

ð Барабан лотерейной памяти — структура, фиксирующая в себе более или менее полно и точно информацию на определённом иерархическом уровне организации Мироздания.

ð Начальный капитал — информация, накопленная структурой на предшествующих этапах эволюции.

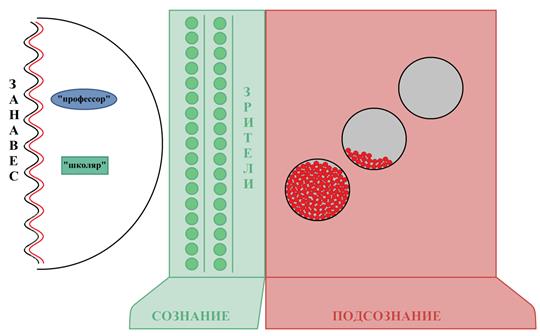

ð Зрительный зал — сознание, за спиной которого, т.е. в подсознании, стоит точно такой же «барабан памяти» и есть свой дубликат «рулетки», как и за кулисами сцены, на которой выступают «Школяр» и «Профессор».

Так один «интеллектуал» судит об «интеллектуальной» мощи другого.

Психика человека обладает определённой структурой. Ставшая общедоступной в последние годы всевозможная оккультная литература своими рассуждениями о «ментале», «астрале», «каузальности» и т.п. повергает в недоумение всякого, кто не идёт по пути освоения оккультных психологических практик, вследствие чего для них такие слова как «каузальное тело», «ментал», «астрал» — пустые слова, с которыми не может быть связано никаких их собственных переживаний. Поэтому рассуждения на темы психической деятельности и произвольном управлении ею с употреблением такого рода терминологии большинству читателей — даже заинтересованных — ничего не дают.

Хотя многие продвинутые оккультисты считают таких людей отсталыми в их развитии (грубая форма оценки со стороны демонизма) либо естественным порядком пребывающими в духовном младенчестве (это снисходительная оценка со стороны демонизма), но дело объективно обстоит иначе:

Подавляющее большинство тех, кто продвинулся по пути освоения всевозможных психологических практик разнородного оккультизма, если смотреть на факты их реальной жизни, можно охарактеризовать словами: «Они осознанно чувствуют больше, чем в состоянии осмыслить безопасным для себя и окружающих образом». Именно вследствие такого соотношения разнородной чувственности, достигающей уровня сознания, и способности к осмыслению — их жизнь полна больших и малых бед и неприятностей, которые возникают в их жизни внезапно непредсказуемо и сопутствуют их самоудовлетворённости успехами в освоении разнородных духовных практик. Между тем, «Бог не есть бог неустройства, но мира: так бывает во всех церквях у святых» (апостол Павел, 1‑е послание Коринфянам, 14:33), — в этом утверждении Павел не ошибся.

Бедственность жизни и жизненная неудовлетворённость многих пошедших по пути освоения разнородных психологических практик, даёт основание к тому, чтобы сделать вывод, что все без исключения разговоры и письменные трактаты об «астрале», «ментале», «каузальности», «расширении сознания», «правостороннем» и «левостороннем» состояниях сознания, «точке сборки» и тому подобном, свойственном традициям разнородного оккультизма в их публичных выступлениях, уводят увлечённых ими от осознания чего-то иного — БОЛЕЕ ЖИЗНЕННО ВАЖНОГО.

Соответственно желанию быть понятыми и не увязнуть в пустых для подавляющего большинства людей рассуждениях о «ментале» и т.п., чтобы не утерять то жизненно важное, от чего уводят рассуждения разнородных оккультистов, — во всех работах, касающихся вопросов психической деятельности индивида и общества ВП СССР ограничивается рассмотрением двухкомпонентной структуры психики личности:

Ø уровень сознания и

Ø бессознательные уровни психики,

— так или иначе взаимодействующие как с уровнем сознания, так и друг с другом. В тексте «Мёртвой воды» бессознательные уровни психики в их совокупности именуются «подсознанием».

Рис. 96

Что касается разграничения двух (или нескольких) личностей по бессознательным уровням психики, то граница, в пределах которой локализована определённая личность, оказывается не столь ясно видимой как граница вещественного тела, определяемая по кожному покрову. Дело в том, что хотя люди разобщены в вещественных телах, но биополя, излучаемые ими, простираются за пределы границы личности, определяемой по кожному покрову вещественного тела. Кроме того вследствие принадлежности всех людей к одному и тому же биологическому виду совокупность полей, составляющих их биополе, в своей основе качественно однородна у разных людей.

Поэтому:

ð задавшись одним пороговым значением напряжённости избранного вида физического поля в составе биополя,

Ø можно получить одну область локализации личности в Мироздании;

ð задавшись другим пороговым значением этого же поля,

Ø можно поучить иную область локализации личности.

ð задавшись качественно иным общеприродным полем из состава биополя и его пороговым значением,

Ø можно получить третью область локализации.

Эта модель «интеллектуальной» деятельности несколько осложняется, но становится более соответствующей жизни, когда за сознанием стоят три барабана (рис. 97):

o один — полностью заполненный, соответствующий ранее пройденным ступеням развития;

o второй — заполняемый, соответствующий текущему этапу эволюции;

o третий — абсолютно пустой, соответствующий предстоящим этапам эволюции.

Рис. 97

Сознанию интересна только игра текущая. Поэтому в заполненный барабан оно не заглядывает. Кроме того, он может быть опечатан, как это имеет место в сложных системах, в коих создатель закрывает доступ эксплуатационникам (малоквалифицированным) в раз и навсегда отрегулированные им блоки. В пустой барабан сознанию просто нечего заглядывать. Числа-вопросы рулетки, выпадающие за диапазон чисел-ответов второго барабана, ждёт разная судьба.

На меньшие числа-вопросы гарантировано при безошибочном вращении отвечает первый барабан, несущий весь прошлый опыт. Вероятность сбоя в его работе низка, да и в случае сбоя в работе проигрыш в нём компенсируется ничтожно малым выигрышем из второгобарабана.

Поскольку рулетка подчинена закону распределения случайных чисел, то интервал времени между последовательными выпадениями чисел-вопросов из диапазона чисел-ответов третьего барабана достаточно велик по сравнению с продолжительностью игры. В силу этого второй барабан статистически предопределённо успеет наполниться до того момента, как выпадет катастрофический вопрос-число из диапазона третьего барабана.

Этап эволюции, соответствующий второму барабану, заканчивается, когда выпадение вопросов начального участка диапазона третьего барабана уже НЕ МОЖЕТ вызвать катастрофического ущерба. Игра смещается в третий барабан, и выпадение вопросов в её ходе из диапазонов первого и второго барабана остаётся за кулисами игры, поскольку интереса не представляет.

Возможна и иная интерпретация многобарабанной игры. Каждый барабан с рулеткой соответствует иерархическому уровню в организации объемлющей системы, потенциально доступной сознанию «Школяра» для информационного обмена (рис. 98). При этом проигрыш в своём барабане может быть компенсирован шариком из иерархически высшего барабана, но при условии: если «Школяр» попросит об этом «Школяра»-старшеклассника, иерархически высшего по отношению к нему, либо ему может быть предоставлено право обращаться непосредственно к создателю игры.

Рис. 98

Но попросить можно только, если знаешь, что есть кого попросить, несмотря на редкость и возможно непонятность факта общения. Но сознание «Школяра» осознаёт далеко не все уровни иерархии и их отношения, оно может и не осознавать организации игры и того, что вне игры есть ещё ЧТО-ТО и КТО-ТО. Попытка жеснизойти может натолкнуться на ответ: «Иди ты: шариков с такими большими числами не бывает…»

По отношению к любому конкретному числу такой ответ бессмысленен, но число в данной модели — код информационного модуля ещё непредсказуемого для «Школяра» содержания, неизвестного и не распознаваемого на основе уже накопленного «Школяром» опыта (то есть на основе его стереотипов — навыков — распознавания явлений внешнего и внутреннего миров).

Так об этом положении дел читаем в Евангелии от Иоанна 16:12:

«Ещё многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить».

Аналогичная ситуация описана в Коране 5:101:

«… Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если откроются вам. А если вы спросите о них, когда низводится Коран, они откроются вам. Бог простил за них: ведь Бог — прощающий, кроткий. Спрашивали о них люди до вас; потом оказались неверующими в них».

И один из апокрифов «Благая весть мира Иисуса Христа от ученика Иоанна» (по древним текстам арамейскому и старославянскому, изд. “Товарищество”, Ростов-на-Дону, 1991) передаёт слова Христа:

«А сейчас благодаря присутствию Святого Духа нашего Небесного Отца, говорю Я с вами языком Жизни Бога Живого. И нет ещё среди вас никого, кто смог бы понять всё, что Я вам говорю. А те, кто объясняют вам Писания, говорят с вами мёртвым языком людей, ищущих через людей их больные и смертные тела».

То есть Писания, передающие Откровения Свыше, прямо говорят о ситуации, в которой жаждущие помощи не могут принять всей полноты и силы помощи потому, что сами слабы; и Писания прямо указывают на источник достоверности — Дух Святой, но многие и эту информацию не могут принять и освоить, полагая её вымыслом древних невежественных людей, не знавших современной нам науки и техники.

Остаётся только вопрос о том, что приводит всё в движение? Этот фактор можно назвать принципом полноты и целостности Мироздания.

Этот принцип утверждает, что:

ð Мироздание содержит в себе ВСЁ необходимое для исполнения ВСЕГО цикла своего существования.

Высказан он был ещё в Ведах(прославление Триглава), но содержательная сторона его вряд ли может быть раскрыта без выхода за пределы этой Вселенной.

Рис. 99

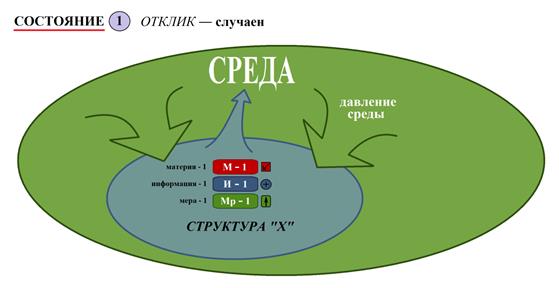

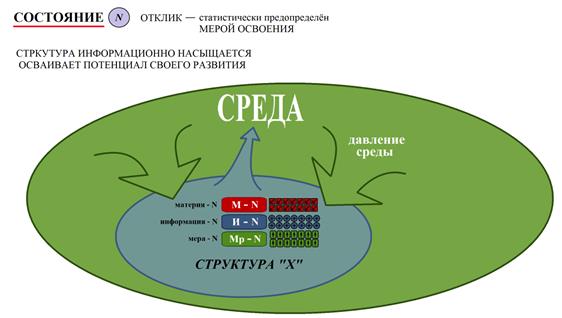

Отклик носит вероятностный (т.е. хотя бы отчасти обусловленный свободой личностного субъективизма), однозначно не определённый характер в пределах множественных вероятностных предопределённостей, свойственных на каждом уровне общеприродной системы кодирования информации (рис. 100, 101).

Рис. 100

Но резонансные явления в иерархически многоуровневых структурах проявляются как:

Ø статистически более частные

ИЛИ

Ø статистически более редкие

— информационно различные отклики в зависимости от вектора состояния среды и структуры в момент и в процессе их взаимодействия.

Рис. 101

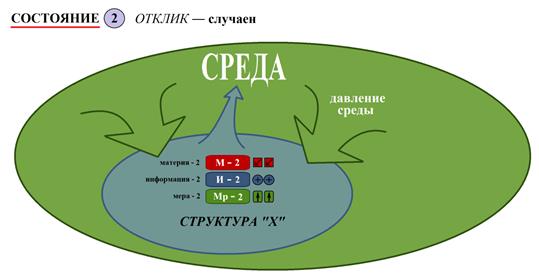

По мере накопления информации структурой в статистике её откликов на давление среды возникает всё меньше ошибок, наносящих ущерб структуре. А отклики приобретают однозначную определённость в смысле предсказуемости отображений «давление — отклик», всё более и более приближающихся к оптимуму (рис. 102).

Рис. 102

Взаимодействие среды и структуры, в котором на данном иерархическом уровне проявляется разнообразие её поведения в смысле неоднозначной предсказуемости «давление — отклик», смещается в область всё более редких факторов давления. Происходит информационное насыщение какого-то уровня организации структуры и процесс переходит в следующий иерархический уровень единой общеприродной системы кодирования информации.

Подведем итоги рассмотрению модели интеллекта с «рулеткой» и «барабаном»:

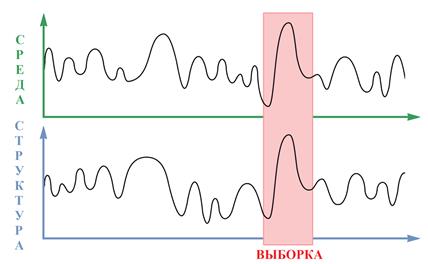

ð Структура отвечает на статистику давления среды неоднозначно в пределах вероятностных предопределённостей.

ð Отклик её формируется в процессе компиляции (комбинации) на основе:

· «случайного» перебора информационных модулей в её памяти

· и приходящей извне информацией,

— то есть в процессе предопределённого мерой (матрицей возможных состояний) преобразования информации.

В информационном отношении достаточно обширная развивающаяся и (или) наращивающая свою иерархичность структура представляет собой сочетание по крайней мере следующих функционально различных образований, возможно, не локализованных в ней как частные вложенные структуры:

1)Детерминированная (определённая) долговременная память (ДДП), жёстко однозначно работающая по принципу «каков вопрос — таков ответ».

Сбой с этого принципа ведёт вероятно к ущербу разной тяжести (в зависимости от ситуации) для структуры. Выборка информационных модулей из неё происходит на основе:

· резонансных,

· автоколебательных

· и иных явлений,

— выражающих достаточно хорошее совпадение информационных характеристиквнешнего давления среды и внутреннего состояния структуры в информационно насыщенных её уровнях при прохождении через структуру информационного потока давления среды (рис. 103).

Рис. 103

Ø Так струны музыкальных инструментов откликаются на звуки определённой частоты.

Ø Так взрыватели неконтактных морских и сухопутных мин, головки самонаведения управляют действием оружия при появлении в зоне поражения информационно соответствующего им объекта.

2)Вероятностная оперативная память (ВОП), накапливающая:

· статистику откликов структуры

· и комбинаций возможных откликов на давление среды.

Вероятность извлечения необходимой для правильного отклика информации подчинена:

· частоте обращения к этой информации под давлением среды

· и быстродействию механизма случайного перебора (МСП) информационных модулей.

Это отчасти аналогично записям на песке в полосе прибоя: информация может храниться сколь угодно долго, если вы успеете всё время восстанавливать слизываемые морем фрагменты записей.

Резонансные и автоколебательные явления в вероятностной памяти также играют свою роль. Но в отличие от предыдущего вида памяти, возникновение резонансов, автоколебаний и т.п. — приводит и к изменению в организации информационно не насыщенных уровней структуры. Реакция «вопрос — ответ» здесь не однозначна в силу информационной ненасыщенности структуры;

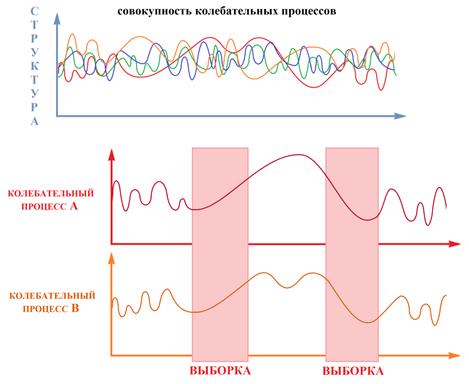

3)Механизм случайного перебора (МСП), раздробления и объединения информационных модулей, хранимых в обоихвидах памяти.

ð По отношению к изолированной ДДП:

МСП — порождает ошибки её функционирования в том смысле, что порождает неоднозначность откликов.

ð По отношению к ВОП:

МСП — нормальный процесс её функционирования.

На наш взгляд роль этого механизма играет вся совокупность колебательных процессов в структуре с их случайными, то есть:

· статистически упорядоченными фазовыми сдвигами друг относительно друга

· и амплитудно-частотными характеристиками (рис. 104).

Рис. 104

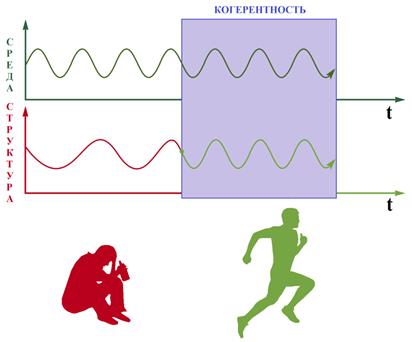

ð Если возникает некое совпадение фаз процессов — своевременность, синфазность — когерентность, — то происходит выборка необходимой информации.

ð Если НЕТ, то информация остаётся недоступной, хотя и присутствует в структуре.

Поясним термины по «Большому энциклопедическому словарю»:

АМПЛИТУДА (от лат. amplitudo — величина), наибольшее отклонение колеблющейся по определенному закону величины от среднего значения или от некоторого значения, условно принятого за нулевое.

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (частотная характеристика), зависимость амплитуды колебания на выходе устройства от частоты входного гармонического сигнала. Измеряется по изменению частоты постоянного по амплитуде входного сигнала. Амплитудно-частотная характеристика показывает, как передаются его отдельные гармонические составляющие, и позволяет оценить искажения его спектра.

КОГЕРЕНТНОСТЬ (от лат. cohaerens — находящийся в связи), согласованное протекание во времени нескольких колебательных или волновых процессов. Если разность фаз двух колебаний остаётся постоянной во времени или меняется по строго определенному закону, то колебания называются когерентными. Колебания, у которых разность фаз изменяется беспорядочно и быстро по сравнению с их периодом, называются некогерентными.

СИНФАЗНОСТЬ — совпадение фаз при рассмотрении нескольких процессов в одной и той же системе координат.

В информационно ненасыщенных уровнях структуры возникновение когерентности каких-то их процессов с другими внешними или внутренними по отношению к рассматриваемому уровню структуры процессами — это изменение её качественного состояния на какое-то время, в течение которого в ней могут:

· сложиться новые образования,

· возникнуть новые процессы.

Рис. 105

ð Следствием этого может быть то обстоятельство, что по исчезновении когерентности структура НЕ сможет вернуться в предшествующее возникновению когерентности состояние, и таким образом совершиться «шажок» в её развитии (рис. 105).

Фактор своевременности — когерентность — подачи информации, энергии — сказывается на развитии и течении процессов: так световое излучение лампочки отличается от когерентного излучения лазера и они оказывают качественно различное воздействие на объекты, с которыми взаимодействуют, даже при одинаковой энергетической мощности потока излучения.

Своевременность по отношению к процессам в структуре можно понимать двояко:

Ø во-первых, в смысле узкого интервала времени, в течение которого имеют место некие явления в их совокупности;

Ø во-вторых, для структур, обладающих памятью, можно понимать в смысле — не позднее, чем им понадобиться эта информация в развитии,

— хотя в течение какого-то времени факт обретения ими этой информации может и не проявляться с точки зрения внешнего наблюдателя.

Синфазность, когерентность, в смысле известном из физики, — одно из проявлений своевременности в процессе течения совокупности каких-то процессов.

4)Общеприродный фактор (ОФ), выделяющий случайно построенный отклик,

— обладающий информационным насыщением, достаточным для сохранения структурой достигнутого уровня организации или повышения его.

Это своего рода «ВЕСЫ», на которых сравнивается порождённый отклик с неким эталоном, возникающим в течении тех же процессов, что порождают и сам отклик.

Рис. 106

Возможно, что на каком-то этапе эволюции, после преодоления некоего рубежа мощности по переработке информации, проявление деятельности всех названных безинтеллектуальных каждая сама по себе компонент называется людьми ИНТЕЛЛЕКТОМ.

Но эта совокупность процессов и факторов имеет место:

· в самых разных частотных диапазонах,

· на разных носителях информации,

· на разных уровнях иерархии в организации Мироздания.

При таком понимании Мироздание в целом и его фрагменты обладают интеллектом и личностным аспектом. Интеллекты же различаются по освоенным ими частным фрагментам общевселенской меры. ИНТЕЛЛЕКТ — процесс расширения частной меры; процесс, объемлющий иерархию вложенных в него процессов отображения.

Рис. 107

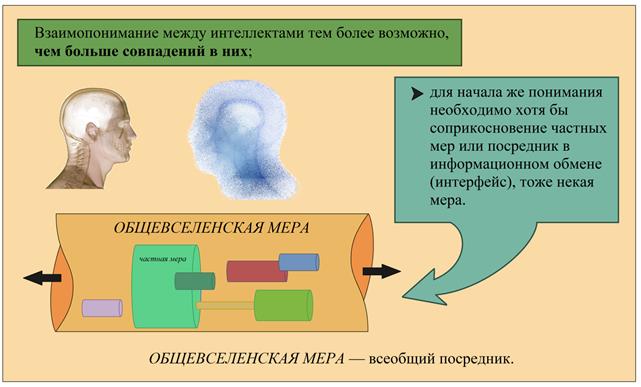

Назовём некоторые совпадения, необходимые для взаимопонимания:

· по материальному носителю, в котором протекает процесс информационного обмена между интеллектами;

· по частотному диапазону процессов существования структур носителей интеллекта;

· по частотным диапазонам тактовых (разделяющих кодовые группы одну от другой) и несущих частот, в которых идёт информационный обмен;

· по системе кодирования информации;

· по энергетической мощности, необходимой и (или) допустимой для информационного обмена;

· по общности информационной базы, необходимой для взаимоопознавания при первом и последующих контактах.

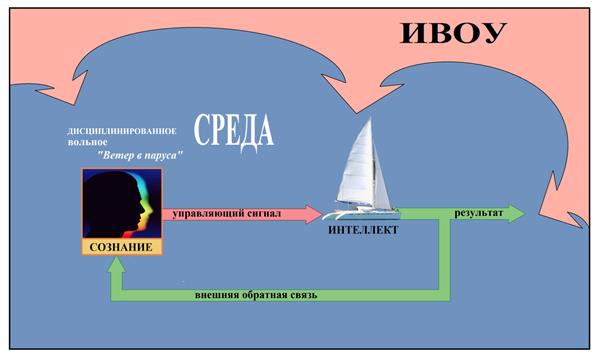

ИНТЕЛЛЕКТ — одно из СРЕДСТВ, данных СОЗНАНИЮ человека.

И как всякое СРЕДСТВО — он УПРАВЛЯЕМ.

Говорят: «ветер в голове». По отношению к информационным потокам в Мироздании можно сказать и так. Но тогда по отношению к ним интеллект — паруса (рис. 108).

Искусство плавания под парусами состоит в том, чтобы не ловить ненужный ветер в паруса. Тогда даже на самом маленьком кораблике можно прийти, куда надо.

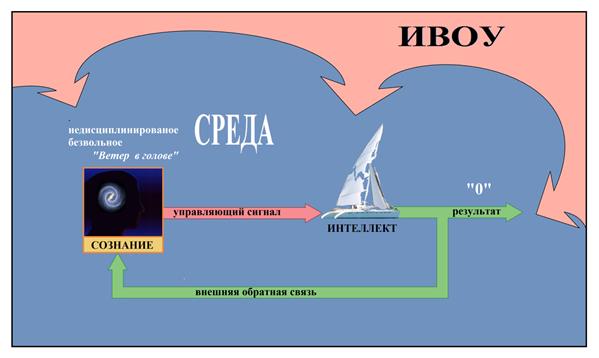

Рис. 108

Но если вся мощь парусов «выжимателя ветра» (так в прошлом называли многие большие быстроходные парусники) окажется в руках неумелых, то «пенитель морей» (другой поэтический образ, которым характеризовали быстроходные парусники), будет игрушкой, гонимой морской стихией, будто на нём нет ни руля, ни ветрил; он будет уничтожен стихией потому, что на его борту нет людей, способных правильно управиться с парусами (рис. 109).

Рис. 109

Так же и интеллект под управлением недисциплинированного безвольного сознания захлёбывается в потоке мельтешащих мыслей, как встающих из памяти, так и приходящих извне, и рвёт организацию психики в клочья. Дисциплинированное же сознание удержит только необходимые ему для осмысленного дела мысли, и интеллект будет помощью сознанию и душе в пути человека.

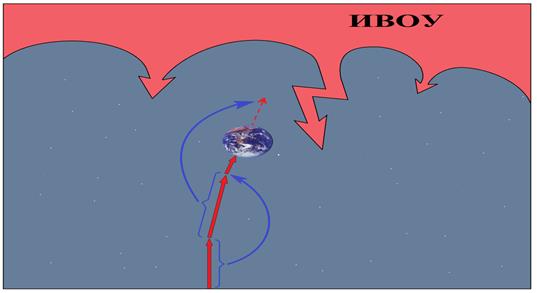

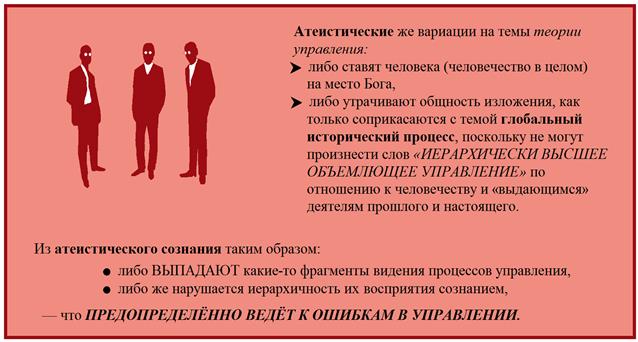

Изложение взглядов на интеллект в теории управления неизбежно прежде всего потому, что понятие полной функции управленияневозможно ввести, миновав понятие интеллект. Но в этом случае интерпретация процесса существования Мироздания как процесса самоуправления по некой, пусть и неизвестной нам, полной функции управления неизбежно ведёт к понятию Высочайшего (Наивысшего) из интеллектов, ведущего этот процесс самоуправления Вселенной по полной функции.

Рис. 110

Рис. 111

Рис. 112

Кроме того, большинство людей привыкло иметь дело с индивидуальными интеллектами себе подобных. Встретившись с нечеловеческим интеллектом, большинство будет испуганно вплоть до сумасшествия просто самой непривычностью случившегося. Но в истории действуют не только индивидуальные, но и соборные интеллекты и другие интеллекты, иерархически высшие по отношению к индивидуальному человеческому интеллекту. Чтобы увидеть их действие, их некую целесообразность, необходимо единое понимание фактора, названного «интеллект», в различных его проявлениях вне зависимости от его иерархического положения в Объективной реальности.

2015-05-12

2015-05-12 3194

3194