1.Аналитические карты – на них отображают такое расчленение п-д и усл-ий, при кот-х учитывают лишь один или неск-ко характерных показ-лей (напр-р: карты равной несущей способности; -равных осадок и т.д.).

2.Синтетические – дается общая оценка и/г усл-й. могут состоять из 1 листа или из серии листов (по кот-м дают раздельно изображение различных геол. объектов при сложных и/г усл-х).

3.Общие карты – состав-ют для обоснования областной планировки без учета специальных строит-х мероприятий.

4.Специальные – предназначенные для решения опред-х видов техн-х задач применительно к различным отраслям строит-ва (они отображают распределение опр-х геол. явлений, напр-р: карст).

Содержание: и/г карты делятся на:

1)Карты общего назначения:

а)карты геол. изученности. На них показ-ют все точки наблюдений (скв., полевые методы исслед-й). Карты дают возможность получить представление о точности др. карт. Число разведочных выработок для состав-я карт опр-ся харак-м местности и сложностью и/г усл-й.

б)и/г карты. При изображении на картах п-д или массивов применяют => классиф-ю:

формация, геолого-генетический комплекс п-д, петрограф-й тип (одинаковый сос-в, стр-ра, текстура), петрограф-й вид (одинаковый тип, но петрограф-ие св-ва, кот-е влияют на и/г св-ва разные), петрограф-й подвид (все одинаковое, но разные W, Kв и т.д.), литология и геол. усл-я, г/г усл-я, геодинамические процессы.

в)карты и/г районирования

регионы (по геоструктурным признакам), области (по геоморфол-м усл-м), районы (по петрограф-м признакам), участки (по г/г усл-м и проявлению геодинамич-х процессов)

2)Специальные и/г карты (карты карстовых районов, оползней, селей, суффозии и др.).

Порядок составления и/г карт: основа топокарты. Во время подготовки к картированию необходимо все имеющиеся материалы съемок. Перед началом картирования проводят маршрутное обследование. Затем составляется проект рабочей программы съемки (где устанавливается кол-во точек наблюд-ий). По завершению подготовит-х работ начинают полевые работы, в ходе кот-х выполн-ся полевые исслед-я; при этом особое внимание удел-ся геодинамическим процессам. После полевых работ производят обработку полевых исследований. Все данные приводят на и/г картах.

6. Инженерно-геологические свойства лессовых пород.

Лессы – однородные неслоистые сильнопылеватые, макропористые, маловлажные п-ды, кот-е дают просадку при замачивании. В подгруппу лессовых п-д выд-ся лессы и лессовые гр-ты, кот-е занмают промежут-ое полож-е м/д лёссами глинами. Лёссовые п-ды м.б. непросад-ми.

При хар-ке лёссовых п-д важнейшей их особ-тью явл-ся просадочность. Мощ-ть п-д колебл-ся от неск. Метров до сотен метров. По усл-ям залегания они занимают покровное полож-е.

Лёссовые п-ды разнообразны по грансоставу, среди них выд-ся лёссовидные пески, супеси, суглинки и глины.

Лёссы хар-ся высоким содерж-ем пылеватых частиц, они более однородные п-ды. Чаще лёссы явл-ся полиминер-ми обр-ми, характерная черта – карбонатность.

· We 1- 40%, зависит от климата, лёссы просадочны, если We <15%.

· Суммарная пористость n 30-60%, средняя 44-50%, невысокая пластичность J=4-10%,чем больше глин. частиц, тем больше пласт-ть.

· Плотность лёссов невысокая ρ = 1,33-2,03 г/см².

Малая водопрочность, быстро размокают и размываются, Кф = 0,001-8,5 м/сут;

Просад-ть – спос-ть лёссов уменьшат ь свой объём при увлаж-ии, выраж-ся через к-т относ просад-ти:

Lпр= hp-hp̀/hp, hp – высота образца гр-та ненаруш-ой стр-ры при давлении, равном давлению от внешней нагрузки и собственного веса гр-та; hp̀ – высота образца того же гр-та при давлении после замач-я водой. Если Lпр>0,01 то гр-т просадочный.

При проведении и/г изысканий на площадках, сложенных просадочными гр-ми д.б. установ-ы:

1.Тип гр-х усл-й по просад-ти, межчастичная пористость 13-35%;,

2.Относительная просад-ть (εsl) от собств-го веса гр-та и нагрузки от фунд-та (εsl>0,01);,

3.Величина нач-го просад-го давл-я (Рsl) – давление при кот-м εsl>0,01кг·с/см².,

4.Величина просад влаж-ти (Wsl) – при отсут-ии замач-я и возможном медленном увелич-ии вл-ти;,

5.Модуль деф-ии (Е) при природной влаж-и и в водонасыщ-м состоянии;

6.Степень измен-ти сжим-ти осн-я, сложенного просад-ми гр-ми;

7.Удельное сцепление и угол вн трения (с и φ) при природ и водонасыщ-ом сос-ях;

8.Сцепление и угол внутр-го трения просад-х гр-в, уплотненных до заданной плотности;

Просадки в лессах в основ-ии соор-й всегда неравномерны, что вызывает в соор-х взник-е трещин, а иногда полное разрушение соор-я.

При профел-ке перед стр-вом необх-мо либо предотвратить увлажнение, либо предварительно замочить их.

Упрочнение лессов достигается силикатиз-ей, термич-й обраб-й, хар-р мероприятий опр-я категорией просад-ти лессов и назнач-ий соор-я:

1. Замач-е и выдерж-е под нагрузкой;

2. Закачка смол;

3. Срезка просад толщ, трамбовка.

Лессовые гр. содержат >50% пылеватых ч-ц раз-ром 0,05 – 0,001мм, хар-ся ↑ порис-ю и наличием макропор.

Лессы обладают харак-ми и довольно устойч-ми приз-ми и св-ми, из кот-х для и/г их оценки важны = >: 1)макро-пористость;

2)высокая пылеватость;

3)часто высокое содерж-ие солей;

4)легкая размываемость и размокаемость;

5)склонность к просадкам при увлажнении;

6)ус-ия залегания в виде мощ-х толщ и покровов.

Эти приз-ки и св-ва яв-ся => усл-ий образов-ия лессового мат-ла.

7. Инженерно-геологические изыскания под строительство.

И/г изыскания для стр-ва выполн-ся в порядке, установленном законодат-вом и должны обеспечивать комплексное изучение прир-ых усл-й р-на, площ-ки, террасы, местных строит-х материалов, источников водоснабжения и получение достоверных мат-лов для разработки экономически-обоснов-ых проектных решений.

В состав и/г изысканий входят: сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет; дешифрирование космо-,аэрофотоматериалов и аэровизуальные наблюдения; маршрутные наблюдения (рекогносцировочное обследование); проходка горных выработок; геофизические исследования; полевые исследования грунтов; гидрогеологические исследования; сейсмологические исследования; сейсмическое микрорайонир-е; стационарные наблюдения; лабораторные исследования грунтов и подземных вод; обследование грунтов оснований существующих зданий и соор-й камеральная обработка материалов; составление прогноза изменений и/г условий; оценка опасности и риска от геологических и инженерно-геологических процессов; составление технического отчета.

Необходимость выполнения отдельных видов и/г работ, условия их комплексирования (при и/г съемке и др.) и заменяемости следует устанавливать в программе инж-х изысканий на основе технического задания заказчика и с учетом стадийности проектирования, сложности и/г условий, уровня ответственности проектируемых зданий и соор-й (геотехнических категорий объекта).

Проводятся также иссл-ия по экологическим последствиям в различных ситуациях. Оценка охраны окр. среды обязательна на следующих объектах: аэродромы, полигоны, дороги, плотины 15 м и более, водозаборы, животноводческие комп-сы (1200 и > голов), особо характерные объекты.

Должны исслед-ся следующие 7 сфер: 1) воздух; 2) почвы; 3) поверх. воды; 4) п.в.; 5) недра; 6) растительный мир; 7) животный мир.

Цели исслед-ий – оценка современного состояния и прогноз изменений окр. среды под влиянием антропол-кой нагрузки, для ликвидации, минимизации или прдотвращения вред. Экол-ских последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.

Состав изысканий (> видов):

-сбор материала по сост-ю природ. среды

-влияние техногенных ист-ов

-санитарно-эпидемиологические исслед-я и др.

Эти иссл-я практически не выполняются потому, что нет во-первых, нормативов, во-вторых, требуется большое кол-во времени и специалистов. И/г иссл-ия повторяют и/экол-е по нескольким иссл-ям, поэтому последние можно вписать в и/г, чтобы не было дополнительных затрат.

Так же можно воспользоваться иссл-ми медиков, ботаников, кот близки к нашим. На сегодняшний день и/экол-е изыскания явл. редкостью и такие задачи должны решаться всеми совместно.

8. Основания инженерных сооружений, их виды.

Основание инж-го соор-я – это толща прир-х напластований г. п. непосредственно воспринимая нагрузку и взаимодейст-я с фунд-ми возвод-х на ней сооруж-й

Основания бывают скальные, нескальные или грунтовые.

К скальным относятся массивные изверженные, метамо-е и осадочные п-ды с жесткой связью м/д зернами у таких п-д прочность на сжатие > 50 кг/см2, деформ -ии скальных оснований под действием нагрузки от соор-я обычно не велики и обычно при проектировании не учитываются.

Грунтовые (нескальные). Это толща рыхлых п-д не связных или грубооломочные, пески, глины, илов. Таким основ-м свойст-но большая деформир-ть и неоднород-ть со структурными мотивами из кот, соор-т фундамент.

Если основ-ми соор-й служат скальные п-ды или грунтовые в усл-х их естеств-го залегания, то они наз-ся естес-ми основаниями, основ-я предвар-но уплотненные или закрепленные теми или иными способами наз-ся искусственно улучш-ми основаниями.

9. Виды фундаментов и их элементы.

Фундаменты инжен-го соор-я наз-ся подз. или подвод-е части соор-й возводимые на естест-м или искуств-м основании и служен-е для передач нагрузок от соор-я на основание.

При проектировании ф-ов следует:

1) Уст-ть глубину залож-я ф-ов, в завис-ти от геол. усл-й площадки, глубины сезонного промерз-я, также оттаивание и физ.-мех. св-ва гр-в;

2) Прави-льно оценить несущую способ-ть гр-х основ-й и их уст-ть при действии нагрузки соор-я;

3) Надо запроек-ть такую сис-му ф-ов и такие размеры, чтобы при нагруз-х от соор-й основ-я этих соор-й имели осадки < предельных для данного соор-я;

4) Обеспечить прочность ф-ов рассма-тривая их совместную работу с осн-ем;

5) Обеспечить min наруш-е при-р-й стр-ры ест-го осн-я

Все ф-ты дел-ся на 2 гр.:

1ГРУППА- ф-ты возво-димые в котлованах(ф-ты мелкого заложения)

2ГРУППА- ф-ты устрае-в-е в гр-те (ф-ты глубо-кого заложения).

В завис-ти от хар-ра работы ф-ты дел-ся на жесткие и гибкие. Осно-вное назначение ф-ов – передача давления от соор-я на основание. Грунты воспр-т давле-ние во много раз меньше прочности матерриалов конст-ии, поэтому ф-ам придают форму при кот. они могли бы распред-ть нагр-ку на требуемую S, поэтому глав. целью проек-я ф-ов яв-ся выбор их типа и основ-х размеров.

Типы фундаментов.

1) Отдельные ф-ты их уст-т наб один-й кол-лоной или балкой.Эти ф-ты могут развив-ся как в ширину, так и в длину.

2) Ленточные ф-ты под колонны – такие ф-ты воспр-т нагр-ку от ряда колонн.

3) Ленточные ф-ты под стены – их длина зависит от длины стены.

4) Сплошные ф-ты в виде железно-бетоных плит под сеть колонн и под стены. Они бывают в виде оболочек или кобчатой формы.

5) Массивные ф-ты – они делаются в виде жест-го масивва под всем соор-м Делают под доменные печи и под мостовые опры.

Все расчеты и проект-я ф-ов ведется по предел-м сост-м, под ним понимают такое напря-жен-е сост-е конструкции и основания соор-я, когда при моментальном увелич. нагру-ки происх-ит нарушение прочн-ти и устой-ти, и соор-е перест-т удовлет-ть предъявленным к нему требованиям т. е. Наст-т потеря устой-ти и разрушение, возник-т дефор-я

Проект-е основ-й по предел-м сост-м произв-ся исходя из 2 усл-й – это предел-е сост-е по деформац-м (2-е предел-е сост-е) и предел-е сост-е по устой-ти (1-е предел-е сост-е).

Расчет по предел-м деформ-м яв-ся основным и обязательным при проек-ии оснований для всех видов соор-й. Расчет по предел-й устой-ти только для соор-й восприним-х горизон-ю нагрузку.

Все соор-я и ф-ты подразд-ся по их чувств-ти к осадкам: 1гр.- чув-ств-я к осадкам; 2гр.- не чувств-я к осадкам. Наименее чувств-ны к неравном-м осадкам жесткие массивные соор-я, кот деформ-ся как единое целое – такие соор-я наз. абсол.жест-е. Вполне жест-ми яв-ся соор-я прочно связные по всем направл-м и представляю-е собой жесткие, ровные конст-рукции основ-е на перекрест-х ф-ов. К относит-но жест-м относ-ся ф-ты связ-х в одном направлении. Эта рама или ферма лежит на отдел. ф-ах связ-х перек-м. Выбор типа ф-та по его жест-ти произв-ся на основании анализа жидких дефор-й и в сравнении их с допус-тимыми деформац-ми.

10. Горные и буровые работы. Полевые методы исследования грунтов.

11. Фундаменты, их элементы, виды фундаментов.

12. Основания инженерных сооружений, их виды.

13. Задачи, решаемые геофизикой в инженерной геологии.

В кач-ве основного метода выбирается наиболее эффективный, производительный и дешевый, например:

а)при изучении строения исследуемого участка примен-ся ВЭЗ, ГИС,КМПВ и др.

б)при изуч-ии св-в г.п.: КМПВ, СП и т.д.

в)при из-ии г/г усл-ий:ЭП, ЕП и др.

г)при из-ии физ.-геол. явл-ий применяют: ВЕЗ, ГИС, ЭП.

Для каждого уч-ка по г/ф данным строятся карты, геоэлектрические разрезы и состав-ся отчёты.

В настоящее время возросла роль г/ф иссл-ий на стадии строит-ва и эксплот-ии соор-ий.

При обслед-ии полотна ж/д решаются задачи (с помощью г/ф):

-расчленение тела насыпи по литолог-му сос-ву, выяв-е степени просадки насыпи, выявление локальных неоднородностей и др.(применяется сейсмо- и электроразведка).

-При изучении технического состояния вдхр. и каналов с помощью ЕП, термометрии и резистивиметрии опр-ся кол-во противофильтр-ных меропр-ий, хар-ся процессы заиливания.

- Контроль за кач-вом мелиорации гр решаются сейсмоакустическими и электроразведочными методами.

- Методы ЕП и поверхностная резистивиметрия позволяют решать задачи технического контроля за эксплуатацией гидротех-ких соор-ий.

-Коррозия металла трубопроводов изучается электроразведкой. Контроль за сост-ем п-д в осн-ях соор-ий осущ-ся путём долговременных наблюдений за изменением физ. параметров п-д.

14. Характеристика дисперсных грунтов.

Грунт дисперсный - грунт, состоящим m отдельных минеральных частиц (зерен) ратного размера, слабосвязанных друг с другом; образуется в результате выветривания скальных грунтов с последующей транспортировкой продуктов выветривания водным или эоловым путем и их отложения.

Природные дисперсные грунты делятся на группы (связные и несвязные), подгруппы (осадочные), типы (минеральные, органо- минеральные. органические), виды (глинистые, илы. сапропели. за- торфованные грунты, торфы, пески, крупнообломочные грунты) и раз- новидности.

Разновидное г ь грунтов Размер зерен, частиц (1, мм Содержание

зерен,

частиц,

% по массе

Крупнообломочные:

- валунный (при преобладании >200 >50

нсокатанных частиц - глыбовый)

- галечниковый (при нсокатанных >10 >50

гранях - щебенистый)

- гравийный (при нсокатанных >2 >50

гранях - дресвяный) Пески:

- гравелистый >2 >25

- крупный >0,50 >50

- средней крупности >0.25 >50

- мелкий >0.10 >75

- пылеватый >0.10 <75

15. Классификация грунтов.

Классификация грунтов включает следующие таксономические единицы, выделяемые по группам признаков:

— класс - по общему характеру структурных связей;

— группа — по характеру структурных связей (с учетом их прочности);

— подгруппа — по происхождению и условиям образования;

— тип — по вещественному составу;

— вид — по наименованию грунтов (с учетом размеров частиц и показателей свойств);

— разновидности — по количественным показателям вещественного состава, свойств и структуры грунтов.

I Класс природных скальных грунтов — грунты с жесткими структурными связями (кристаллизационными и цементационными).

Группа: Скальные

подгруппа:-магматические (интрузивные,

эффузивные)

-метаморфические

-осадочные

Полускальные

-эффузивные

-осадочные

II Класс природных дисперсных грунтов — грунты с водноколлоидными и механическими структурными связями.

Группа: Связны

подгруппа:-осадочные

Несвязные

-осадочные

III Класс природных мерзлых грунтов — грунты с криогенными структурными связями.

Группа: Скальные

Подгруппа:-Интрузивные

-Эффузивные

Метаморфические

- 0садочные

Полускальные

-Промерзшие

-Эффузивные

-Осадочные

Связные

-осадочные

Ледяные

-конституционные

-погребенные

-пещерно-жильные

IV Класс техногенных (скальных, дисперсных и мерзлых) грунтов — грунты с различными структурными связями, образованными в результате деятельности человека.

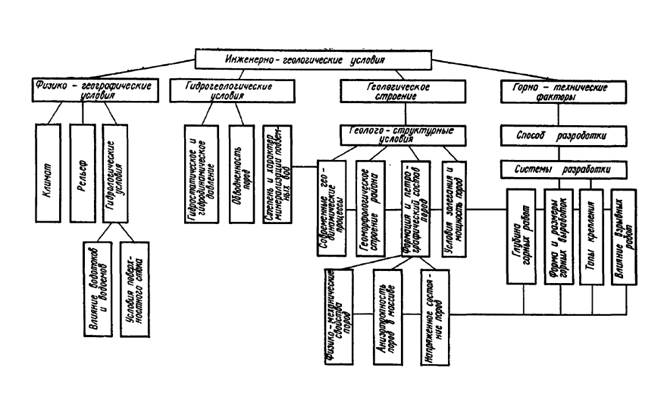

16. Инженерно-геологические условия (определение). Их компоненты.

Под и/г усл-ми принято понимать определение ныне существующее структурно- тектоническое строение терр-ии, состав строения, физ-мех св-ва слагающих эту терр-ию пород, усл-я их залегания, хар-р рельефа, г/г, мерзлотные особенности терр-ии, а так же климат, хар-р и интенсивность соврем. геол. и и/г процессов.

!И/г усл-я являются многофакторными и меняются в пространстве и времени.

!И/г сул-я могут быть сходными и различными.

!И/г факторы явл-ся составляющими частями и/г усл-ий, имеющие соственное взаимодействие и взаимообусловливание на строгоопределнной трер-ии.

Важными среди формирующих и/г факторов явл-ся:

- геол. строение местности;

- хар-р слагающих ее п-д (состав, св-ва, строение);

- Рельеф

- Мерзлотно-г/г особенности

Формирование и соврем-ое проявление этих факторов определяются всем ходом развития той или иной терр-ии, а с другой стороны климатическими усл-ми.

Гео-ие особенности терр-ии и история их формирования выделяются как регион-е геол. факторы

Климат и все что с ним связано выделяются как з ональные геол. факторы.

Совместное влияние этих фак-ов определяют формирование и/г усл-ий крупного региоа или любого участка.

17. Гравитационные процессы.

Гравитац-е процессы развиваются под влиянием гравитац-х сил. К ним относятся обвалы, вывалы и осыпи.

Под вывалами понимают обрушение, т.е. внезапный отрыв и падение отдельных глыб и блоков г.п. из откосов выемок, бортов карьеров, с крутых или отвесных склонов.

Под обвалами понимают обрушение как отдельных глыб и блоков, так и более крупных объемов твер-х г.п. из из обнажений, располож-х на нагорном склоне выше бровки откоса, или из крутой, отвесной верхней части склона.

Осыпи – это накопления, образующиеся при скатывании со склонов обломков п-д различных размеров – от дресвы до крупных глыб.

Обвальные явления хар-ют неустой-ть склонов и откосов и на уч-ках их распр-ния создают постоянную опасность для жизни и деятельности людей, сохранности и экспл-ии соор-ий.

18. Карст.

Наличие карста в том или ином районе всегда вызывает сомнение в устойчивости местности, проект-мых соор-ий. Карст часто вызывает большие осложн-я при производ-ве строит-х и горных работ. В карстовых рай-х многочисленны примеры деформаций и провалов соор-й. Защита от опасных последствий развития карста достигается осуществ-ем разнообразных мероприятий. При и/г оценки территорий и усл-й строит-ва соор-ий нужно знать усл-я залегания закар-х или карстующ-ся п-д.

Однако карстовые явления нельзя рассматривать как неблагоприятные. К древним карстовым пустотам приурочены МПИ бокситов. Поэтому изучению карста уделяется большое внимание при и/г исследованиях.

Карст – совокуп-ть геол. процессов и явлений, вызванных раствор-ем подземными и повер-ми водами п-д и проявляющихся в образовании в них пустот, нарушением стр-ры и изменением св-в.

Основные усл-я развития карста - наличие карстующихся г.п., способ-х пропускать воду, и наличие движущейся воды, способной растворять и выщелачивать г.п.

Результатом процессов явл-я образование хар-ых явлений: подземных карстовых формы, своеобразный рельеф, континентальные накопления разного генезиса. Карст будет протекать интенсивно под воздействием опред-х природных факторов: условия залегания карстующихся п-д, трещиноватость г.п., наличие эрозионной сети, современные движения з.п., климатогидрологические фак-ры, техногенные фак-ры(планировка поверхности, добыча п.и.).

Поверхностные формы карста – это формы, образующиеся в КП, имеющие ширину или высоту входа больше, чем длину или глубину. К ним относятся: 1) карстовые ниши, углубления различной формы, размера и генезиса, расположены на склонах массивов, сложены КП; 2) карры – углубления в различные КП, бывают в виде трещин, борозд, желобков, лунок и ложбинок, выделяются карровые поля, кот. являются участками инфильтрационного питания; 3) поноры – небольшие отверстия или группы расширенных трещин, как обнаженные так и скрытые под водонепроницаемыми отложениями, поглощают воду и отводят ее в глубину карстового массива. Выделяют 3 типа понор: поноры-щели, колодцеобразные, воронкообразные; 4) карстовые рвы, образуются за счет трещин бокового отпора, глубина до 20 м и более, длина неск. Км; 5) карст. воронки – это впадины, кот. имеют блюдцеобразную, коническую, цилиндрическую формы и образуются в растворимых в воде г.п.; 6) карстовые котловины – это замкнутые карст. понижения часто сложной формы с поперечником > 100-200 м.; 7) полье – карст. котловина, вскрывшая своим днищем водоупоры, это ровная площадка, покрытая некарст-ся г.п.; 8) карст. колодцы, колодцеобразные вертикальные каналы, 1-3 м в поперечнике, глубина ≈ 20 м. Глубина д.б. > ширины.

Подземные формы карста – поглощенные трещинами, воронками, двигаясь в карстовом массиве, образуют подз. полости, пещеры, подрусловые каналы, каверны. Пещеры образуются в зонах вертикально нисходящей циркуляции карст. колодцы или шахты с расширениями в виде гротов назыв. вертикальными пещерами. Пещеры – зоны горизонтальной циркуляции карст. вод и переходные зоны образуются в результате размывающей и выносящей деят-ти карст. вод.

По генезису подземные полости бывают: 1) коррозионно-разрывные формы с дождевым и снеговым питанимем (трещинные колодцы); 2) инвально-коррозионные формы с дождевым и снеговым питанием (карст. колодцы и шахты); 3) коррозионно-эрозионные формы с инфильтрационным питанием (пещеры, поноры, вскрытые источники); 4) корроз-абразионные формы.

19. Свойства грунтов.

Св-во- это кач-во п-ды в опр-х условиях. По хар-ру проявления все св-ва делятся на:

- Физические (проявляется без изменения струк-ных связей) а)плотность – отношение массы гр к объему[г/см³].В и/г исп-ся => показатели: ρ-плотность тверд. частиц. -плот-ть влажного гр. –плот-ть скелета гр. –плот-ть скелета высушенного гр.б)проницаемость -св-во гр пропускать ч/з себя жид-сть и газы при наличии перепадов давления. Теплофизические св-ва а)теплоемкость- хар-ет способ-ть гр поглощать тепловую энергию при теплообмене, б)теплопроводность- хар-ет способ-ть гр проводить тепло, в)температуропроводность- хар-ет скорость изменения темпер-ры в => поглощении или отдачи тепла, г)морозостойкость- хар-ет поведение гр при переходе их ч/з 0˚С. Электрические св-ва а)электропроводность- спос-ть гр проводить эл. ток, б)диэлектрическая прониц-сть- показ-ет во сколько раз эл.сила, действующая на любой заряд в данной среде < чем в вакууме.

Магнитные св-ва – под их влиянием в дисперсных гр меняется их струк-й тип связи.

-Физ-хим. св-ва – прояв-ся за счет изменения стр-х связей в рез-те взаимодействия компон-ов слагающих гр. Растворимость – спос-ть растворяться под действием природных вод или иных раств-в. Адсорбционные св-ва – спос-ть дисперсных гр-ов при фильтрации ч/з них жидкости или газа задерживать содерж-ся в них в-ва, молекулы или компоненты. Пластичность – спос-ть гр-в под воздействием внешних сил изменять форму, т.е. деформироваться, без разрыва сплошности и сохранять эту форму после снятия внешних сил. Набухаемость – спос-ть дисперсных гр ↑ объем в процессе взаимодействия с водой или раств-ми. Капиллярные св-ва – выраж-ся в способ-ти гр. перемещать воду в вертикал. и горизонт. направлениях, а также в проявлении капиллярной связности гр. Водопрочность – сп-ть гр сохранять мех. прочность и устой-ть при взаимодействии с водой. Просадочность это явл-ие, обратное набуханию. Липкость – сп-ть гр при опр-м содержании воды прилипать к поверхности разл. предметов.

-Физ-мех. св-ва. Деформационные св-ва – хар-ют поведение гр под нагруз-ми, не превыш-ми критические, не приводящие к разрушению. Прочностные св-ва – хар-ют поведение гр под нагрузками, = или привыш-ми критические и опр-ся только при разруш-ии гр-в(осн. пок-ли: сдвиг и раздвиг). Реологические св-ва – св-ва гр хар-ие их поведение под давлением во времени. Прояв-ся в виде деформации ползучести.

20. Стадии проектирования и изысканий.

И/г работы производственного хар-ра, выполненные при строит-ве различ-х соор-й, в отличие от науч-х и/г исслед-й, принято наз-ть и/г изысканиями. В зависимости от целей и задач, и/г изыск-я можно разделить на 6 этапов: 1) исслед-я для общего строит-ва в целом по России,обл-м, районам и т.д.; 2) Изыскания для выбора площадок строит-ва; 3) Изыск-я на выбранной площадке; 4) Изыскания для отдельных зданий и соор-й; 5) Изыскания в период строительства; 6) Изыскания в период эксплуатации.

Стадийность изыск-й опред-ся стадиями проектирования, стр-ва и эксплуатации соор-й. Стадийность – одно из основных положений методики изысканий, она регламентируется норматив-ми документами (СНиП). Установлены следующие стадии проект-я:

Стадия –схема:определяет комплексы соор-й и рай-ны их размещ-я,рациональное использ-е, экологическую защиту и др. процессов. В схемах приблизительно устанавливается возмож-ть или целесообр-ть строит-ва.

Технико-экономическое обоснование(ТЭО): детально рассм-ся основные вопросы схемы применительно к конкретным объектам. Выбирается место, тип соор-й, методы производ-ва и т.д. На стадии ТЭО собирают литератур-е и архивные мат-лы об и/г и г/г усл-х площадки стр-ва для выбора ф-та.

Стадия проектирования: больш-во зданий и соор-й проект-ся на основании данных схемы в одну стадию. Если и/г усл-я сложные, то разреш-ся допол-я стадия – рабоч. документация.

В градостроительстве сложилась несколько иная последов-ть проект-я в виду разнообразных объектов, транспорт-х и иных коммуникаций, инж-й защиты терр-ии и др.

На этой стадии проводят и/г съемку, г/ф работы, зондирование гр-в. Объем и/г изыск. зависит от геоморфологии строит. площадки.

По изысканиям для гржд-го стр-ва выделяют:

● Районную планировку и застройку терр-ии со стадиями схема и проект;

● Генеральный план планировки и застройки части круп-го города с подразделением, схема и проект;

● Проект детального плана планировки застройки части круп-го города (микрорай-на), особенно при сложных прир-х усл-ях;

● Проекты отдельных объектов и соор-й для кот, в случ-ях высокой стоимости и сложности допускается разработка ТЭО и рабоч. документации.

Соблюдение стадийности при проектировании, особенно крупных объектов, позволяет избежать ошибок при решении принципиальных вопросов, способствует рациональной системной последовательности изысканий.

Состав и/г изыск. гостирован и должен обеспечивать комплексное изучение и/г усл-й района (площадки, участка, трассы) проект-го строит-ва, включая рельеф, геолог-е строение, геоморф-е и г/г усл-я, состав, состояние и св-ва гр-в, геолог-е и и/г процессы, изменение усл-й освоенных (застроенных) терр-й, состав-е прогноза возможных изменений и/г усл-й в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геолог-й средой с целью получения необх-х и достаточных материалов для проектирования, строит-ва и эксплуатации объектов.

21. Цели инженерно-геологического картирования.

2015-05-12

2015-05-12 321

321