Проблема видообразования принципиально решена Ч. Дарвиным (1859) на основе его концепции дивергенции. Дивергенция происходит под влиянием естественного отбора, действующего в условиях острой внутривидовой конкуренции в пользу вариантов, наиболее уклоняющихся от исходной формы. Согласно современным представлениям, видообразование происходит под контролем дизруптивного отбора и не требует обостренной внутривидовой конкуренции как обязательного условия.

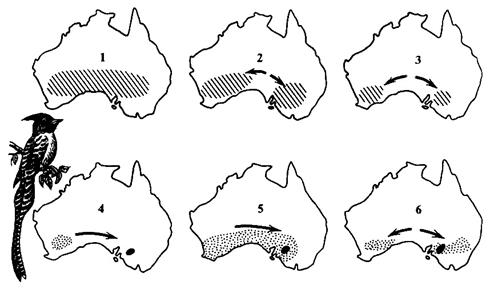

К настоящему времени наиболее изучен механизм аллопатрического видообразования, связанного с пространственной изоляцией отдельных популяций данного вида. Популяции, обитающие в различных участках ареала вида, подвергаются действию разных направлений естественного отбора, а географическая изоляция препятствует обмену генетической информацией между обособленными популяциями (рис. 150). Микроэволюционные процессы в таких популяциях (мутации, популяционные волны, естественный отбор) приводят к дивергенции фенотипических признаков и генотипов составляющих их особей. Репродуктивная изоляция завершает процесс видообразования (рис. 151). Результатом аллопатрического видообразования является, например, возникновение галапагосских вьюрков. Они образовались от единой формы, переселившейся с материка Южной Америки и подвергшейся в условиях географической изоляции (удалённые друг от друга острова) влиянию различных направлений естественного отбора. Спустя некоторое время их ареалы могли перекрываться, однако вьюрки вели себя уже как представители вполне сформировавшихся (репродуктивно изолированных) видов.

|

|

|

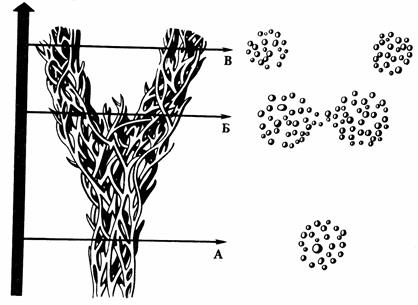

Симпатрическим видообразованием называется образование нового вида в пределах ареала исходного вида, в котором с самого начала решающая роль принадлежит не географической, а биологической (генетической) изоляции. Часто при симпатрическом видообразовании образуются виды-двойники, практически неразличимые внешне и имеющие перекрывающиеся ареалы.

| |||

|

У растений симпатрическое видообразование происходит путём полиплоидии. Так, существуют виды пшениц с 14, 28 и 42 хромосомами. В клетках дикого хлопчатника содержится 26 хромосом, в клетках культурного хлопчатника - 52 хромосомы.

2015-05-13

2015-05-13 1666

1666