Генераторы стабильного тока (ГСТ) должны обеспечивать неизменный выходной ток при изменении нагрузки Rн.

В простейшем случае эта задача может быть решена с помощью токозадающего резистора R(рис. 2.4). В этой схеме реальная нагрузка условно показана как резистор Rн.Ток в нагрузке iн:

. (2.1)

. (2.1)

Если R >> Rн, то ток Iн слабо зависит от изменений сопротивления нагрузки. Действительно, дифференцируя (2.1) получим

. (2.2)

. (2.2)

Следовательно, увеличивая R, можно уменьшить изменения тока нагрузки  до требуемой величины. Однако схеме на рис. 2.4 присущ недостаток – большая часть мощности, поступающей от источника питания, выделяется в резисторе R и не поступает в нагрузку Rн.

до требуемой величины. Однако схеме на рис. 2.4 присущ недостаток – большая часть мощности, поступающей от источника питания, выделяется в резисторе R и не поступает в нагрузку Rн.

Рис. 2.4

Значительно удобнее вместо резистора R использовать нелинейные элементы, обладающие малым сопротивлением по постоянному току R0 = U / i и большим дифференциальным Ri = DU / DI, например, транзисторы.

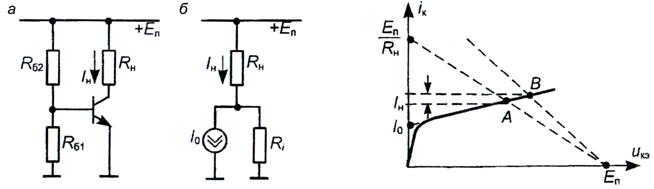

На рис. 2.5, а приведена схема простейшего ГСТ на биполярном транзисторе и его эквивалентная схема (рис. 2.5, б). В качестве стабилизирующего элемента используется выходная цепь транзистора (промежуток эмиттер-коллектор), имеющая вольтамперную характеристику требуемого вида (рис. 2.6).

|

|

|

Рис. 2.5 Рис. 2.6

Рабочая точка (ток Iн) определяется пересечением характеристики и нагрузочной линии (точка А). При изменении Rн рабочая точка перемещается по характеристике. Например, при уменьшении сопротивления нагрузки на величину DRн, рабочая точка переместится в точку В, что приведет к увеличению тока нагрузки на  (рис. 2.6). Чем больше выходное дифференциальное сопротивление транзистора Ri = Du / Di(чем более горизонтально идет характеристика), тем меньше изменение тока нагрузки Iн.

(рис. 2.6). Чем больше выходное дифференциальное сопротивление транзистора Ri = Du / Di(чем более горизонтально идет характеристика), тем меньше изменение тока нагрузки Iн.

Так как на участке стабилизации (пологая область) характеристика транзистора аппроксимируется выражением

iк = I0 + uкэ / Ri, (2.3)

легко получить

DIн / Iн = DRн/ Ri. (2.4)

Таким образом, в транзисторном стабилизаторе стабилизация тока определяется величиной Ri(эквивалент Rна рис. 2.4), которая может достигать десятков и сотен килоом.

Величину тока нагрузки Iн можно задавать, изменяя режим работы транзистора по постоянному току с помощью резисторов Rб1 иRб2. Часто в цепь эмиттера транзистора включают резистор Rэ, улучшающий стабильность и увеличивающий сопротивление Ri.

На рис. 2.7 приведена распространенная схема ГСТ на полевом транзисторе с управляющим переходом. Она удобна тем, что является двухполюсником и напряжение Uзиформируется за счет автоматического смещения Uзи = iс Rи. В частном случае при Rи = 0 и uзи= 0, Iн = IC макс.

Рис. 2.7

Широкое распространение в аналоговых ИС получили стабилизаторы тока, называемые токовыми зеркалами или отражателями тока. Схема рис. 2.8 отличается от схемы рис. 2.5 способом задания режима транзистора VТ2. Вместо делителя напряжения Rб1 – Rб2 в ней используется нелинейный делитель, составленный из резистора R0 и транзистора VT1, включенного в диодном режиме (в прямом направлении).

|

|

|

Рис. 2.8

Ток Iо в левой части схемы равен

. (2.5)

. (2.5)

где U* – прямое напряжение, устанавливающееся на эмиттерном переходе транзистора VT1 под действием тока I0 (напомним, что для кремниевых транзисторов U* = 0,6...0,8 В).

Ток базы второго транзистора значительно (в b раз) меньше тока I0 и может не учитываться.

Одновременно напряжение U* поступает на базу транзистора VТ2. Оба транзистора работают в активном режиме и, если они одинаковы, то Iн = I0 (то, что для VТ1 Uкб = 0, а для VТ2 Uкб > 0 в активном режиме влияет слабо), причем это равенство не нарушается при различных дестабилизирующих воздействиях. Отметим, что «токовые зеркала» особенно эффективны именно в микроэлектронном исполнении, обеспечивающем идентичность параметров транзисторов, одинаковые температурные зависимости, одинаковое «старение» и т. д. Существуют также схемы, в которых «отражение тока» происходит с изменением масштаба. С этой целью в цепи эмиттеров включают резисторыRЭ1≠RЭ1.

2015-05-13

2015-05-13 8570

8570