1. Оценка техники записи ЭКГ

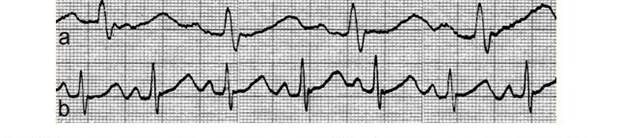

1.1. Скорость движения ленты. Большинство современных электрокардиографов могут регистрировать ЭКГ с различной скоростью движения ленты: 12,5, 25, 50, 75 и 100 мм/с. При большой скорости (>50 мм/сек) ЭКГ выглядит растянутой с закруглёнными вершинами зубцов, при медленной – наоборот, наблюдается сближение заострённых зубцов ЭКГ, а амплитуда их кажется увеличенной. Как правило, при записи ЭКГ используют скорость 50 и 25 мм/с. Первая используется наиболее часто в повседневной практике, а вторая необходима при регистрации ЭКГ на длинную ленту при выявлении и анализе аритмий или при длительном ЭКГ-наблюдении. Скорость движения регистрируется на ленте ниже записи электрокардиограммы. Если скорость движения ленты не указана, то подразумевается по умолчанию скорость 50 мм/с. При скорости 50 мм/с цена деления в 1 мм на ленте соответствует временному отрезку 0,02 с, при скорости 25 мм/с – 0,04 с.

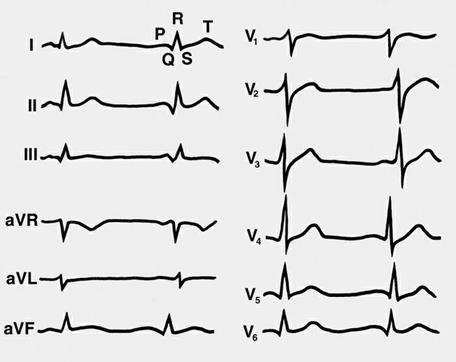

Рис.6 Вид электрокардиограммы при различной скорости движения ленты а) 50 мм/c, б) 25 мм/c

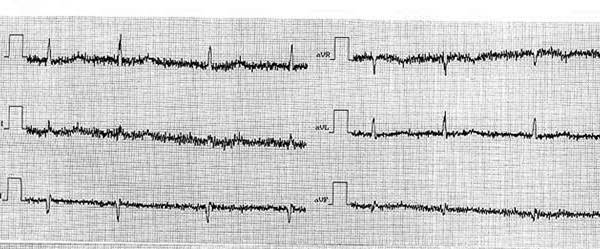

1.2. Помехи при регистрации ЭКГ (наводные токи, дрейф изолинии из-за плохого контакта электродов с кожей и др.) называются артефакты. Если помехи значительны, ЭКГ следует переснять.

Рис.7 Помехи (артефакты) при регистракции ЭКГ

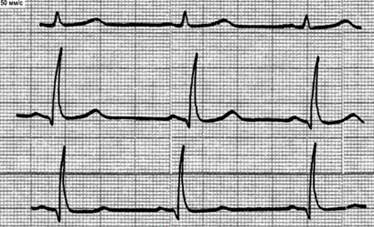

1.3. Проверка контрольного милливольта. Для стандартизации зубцов ЭКГ ориентиром является контрольный милливольт – амплитуда калибровочного сигнала. При записи ЭКГ стандартное напряжение на входе составляет 1 милливольт (1 мВ), что соответствует отклонению осциллографа в 10 мм. Контрольный милливольт регистрируется на ленте после или перед записью ЭКГ, либо ниже ЭКГ записывается цифрами. При многоканальной записи ЭКГ одновременно регистрируется в нескольких отведениях

Нередко возникает ситуация, когда зубцы S и R в соседних отведениях наслаиваются друг на друга, тогда ЭКГ регистрируют. с напряжением, уменьшенным до 0,5 мВ (5 мм).

2. Измерение элементов ЭКГ

Постоянная скорость движения ленты и миллиметровая сетка на бумаге позволяют измерить продолжительность интервалов и амплитуду зубцов ЭКГ.

2.1. Определение продолжительности зубцов, интервалов, комплексов ЭКГ. Продолжительность измеряется на уровне изоэлектрической линии в том отведении от конечностей, в котором чётко выражены зубцы, являющиеся границами элементов (чаще всего во II стандартном), и выражается в секундах. Для этого необходимо количество миллиметровых клеточек умножить на 0,02 с при скорости движения ленты 50 мм/с или на 0,04 с - при скорости 25 мм/с.

2.2. Определение амплитуды (высоты, глубины) зубцов ЭКГ. Амплитуда зубцов – расстояние в мм от вершины зубца до изоэлектрической линии.

2.3. Определение вольтажа ЭКГ. Так как наиболее высокими зубцами ЭКГ являются зубцы комплекса QRS, то именно на их амплитуду ориентируются, определяя вольтаж ЭКГ. При оценке вольтажа важно помнить о проверке контрольного милливольта (см. п. 1.3.). Измеряют амплитуду комплекса QRS от вершины зубца R до вершины зубца S в стандартных и грудных отведениях (оценку

вольтажа см. в п. 6.3.5.).

Рис.8 Контрольный милливольт на ЭКГ (в начале записи)

3. Анализ сердечного ритма

Анализ сердечного ритма предусматривает:

- определение регулярности сердечных сокращений,

- определение водителя ритма,

- подсчёт частоты сердечных сокращений.

3.1. Определение регулярности сердечного ритма.

Регулярность сердечного ритма оценивается при сравнении продолжительности интервалов RR (РР) между последовательными сердечными циклами. Если они близки (в пределах ±10% от средней продолжительности RR), сердечный ритм считается правильным (регулярным). В противном случае ритм считается неправильным (нерегулярным)

3.2. Определение водителя ритма.

Для определения водителя ритма на ЭКГ необходимо оценить последовательность возбуждения отделов сердца: при синусовом ритме возбуждение предсердий предшествует возбуждению желудочков, поэтому в большинстве отведений (особенно в I, II, aVF, V4-V6) зубцы Р положительные и регистрируются перед каждым комплексом QRS.Обычно оценка ритма проводится по стандартным отведениям, особенно по 2 стандартному. Кроме того, зубцы Р имеют нормальную форму и ширину, и располагаются на одинаковом расстоянии от комплекса QRS (постоянный интервал PQ) в одном и том же отведении. При отсутствии этих признаков диагностируются различные варианты несинусового ритма.

3.3. Подсчёт частоты сердечных сокращений.

При правильном ритме проводится подсчёт продолжительности одного сердечного цикла (интервал RR в с), а далее выясняют, сколько таких циклов укладывается в 1 минуту (60 с), т.е.ЧСС = 60/ RR. Или можно воспользоваться специальной таблицей (таблица 1 приложений), в которой каждому значению RR (в с) соответствует заранее вычисленная ЧСС. Можно подсчитать и приблизительно: 600 разделить на количество больших клеток (5 мм) между RR. В случае небольшой синусовой аритмии подсчитывают среднюю цифру ЧСС по продолжительности нескольких (от 3 до 7) сердечных циклов. При выраженной синусовой аритмии определяют максимальную и минимальную ЧСС по продолжительности наибольшего и наименьшего RR. В заключении указывается два показателя ЧСС.

При неправильном ритме в одном из отведений (чаще во II стандартном) ЭКГ записывают на длинную ленту. Подсчитывают число комплексов QRS, зарегистрированных за 3 с (15 см бумажной ленты при скорости 50 мм/с), и полученный результат умножается на 20.

3.4. Оценка частоты сердечных сокращений. При оценке ЧСС ориентируются на средневозрастной показатель и допустимые отклонения от него. В норме частота сердечных сокращений у взрослого человека составляет 60-90 в минуту В таблице 2 приложений приведены усреднённые показатели ЧСС для детей по данным различных авторов. Если ЧСС выходит за пределы допустимых отклонений, говорят о тахикардии (учащение ЧСС) или брадикардии (урежение ЧСС). При наличии неправильного ритма соответственно тахиаритмия и брадиаритмия.

4. Анализ и оценка проводимости

Для определения проводимости измеряют:

- продолжительность зубца Р – проводимость по предсердиям; в норме 0,06-0,10 с.

- продолжительность интервала PQ – атриовентрикулярная проводимость в норме составляет 0,12-0,20 с;

- продолжительность комплекса QRS – проводимость по желудочкам в норме составляет 0,08-0,10 с;

В таблице 3 приложений приведены показатели продолжительности зубца Р, интервала PQ и комплекса QRS в зависимости от возраста. Увеличение продолжительности перечисленных элементов ЭКГ указывает на замедление, а уменьшение – на ускорение проведения импульсов в соответствующем отделе проводящей системы сердца.

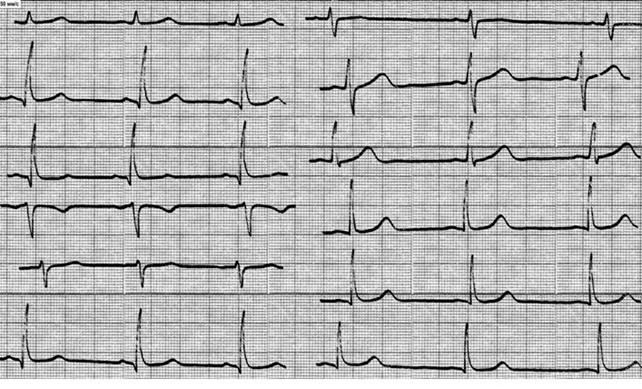

Для закрепления прочитанного материала выполните следующее задание: На приведённой ЭКГ (рис. 8) определить водитель ритма, подсчитать и оценить ЧСС, рассчитать продолжительность и амплитуду зубцов.

Рис.9

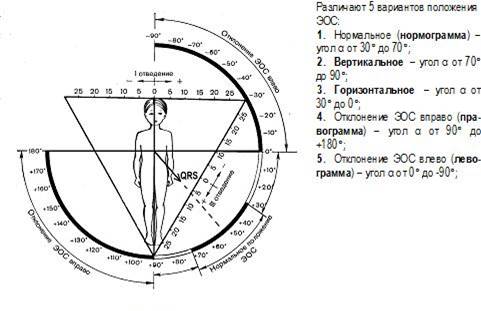

5. Определение положения электрической оси сердца

Электрическая ось сердца – это главное направление среднего результирующего вектора деполяризации желудочков (вектора QRS). Она определяется положением сердца в грудной полости. Т.к. сердце является трёхмерным органом, вектор QRS моАм быть спроецироАм на фронтальную, горизонтальную и сагиттальную плоскости тела. В этих плоскостях могут происходить повороты сердца вокруг условных передне-задней (фронтальная плоскость), продольной (горизонтальная) и поперечной (сагиттальная плоскость) осей.

В обычной практике чаще ограничиваются определением поворотов сердца вокруг Аммее-задней оси во фронтальной плоскости, проходящей через 3 точки отведений от конечностей. Проекциюсуммарного вектораQRS на фронтальную плоскость и называют средней электрической осью сердца или просто электрической осью сердца (ЭОС).

Переднезадняя ось сердца проходит спереди назад через центр массы сердца перпендикулярно к фронтальной плоскости. Поворот против часовой стрелки приводит сердце в горизонтальное положение (смещение ЭОС влево), а поворот по часовой стрелке – в вертикальное (смещение ЭОС вправо).

По предложению Эйнтховена ЭОС определяется в градусах и количественно выражается углом α, который образован электрической осью сердца и осью I отведения или тождественной последней горизонтальной линией, проведённой через электрический центр сердца. Чтобы получить величину угла α, следует описать окружность через вершины треугольника Эйнтховена с центром, совпадающим с электрическим центром сердца, или воспользоваться 6-и осевой схемой Бейли. Отчёт градусов условно принято начинать с правой стороны окружности от точки пересечения с горизонтальной линией, проведённой через электрический центр сердца, и делящей круг на нижнюю (положительную) и верхнюю (отрицательную) части. Отсчёт градусов в нижней половине идёт по часовой стрелке, начиная с 0° и до +180°; в верхней половине – против часовой стрелки, начиная с 0° и до -180°. Размещая электрический вектор в различных секторах окружности, можно определить величину угла α.

Рис.10 Схема для определения положения электрической оси сердца

В норме у здоровых людей ЭОС ориентирована сверху вниз, справа налево чаще под углом α=30°-70° с допустимыми отклонениями к вертикальному положению у астеников или горизонтальному – у тучных людей и гиперстеников. Таким образом, у здоровых людей угол α колеблется от 0° до 90°, располагаясь в левом нижнем квадранте окружности. ЭОС приблизительно соответствует ориентации анатомической оси сердца. У детей направление ЭОС изменяется с возрастом ребёнА (см. раздел «Особенности ЭКГ у детей»). Для определения положения ЭОС нужно сопоставить и проанализировать соотношение и направление зубцов комплекса QRS в отведениях от конечностей (для приблизительной оценки достаточно только стандартных отведений).

При проекции ЭОС на положительную часть оси отведения, в этом отведении в комплексе QRS преобладает зубец R (R>S). При проекции ЭОС на отрицательную часть оси отведения в комплексе QRS преобладает зубец S (S>R).

Если ЭОС расположена параллельно оси данного отведения, то в этом отведении регистрируется зубец R или S наибольшей амплитуды. Если ЭОС располагается перпендикулярно оси данного отведения, то в этом отведении записывается изолиния или R=S. Если доминирующим зубцом в комплексе QRS является зубец R, комплекс считается положительным (общая направленность комплекса QRS вверх «+»); если зубец S (Q) – комплекс считается отрицательным (общая направленность вниз «-»).

Cпособы определения положения ЭОС.

1. Визуальные.

2. Графические – с использованием различных систем координат (треугольник Эйнтховена, 6-осеАм схеА Бейли, схеА Дьеда).

3. По таблицам или диаграммам.

Визуальное определение положения ЭОС – используют для приблизительной оценки.

1 способ. Оценка по 3 стандартным отведениям. (рис. 10, 11,12)

Для определения положения ЭОС обращают внимание на выраженность амплитуды зубцов R и соотношение зубцов R и S в стандартных отведениях. Давайте вспомним деление отведений на правые, левые и нейтральные. Из стандартных отведений к нейтральному относится II, к левому, т.е регистрирующего потенциалы с левого желудочка – I стандартное отведение, к правому – III стандартное отведение. При нормальном положении электрической оси сердца наибольшая амплитуда зубца R будет выявляться во II отведении. Учитывая, что масса, а следовательно и потенциал больше у левого желудочка, чем у правого, то меньшая амплитуда зубца R будет в I стандартном отведении и самая малая амплитуда – в III стандартном отведении. Следовательно при отклонении электрической оси влево наибольшая амплитуда в I отведении, затем во II и затем в III стандартном отведении. При отклонении оси вправо наибольший зубец R III, затем RII и RI. Впрочем, если потенциал с правого желудочка преобладает над потенциалом с левого желудочка, то на практике часто RIII > RI уже говорит в пользу отклонения электрической оси вправо. Определенную информацию о положении оси дает направление комплекса QRS и зубец S. (табл. 1)

Таблица 1. Визуальное определение электрической оси сердца

| Положение ЭОС | Преобладание зубца R | Направление комплекса QRS | |

| I отведение | III отведение | ||

| Нормограмма | RII > RI > RIII | QRS «+» | QRS «+» |

| Отклонение вправо | RIII > RII > RI | QRS «-», SI > RI | QRS «+» |

| Отклонение влево | RI > RII > RIII | QRS «+» | QRS «-», SIII > RIII |

Примечание: если записать стандартные отведения арабскими цифрами (R1, R2, R3), то легко запомнить порядковый номер цифр по величине зубца R в этих отведениях: нормограмА – 213, правоАммма – 321, левограмА – 123.

| ЭОС (угол α) | Равенство зубцов R и S |

| 0° | Ravf = Savf |

| 30° | RIII = SIII |

| 60° | Ravl = Savl |

| 90° | RI = SI |

2 способ. Оценка с использованием 6-ти отведений от конечностей.

Для определения положения ЭОС вначале ориентируются по трём стандартным отведениям, а затем обращают внимание на равенство зубцов R и S в стандартных и усиленных.

3 способ. Оценка с использованием 6-ти осевой системы Бейли (отведения от конечностей).

Этот способ дает более точную оценку. Для определения положения ЭОС надо совершить последовательные шаги.

Шаг 1. Найти отведение, в котором алгебраическая сумА амплитуд зубцов комплекса QRS приближается к 0 (R=S или R=Q+S). Ось этого отведения приблизительно перпендикулярна искомой ЭОС.

Шаг 2. Найти одно-два отведения, в которых алгебраическая сумА зубцов комплекса QRS имеет положительное максимальное значение. Оси этих отведений приблизительно совпадают с направлением ЭОС.

Шаг 3. Сопоставить результаты первого и второго шагов, сделать окончательный вывод. Зная, под каким углом располагаются оси отведений, определить угол α.

Для определение угла α графическим методом или по таблицам Р.Я.Письменного необходимо вычислить алгебраическую сумму амплитуд зубцов комплекса QRS последовательно в I, а затем в III стандартных отведениях. Для получения алгебраической суммы зубцов комплекса QRS в каком-либо отведении надо из амплитуды зубца R вычесть амплитуду отрицательных зубцов, т.е. S и Q. Если доминирующим зубцом комплекса QRS является R, то алгебраическая сумма зубцов будет положительной, а если S или Q – отрицательной.

Полученные величины откладывают на оси соответствующих отведений и графически определяют угол α в любой из перечисленных систем координат. Или, используя те же данные, угол α определяют по таблицам Р.Я.Письменного (см. таблицы 5, 6, 7 приложения, там же – правила пользования таблицами).

Рис.11 Нормальное положение а б

электрической оси сердца Рис.12 Электрическая ось отклонена а)влево, б) резко влево

рис.13 Электрическая ось отклонена вправо

рис.13 Электрическая ось отклонена вправо

6. Анализ зубцов, интервалов, комплексов экг

6.1. Зубец Р. Анализ зубца Р предусматривает определение его амплитуды, ширины (продолжительности), формы, направления и степени выраженности в различных отведениях.

6.1.1. Определение амплитуды зубца Р и её оценка. Зубец Р небольшой величины от 0,5 до 2,5 мм. Его амплитуду следует определять в отведении, где он наиболее чётко выражен (чаще всего в I и II стандартных отведениях).

6.1.2. Определение продолжительности зубца Р и её оценка. Зубец Р измеряют от начала зубца Р до его конца. Нормативный показатель 0,06-0,10 с.

6.1.3. Степень выраженности и направление зубца Р зависят от величины и направленности электрической оси вектора Р, возникающего при возбуждении предсердий. Поэтому в различных отведениях меняются величина и направление зубца Р от хорошо выраженного положительного до сглаженного, двухфазного или отрицательного. Зубец Р более выражен в отведениях от конечностей и слабо – в грудных. В большинстве отведений преобладает положительный зубец Р (I, II, aVF, V2-V6), т.к. вектор Р проецируется на положительные части большинства отведений (но не всех!). Всегда отрицательный зубец ектор Р проецируется на положительные части большинства отведений (но не всех!). гоотрицательный зубец Р в отведении aVR. В отведениях III, aVL, V1 может быть слабо положительным или двухфазным, а в III, aVL иногда может быть и отрицательным.

6.1.4. Форма зубца Р должна быть ровная, закруглённая, куполообразная. Иногда может отмечаться небольшая зазубренность на вершине вследствие неодновременного охвата возбуждением правого и левого предсердий (не больше 0,02-0,03 с).

6.2. Интервал PQ. Интервал PQ измеряют от начала зубца Р до начала зубца Q (R). Для измерения выбирают то отведение от конечностей, где хорошо выражен зубец P и комплекс QRS, и в котором продолжительность этого интервала наибольшая (обычно II стандартное отведение). Его продолжительность зависит от возраста и ЧСС и составляет в среднем 0,12-0,20 с.

6.3. Комплекс QRS – начальная часть желудочкового комплекса.

6.3.1. Обозначение зубцов комплекса QRS в зависимости от их амплитуды. Если амплитуда зубцов R и S больше 5 мм, а Q – больше 3 мм, их обозначают заглавными буквами латинского алфавита Q, R, S; если меньше – то строчными буквами q, r, s.

6.3.2. Обозначение зубцов комплекса QRS при наличии в комплексе нескольких зубцов R или S. Если в комплексе QRS несколько зубцов R, их обозначают соответственно R, R’, R” (r, r’, r”), если несколько зубцов S, то – S, S’, S” (s, s’, s”). Последовательность зубцов следующая - отрицательный зубец, предшествующий первому зубцу R, обозначается буквой Q (q), а отрицательный зубец, следующий сразу за зубцом R и перед зубцом R’ – буквой S (s).

6.3.3. Количество зубцов комплекса QRS в различных отведениях. Комплекс QRS может быть представлен тремя зубцами – QRS, двумя – QR, RS, либо одним зубцом – R или комплексом QS. Это зависит от положения (ориентации) вектора QRS по отношению к оси того или иного отведения. Если вектор перпендикулярен к оси отведения, то 1 или даже 2 зубца комплекса могут не регистрироваться.

6.3.4. Измерение продолжительности комплекса QRS и её оценка. Продолжительность комплекса QRS (ширину) измеряют от начала зубца Q (R) до конца зубца S (R). Лучше всего измерять продолжительность в стандартных отведениях (чаще во II), при этом учитывают наибольшую ширину комплекса. С возрастом ширина комплекса QRS увеличивается. В норме продолжительность комплекса QRS составляет 0,08-0,10 с.

6.3.5. Амплитуда комплекса QRS (вольтаж ЭКГ) значительно варьирует. В грудных отведениях она, обычно, больше, чем в стандартных. Амплитуда комплекса QRS измеряется от вершины зубца R до вершины зубца S. В норме, по крайней мере в одном из стандартных или усиленных отведений от конечностей, она должна превышать 5 мм, а в грудных отведениях – 8 мм. Если амплитуда комплекса QRS меньше названных цифр или сумма амплитуд зубцов R в трёх стандартных отведениях меньше 15 мм, то вольтаж ЭКГ считается сниженным. Повышением вольтажа считается превышение максимально допустимой амплитуды комплекса QRS (в отведении от конечностей – 20-22 мм, в грудных – 25 мм). Однако следует учитывать, что термины «снижение» и «повышение» вольтажа зубцов ЭКГ не отличаются точностью принятых критериев, т.к. отсутствуют нормативы амплитуды зубцов в зависимости от типа телосложения и разной толщины грудной клетки. Поэтому важна не столько абсолютная величина зубцов комплекса QRS, сколько их соотношение по амплитудным показателям.

6.3.6. Сопоставление амплитуд и зубцов R и S в разных отведениях важно для определения

- направления Электрической оси сердца (см. раздел 5);

- переходной зоны. Так называется грудное отведение, в котором амплитуда зубцов R и S приблизительноодинакова. При переходе от правых к левым грудным отведениям постепенно увеличивается соотношение зубцов R/S, т.к. нарастает высота зубцов R и уменьшается глубина зубцов S. Положение переходной зоны меняется с возрастом. У здоровых детей (кроме детей 1 года жизни) и взрослых она чаще регистрируется в отведении V3 (V2-V4). Анализ комплекса QRS и переходной зоны позволяет оценить доминирование электрической активности правого или левого желудочков и повороты сердца вокруг продольной оси по или против часовой стрелки. Локализация переходной зоны в V2-V3 свидетельствует о доминировании левого желудочка;

- поворотов сердца вокруг осей (переднезадней, продольной и поперечной).

6.4. Зубец Q. Анализ зубца Q предусматривает определение его глубины, продолжительности, степени выраженности в различных отведениях, сравнение по амплитуде с зубцом R.

6.4.1. Глубина и ширина зубца Q. Чаще зубец Q имеет малую величину (до 3 мм, типа q) и ширину 0,02-0,03 с. В отведении aVR может регистрироваться глубокий (до 8 мм) и широкий зубец Q, типа Qr или QS. Исключением также является QIII, который может быть глубиной до 4-7 мм у здоровых лиц.

6.4.2. Степень выраженности зубца Q в различных отведениях. Зубец Q – самый непостоянный зубец ЭКГ, поэтому в части отведений может не регистрироваться. Чаще он определяется в отведениях от конечностей, более выражен в I, II, aVL, aVF и, особенно, в aVR, а также в левых грудных (V4-V6). В правых грудных, особенно в отведениях V1 и V2, как правило, не регистрируется.

6.4.3. Соотношение амплитуды зубцов Q и R. Во всех отведениях, где регистрируется зубец Q (кроме aVR), его глубина не должна превышать ¼ амплитуды следующего за ним зубца R. Исключение составляет отведение aVR, в котором глубокий зубец Q значительно превышает амплитуду зубца r.

6.5. Зубец R. Анализ зубца R предусматривает определение степени выраженности в разных отведениях, амплитуды, формы, интервала внутреннего отклонения, сопоставление с зубцом S (иногда с Q) в разных отведениях.

6.5.1. Степень выраженности зубца R в разных отведениях. Зубец R – самый высокий зубец ЭКГ. Наиболее высокие зубцы R регистрируются в грудных отведениях, несколько менее высокие – в стандартных. Степень его выраженности в разных отведениях определяется положением ЭОС.

- При нормальном положении ЭОС во всех отведениях от конечностей (кроме aVR) регистрируются высокие зубцы R с максимумом во II стандартном отведении (при этом RII>RI>RIII). В грудных отведениях (кроме V1) также регистрируются высокие зубцы R с максимумом в V4. При этом амплитуда зубцов R нарастает слева направо: от V2 к V4, далее от V4 к V6 – снижается, но зубцы R в левых грудных отведениях выше, чем в правых. И только в двух отведениях (aVR и V1) зубцы R имеют минимальную амплитуду или вообще не регистрируются и тогда комплекс имеет вид QS.

- При вертикальном положении ЭОС самый высокий зубец R регистрируется в отведении aVF, несколько меньше зубцы R в III и II стандартных отведениях (при этом RIII>RII>RI и RaVF>RIII), а в отведениях aVL и I стандартном – зубцы R небольшие, в aVL иногда отсутствуют.

- При горизонтальном положении ЭОС самые высокие зубцы R регистрируются в I стандартном и aVL отведениях, несколько меньше – во II и III стандартных отведениях (при этом RI>RII>RIII) и в отведении aVF.

6.5.2. Определение и оценка амплитуды зубцов R. Колебания амплитуды зубцов R в различных отведениях составляют от 3 до 15 мм в зависимости от возраста, ширина 0,03-0,04 сек. Максимально допустимая высота зубца R в стандартных отведениях до 20 мм, в грудных – до 25 мм. Определение амплитуды зубцов R важно для оценки вольтажа ЭКГ (см. п. 6.3.5.).

6.5.3. Форма зубца R должна быть ровной, остроконечной, без зазубрин и расщеплений, хотя их наличие допускается, если они находятся не на верхушке, а ближе к основанию зубца, и если они определяются лишь в одном отведении, особенно на невысоких зубцах R.

6.5.4. Определение интервала внутреннего отклонения и его оценка. Интервал внутреннего отклонения даёт представление о продолжительности активации правого (V1) и левого (V6) желудочков. Измеряется по изоэлектрической линии от начала зубца Q (R) до перпендикуляра, опущенного из вершины зубца R на изоэлектрическую линию, в грудных отведениях (V1, V2 – правый желудочек, V5, V6 – левый желудочек). Продолжительность активации желудочков в правых грудных отведениях с возрастом меняется мало, а в левых – увеличивается. Норма для взрослых: в V1 не больше 0,03 с, в V6 не больше 0,05 с.

6.6. Зубец S. Анализ зубца S предусматривает определение глубины, ширины, формы, степени выраженности в разных отведениях и сопоставление с зубцом R в разных отведениях.

6.6.1. Глубина, ширина и форма зубца S. Амплитуда зубца S колеблется в больших пределах: от отсутствия (0 мм) или малой глубины в немногих отведениях (особенно в стандартных) до большой величины (но не более 20 мм). Чаще зубец S небольшой глубины (от 2 до 5 мм) в отведениях от конечностей (кроме aVR) и достаточно глубокий в отведениях V1-V4 и в aVR. Ширина зубца S составляет 0,03 с. Форма зубца S должна быть ровной, остроконечной, без зазубрин и расщеплений.

6.6.2. Степень выраженности зубца S (глубина) в разных отведениях зависит от положения ЭОС и меняется с возрастом.

- При нормальном положении ЭОС в отведениях от конечностей наиболее глубокий зубец S определяется в aVR (типа rS или QS). В остальных отведениях регистрируется зубец S небольшой глубины, наиболее выраженный во II стандартном и aVF отведениях. В грудных отведениях наибольшая амплитуда зубца S обычно наблюдается в V1, V2 и постепенно уменьшается слева направо от V1 к V4, а в отведениях V5 и V6 зубцы S небольшие либо вообще не регистрируются.

- При вертикальном положении ЭОС зубец S наиболее выражен в I и aVL отведениях.

- При горизонтальном положении ЭОС зубец S наиболее выражен в III и aVF отведениях.

6.7. Сегмент ST – отрезок от конца зубца S (R) до начала зубца Т. Его анализ предусматривает определение изоэлектричности и степени смещения. Для определения изоэлектричности сегмента ST следует ориентироваться на изоэлектрическую линию сегмента TP. Если сегмент ТР расположен не на изолинии или плохо выражен (при тахикардии), ориентируются на сегмент PQ. Место соединения окончания зубца S (R) c началом сегмента ST обозначается точкой «j». Её местоположение имеет значение при определении смещения сегмента ST от изолинии. Если есть смещение сегмента ST, необходимо указать его величину в мм и описать форму (выпуклая, вогнутая, горизонтальная, косовосходящая, косонисходящая и т.д.). В нормальной ЭКГ сегмент ST полностью не совпадает с изоэлектрической линией. Точное горизонтальное направление сегмента ST во всех отведениях (кроме III) может рассматриваться как патологическое. Допускается отклонение сегмента ST в отведениях от конечностей до 0,5 мм вверх и до 0,5 мм вниз.

6.8. Зубец Т. Анализ зубца Т предусматривает определение амплитуды, ширины, формы, степени выраженности и направления в различных отведениях.

6.8.1. Определение амплитуды и продолжительности (ширины) зубца Т. Отмечаются колебания амплитуды зубца Т в разных отведениях: от 1 мм до 5-6 мм в отведениях от конечностей, до 10 мм (редко до 15 мм) – в грудных. Продолжительность зубца Т составляет 0,10-0,25 с, но её определяют только при патологии.

6.8.2. Форма зубца Т. Нормальный зубец Т несколько ассиметричен: имеет пологое восходящее колено, закруглённую верхушку и более крутое нисходящее колено.

6.8.3. Степень выраженности (амплитуда) зубца Т в разных отведениях. Амплитуда и направление зубца Т в различных отведениях зависят от величины и ориентации (положения) вектора реполяризации желудочков (вектора Т). Вектор Т имеет почти такое же направление, как и вектор R, но меньшую величину. Поэтому в большинстве отведений зубец Т небольшой величины и положительный. При этом, наибольшему зубцу R в различных отведениях соответствует наибольший по амплитуде зубец Т и наоборот. В стандартных отведениях ТI>TIII. В грудных – высота зубца Т увеличивается слева направо от V1 к V4 с максимумом к V4 (иногда в V3), далее несколько уменьшается к V5-V6, но TV6>ТV1.

6.8.4. Направление зубца Т в разных отведениях. В большинстве отведений (I, II, aVF, V2-V6) зубец Т положительный; в отведении aVR – всегда отрицательный; в III, aVL, V1 (иногда V2) может быть небольшим положительным, отрицательным либо двухфазным.

6.9. Зубец U редко регистрируется на ЭКГ. Это небольшой (до 1,0-2,5 мм) положительный зубец, следующий через 0,02-0,04 сек или сразу после зубца Т. Происхождение окончательно не выяснено. Предполагается, что он отражает реполяризацию волокон проводящей системы сердца. Чаще он регистрируется в правых грудных отведениях, реже – в левых грудных и ещё реже – в стандартных.

6.10. Интервал QT (Комплекс QRST ) – электрическая систола желудочков. Анализ интервала QT предусматривает определение его продолжительности, величины систолического показателя, соотношения времени возбуждения и времени прекращения возбуждения.

6.10.1. Определение продолжительности интервала QT. Интервал QT измеряют от начала зубца Q до конца зубца Т (U). В норме составляет у мужчин 0,32-0,37 с, у женщин – 0,35-0,40 с. Продолжительность интервала QT зависит от возраста и ЧСС: чем меньше возраст ребёнка и больше ЧСС, тем короче QT (см. таблицу 1 приложения).

6.10.2. Оценка интервала QT. Найденный на ЭКГ интервал QT следует сравнить с нормативом, который либо приведён в таблице (см. таблица 1 приложения), где рассчитан для каждого значения ЧСС (R-R), либо может быть приблизительно определён по формуле Базетта:  , где К – коэффициент, равный 0,37 для мужчин; 0,40 для женщин; 0,41 для детей до 6 месяцев жизни и 0,38 для детей до 12 лет. Если фактический интервал QT будет больше нормального на 0,03 с и более, то это расценивается как удлинение электрической систолы желудочков. Некоторые авторы в электрической систоле сердца выделяют две фазы: фазу возбуждения (от начала зубца Q до начала зубца Т – интервал Q-Т1) и фазу восстановления (от начала зубца Т до его окончания – интервал Т1-Т).

, где К – коэффициент, равный 0,37 для мужчин; 0,40 для женщин; 0,41 для детей до 6 месяцев жизни и 0,38 для детей до 12 лет. Если фактический интервал QT будет больше нормального на 0,03 с и более, то это расценивается как удлинение электрической систолы желудочков. Некоторые авторы в электрической систоле сердца выделяют две фазы: фазу возбуждения (от начала зубца Q до начала зубца Т – интервал Q-Т1) и фазу восстановления (от начала зубца Т до его окончания – интервал Т1-Т).

6.10.3. Определение систолического показателя (СП) и его оценка. Систолический показатель – это отношение продолжительности электрической систолы в сек к общей продолжительности сердечного цикла (RR) в сек, выраженное в %. Норматив СП можно определить по таблице в зависимости от ЧСС (длительности RR) или рассчитать по формуле: СП = QT / RR х 100%. СП считается увеличенным, если фактический показатель превышает норматив на 5% и более.

Схема нормальной электрокардиограммы представлена на рис.14

Рис.14 Схема электрокардиограммы в норме

7. Электрокардиографическое заключение

Электрокардиографическое заключение – самая трудная и ответственная часть анализа ЭКГ.

В заключении следует отметить:

- источник сердечного ритма (синусовый, несинусовый);

- регулярность ритма (правильный, неправильный) и ЧСС;

- положение ЭОС;

- интервалы ЭКГ, краткое описание зубцов и комплексов ЭКГ;

- изменения отдельных элементов ЭКГ с попыткой интерпретировать их с точки зрения предположительного нарушения электрофизиологических процессов (при отсутствии изменений этот пункт опускается).

ЭКГ – это метод очень высокой чувствительности, улавливающий широкий круг функциональных и метаболических сдвигов в организме, особенно у детей, поэтому изменения ЭКГ нередко неспецифичны. Идентичные изменения ЭКГ могут отмечаться при различных заболеваниях, и не только сердечно-сосудистой системы. Отсюда сложность интерпретации найденных патологических показателей. Анализ ЭКГ необходимо проводить после знакомства с анамнезом пациента и клинической картиной заболевания, и только по ЭКГ нельзя ставить клинический диагноз. Следует учитывать, что нормальная ЭКГ необязательно указывает на отсутствие изменений в сердце и наоборот.

При отсутствии патологических изменений указывают, что ЭКГ является вариантом возрастной нормы.

При выявлении отклонений от нормальной ЭКГ следует попытаться выделить признаки 4-х ЭКГ-синдромов.

- Нарушения ритма сердца.

- Нарушения проводимости.

- Гипертрофия миокарда предсердий и/или желудочков.

- Изменения миокарда (ишемия, повреждение и некроз миокарда, нарушения реполяризации).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Какая скорость движения ленты используется при регистрации ЭКГ? Какому отрезку времени соответствует 1 мм на ленте?

2. Какую величину обычно составляет амплитуда контрольного милливольта?

3. Как измеряется продолжительность зубцов, интервалов, комплексов ЭКГ?

4. Как измеряется амплитуда зубцов ЭКГ?

5. Как оценивается вольтаж ЭКГ?

6. Как оценивается регулярность сердечного ритма?

7. Как определить водитель ритма?

8. Какими ЭКГ–признаками характеризуется синусовый ритм?

9. Как рассчитывают и оценивают ЧСС при правильном и неправильном ритме?

10. Как определяется и оценивается проводимость по предсердиям, АВ-узлу и желудочкам? Каковы нормативы для взрослых?

11. Что собой представляет ЭОС?

12. Как определить положение ЭОС, какая величина его отражает?

13. Какие варианты положения ЭОС выделяют?

14. Какие существуют способы для определения положения ЭОС?

15. На что следует ориентироваться при определении положения ЭОС по стандартным отведениям? По отведениям от конечностей?

16. Перечислите ЭКГ-признаки нормального положения ЭОС.

17. Перечислите ЭКГ-признаки отклонения ЭОС вправо и влево.

18. Как проводится анализ предсердного зубца P? Как меняется его величина и полярность в различных отведениях?

19. Как проводится анализ комплекса QRS?

20. В каком случае зубцы комплекса QRS обозначаются заглавными буквами, строчными буквами?

21. Как обозначаются зубцы при наличии в комплексе QRS нескольких зубцов R или S?

22. Каким количеством зубцов может быть представлен комплекс QRS? От чего это зависит?

23. Как проводится анализ зубца Q? Какая его максимальная глубина и продолжительность в большинстве отведений у взрослых?

24. Как проводится анализ зубца R в разных отведениях? Как меняется его амплитуда в различных отведениях?

25. Как проводится анализ зубца S? Как меняется его глубина в различных отведениях?

26. Что такое переходная зона, где она определяется?

27. Как проводится анализ сегмента ST?

28. Как проводится анализ зубца T? Как меняется его амплитуда и полярность в различных отведениях?

29. Как проводится анализ комплекса QRST? Какова его продолжительность?

30. Что собой представляет систолический показатель? Какова его величина?.

31. Перечислите основные пункты электрокардиографического заключения.

Для закрепления прочитанного материала выполните следующее задание: На приведённой ЭКГ (рис. 14) определить водитель ритма, подсчитать и оценить ЧСС, определить электрическую ось сердца рассчитать и оценить зубцы и интервалы..

Рис.14 Электрокардиограмма пациента в возрасте 18 лет

2015-05-13

2015-05-13 15582

15582