Задача управления в юридическом органе и состоит прежде всего в том, чтобы создать организационные социально-психологические условия, которые будут оказывать мобилизующее, стимулирующее, организующее, возвышающее и развивающее влияние на персонал в целом и каждого сотрудника в отдельности.

Не менее важен учет того, что психология личности может сильно меняться под влиянием осуществляемой деятельности, психология сотрудника, юриста — под влиянием правоохранительной, юридической деятельности.

Влияние деятельности на личность взаимообусловлено и зависит от степени слияния личности, деятельности и организации, что выражается в ряде феноменов актуальной (реально функционирующей и обнаруживающейся) психологии личности:

• в образе деятельности — совокупности представлений данного сотрудника о том, какие цели и задачи перед ним стоят в юридическом органе, какой смысл они имеют для него, как к ним относиться, чего реально ему надо добиваться, как добиваться, какими действиями, способами и приемами, какие усилия надо прилагать, какой результат его удовлетворяет и пр. Нормативные, долженствующие цели, задачи, средства, способы деятельности практически всегда воспринимаются индивидуализированно, могут иметь большое или никакое значение для конкретного работника, не одинаково приниматься к реализации, исполняться и пр. Степень совпадения—несовпадения актуальных, реально функционирующих в психологии юридического работника целей, задач, мотивов и прочего может колебаться в большом диапазоне;

• в образе организации, являющемся продуктом социального восприятия конкретным сотрудником своей организации, ее жизни, деятельности, системы управления в ней, личности руководителя. Как и при всяком восприятии, образ этот не фотографичен, а индивидуален, субъективен, пристрастен и характеризует то, как видится сотруднику эта общность: что это такое, что она призвана делать, что в действительности делает, каковы ее реальные психология и мораль, каковы в действительности люди, из которых она состоит, как они относятся к организации, ее целям и как на деле участвуют в достижении их и пр.;

• в деятельностной позиции и линии поведения сотрудника юридического органа — избранной им (на основе сложившегося образа деятельности, об-

раза организации и имеющихся индивидуально-личностных особенностей) системы отношений к различным вопросам жизни и деятельности в юридическом органе, а также тактики поведения (как совокупности способов и приемов их реализации и достижения поставленных перед собой целей), которые также могут по-разному соотноситься с должными (оптимальными).

Психологическая включенность личности в деятельность — степень психологического взаимопроникновения личности и деятельности, личности и организации. На полюсах возможного диапазона различий находятся: показная деятельность (квазидеятельность), характерная лишь имитацией соответствия должному и маскировкой действительного отрицательного отношения к нему, и добросовестная, максимально увлеченная, заинтересованная, творческая деятельность сотрудника, юриста, целиком отдающегося делу. Только последняя отражает полное слияние личности и деятельности, включение в нее всей психологии и ее потенций, и вместе с тем наиболее благоприятное и сильное влияние ее на психологию личности, интенсивное развитие под ее влиянием.

Отчетливое представление о том, каковы характеристики этих феноменов у каждого в отдельности сотрудника, непрерывная оптимизация их, достижение максимальной психологической включенности личности в деятельность выступают вторым стратегически и тактически значимым психологическим направлением управленческих воздействий на личность. Это реализуется в психологически и педагогически грамотной работе с персоналом и во всем процессе текущего управления.

1 Леонтьев А.И. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1975. - С. 229.

2 Петровский А.В. Личность в психологии с позиций системного подхода. // Вопросы психологии. - 1981 - № 1. - С. 57-66.

3 Там же. С. 64.

4 Ломов Б.Ф. Личность в системе общественных отношений. // Психологический журнал. -1981. - № 1. — С. 3-17; Ломов Б.Ф. К проблеме деятельности в психологии // Психологический журнал. - 1981. - № 5. - С. 3-23.

5 Петровский А.В. Указ. соч. - С. 62.

5.3. Личность руководителя правоохранительного органа

Психологический анализ деятельности и функций руководителя органа правопорядка. Для того чтобы раскрыть сущность требований к личности руководителя органа правопорядка, необходимо иметь четкое представление о том, каковы его основные функции, задачи и основные структурные блоки его управленческой деятельности. Американские психологи-управленцы Т. Фитцджеральд и Г. Карлсон отмечали, что руководитель представляет собой ответственное лицо, которое решает, управляет, организует, планирует и контролирует всю деятельность подчиненных. Он независим, полон сил и способностей, ориентирован на достижение, отважен, уверен в себе. Его жизнедеятельность, энергия, жизнеспособность находятся на уровне выше среднего. Другими благоприятными характеристиками руководителя являются умеренная агрессивность, настойчивость, конфиденциальность, твердость. Он должен проявлять сверхобычную компетентность в специальных профессиональных вопросах и не иметь выраженных психоневрологических нарушений. Руководитель должен обладать способностью к творческому мышлению, умением руководить, умением общаться с людьми, подчиненными и вышестоящими начальниками1.

Множество функций и задач, которые стоят перед руководителем правоохранительного органа, предъявляют большие требования к его личностным и профессиональным качествам, управленческой подготовленности.

При функциональном подходе к управлению А. Файоль выделяет следующие функции: планирование, принятие управленческого решения, организацию, укомплектование штата, эффективную коммуникацию, стимулирование, руководство и контроль. Все эти функции в процессе управления органом правопорядка должны быть реализованы.

Если понимать функцию управления как относительно самостоятельную часть управленческой деятельности, характеризующуюся специфическим содержанием, то в ее составе можно назвать: прогнозирование, организацию, регулирование, контроль2. Этот набор управленческих функций выражает особенности управления органами правопорядка в современных условиях. Вместе с тем данный подход не противоречит функциональной концепции А. Файоля.

Реализация управленческих функций ежедневно требует от руководителя проведения множества конкретных мероприятий и действий: совещаний, работы с документами, приема посетителей и т д. Часто эти действия называют эмпирическими единицами деятельности руководителя. Исследования показали, что все эти эмпирические единицы деятельности включают в себя три взаимосвязанные теоретические единицы деятельности: 1) познавательную деятельность, 2) деятельность по принятию решений и 3) деятельность по организации их использования. Эти теоретические единицы деятельности отличаются друг от друга по предмету, целям, мотивам, действиям и результатам.

Нетрудно сделать вывод о том, что реализация, руководителем каждой из управленческих функций проходит посредством проведения конкретных мероприятий, каждое из которых базируется на познавательной деятельности, принятии конкретных решений и организации их исполнения. Наряду с этим следует отметить, что содержание, т.е. предметно-объективное наполнение этих видов деятельности, будет различным при реализации разных функций управления.

Реализация руководителем управленческих функций связана со спецификой построения и деятельности органов правопорядка. К таким особенностям следует отнести: жесткие формы подчинения и внутреннего распорядка типа воинского; специальные дисциплинарные права руководителя; специфические условия труда сотрудников и их повышенная ответственность за результаты деятельности. Часть работников органов правопорядка (например, следователи) обладают процессуальной самостоятельностью, что в какой-то мере ограничивает возможности управленческого воздействия на них.

К специфике управления органами правопорядка можно отнести экстремальность деятельности личного состава и управления им. Экстремальные ситуации заставляют принимать руководителя органа правопорядка ответственные решения в условиях действия стрессогенных факторов: дефицита времени, недостатка информации, опасности, повышенной ответственности за жизнь и здоровье граждан, сотрудников и др.

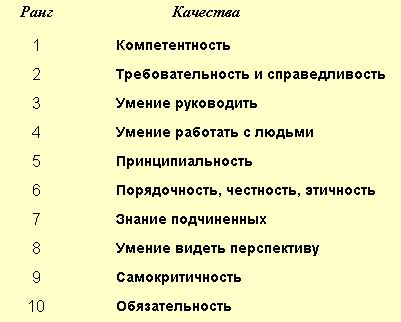

Психологические особенности личности руководителя органа правопорядка. Опрос значительного числа руководителей и рядовых работников органов правопорядка позволил составить ранжированный обобщенный ряд качеств, который характеризует важнейшие требования к эффективно работающему руководителю.

Анализ основных требований к личности руководителя позволяет разбить их на несколько составных частей или блоков. Прежде всего следует отметить качества, отражающие функционально-ролевые требования к руководителю, направленные на успешное исполнение им своих должностных обязанностей (например, компетентность, умение видеть перспективу в работе правоохранительного органа, умение руководить и др.).

Ко второму блоку относятся коммуникативно-деловые качества руководителя (знание подчиненных, умение работать с людьми, психологическая совместимость с коллегами и др.).

Третий блок образуют нравственно-этические требования к личности руководителя органа правопорядка (порядочность, обязательность, трудолюбие, честность, добросовестность, этичность в поведении и др.).

Опрошенные также назвали качества, которые, по их мнению, являются противопоказаниями к занятию руководящей должности: отсутствие управленческой подготовленности и профессиональная некомпетентность; высокомерие; грубость и хамство; эгоизм; беспринципность в работе; нерешительность; подобострастие перед вышестоящими начальниками; незнание подчиненных; злоупотребление властными полномочиями и правами; мелочная требовательность и придирчивость.

Можно говорить о психологическом потенциале руководителя органа правопорядка, обеспечивающем эффективность его деятельности и реализации управленческих функций. Структурно такой психологический потенциал руководителя образуется из: 1) индивидуальной управленческой концепции; 2) управленческой подготовленности; 3) морально-психологических качеств; 4) познавательных и интеллектуальных качеств; 5) управленческих способностей; 6) эмоционально-волевых качеств; 7) коммуникативных качеств.

/. Индивидуальная управленческая концепция руководителя органа правопорядка представляет собой субъективное, личностное видение системы основных управленческих проблем, способов воздействия на подчиненных, трудностей в организации деятельности работников и личного труда. В сформированном виде она раскрывает личностный смысл деятельности руководителя, оказывает влияние на мотивацию управленческого труда, постановку конкретных служебных и жизненных целей.

2. Управленческая подготовленность включает в себя знания, навыки и умения, позволяющие эффективно решать различные управленческие задачи. Важным элементом ее является психологическая подготовленность, направленная на совершенствование работы с личным составом, эффективное взаимодействие с подчиненными, бесконфликтное воздействие на их поведение и обеспечение формирования руководителем благоприятного управленческого климата в организации.

3. Морально-психологические качества отражают нравственные обязательства и этические нормы поведения руководителя органа правопорядка. Речь идет о должном и необходимом поведении с точки зрения нравственности, управленческой этики, конкретных норм морали, гуманного отношения к другому человеку. Нравственную основу поведения сотрудника составляют следующие морально-психологические качества: чувство профессионального долга; профессиональная честь; справедливость; принципиальность; честность; порядочность; сочувствие и сопереживание; мужество; установка на соблюдение законности и служебной дисциплины; чувство товарищества; гуманность и сострадание по отношению к потерпевшим от преступлений и тд.

4. Познавательные и интеллектуальные качества. Известно, что хорошо развитые качества восприятия и внимания позволяют руководителю получить достаточную информацию о специфике функционирования органа правопорядка, складывающейся криминогенной обстановке, особенностях личности сотрудника и конкретного профессионального коллектива. Профессиональная память руководителя на лица, внешность человека, числа (например, даты рождения), имена, отчества, фамилии и т.д. позволяют эффективно общаться с подчиненными, формируют у них благоприятное отношение к нему. Продуктивное мышление руководителя характеризуется такими качествами, как гибкость, широта, критичность, быстрота, сообразительность, прогностичность, эвристичность и др.

5. Управленческие способности, К числу основных относятся организаторские и педагогические способности руководителя правоохранительного органа.

Организаторские способности руководителя правоохранительного органа включают в себя умения: познавать самого себя; познавать людей по неполным данным; устанавливать и поддерживать психологический контакт с окружающими людьми; изучать людей в их повседневной деятельности; оказывать на людей управляющее воздействие; пользоваться властными полномочиями и др. В содержание педагогических способностей обычно включают: педагогический такт; психологическую наблюдательность; интерес к работе с людьми; умение проектировать личность подчиненного, видеть перспективы ее развития; умение объективно оценивать уровень обученности и воспитанности подчиненных; умение мастерски владеть речью и др.

6. Эмоционально-волевые качества. Работа руководителя связана со стрессами и отрицательными переживаниями. Среди стресс-факторов, связанных с деятельностью руководителя, часто называют: большую загруженность работой и отсутствие свободного времени; сложности, связанные с вхождением в новую должность руководителя; повышенную ответственность за принимаемые решения; ощущение руководителем несоответствия между тем, что должен, что хотел бы, и что реально делает; необходимость часто идти на компромиссы во имя сохранения служебной карьеры; угрозу авторитету руководителя; недостаток обратной информации о деятельности подчиненных; неудовлетворительные отношения с вышестоящим начальством и подчиненными; неопределенность должностного роста; неблагоприятный социально-психологический климат в профессиональном коллективе и др.

Основное правило преодоления стресса заключается в умении руководителя преодолевать неприятности, не относиться к ним пассивно, одновременно не впадая в озлобленность, обвинение других и не накапливая примеры несправедливости судьбы. Реакция на стресс должна быть осмысленной и взвешенной. Нельзя руководителю поддаваться первому эмоциональному импульсу, следует быть выдержанным и хладнокровным, смотреть на окружающий мир реалистично и так же реалистично действовать. Руководителю следует обращать внимание на развитие у себя таких эмоционально-волевых качеств, как решительность, настойчивость, самообладание, эмоциональная уравновешенность; выдержка, выносливость, осмотрительность, хладнокровие, уверенность в своих силах и др.

7. Коммуникативные качества. Исследования показали, что существуют коммуникативные качества, способствующие эффективности делового взаимодействия руководителя с сотрудниками: организованность; уверенность; независимость; скромность; установка на сотрудничество с подчиненными; готовность к помощи; сочувствие; обязательность; владение техникой общения; чуткость; отзывчивость; заботливость; справедливость; искренность в общении; активность в совместной деятельности; общительность; последовательность; тактичность. Затрудняют деловое взаимодействие следующие качества: скептицизм; застенчивость; покорность; сверхконформность; переоценка своих возможностей; агрессивность; стремление к доминированию; самодовольство; обособленность; вспыльчивость; обидчивость; недоверчивость; подозрительность; робость; грубость; снисходительность; замкнутость; скрытность.

Проявление коммуникативных качеств руководителем связано с теми или иными качествами подчиненных. Для сотрудников с повышенным уровнем притязаний, стремлением к доминированию, высокой самооценкой более подходят отношения партнерства и ненавязчивого влияния. Для тех работников, кто обнаруживает явно завышенные (порой необоснованные) притязания, агрессивность, снисходительное отношение к сослуживцам, лучше избрать тактику удержания на расстоянии и формирования преимущественно официальных взаимоотношений.

Рассмотренные качества необходимо изучать при оценке соответствия руководителя занимаемой должности, при индивидуальной работе с ним, при его подготовке в образовательных учреждениях, при отборе кандидатов на вакантные должности, при зачислении перспективных работников в резерв на занятие должностей руководителей.

1 Фитцджеральд Т., Карлсон Г. Как распознать потенциальные способности руководителя: Пер. с англ. // California Management Review. - 1971. - 14. - № 2. - P. 18-23.

2 Теория управления в сфере правоохранительной деятельности. // Под ред. проф. В.Д. Малкова. - М., 1990. - С. 126-127.

5.4. Психология стиля и методов руководства персоналом органов правопорядка

Понятие о стиле руководства и определяющих его факторах. Чаще всего под стилем руководства понимают совокупность типичных и устойчивых методов воздействия руководителя на подчиненных с целью реализации управленческих функций. Вместе с тем в стиле работы проявляются личностные

особенности руководителя, субъективное понимание им системы управления органом правопорядка и своего места в обеспечении эффективной деятельности подчиненных. Поэтому можно сказать, что стиль — это типичный для руководителя правоохранительного органа образ мыслей, поведения и деятельности при решении им управленческих задач, эффективном управлении персоналом. Выделяют три группы факторов, определяющих стиль руководства подчиненными:

1) личностные особенности руководителя как субъекта управления (его индивидуальная управленческая концепция; ценностные ориентации; управленческая подготовленность; профессионально-должностная позиция; принимаемые им управленческие роли и другие личностные качества);

2) характеристики объектов управления (конкретных подчиненных и профессиональных коллективов);

3) системно-организационные, или управленческие, факторы (пример стиля работы вышестоящего руководителя; степень организационной «свободы» руководителя в выполнении своих полномочий; сложившаяся в организации система делегирования полномочий; управленческие нормы и правила поведения; существующие управленческие процедуры принятия решений и прохождения документов; особенности решаемых задач и сложившейся обстановки).

Решающую роль в детерминации стиля работы руководителя занимает индивидуальная управленческая концепция, т.е. его субъективное отношение к различным методам воздействия на подчиненных и степень адекватности оценки их эффективности. Французский философ и мыслитель Ш.Л. Монтескье отмечал: «...если хочешь управлять людьми, не надо гнать их впереди себя, надо следовать за ними». Эта мысль Монтескье указывает на необходимость выбора любым руководителем эффективного и научно обоснованного подхода в управлении людьми.

В науке существуют три основные теории, определяющие отношение руководителя к персоналу: теории X и Y (Д. Мак-Грегор) и теория Z (У. Оучи).

Содержание теории X:

• большинство сотрудников не любят работу и стараются по возможности избегать ее;

• большинство сотрудников необходимо заставлять выполнять работу, оказывая на них административное, экономическое и психологическое давление;

• большинство сотрудников предпочитают быть исполнителями и избегают ответственности.

Содержание теории Y:

• работа является желанной для большинства сотрудников;

• сотрудники способны к целеустремленности и самоконтролю, способны самостоятельно определять стратегии достижения целей;

• сотрудники стремятся к ответственности и самостоятельно принимают решения в пределах своей компетенции;

• заинтересованность работников зависит от системы вознаграждения по конечным результатам деятельности.

Содержание теории Z:

• необходима забота о каждом сотруднике организации;

• необходимо привлекать сотрудников к процессу подготовки и принятия управленческих решений;

• целесообразно обеспечивать периодическую ротацию кадров.

Практика и научные исследования показали явную выигрышность теорий Y и Z по сравнению с теорией X. Опора руководителя на теории У и Z ведет к формированию у него эффективного стиля управления подчиненными, позволяет ему добиваться положительных результатов в деятельности органа правопорядка.

Американские исследователи Р. Блейк и Дж. Мутон доказали, что эффективная работа с подчиненными зависит от сочетания в стиле руководства двух переменных: внимания к службе и внимания к людям. Они считают, что хороших результатов в управлении можно добиться, обеспечивая сбалансированное внимание на служебных (производственных) результатах и одновременное поддержание позитивного морально-психологического настроя людей.

Кроме того, в индивидуальной управленческой концепции руководителя органа правопорядка должно найти определенное место понимание сущности различных исполняемых им управленческих ролей (табл. 5.1).

Стиль руководства должен базироваться на оптимальном учете каждой из управленческих ролей, не допуская чрезмерного «застревания» на какой: либо одной из них и учитывая конкретную складывающуюся обстановку в деятельности органа правопорядка.

Часто типология стилей руководства идет по пути выделения трех их разновидностей: авторитарного, демократического и либерального. Данная классификация носит общий ориентирующий характер. Реальное проявление стиля, как показывают практика и научный анализ, зависит от сложившихся отношений между руководителем и подчиненными, структуры и сложности решаемой задачи и содержания должностных полномочий руководителя органа правопорядка.

Характеристика основных методов воздействия руководителя правоохранительного органа на подчиненных. Анализ практики управления персоналом органов правопорядка позволяет выделить пять основных методов влияния руководителя на подчиненных.

1. Метод властного принуждения базируется на применении руководителем властных полномочий в отношении подчиненных, в том числе при наложении дисциплинарных, взысканий. Метод принуждения необходим при воздействии на нерадивых и недобросовестных подчиненных, работников, нарушающих служебную дисциплину и законность. Вместе с тем принуждение формирует страх перед возможным наказанием за совершенные (даже неумышленно) ошибки и меняет мотивацию труда. У работников начинает развиваться мотивация избегания наказания, что может вести к перестраховке, потере инициативы в работе, излишнему формализму и боязни самостоятельного принятия решения. Поэтому стиль работы руководителя, базирующийся в основном на методе принуждения, вольно или невольно снижает производительность деятельности и качество труда подчиненных. Метод принуждения — не главный в системе методов воздействия на подчиненных,

а поэтому должен применяться руководителем осторожно, с обязательным учетом индивидуальных психологических характеристик работников.

Таблица 5.1. Управленческие роли (по Г. Минтцбергу)

| Категория | Роль | Характер роли | ||

| Межличностные роли | 1. Номинальный начальник | Символ юридической власти, выполняющий определенные церемониальные обязанности (например, подписание документов, прием посетителей и т.д.) | ||

| 2. Лидер | Стимулирует подчиненных на достижение цели | |||

| 3. Связник | Служит звеном в вертикальной (а также горизонтальной) цепи обмена информацией | |||

| Информационные роли | 4. Нервный центр | Собирает несистематизированную информацию, принимает все типы информации | ||

| 5. Распространитель | Передает отобранную информацию подчиненным | |||

| 6. Представитель | Передает отобранную информацию во внешний мир | |||

| Решающие роли | 7. Предприниматель | Проектирует и начинает изменения внутри организации | ||

| 8. Ликвидатор нарушений | Принимает корректирующие меры в случае отклонений в организации и в нестандартных ситуациях | |||

| 9. Распределитель средств | Решает, кто должен получить ресурсы | |||

| 10. Посредник | Участвует в переговорах с другими сторонами, чтобы защитить интересы организации | |||

2. Метод вознаграждения (поощрения). Сущность его заключается в положительном подкреплении поведения работника, основанном на объективной оценке достигнутых им результатов в деятельности. Применение вознаграждения или поощрения эффективно при соблюдении следующих правил: индивидуализации вознаграждения; соответствия стимула достигнутым успехам; гласности при объявлении поощрения; наращивания стимулов в связи с достижениями в работе; учета ожиданий работников при выборе вознаграждения.

В работе руководителя органа правопорядка возможно применение 12 способов вознаграждения:

• деньги (материальное вознаграждение);

• одобрение поведения и деятельности подчиненного;

• признание эффективности служебных действий;

• предоставление свободного времени;

• предоставление любимой работы;

• способствование профессионально-личностному росту;

• продвижение по служебной лестнице;

• предоставление самостоятельности в работе;

• учет личных интересов работника;

• достижение взаимопонимания;

• ценные подарки (призы);

• представление к правительственным наградам и досрочному присвоению специальных званий.

3. Метод примера (харизмы) основывается на позитивном влиянии профессионально-личностных качеств и способностей руководителя в отношении подчиненных. В этом случае часто наблюдается идентификация подчиненного с руководителем, осознанное или неосознанное подражание стилю деятельности и признание его авторитета как лидера. Авторитет руководителя, как показывают исследования, обладает определенными элементами внушающего воздействия и заставляет подчиненных неосознанно подражать манерам поведения своего непосредственного начальника. К числу харизматических характеристик личности руководителя органа правопорядка относят: энергичность поведения руководителя и заражение им своей энергией окружающих; внушительную, солидную внешность; независимость характера; отличные риторические способности; достойную и уверенную манеру поведения; адекватное восприятие восхищения со стороны окружающих и др.

4. Метод влияния через участие подчиненных в управлении. Привлечение работников к участию в управлении, в том числе к подготовке вариантов и принятию управленческих решений, оказывает позитивный эффект. Меняется мотивация деятельности, растет управленческая подготовленность работников, они все чаще идентифицируют себя с организацией, в которой проходит их служба. Большое значение для привлечения подчиненных к участию в управлении играет система обоснованного и своевременного делегирования полномочий.

5. Метод убеждения основан на логике и аргументации руководителем своей точки зрения. Начинается убеждение с попытки понять точку зрения подчиненного, его мотивацию поведения и позицию. При этом очень важно достигнуть доверительности в процессе беседы с работником, найти точки согласия в позициях и всячески их развивать. Практика показывает, что неэффективность убеждения зависит от двух основных ошибок: отсутствия обратной связи с подчиненным и неумения его выслушать. Эффективное слушание руководителем подчиненного, проявление эмпатии и терпения в беседе с ним являются хорошими предпосылками эффективности убеждения. Американский профессор психологии К. Дэвис предполагает девять правил эффективного слушания (прочитав очередное правило, на минуту прервитесь, вообразите разговор с конкретным человеком и представьте, как вы пользуетесь только что прочитанным правилом):

• перестаньте говорить;

• помогите говорящему раскрепоститься;

• покажите говорящему, что вы готовы слушать;

• устраните раздражающие моменты;

• сопереживайте говорящему;

• будьте терпеливым;

• сдерживайте свой характер;

• не допускайте споров или критики;

• задавайте вопросы.

Совершенствование стиля и методов работы руководителя органа правопорядка с персоналом. Наблюдения показывают, что стиль руководства и успешность индивидуальных воздействий на подчиненных зависят от:

2015-05-22

2015-05-22 397

397