За двадцать четыре часа полета из Сантьяго в Лондон я набросал примерную схему статистической программы, предназначенной для того, чтобы справляться с тысячами ежедневно поступающих экономических индексов.

Однако если целую главу заняло описание нашей деятельности за первые десять дней и если не сжимать описание этой истории, то книгу никогда не удастся закончить. Вспоминая теперь историю внедрения кибернетики в управление экономикой Чили при Альенде, можно сказать, что она фактически делится на четыре этапа. Начальный этап изложен в гл.16. Второй этап, описанию которого посвящена настоящая глава, заканчивается критической датой — октябрем 1972 г., и тем, что последовало сразу за этим. Изложим теперь события тематически, а не как дневник, сохраняя последовательность времени их осуществления, а установление их взаимных связей оставим за читателем. Каждое мероприятие излагается как самостоятельное, поэтому будут наблюдаться незначительные повторы того, о чем говорилось в предыдущей главе, посвященной первым десяти дням.

С самого начала, как свидетельствует цитата из первого письма ко мне Фернандо Флореса, "центральная" группа (к числу членов которой я был счастлив себя причислить) намеревалась использовать кибернетику как "науку об эффективной организации" во всех управленческих делах, на решение которых могли бы повлиять это группа и сотрудничающие с ней в общенациональном масштабе другие группы, когда "кибернетическое мышление становится необходимостью", как говорилось в первом письме Флореса. Вследствие этого нам с самого начала пришлось обсуждать проблемы, выходящие за рамки простого регулирования социальной экономики. Сам Флорес, как легко было предугадать, перешел на работу в правительство; вначале в качестве заместителя министра экономики, затем министра экономики, позднее — министра финансов и, наконец, — секретаря кабинета министров.

Тем временем страна находилась под угрозой как со стороны иностранных противников, так и со стороны внутренних — несогласных с политикой Чили справа и слева, а также внутренних саботажников в рядах коалиции Народного единства. Вследствие этого в течение моей более чем двухлетней причастности к делам в Чили менялись срочность и необходимость разработки практических мер управления; менялись приоритетность проблем, решаемых мной, и задачи групп, окружающих нашу центральную группу. Без сомнения, все это свойственно использованию науки управления. Она не должна создавать собственную идеологию, но, конечно, обязана быть связана с общей идеологией правительства. Если этого нет, то ради чего управление? Популярное представление сосредоточивается на технологических аспектах — на регулировании социально-экономических проблем, представленных в общих чертах в гл.16, но такое искаженное представление неверно. Оно подставляет под удар разработчиков, обвиняемых в "технократизме" (как будет показано позже). Реальность была такова, что, хотя я не вел ни протоколов, ни записей дискуссий, происходивших в нашей центральной группе, все дискуссии концентрировались на народных нуждах, на углублении наших представлений о них, на нашем их понимании и понимании их лидерами. Весь потенциал науки и техники должен был служить удовлетворению нужд народа.

К концу первых десяти дней мы фактически развернули весьма четкий план действий, изложенный в предыдущей главе. Фактически разработка этого плана, как намечалось, была закончена в марте 1972 г. Особенностью плана было создание "ситуационной комнаты". Достигнутое первым планом не было окончательным результатом (см. далее), мы просто создали своеобразный информационный орган управления: разработали требования к "ситуационной комнате" исходя предположения о создании "среды для принятия решений", как об этом говорится в гл.13, и прототипа материальной базы для осуществления целей согласно гл.16, т.е. нового стиля управления. Даже схема ее оборудования не была готова до "старта" в марте 1972 г. (как того требует сетевой график, см. рис.42).

В течение месяца моего пребывания в Чили центральная группа фактически продвинулась в применении кибернетики на многих фронтах, в частности, в создании "Народного проекта" (см.ниже). Да и проект Киберсин получил новый импульс, поскольку вслед за успехом первого плана мы могли начать думать об объединении основных созданных нами инструментальных средств, чтобы использовать их синергетический эффект. Конечно, эти средства были доведены до выполнения предназначенных им функций, хотя все они нуждались в дальнейшем совершенствовании, но достигнутого было достаточно, чтобы для начала их одобрить.

Заключительная часть нашего мартовского доклада, о котором мы расскажем тоже по ходу изложения, включала программное обеспечение. В него входило мое личное заявление: "Следующий месяц для меня будет трудным; мне предстоит быть в Риме, в американском штате Джорджия, в Вашингтоне, Филадельфии, Цюрихе, на острове Св.Елены, в Вене". Несмотря на чувство ответственности перед Чили я по-прежнему оставался генеральным консультантом своей фирмы в Лондоне. Сознание ответственности стало решающим обстоятельством для моей совести на следующие 18 месяцев, если не навсегда. И возможно те, кого я тогда оставил, теперь, спустя много времени, поймут, с каким сожалением я вспоминаю об этом как о невыполненном долге. Президент Альенде писал мне 28 апреля 1972 г., что он считает "в высшей мере важным рассчитывать на мое присутствие в Чили на более постоянной основе и в более ответственной роли". В мае 1972 г. я был назначен научным директором всего чилийского проекта, а его политическим директором стал Фернандо Флорес. Необходимо зафиксировать это обстоятельство — не будь этого, не удалось бы поддержать динамику нашей работы. Есть предел тому, что можно сделать с позиции советника, если не принимать на себя ответственности за результат. Этот вывод, по моему мнению, должен стать путеводной звездой системы 4.

Комплект кибернетических программ Киберстрайд CCvberstride)

Комплект кибернетических программ для наших компьютеров предназначался для обработки информационных потоков (см. рис.27) на всех рекурсивных уровнях: для выдачи сигналов опасности в системах 3-2-1, для предчувствия любых изменений (с тем, чтобы меры предпринимались до того, как произойдут неприятности) и для питания "фильтра готовности" к действию систем 4 и 5 (см. рис.32). Такая цель основывается на представлении, что данные, информирующие любую регулярно действующую систему, обязаны быть перспективными и прогнозными скорее чем ретроспективными и историческими.

Использование лишь двоичных отношений для питания комплекта программ, как подчеркивалось в гл.11, обеспечивает сильное уменьшение разнообразия, при этом приобретает смысл произвести крупные затраты на разработку единой программы (в противовес практики "электронной обработки данных", когда приходится обычно разрабатывать дополнительные программы для каждой задачи).

Основанием для такой идеи послужила практика статистического управления качеством, широко используемая на промышленных предприятиях последние 35 лет. Поскольку не было всеобщего стремления применять такой метод при решении управленческих проблем, может показаться странной попытка основывать регулирование социальной экономики целой страны именно таким методом. По этой причине я упомяну о ее происхождении и развитии в; конце этого подраздела.

Подобная программа прежде всего требует проверки достоверности поступающих данных и испытания их приемлемости в качестве правомерных членов их собственного статистического распределения. Это так называемое "таксонометрическое" распределение было осуществлено на опытном массиве данных (выборка из 60 величин), получаемых по сетевому графику (см. рис.42). Эти данные затем подлежали статистической проверке вероятности их достоверности. Далее, сравнением их с соответствующими значениями производственных возможностей и производственного потенциала, говоря на языке этой программы, образовывалась тройка индексов. Индексы статистически " нормализовались" путем тригонометрических преобразований, поскольку распределение их отношений имеет предельное значение, как единица измерения, и без колебаний переносились в категории верных. (Первоначально предполагалось образовать из них инверсный массив, но позже был найден метод проведения преобразований для каждой временной серии передачи данных). Затем производилась статистическая фильтрация индексов для выявления нежелательных изменений. Метод, которым я пользовался для этого, явно устарел, но предложенная мною схема сетевого графика сбора данных требовала использования именно такой программы к марту 1972 года, а на дворе уже был ноябрь. Ученые и программисты в ЕСОМ (национальном вычислительном центре Чили) были перегружены...

Соответственно было решено разработать такую программу математического обеспечения по контракту в Лондоне, если конечно, найдется подрядчик на выполнение столь трудной задачи в столь короткий срок. Более того, нам нужны были программисты, понимающие характер проведенных в Чили исследований операций по проекту Киберсин, природу процесса моделирования и технику получения данных, разработанных в Чили. Я знал, кого бы мне хотелось к этому привлечь, — это была группа консультантов лондонского отделения международной фирмы Arthur Andersen and Co. Контракт состоялся. Помог мой старый приятель Д.Кай, который направлял всю разработку, а А.Дансмур контролировал ее изо дня в день. Стоит отметить, как при совершенно невероятном недостатке времени мы вышли из положения. Докладывая в Чили в январе 1972 г., я писал (работа началась 10 января):

"Обсуждение показало, что если начать разработку комплекта программ немедленно, то она не может быть закончена ранее 19 июня 1972 г., по совершенно очевидным причинам. Полная разработка программ, исключение из них ошибок, их испытание и документирование для использования за тысячи миль от Лондона требует огромной работы программистов. Я же настаивал на том, чтобы хоть что-то было закончено к запланированному сроку, а именно к 13 марта, в крайнем случае для экспериментального использования. Как мне представлялось, один из вариантов комплекта должен быть готов в марте, а "изгнание из него блох" может быть продолжено до июня г тем, чтобы отшлифовать весь комплект. Однако подрядчики убедили меня в том, что это непрактично. Экспериментальную программу (далее известную как "временный комплект") можно было бы поставить нам к марту, но тогда пришлось бы пойти на ограничения по вводу, а "острые углы" пришлось бы сглаживать при разработке логики. Таким образом, оказалось невозможным разработать сразу окончательный вариант (далее называемый "постоянным комплектом") простой "чисткой" временного комплекта. Работа разделилась на две части. Однако если разработка комплектов шла параллельно, то при тесном взаимодействии обе группы разработчиков могли научиться многому, а следовательно, затраты при такой организации работы нельзя считать целиком потерянными."

Вот, собственно, как обстояло дело. Консультанты начали свою работу в Лондоне, и практически немедленно вслед за этим я столкнулся с необходимостью принять экстраординарное решение.

Не успели мы окончательно договориться о том, какой математический аппарат использовать для создания статистического фильтра, как поздним вечером позвонил мне Алан Дансмур. Видел ли я декабрьский 1971 г. выпуск журнала Operational Research Quarterly, [1] и, в частности, статью Гаррисона и Стивенса "A Bayesian Approach to Short Term Forecacting" (Байесовский подход к краткосрочному прогнозированию)? Вряд ли, если учесть все, чем я был занят. Я просидел всю ночь за этой статьей, и на следующий день мы решили отказаться от принятого нами математического решения проблемы в пользу байесовского подхода. Это был смелый шаг. Он следующим образом излагался в моем ранее цитированном докладе в Чили в январе 1972 г.

"Предложенный метод использования байесовской теории вероятностей дал возможность количественно выражать множество состояний процесса генерации данных. Такой фильтр может автоматически распознавать изменения в потоке поступающих индексов и определять, представляют ли они случайную ошибку, ступенчатую функцию, изменение хода зависимости во времени и приближение ее к пределу. Весьма привлекательной кибернетической особенностью такой системы является повышение чувствительности фильтра с ростом неопределенности, сопровождающей изменения индексов. Прогноз получается в виде общего распределения параметров, что более привлекательно, чем по одному из них".

Предполагалось, что такой регулятор систем 3-2-1 не будет выдавать выходных данных, свидетельствующих о работе предприятия, если индексы предприятия находятся в пределах их стандартного распределения, но будет на основе существенных данных составлять прогноз внутренних изменений, которые станут немедленно доступны руководителям соответствующих экономических подразделений. Такие руководители отныне получают возможность предвидеть события, если они того пожелают и если знают, какие меры следует предпринимать (см. далее). Во всяком случае такая система не будет содержать ни ретроспективных, ни исторических данных, она полностью ориентирована на предсказание.

Главная цель системы — исключить создание бюрократической машины. Настоящая цель регулятора системы 3-2-1 в том, чтобы просто не реагировать на данные, после того как они "отжаты" этой мощной, работающей в реальном времени системой. Предусматривались, однако, меры для сохранения на некоторое время накопленных данных с тем, чтобы можно было проводить их сравнения с данными, создаваемыми согласно нашему "Оперативному плану". (Оперативный план будет далее упомянут при описании проекта Чеко (Checo).

Как говорилось ранее, руководителем проекта Киберстрайд (Cyberstride) в Сантьяго был И.Бенадоф, работающий в национальном вычислительном центре. Позднее он стал ответственным за всю программу обработки данных, которой сначала руководил известный чилийский профессор Гернан Сайта Мария. В марте 1972 г. к работе в национальном вычислительном центре подключился Алан Данс-мур. Временный комплект программ удовлетворительно работал, и, следовательно, реализация проекта Киберсин могла продолжаться намеченным курсом. Временный вариант комплекта программ, датированный 11 ноября 1972 г., был представлен нам Джоном Бристе-ром с запозданием (по договору предусматривалось поставить его в августе), и поэтому календарно он относится к настоящей главе.

Программисты с симпатией отнесутся к упомянутым здесь именам. Задача была весьма трудной. Более того, ничего не было известно заранее о практических результатах методики Гаррисона — Стивенса. Обнаружилось, что в процессе обработки каждой серии данных должна выполняться специальная "подстройка". Так, в мае пришлось потратить неделю на обработку восьми серий данных из-за нехватки машинного времени. Потребовалось несколько доработать программы с тем, чтобы они справлялись с "подстройкой". К июлю при работе опытного пакета программ не возникало проблем и реальные индексы обрабатывались привычно. Тем временем завершалась отработка постоянного комплекта. "Сглаживание острых углов" в опытном пакете породило массу проблем, но, как Дансмур предупреждал с самого начала, курс на ее отработку обеспечивался опытом работы с временным комплектом. В частности, были внесены изменения с целью обеспечения генерирования алгедонических сигналов (см. проект Киберсин). Проблема обеспечения нас необходимым машинным временем была решена заменой машины 350/60 фирмы IBM машиной 3500 фирмы Burroughs, которая ранее была практически не загружена. К концу этого этапа где-то около 70% социально-промышленной экономики страны было охвачено нашей системой, включая примерно 400 промышленных предприятий в сети Кибернет, а они представляли собой основные компоненты проекта Киберсин, в особенности в отношении систем 3-2-1 на всех рекурсивных уровнях.

Замечание о происхождении и развитии [21

Принципиальная методика, положенная в основу системы Киберстрайд, предназначенной для управления системами 1-2-3, впервые разрабатывалась в 1949-1953 гг. для управления производством стали. Использование этой методики началось раньше, чем нам стали доступны электронно-вычислительные машины, и поэтому вся работа системы осуществлялась вручную с помощью номограмм для расчета стандартов и механических калькуляторов для расчета индексов и визуальных контрольных графиков в качестве фильтров вероятностей. Статья о работе такой системы была опубликована в журнале Royal Sfalisncal Society в 1953 г. под заголовком Productivity Index in Active Service (см журнал Applied statistic, vol.IV, N1), а более ранней была публикация на ту же тему A Technique for Standartizing Massed Batteries of Control Chart (vol.11, N3)). Статья посвящена тому, как процедуры зрительного статистического контроля были стандартизованы для обеспечения отбраковки. В последующие годы этот метод был обобщен, распространен на другие случаи применения и предусматривал использование компьютеров. Один из вариантов этой методики изложен в гл-XVI моей книги Cybernetics and Management (Кибернетика и управление), изданной в 1959 г а другои ее вариант приведен в гл.13 и 15 моей книги Decision and Control (Решение и управление), вышедшей в 1966 г. Ко времени опубликования первого издания настоящей книги март 1972 г.) роль того, что стало программой Киберстрайд в кибернетическом управлении, стала очевидной. Эта методика доведена до реализации на микрокомпьютерах и опубликована в моей книге The Heart of Enterprise (Сердце предприятия).

Программы Чеко

Мы уже обсуждали Кибернет и Киберстрайд в качестве базовых инструментальных средств обработки информации для систем 3-2-1. Информация, касающаяся внутренних операций любой жизнеспособной системы при известных обстоятельствах, о которых говорилось в третьей части настоящей книги, должна передаваться системами 3-4-5. Система 4 решает задачу обеспечения планов действии всего организма, которые, однако, не представляют собой простую сумму систем 1 в определенной окружающей среде. Решая задачу в масштабах национальной экономики, система включает не. только всю страну (и не только ее отдельные части), но и состояние отношений с другими странами.

В Чили был институт, известный как ODEPLAN (Национальное плановое управление), который теоретически подчинялся президенту страны через его директора, имеющего статус министра. Национальное плановое управление практически не пользовалось большим влиянием. Методология его работы основывалась на том, что предпочитают плановики во многих частях света, в особенности в странах восточноевропейского блока, — на методе балансного анализа. Результаты его работы в рамках этой методики публиковались в весьма "отшлифованном" виде. Однако, как писал один из членов нашей центральной группы, "укажем на тот факт, что он превратился в институт, поглощенный составлением национального бюджета и разработкой статистической отчетности". Это плановое управление не было заражено идеей обеспечения функций системы 4 и занималось этим не более чем Национальное управление статистики и переписи стремилось выполнить функции системы 3-, которые предстояло реализовать системе Киберстрайд. Функционально близкие к этой системе учреждения действуют в большинстве стран, но кажется иронией, что хотя их функции формально, как было в Чили, соответствуют функциям системы 4'3 жизнеспособных организмов, они нигде не работают методами, сравнительно успешно обеспечивающими выполнение требуемых от них функций. Я, конечно, могу перечислить несколько стран, в отношении которых моя оценка справедлива: Великобритания, Дания, Индия, Италия, Канада и Ямайка. Фактически упомянутый в предыдущем подразделе Оперативный план был подчинен бюджетному управлению министерства финансов, т.е. тому, у кого, как каждый понимает, находится реальная власть.

В гл.13 показан курс, подкрепленный моделями и имитацией их работы, который я успешно отстоял как необходимый на нашем первом заседании в Чили. Свидетельством тому является наша работа по экономическому моделированию, представленная на сетевом графике в гл.16. Процитируем в подтверждение мой доклад из Лондона, в котором эта мысль прослеживается еще раз.

"Конечно, можно поддержать использование крупномасштабного балансного анализа как средства балансирования чилийской экономики, но при этом возникают три крупные проблемы:

1. Матричные модели очень бедны структурно, поскольку структура может быть выявлена только путем перечисления ограничений тех уравнений, которые представлены каждой строкой. Это такой недостаток, который проявляется, даже если структура известна и принята. Но если, как я понимал, действительной целью является изменение структуры чилийской экономики, то такого инструментального средства явно недостаточно.

2. Очень трудно вводить стохастические элементы в балансные модели, но, увы, экономическая жизнь — процесс стохастический.

3. Чили переживает эру быстрых перемен и, следовательно, наиболее важной особенностью системы 4 при представлении экономики страны должно быть адекватное отражение ее динамики. Балансный анализ безнадежно статичен. Соответственно я рекомендовал совсем другой подход. Нам нужна имитационная модель промышленных секторов экономики и их взаимодействия, реализованная в среде, которая учитывает возможность привлечения как иностранных капиталовложений, так и внутренних накоплений. При этом внимание должно сосредоточиваться на структуре (которую можно изменить, например, введением новых целей обратной связи) и на динамике внутреннего взаимодействия моделируемых факторов (дающих многократный и в высшей мере важный эффект). Такая модель должна использоваться в качестве средства выбора между данными о текущих результатах работы экономики (выдаваемых системами 3-2-1) и текущей структурной ситуацией (как это было зафиксировано в Оперативном плане), с одной стороны, и формированием нашей стратегии, с другой. Система 4 выступает при этом в качестве посредника между системами 3 и 5.

При наличии подобного имитатора мы могли исследовать природу попавших в западню государств, с чем было связано состояние их экономики, которые зависели, по-видимому, от результата деятельности метасистемы, выходящей за их государственные границы. Сошлемся на такой пример. Если получаемые путем обмена с другими государствами деньги могли бы служить для поддержания сервисного сектора экономики, в свою очередь поддерживающего высокое потребление его услуг элитарными группами населения, к которым эти деньги поступают, то тогда мы бы считали государство попавшим в западню. Демонстрация работы подобных систем свидетельствует, что влияния единственного мероприятия (такого, как земельная реформа, национализация медных рудников) было бы (предположительно) достаточном, чтобы вырваться из западни. Кибернетический подход к рассмотрению такой проблемы определенно свидетельствует, что новая структура, включающая новые информационные потоки и усиление мотивирующих факторов, будет необходима для достижения радикальных политических целей Чили. Имитатором такой структуры станет наша правительственная экспериментальная лаборатория.

Можно ли это сделать? Первый сетевой график предлагал разработать такую временную модель к марту. При нашем дефиците времени оставался единственный путь — немедленно использовать компилятор Динамо, который усиленно разрабатывался в течение многих лет Форрестером в Массачусетском технологическом институте США. Я в прошлом руководил тремя проектами, в которых использовался этот компилятор, и нашел его мощным и гибким инструментальным средством.

Соответственно я стал разыскивать Р.Андертона, системного инженера, воспитанного в аэрокосмической промышленности США, который переключился на исследование операций и гуманитарные науки (ссылки на его работы см. в гл.13). Он, по моему мнению, справился с тремя только что упомянутыми проектами. Андертон занимал ответственный пост в промышленности, но подумывал о переходе на научную работу. Мы вспомнили также о K.A-Джиллигене — физике, математике и статистике, тоже переключившемся на исследование операций и работавшем над "моделированием корпораций в реальном времени".

Так была рождена исследовательская программа Чеко (Checo-CHilean-ECOnomy — Чилийская экономика). В Чили ею руководил Марио Гранди. Другой чилиец Гернан Авилес отправился в Лондон на учебу. Очевидно, что эта программа была грандиозным начинанием. Однако нам удалось сделать первые прогнозы временной модели только в июне 1972 г. (хотя планировалось сделать это в марте), а к сентябрю у нас была экспериментальная модель экономики на макроуровне, которая включала подмодели создания национального дохода, инфляции и международного торгового обмена. Две отрасли промышленности легкая и автомобильная, как находящиеся на разных микроэкономических уровнях, были избраны для изучения. Их деятельность моделировалась на годы вперед с весьма интересными результатами, но группа, проводившая моделирование, считала себя лишь "обучающейся" своему делу, и никто не горел желанием опираться на их результаты. Поддерживать связь с Роном Андертоном, находившимся к тому времени в Ланкастерском университете и к тому же связанным другими обязательствами, стало трудно. Разработка этой программы практически остановилась после третьего этапа (об этом в следующей главе), и, следовательно, нет смысла входить здесь в детали, хотя они и не потеряли своей ценности.

Группа Чеко проводила свои эксперименты в духе создания некоторого подобия цельной системы 4, но у меня были свои мотивы по-дружески поспорить с Марио Гранди и членами его группы.

Во-первых, требовалось изучить проблему распространения результатов моделирования национальной экономики (по мере их получения в ее секторах), из секторов по предприятиям и далее вплоть до рабочих комитетов. Проблема рекурсивное™ жизнеспособных систем не была решена для системы 4, хотя и решилась для системы 3 (см. далее проект Киберсин). Группа Чеко настроилась решить эту проблему при некоторых основаниях на успех: ничто им в этом не мешало, группа была хорошо сбалансирована специалистами разных дисциплин, включая психолога. (А какая еще страна могла похвастать наличием среди ее плановиков такого активно действующего участника?) Если бы работа продолжалась, то многое могло бы получиться в результате этой инициативы, как заметит внимательный читатель следующих подразделов книги.

Во-вторых, действительной причиной недостаточного доверия к результатам моделирования, получаемым группой, является не недостаток опыта (как скромно заявляли ее ученики), а ненадежность входных данных.

Как обычно происходит с государственными данными, они были не только устаревшими, но еще и, по-разному отставали по времени для разных их категорий. К сожалению, этому обстоятельству уделяется слишком мало внимания, а за ним скрывается опасность создания и разработки имитатора Динамо, получившего всемирную популярность, не утраченную до сих пор. Разработанный мною план явно не предусматривал использования подобной "государственной статистики". Я намеревался вводить в программу Чеко информацию в реальном времени и работать с комплектом программ Киберстрайд. Из этого следует, что любая экономическая модель, как макро, так и микро, требует своей базы, чтобы строить свои основные прогнозы исходя из объединения данных нижнего уровня. Так это чаще всего делается. Проект Чеко мог бы основываться на самых свежих данных, получая их как результат работы системы 1-2-3, и мог бы выдавать результаты моделирования на десять лет вперед, чего никогда не делалось. Таким было одно из моих фундаментальных решений создания эффективного гомеостаза систем 3-4. Таким оно и остается, но остается неосуществленной мечтой.

В-третьих, несмотря на профессионально мрачноватые предупреждения членов группы Чеко, мне нужны были любые индикаторы, которые можно было получить для решения проблем, перечисленных далее в разделе "Внешние обстоятельства". Такие индикаторы я по

лучил. Время не позволило нам собрать "урожай" с планов, которые упомянуты в этом разделе книги, однако, оглядываясь назад, я не имею оснований сомневаться в верности индикаторов, полученных программой Чеко.

Ситуационная комната

Принципы конструкции ситуационной комнаты излагались в гл.13. Такая комната была построена в Сантьяго, за исключением установки в ней гибридного компьютера, в пользу которого мы выступали в тринадцатой главе как средства моделирования экономических проблем. Для начала исследований по программе Чеко мы воспользовались дискретной программой Динамо, поскольку она уже существовала, а мы торопились. Одновременно для реализации идеи "гибрида" был заключен контракт в Великобритании, поскольку аналогичного оборудования в Чили не было. Идея "гибрида" не реализовалась в основном потому, что пришлось ждать разработки моделей группой Чеко и прийти к заключению относительно качества моделей, прежде чем приступать к чему-то более существенному.

Прежде всего мы потеряли много времени на поиск подходящего помещения, поскольку ни одно правительственное ведомство не занимало большого здания. Согласно детальным чертежам, составленным Ги Бонсьепе и его группой в фирме INIEC, для зала требовалась шестигранная комната диаметром 10 м. Внутри зала не должно было быть перегородок, более того, требовались дополнительные помещения вокруг для размещения оборудования, работающего с телеэкранами. Примечательно, что в конце концов мы арендовали здание в котором раньше помещалось издательство американского журнала Readers Digest. Роберто Канете был назначен командовать монтажом оборудования зала и, естественно, стал управляющим коммуникационным центром сети Кибернет. Тогда получилось следующее.

Во-первых, была создана движущаяся схема двухметровой высоты в виде шкафа (см.рис.27), которую построила английская фирма Technomation Ltd. Передняя часть шкафа представляла собой щит, за которым располагался вращающийся поляроидный диск, создающий эффект движения, а дверь в эту щитовую конструкцию служила экраном. Таким образом, прямоугольники и окружности можно было маркировать изнутри при демонстрации модели, ради которой собрано заседание: все ее элементы можно было называть и маркировать базисные уровни состояния экономики, используя три наших индекса. Алгедонические сигналы "мигающего красного цвета" (как предлагалось в гл.13) пришлось заменить звоном колокольчика.

Далее встала проблема двух экранов — одного, демонстрирующего сигналы неблагополучия в системах 3-4-5, и другого — для демонстрации алгедонических сигналов от подчиненных предприятий (филиалов), достигших в данное время избранного уровня рекурсивности, о чем подробнее будет сказано позже. Эти экраны были разработаны и изготовлены при помощи фирмы INIEC. Наши эргономические идеи были передовыми, а управлять этими экранами пришлось вручную! Как обычно, на соответствующие интерфейсы денег не было. Однако будь у нас телепроцессоры, я бы лично выступил противником использования видеооборудования в этом зале, предпочитая вместо него электромагнитное переключение сигналов. Символика, которой мы манипулировали, была ясной и смелой: символы были удачно разработаны и каждый мог их прочесть. Видеооборудование не позволили бы представить их достаточно крупно, чтобы читать их со стены, и тогда каждый участник заседания сидел бы, уткнувшись в свою мерцающую видеокоробку. Примером тому служат аэропорты, где используются обе такие системы.

Те же аргументы приложим к оборудованию, устанавливаемому в зале для вызова требуемой в ходе заседания информации и предупредительных сигналов о неблагоприятных изменениях. Нет необходимости повторять доводы гл.13 о четком представлении данных, и, кроме того, графики можно четко представлять на экране цветного телевизора. Но потеря четкости и даже достоверности из-за "мигания" используемого нами оптического устройства оказалась, по моему мнению, во вполне допустимых пределах. Это оборудование, изготовленное фирмой Electrosonic Ltd. в Лондоне, названо "Дейта-фид" (Datafeed). Оно располагало тремя экранами, которые могли использоваться одновременно, причем каждый экран высвечивал данные с помощью пяти световых лучей. Таким образом, мощность представления данных и графиков всей этой установки составляла 3х5х80 = 1200 элементов. Экраны располагали также большим теминологическим словарем, который выводился на экран шестнадцатью расположенными сзади проекторами. Для того чтобы высветить на экране требуемый график и надпись из числа, упомянутых в словаре, каждый участник заседания, используя кнопки в подлокотниках своего кресла, мог; во-первых, управлять оборудованием, во-вторых воспользоваться одним из трех экранов и, в-третьих, выбрав одно из представленных изображений, перевести его на желательный ему экран. Конечно, он мог поставить рядом все три демонстрируемых изображения, чтобы сравнить их.

Ясно, что невозможно представить на одном экране 1200 названий. Словарь содержал только 30 названий в качестве максимума, считающегося эффективным в эргономике. По этой причине словарь был разбит в классах на подклассы. "Здесь представлен перечень видов промышленности, выпускающих потребительские товары. Вы хотите знать, что творится с текстилем? Вот вам перечень текстильных предприятий"... и так далее, пока на экране не появится подробная информация относительно интересующей Вас специфической проблемы. В этой конструкции, реализованной в апреле 1972 г., учитывался и другой эргономический аспект. Поскольку выбор одного из 30 является пятибитовым решением, то пять управляющих кнопок, каждая нажатая или нет, позволяют осуществлять выбор из 32 составляющих. В соответствии с эргонометрическими доводами, приведенными в гл.13, и здесь, я решил использовать пять кнопок, а не номерную систему, управляемую "сильной рукой, с большими кнопками и сильными пружинами, которые приходится нажимать большим пальцем. Еще раз: эта комната — прототип комнаты для рабочего комитета, а не святая святых для правительственной элиты. Последняя пара экранов согласно проекту Чеко предназначалась для моделирования. Одну стену занимала мобильная схема экономической модели с подвижными линиями. Она позволяла собравшимся предлагать альтернативы, вводить обратную связь, постулировать новые деловые связи. На этот раз меняющиеся линии мобильных потоков. представленных программой Динамо, перемещались поляризованным светом проекторов — весьма интересное и эффективное эргономическое нововведение. Рядом с этим экраном, разместился экран на котором можно было показывать результаты моделирования (Здесь и должен был быть запланированный гибридный компьютер, подготавливающий изображение, наносимое многоцветной ручкой на движущейся бумаге, которое по мере завершения рисунка

должно было переноситься на экран.)

Так использовались пять стен, а шестая оставалась свободной по причине, о которой скажем ниже. Все оборудование для этой комнаты должно было специально разрабатываться, изготавливаться и устанавливаться группой Ги Бонсьепе в содружестве с двумя английскими субподрядчиками. Монтажные чертежи менялись по мере движения разработки и как упоминалось, никто не мог найти подходящего для нас места. Без сомнения, первичный срок — 9 октября, установленный для завершения.ситуационной комнаты, был слишком оптимистичным. Мы опаздывали ровно на три месяца. Помещение мы получили 1 декабря 1972 г.; монтаж оборудования и экспериментальная работа начались 10 января 1973 г. Фотография этой ситуационной комнаты была опубликована на внутренней стороне обложки теперь уже пропыленной моей книги Platform for Change (Платформа для перемен), а полное описание эргономических ее аспектов появилось в книге Бонсьепе [3].

Проект Киберсин

В предыдущей главе рассказано, как началось осуществление проекта Киберсин и с какой целью. Теперь мы знаем, как создавались четыре его главных инструментальных средства. Кибернет - национальная сеть промышленной связи с центром в Сантьяго, с помощью которой любой мог проконсультироваться с любым другим или переговорить с любым принимающим решение лицом, находящимся в другом месте. Киберстрайд - набор компьютерных программ, необходимых для обеспечения статистической фильтрации всех гомеостатических цепей на всех уровнях их последующего рассмотрения. Чеко - модели чилийской экономики, способной ее ими тировать. Ситуационная комната — новая обстановка для принятия решения, зависящего от успеха работы всех предыдущих трех. Но инструментальные средства бесполезны в руках тех, кто не умеет ими пользоваться, как и без программы распространения информации, которая должна была начать работать еще с мартовского "старта". Более того, инструментальные средства бесполезны, пока не приведены в действие. В каком виде данные должны представляться в системе?

Все это требовало массовых и непрерывных упражнений в исследованиях операций (проводимых в духе дней, второй мировой войны). Речь идет именно об исследованиях операций, осуществляемых высококвалифицированными группами специалистов смежных областей научных дисциплин промышленных компаний с целью определения моделей и наборов показателей деятельности предприятий.

К июлю 1972 г. много подобных групп действовало в отраслях промышленности Чили. Рауль Эспехо сам управлял их работой в отрасли, включающей автомобильную, а также работой фирм, выпускающих медь, резину, пластмассы, электротехнические и электронные изделия, и промышленных предприятий по выпуску холодильников, стиральных машин и т.п.. Хорхе Баррьентос руководил потребительской отраслью (сельскохозяйственные машины, текстиль, рыболовство, фармацевтика и пищевые продукты). В строительной отрасли (включающей лесопереработку, производство деловой древесины, мебели, пульпы, химических товаров, щитов, а также строительных материалов: цемента, железобетонных деталей, штукатурки, домостроительных плит и т.п.) работой руководил Умберто Габелья. В тяжелой промышленности мы встретились с другой ситуацией. Вся энергетическая промышленность, черная металлургия, нефтехимия давно стали государственной собственностью. Здесь мы уже имели дело не с рабочими комитетами и введенными в них со стороны участниками, как было в случае трехсот недавно национализированных компаний, а с утвердившимися и весьма важными управляющими чилийцами. Более того, здесь действовали фирменные группы исследований операций, обслуживающие административный аппарат. Что касается медной промышленности, недавняя ее национализация вызвала шум во всем мире, и тогда новые меры любого вида могли бы усугубить существующие в ней трудности. Легко понять, что тяжелая промышленность встречала наши нововведенческие инициативы в положении весьма напряженном и политически деликатном.

Поэтому вместо того, чтобы назначать ответственного руководителя из числа членов группы CORFO, мы добивались сотрудничества с руководством каждого отдельного предприятия, а в целом, после его достижения, с исследователями операций в этой отрасли, которые должны были сотрудничать со мной или прямо подчиняться мне (в каждом подобном случае есть свои нюансы).

Группы, подготовленные к выполнению этих срочных и важных исследований в трех избранных нами важных отраслях, были подобраны исходя из их профессиональной квалификации и без учета политических убеждений. Неудивительно, что типичный чилийский специалист не имеющий сильных левых убеждении, был склонен относиться к рабочему с некоторым пренебрежением. Произошло несколько неприятных столкновений, в некоторых случаях пришлось принимать меры, но такая тенденция меня обеспокоила. В особенности потому, что этим группам говорилось о необходимости объяснять смысл количественного выражения производственных потоков в модели предприятия, добиваться затем помощи работников предприятия в ее разработке и далее получать их согласие относительно измерителей результатов работы. Ясно, что не все делалось в духе нашей договоренности: похоже, что этот факт помог недовольным, которые позже пытались называть проект Киберсин "технократическим" Этот факт лишний раз отражает сложность природы взаимоотношений в системах 4—5: между политическим директором (Флорес) и научным директором (Бир) как якобы имеющими противоположные взгляды на решаемую проблему, когда всяким поверхностно мыслящим точка зрения одного легко приписывается другому.

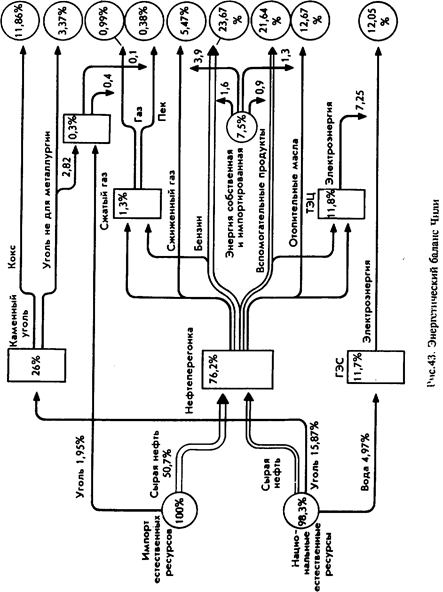

Как может показаться с первого взгляда, от политического руководителя ожидалось, что он будет требовать политической лояльности специалистов, привлекаемых к выполнению проведенных работ такого масштаба, а научный руководитель должен позаботиться о том чтобы подобрать наиболее квалифицированных людей. Случилось однако, так, что политический руководитель не мог себе позволить политического пристрастия, а научный был поглощен трудностями предстоящей работы, за которую он взялся. Будем считать, что теперь нам известно, как представить модель предприятия в количественном выражении его потоков (рис.43). Обратимся тогда к проблеме моделирования более высокого уровня рекурсивности, в который входит предприятие нижнего уровня как серия вкладываемых друг в друга китайских коробочек или русских матрешек, помня что все они являются жизнеспособными системами.

Предположим, что фирма оперирует рядом ее предприятий и осуществляет одну из серий операций, образующих систему 1 корпорации Все три ее части можно изобразить как жизнеспособную систему, представленную на рис.27. Тогда расходящиеся линии, соединяющие операции данного предприятия, должны показать, как один технологический процесс "питает" следующие и в какой пропорции продукция его отдельных технологических линий разделяется для обеспечения других производственных процессов. Точно так же график производственных потоков всей фирмы покажет, охватывают ли и каким образом эти разбегающиеся линии все предприятия, в какой пропорции и т.п. К моменту проверки нами данного предприятия его производственные операции могли и не иметь линии связи, да исключением влияния одной из них на другую в отношении распределения финансовых ресурсов.

Дело в том, что нет шаблона для производственных потоков, и они отличаются от предприятия к предприятию на каждом уровне их рекурсивности, хотя структурная модель их одинакова. На том же основании производственные потоки горизонтального гомеостаза, связывающие производственные операции с внешней средой, будут разными на каждом уровне рекурсивное™ из-за существенной разницы в состоянии внешней среды. Этот раздел объясняет, что, используя универсальную модель жизнеспособной системы как учебник или руководство в отношении любых жизнеспособных систем, необходимо провести их эмпирическое исследование на каждом уровне рекурсивное™, в результате чего получится набор схем производственных потоков, каждый их которых будет по своему уникален. Из этого следует, что и количественное представление каждого уровня также будет уникальным (поскольку оно относится только к данной схеме потоков и ни к какой другой). Из вышеизложенного следует:

2015-06-10

2015-06-10 365

365