Основной целью в данной работе Тюнен ставил определение роли основных факторов размещения сельскохозяйственного производства и взаимосвязи между ними.

При этом к основными факторам размещения сельскохозяйственного производства он относил:

А.- расстояние от хозяйства до города (рынка сбыта);

Б. - цену на различные виды сельскохозяйственной продукции;

В.- земельную ренту (отдача на капиталовложения в земельные ресурсы) или если точнее, то дифференциальную ренту I по местоположению.

Для достижения поставленной цели Тюнен составил абстрактную модель, представляющую собой изолированную страну, состоящую из одного очень большого города, расположенного посередине плодородной равнины, не прорезанной никакими судоходными реками и каналами. Единственным видом транспорта в данном государстве был - гужевой транспорт.

Равнина, окружающая большой город по Тюнену имела совершенно одинаковую почву, везде удобную для обработки. Кроме этого она была окружена огромными неосвоенными пространствами, которые отделяли все государство от остального мира.

Обязанность данной части изолированного государства состояла в снабжении большого города продуктами питания, тогда как город должен был удовлетворять все потребности окружающей его территории в продуктах промышленного производства.

Составив такую модель, Тюнен поставил вопрос о том, какие формы примет при установленных предпосылках сельское хозяйство и как будет отражаться на нем большее или меньшее расстояние от города, если это хозяйство будет вестись вполне рационально.

Путем сложных расчетов, проведенных на основе теоретических предпосылок и огромного объема аналитической информации, которую Тюнен многие годы скрупулезно собирал, ведя реальное хозяйство в имении Теллов, Иоган Генрих создал математическую пространственную модель сменяющих друг друга систем сельского хозяйства. Графически данную модель автор изобразил в виде концентрических кругов (или колец), расположенных вокруг большого города и обеспечивающих минимум перемещений. При этом для каждого кольца Тюнен выбрал такую агроспециализацию, которая обеспечивала бы наибольшую выгоду владельцу имения. Согласно этому около центра расположились те производства, которые дают скоропортящиеся продукты, а также такие виды сельскохозяйственных культур, которые имеют значительный объем и вес по отношению к своей стоимости. По мере удаления от города производятся те продукты, провоз которых дешевле относительно их стоимости.

Посмотрим теперь, точный порядок расположения по Тюнену этих концентрических кругов или пояса, образующиеся вокруг рынка.

Итак, в ближайшей к городу зоне наиболее выгодно садоводство и огородничество в сочетании с молочным животноводством при стойловом содержании скота круглый год (клубника, цветная капуста, салат, капуста, картофель, репа, клеверосеяние, свежее молоко). Иначе этот пояс называют «вольное хозяйство», т.е. хозяйство без применения севооборотов.

Второй пояс у Тюнена занят лесным хозяйством. Близость его около центра автор объясняет большой потребностью рынка в топливе и малой транспортабельностью дров и делового леса при гужевом транспорте.

Вслед за зоной лесного хозяйства следуют три зоны, в которых рожь является наиболее важным рыночным продуктом. При этом существенные различия между этими концентрическими кольцами определяются интенсивностью земледелия.

За пределами этих трех зон экстенсивного хозяйства рентабельно по Тюнену только пастбищное животноводство (овцеводство и скотоводство). На рынок в данном случае поступает лишь продукция животноводства, тогда как рожь используется для собственных нужд.

Заслуга Тюнена в том, что он первым обратил внимание на то, что между производством продукции и его локализацией есть прямая связь.

| Тюнен пришёл к выводу, что различные отрасли сельского хозяйства будут располагаться вокруг центра в виде колец. Расположение производств обусловлено стремлением каждого производителя максимизировать прибыль, технологиями производства и транспортировки, объёмом и номенклатурой спроса на продукцию. Модель Тюнена оказала значительное влияние на теоретическую географию и теорию размещения и была существенно обобщена и развита в них. |

2. В. Лаунхардт, 1882 г., метод нахождения пункта оптимального размещения отдельного промышленного предприятия относительно источников сырья рынка сбыта продукции.

Решающим фактором размещения производства у В. Лаунхардта, так же как и у И. Тюнена, являются транспортные издержки.

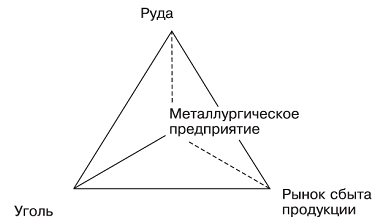

Производственные затраты принимаются равными для всех точек исследуемой территории. Точка оптимального размещения предприятия находится в зависимости от весовых соотношений перевозимых грузов и расстояний. Для решения этой задачи В. Лаунхардт разработал метод весового (или локационного) треугольника.

Пример:

Пусть требуется найти пункт размещения нового металлургического завода.

- Известны пункт добычи железной руды — точка A,

- пункт добычи угля — точка В

- пункт потребления металла — точка С.

Транспортный тариф равен = t (на 1 т/км). Расходы руды на выплавку 1 т. металла составляют: = а; расход угля = b. Известны также расстояния между пунктами (стороны локационного треугольника): АС = S1; ВС = S2; АВ = S3.

Возможным пунктом размещения металлургического завода может быть в принципе каждая из трех точек размещения источников руды, угля и потребителя металла. В этих случаях суммарные затраты, связанные с перевозкой всех необходимых грузов для потребления 1 т. металла, будут равны:

(bS3 + S1) t — при размещении завода в точке А;

(aS3 + S2) t — при размещении завода в точке В;

(aS1 + S2) t — при размещении завода в точке С.

Наилучшим пунктом размещения завода из рассмотренных трех будет тот, в котором транспортные затраты минимальны.

В географии металлургической промышленности достаточно много примеров размещения предприятий, соответствующих треугольнику Лаунхардта. В частности, таким примером можно считать размещение Череповецкого металлургического комбината в Вологодской области: железная руда поступает на комбинат с запада (Оленегорское и Ковдорское месторождения в Мурманской области и Костамукшское месторождение в Карелии), каменный уголь с востока (Печорский угольный бассейн — Воркута и Инта), основные потребители готовой продукции находятся южнее предприятия (в Центральном экономическом районе).

3. А. Вебер, 1909 г., «О размещении промышленности: чистая территория штандорта».

Ученый поставил перед собой дачу создать общую «чистую» теорию размещения производства на основе рассмотрения изолированного предприятия. Он сделал существенный шаг вперед по сравнению с И. Тюненом и В. Лаунхардтом, введя в теоретический анализ новые факторы размещения производства в дополнение к транспортным издержкам и ставя более общую оптимизационную задачу:минимизацию общих издержек производства, а не только транспортных.

А. Вебер создал подробную классификацию факторов размещения по их влиянию, степени общности и проявлениям.

Фактором размещения он называет экономическую выгоду, «которая выявляется для хозяйственной деятельности в зависимости от места, где осуществляется эта деятельность.

Эта выгода заключается в сокращении издержек по производству и сбыту определенного промышленного продукта и означает, следовательно, возможность изготовлять данный продукт в одном каком-либо месте меньшими издержками, чем в другом месте».

В результате отсеивания элементов производственных издержек, не зависящих от местоположения, А. Вебер оставляет три фактора:

- издержки на сырые материалы,

- издержки на рабочую силу

- транспортные издержки.

Однако первый из них — разницу в ценах на используемые материалы — можно, как считает Вебер, выразить в различиях транспортных издержек, исключив из самостоятельного анализа. Все остальные условия, включающие размещение предприятия, он рассматривает как некоторую «объединенную агломерационную силу», или третий штандортный фактор.

Таким образом, в конечном счете, анализируются три фактора: транспорт, рабочая сила и агломерация. Дальнейший анализ ведется последовательно по трем факторам. Соответственно выделяются и три основные ориентации в размещении: транспортная, рабочая и агломерационная.

4. В. Кристаллер, 1933 г., «Центральные места в Южной Германии».

Основной постулат теории центральных мест заключается в том, что размещение экономической деятельности главным образом определяется условиями спроса и предложения.

Однако реальное географическое пространство крайне неоднородно, и такие факторы как рельеф, население, транспорт играют важнейшую роль, но для того, чтобы проверить влияние только спроса и предложения необходимо упростить остальные факторы и сделать допущение «при прочих равных условиях».

Для теории центральных мест это упрощение заключается в том, что район рассматривается как однородная равнина с одинаково плодородными почвами, однородно распределенным населением, для которого характерны одинаковые запросы и предпочтения.Предполагается также транспортная доступность во всех направлениях. Таким образом, теория центральных мест Кристаллера основана на идеализированной территории, т.н. изотропной поверхности. На такой территории издержки снабжения поселения будут зависеть только от расстояния между местом производства товара и этим поселением.

С увеличением издержек спрос на большинство товаров уменьшается, и поэтому очевидно, что с ростом расстояния спрос на любой товар в любом районе будет уменьшаться до тех пор, пока не будет достигнута точка, где не соответствующие товары и услуги не найдется ни один потребитель. А так как население, в свою очередь, размещено равномерно и транспортные издержки пропорциональны расстоянию, то зона сбыта любого товара будет иметь форму круга и место производства этого товара расположится в центре зоны сбыта, то есть станет «центральным местом», а все поселения, которые снабжаются из этого центра, будут «зависимыми» местами.

В итоге при наличии множества городов вся территория окажется разделенной на сферы влияния. Реальный размер зоны сбыта товара полностью определяется ценой товара в центральном месте и расстоянием, на котором транспортные издержки еще терпимы сравнительно с ценой товара по сравнению с ценой такого же товара из другого центрального места.

Весь изучаемый район можно было бы разделить на ряд зон круглой формы, но здесь возникает определенная трудность: если окружности касаются друг друга, то возникают необслуженные территории, если же окружности наоборот заполняю всю территорию, то они должны пересекаться вследствие чего возникают зоны перекрытия. Поэтому наиболее эффективной формой районов сбыта является форма правильного шестиугольника. Районы в форме шестиугольника равномерно заполняют всю территорию.

За принцип построения модели размещения центральных мест Кристаллером был принят «поведенческий» принцип - минимум времени, сил и средств для достижения населением меньших населенных пунктов своего центрального места. Решение задачи на минимум привело к построению ортогональной (шестигранной) модели: по углам шестигранника находятся меньшие населенные пункты, а в середине - более крупный город, выполняющий функции центрального места.

5. Главный труд немецкого ученого А. Леша “Пространственная организация хозяйства” вышел в 1940 г. А. Леш, отталкиваясь от идей В. Кристаллера, пришел к выводу, что фирмы должны размещаться в вершинах кристаллеровской решетки, и каждая фирма должна обслуживать покупателей в пределах “своего” правильного шестиугольника. Он расширил предмет теории размещения, перейдя от микроуровня (отдельные предприятия и поселения) к проблемам формирования экономических районов.

6. А. Смит и Д. Рикардо исследовали международное территориальное разделение труда на основе торговли.

А. Смит выдвинул теорию абсолютных преимуществ, которыми обладает та или иная страна для производства какого-либо товара.

Д. Рикардо дополнил эту теорию относительными (сравнительными) преимуществами, утверждая, что именно они являются главными при специализации стран в международном территориальном разделении труда.

В дальнейшем шведские ученые Э. Хекшер и Б. Олин усовершенствовали теории А. Смита и Д. Рикардо, введя в анализ соотношение основных взаимозаменяемых факторов производства (труда, капитала, земли и др.).

7. В. Леонтьев, уже много позже, скорректировал допущения и интерпретации теории Хекшера- Олина. Он установил, что для выбора целесообразной структуры вывоза и ввоза товаров помимо прямых затрат в сфере производства необходимо учитывать и косвенные — сконцентрированные в потребляемом сырье и материалах.

Эту аналитическую задачу В. Леонтьев реализовал на основе метода межотраслевого баланса, при этом одним из центральных направлений анализа явилась модель “затраты- выпуск”, отражающая идеи равенства между наличными ресурсами и их использованием.

8.Т. Хагерстранд -Одним из новых направлений изучения особенностей размещения производительных сил является теория “диффузии инноваций (нововведений)” шведского ученого Т. Хагерстранда, согласно которой весь процесс социально-экономического развития — следствие возникновения и распространения (диффузии) инноваций.

Диффузия нововведений — пространственно-временной процесс, сущность которого заключается в том, что в рамках макроэкономического и регионального развития, связанного со сменой ведущих отраслей производства в ходе “длинных волн” Н. Д. Кондратьева, важнейшую роль играет возникновение очагов инноваций и скорость их диффузии в экономическом пространстве.

9. Ф. Перру - Широкое признание получила теория “полюсов роста” французского экономиста Ф. Перру, во многом соприкасающаяся с теорией производственно-территориальных комплексов (энерго-производственных циклов) Н. Н. Колосовского.

В основе теории лежит представление о ведущей роли в структуре экономики лидирующих отраслей, создающих новые товары и услуги. Те центры и ареалы экономического пространства, где размещаются предприятия лидирующих отраслей, становятся полюсами притяжения факторов производства, поскольку обеспечивают наиболее эффективное их использование. Отсюда и территориальная концентрация предприятий, обусловливающая формирование полюсовэкономического роста.

10.Х. Р. Ласуэн - Большой вклад в развитие идей Перру внесли Х. Р. Ласуэн, который анализирует процессы урбанизации на основе полюсов роста и диффузии нововведений, и Д. Дарвент, разработавший классификацию полюсов роста и предложивший перейти к изучению конкретных центров и отраслей.

Значительная территория России, разнообразие природно-ресурсного потенциала и социально-экономических условий — безусловно, требовали научных исследований в области размещения производительных сил. Интерес к территориальному экономическому и государственному устройству проявляли великие русские ученые М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев, К. И. Арсеньев, Д.И. Менделеев, Д. И. Рихтер, Н. Г. Чернышевский и многие другие.

В ХIХ- начале ХХ столетия основные территориальные исследования экономики касались природного и экономического районирования, проблем региональных рынков, естественных производительных сил.

С 1920-х гг. изучение размещения производительных сил осуществлялось под сильным воздействием государства, так как были ориентированы на задачи планового управления.

С одной стороны, обеспечивались возможности научного обоснования размещения производительных сил в масштабе всего народного хозяйства, с другой — подчинение требованиям централизованной административно-командной системы порождало многочисленные трудности в полирегиональной и многоконфессиональной стране для комплексного развития отдельных территорий.

2015-06-05

2015-06-05 2258

2258