К процессуальным теориям мотивации относятся:

теория ожиданий В. Врума;

теория справедливости Дж. Адамса;

комплексная теория мотивации Портера-Лоулера;

теория X и теория Y МакГрегора.

Процессуальные теории мотивации – анализируют, как человек распределяет усилия для достижения цели, и какой вид поведения при этом выбирает. Кроме потребностей, не менее важны и условия их удовлетворения: ожидаемое вознаграждение и справедливая оценка работы.

I. Теория ожиданий Врума – для мотивации человека необходимо не только наличие потребности, но и ожидание того, что его действия действительно приведут к получению желаемого.

Ключевые факторы влияющие на мотивацию по Вруму:

1. Ожидание того, что усилия приведут к желаемому результату;

2. Ожидание того, что достижение результата будет вознаграждено;

3. Ожидание того, что вознаграждение будет ценным (валентным).

Чем сильнее каждый из факторов, тем выше мотивация. Если хотя бы один из факторов будет отсутствовать, то и мотивация будет нулевой.

Недостаток теории ожиданий В. Врума - она не говорит о том, какое вознаграждение обладает большей ценностью: заработная плата, продвижение по службе, признание заслуг и т.д.

II. Теория справедливости Джона Адамса – люди субъективно оценивают соотношение между вознаграждением и усилиями, а также всегда сравнивают его с другими работниками, выполняющими такую же работу.

Итогом сравнения может быть чувство несправедливости. Адамс выделил 6 возможных реакций на несправедливость:

1. Сокращение прикладываемых усилий;

2. Попытка добиться увеличения вознаграждения;

3. Снижение самооценки;

4. Попытка повлиять на зарплату/нагрузку других работников;

5. Выбор другого объекта для сравнения;

6. Попытка перейти в другое подразделение или фирму.

Менеджер должен отслеживать возникновения подобных противоречий и вовремя их устранять.

III. Теория Портера-Лоулера основана на утверждении, что на мотивацию человека влияет целый ряд факторов: затраченные усилия, полученный результат, вознаграждение, его восприятие и степень удовлетворенности.

Вывод – результативный труд ведет к удовлетворению работника, а не наоборот.

IV. Теория МакГрегора включает две взаимосвязанные теории:

Теория X – руководители считают, что работники ленивы, стараются избегать работы и ответственности. Работников надо контролировать, главный стимул для них – деньги. Стиль руководства в теории X – авторитарный, основанный на угрозе наказания.

Теория Y – противоположность предыдущей. Менеджмент склонен считать, что сотрудникам нравится творческий труд. Удовлетворение от хорошо сделанной работы – само по себе мощный стимул. Менеджеры полагают, что если предоставить работникам большую свободу, это может значительно повысить производительность. Стиль руководства – более гибкий и либеральный.

(+) Концепция партисипативного управления – говорит о необходимости привлечения работников к управлению предприятием, для повышения их мотивации.

Различают три степени участия:

1. Выдвижение предложений.

2. Выработка альтернативы.

3. Выбор окончательного решения.

Применение этой концепции возможно только на предприятиях с трудолюбивыми и творческими работниками.

3 Производительность труда и методы ее измерения.

Производительность труда – это категория, характеризующая эффективность и результативность труда. Существуют 2 показателя, по которым можно оценить уровень производительности труда: выработка (w)и трудоемкость(t). Они рассчитываются следующим образом:

(3.28)

(3.28)

(3.29)

(3.29)

где V – объем продукции;

T – затраты труда.

Выработка показывает, сколько произведено продукции в единицу времени. А трудоемкость показывает количество труда (времени) затраченного на единицу продукции (чел/час).

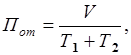

Производительность труда, определенная по затратам не только живого, но и овеществленного труда называется производительностью общественного труда (Пот) и определяется:

(3.30)

(3.30)

где Т1 – затраты живого труда;

Т2 – затраты овеществленного труда.

Показатель выработки находится под влиянием ряда факторов (структура ППП, изменение трудоемкости и т.д.).

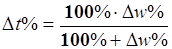

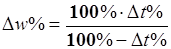

В идеальном случае процент увеличения выработки должен совпадать с процентом снижения трудоемкости. Процент изменения трудоемкости (∆ t%) и процент изменения выработки (∆ w%) можно рассчитать по следующим формулам:

, (3. 31)

, (3. 31)

, (3.32)

, (3.32)

Основной показатель производительности труда – выработка – может исчисляться следующими методами методам:

1. Натуральному (условно-натуральному).

2. Стоимостному.

3. Трудовому.

Выбор метода зависит от единиц измерения произведенной продукции.

1. При натуральном методе количество произведенной продукции измеряется в физических единицах. Теоретически этот метод наиболее правильно отражает производительность труда, т.к. учитываемое количество продукции непосредственно связано с затратами труда на ее изменение.

Однако данный метод имеет следующие ограничения:

1. Применяется только на предприятиях, выпускающих однородную продукцию.

2. Не учитывает изменения в объеме незавершенной продукции.

3. Не учитывает изменения качества выпускаемой продукции.

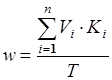

На практике границы применения натурального метода значительно расширяется с помощью условно-натуральных измерителей. Условно-натуральный метод применяется на предприятиях выпускающих несколько видов или марок однородной продукции. Выработка в этом случае определяется в условных единицах, для перевода в которое применяется коэффициенты:

, (3.33)

, (3.33)

где Vi – продукция i –го вида;

Ki – коэффициент перевода для продукции i –го вида;

n – количество видов продукции;

T – затраты труда на производство всего объема продукции.

Коэффициенты перевода (К) определяются:

1. по полезности производимой продукции;

2. по мощности;

3. по трудоемкости производимой продукции.

2. Сущность стоимостного метода состоит в том, что выработка определяется как отношение произведенной продукции, выраженной в денежных единицах, к затратам труда:

При этом методе измерителем объема продукции выступает цена.

Выработку в стоимостном измерении можно исчислять на уровне предприятий, выпускающих разнородную продукцию.

Существует целая система стоимостных показателей производительности труда. В стоимостном выражении выработку можно рассчитать по:

1) валовой продукции;

2) товарной продукции;

3) реализованной продукции;

5) нормативная стоимость обработки (НСО);

6) чистая продукция;

7) условно чистая продукция.

Валовая, товарная, реализованная продукция, валовой товарооборот в качестве измерителей имеют следующие недостатки:

1. Они включают в себя стоимость, созданную как живым, так и овеществленным трудом.

2. На выработку, рассчитанную по данным показателям, существенное влияние оказывает цена.

3. Не стимулируют экономию материальных затрат.

НСО определяется путем суммирования затрат на заработную плату основных рабочих с отчислениями на социальное страхование, расходов общецеховых и расходов общезаводских.

Сущность НСО состоит в том, что объем работы предприятия определяется по нормативам, которые устанавливаются путем суммирования затрат предприятия на заработную плату основных рабочих, цеховых и общезаводских расходов на единицу продукции.

Данный метод имеет следующие недостатки:

1. Требуется много времени на разработку нормативов.

2. Также учитываются затраты овеществленного труда.

Для того чтобы устранить влияние затрат прошлого труда в конце 60-х годов 20 века стали применять показатели чистой продукции. Чистую продукцию можно определить как разность стоимости валовой продукции и материальных затрат. Также чистая продукция может рассчитываться как сумма заработной платы и прибыли.

Условно чистая продукция определяется как разность стоимости валовой продукции и материальных затрат плюс амортизация основных фондов.

3. При трудовом методе измерителем трудовых затрат выступают затраты времени на производство единицы продукции.

Преимущество данного метода:

· при расчете применяется наиболее точный измеритель, а именно трудоемкость каждого вида продукции независимо от ее готовности;

· при исчислении выработки по трудовому методу объем выпущенной продукции выражается в нормо-часах. При оценке этого объема используются разные виды трудоемкости.

По структуре учитываемых затрат труда трудоемкость бывает:

1. Технологическая – это затраты труда рабочих, выполняющих основной технологический процесс

2. Обслуживания – это затраты труда рабочих, занятых обслуживанием основного производства.

3. Производственная – это затраты труда основных и вспомогательных рабочих.

4. Трудоемкость управления – это затраты труда руководителей, специалистов и служащие.

5. Полная – это затраты труда всех категорий работников.

2015-07-14

2015-07-14 740

740