Слушание литературного произведения может происходить в разных ситуациях: при непосредственном визуальном контакте с читающим и без него. В первом случае мы не только слушаем чтеца, но и смотрим на него, а это дает ему возможность усилить воздействие на слушателей с помощью неязыковых средств выразительности. К ним относятся:

- мимика — движения лица;

- жесты — движения рук;

- движения тела, позы и передвижение по сцене.

Мимические средства выразительности вам хорошо знакомы.

Меняя положение бровей, губ, изменяя направление взгляда, напрягая или расслабляя мускулы лица, мы можем получить разные выражения лица, каждое из которых в сознании человека связано с определенными эмоциями.

Улыбка — растягивание губ — выражает либо светлые, радостные чувства, либо иронию, насмешку, сарказм. Отличить эти улыбки друг от друга нетрудно. При неодобрительной улыбке губы сомкнуты или лишь чуть-чуть раскрыты (узкая улыбка), один уголок губ несколько приподнят относительно другого (кривая улыбка). Глаза в этот момент прищурены, сведены к переносице и сосредоточенно смотрят на вызвавшего неодобрение. При доброжелательной улыбке губы раскрыты (широкая открытая улыбка), глаза распахнуты или чуть прищурены в уголках (глаза улыбаются), смотрят прямо.

Глаза и брови — участники любого мимического движения, а не только улыбки. Сведенные брови делают лицо хмурым, угрюмым. Если при этом опустить взгляд, то получим выражение лица обиженного человека. При таком положении бровей и глаз невозможно улыбнуться. Если вы растянете губы, то получится гримаса боли, страдания.

Поднятые вверх брови — знак удивления, вопроса.

Если подбородок выдвинуть вперед и опустить кончики губ, то получится выражение агрессивности, которое можно усилить, сощурив глаза.

Задание. Рассмотрите портреты (рис. 5 — 8). По выражению лиц определите настроение и характер изображенных людей.

| Рис. 6. В. Боровиковский. Портрет Екатерины Арсеньевен |

| Рис. 5. А. Венецианов. Девушка с берестяным коробом |

| Рис. 8. Тициан Кающаяся Мария Магдалина |

| Рис. 7. Неизвестный художник. Портрет Якова Тургенева |

Задание для работы в парах. Один из партнеров изображает на лице какую-либо эмоцию («живая скульптура»), а второй пытается ее угадать и при этом описывает выражение лица своего партнера. В случае неправильного ответа угадывающий, как скульптор, вносит изменения, предлагая партнеру изменить положение каких-либо частей лица в соответствии со своим представлением о названной эмоции, и вновь описывает лицо. Затем партнеры меняются ролями.

Жестикуляция — движение рук — очень сильное выразительное средство. Жестом можно многое сказать и без слов. Быстрая чрезмерная жестикуляция создает впечатление того, что человек размахивает руками, и тем самым затрудняет восприятие не только жеста, но и слова. «Лишние жесты — это сор, это грязь, это пятна», — считал К.С.Станиславский. Выверенный, точный жест усиливает воздействие слова, помогает понять смысл фразы, приоткрывает ее подтекст, уточняет значение слов-указателей места (там, туда, оттуда и т.п.), эмоциональное состояние говорящего, его намерения.

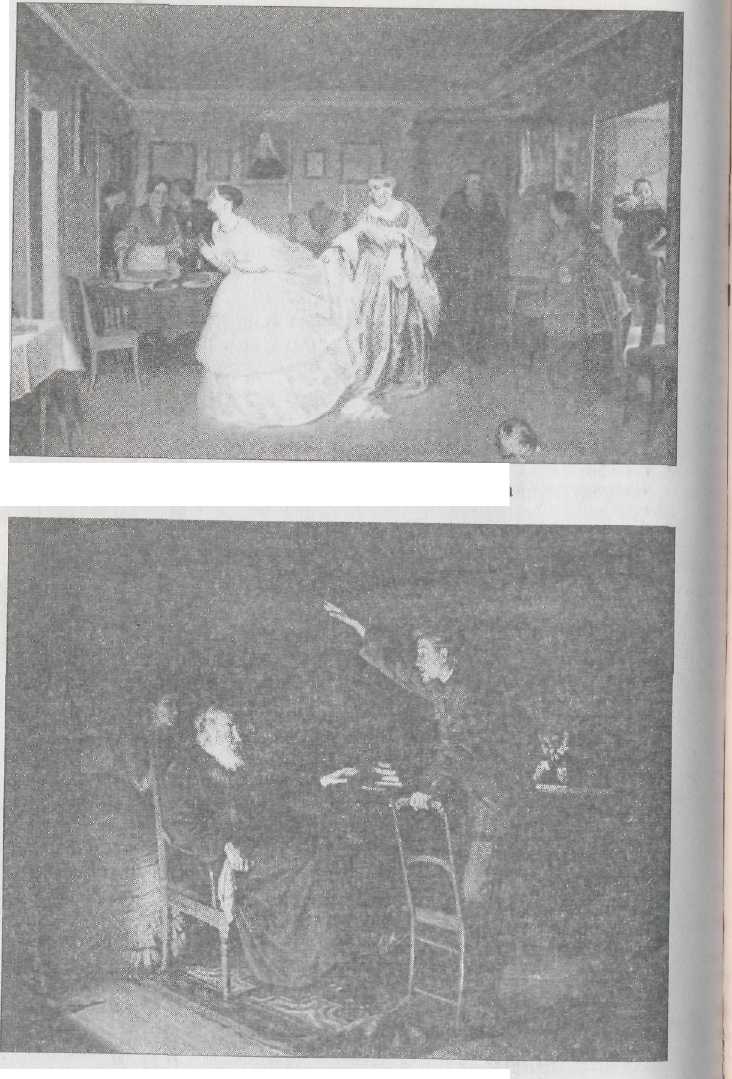

Задание. Рассмотрите рисунки 9, 10 и расшифруйте значение каждого жеста.

Палитра движений тела при чтении тоже разнообразна. Можно принять различные позы: сгорбиться или выпятить грудь колесом, отставить ногу в сторону или вытянуться в струнку, опустить голову или запрокинуть ее, склонить ее набок, упереть руки в бока, скрестить их на груди; можно сделать несколько шагов, изобразить какое-то конкретное движение (танцевальный шаг, поворот), присесть на стул, подпрыгнуть, сделать вид, что вглядываешься вдаль, что-то разыскиваешь и т.п. Однако любое действие должно быть строго мотивировано текстом исполняемого произведения.

| Рис. 9. П. Федотов. Сватовство майора |

| Рис. 10. И. Ярошенко. Старость и юность |

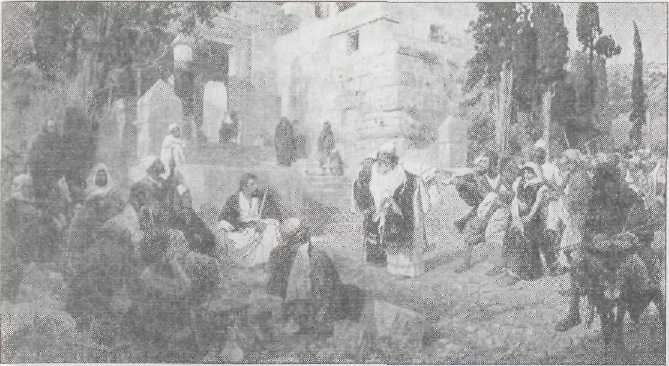

Рис. 11. В. Поленов. Христос и грешница

Рис. 12. А.Лосенко.

Встреча Владимира и Рогнелы

Движения тела при чтении литературного произведения используются гораздо реже, чем мимика или жесты. Это связано с тем, что исполнитель литературного произведения не играет какую-то конкретную роль, а воплощает в слове все произведение. Поэтому чтобы не мешать слушателю воспринимать именно слово, чтец очень скрупулезно, тщательно, придирчиво отбирает средства неязыковой выразительности. Однако есть такие произведения, которые так и просятся быть не просто прочитанными, но и сыгранными. Тогда продуманные движения чтеца-актера оказываются уместными.

Чаще всего чтецы сочетают средства неязыковой выразительности, особенно мимику, жесты и позы. Дело в том, что любое несоответствие жеста выражению лица, выражения лица — позе, интонации — мимике и т.п. будет восприниматься как фальшь и снизит эстетическое впечатление не только от исполнения, но и от самого произведения.

2015-08-21

2015-08-21 7028

7028