Испытание трубопроводов при отрицательных температурах следует выполнять с использованием жидкостей на основе:

1. хлористого кальция с добавками ингибиторов коррозии;

2. метанола;

3. гликолем, в том числе этиленгликоля (ЭГ) и диэтиленгликоля (ДЭГ);

4. дизельного топлива;

5. подтоварной воды;

6. криопэгов.

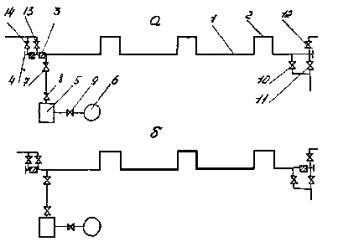

Рис. 14. Принципиальная схема испытания трубопровода подогретой водой:

а - заполнение, подъем давления, испытание; б - удаление воды; 1 - трубопровод; 2 - компенсатор; 3 - разделитель; 4 - заглушка; 5 - наполнительно-опрессовочная станция; 6 - емкость горячей воды; 7 - 11 - задвижки; 12, 13, 14 - краны.

Температурный диапазон применения жидкости для испытания трубопроводов определяется температурой ее замерзания, которая зависит от концентрации раствора. Использование для испытания жидкостей с пониженной температурой замерзания разрешается только по специальной технологии с учетом ее приготовления и утилизации, указанной в проекте. Водный раствор, используемый для испытания трубопровода, готовится путем смешения безводного хлористого кальция (метанола, ЭГ или ДЭГ) с технической или питьевой водой, свободной от твердых взвесей или примесей. Процентное содержание хлористого кальция (метанола, ЭГ, ДЭГ) в растворе следует определять по плотности раствора и контролировать с помощью ареометра. Испытание трубопровода необходимо планировать так, чтобы в период проведения этих работ температура внутри трубопровода не снизилась (например, вследствие понижения температуры наружного воздуха) до температуры замерзания испытательной жидкости.

|

|

|

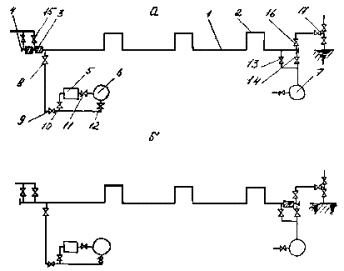

Учитывая, что наличие воды, снега, льда в трубопроводе приводит к разбавлению поступающих в полость первых порций раствора и, следовательно, к повышению температуры их замерзания, необходимо использовать растворы, концентрация которых обеспечивают температуру замерзания раствора ниже возможной температуры наружного воздуха в период испытания. Испытание трубопровода жидкостью с пониженной температурой замерзания следует производить в соответствии с принципиальной схемой, приведенной на рис. 15. При разрыве трубопровода необходимо оперативно локализовать зону выброса испытательной жидкости с помощью запруд, обвалования грунтом с последующей нейтрализацией (сбор антифриза, разбавление водой до уровня, не превышающего предельно допустимой концентрации, и др.).

Рис. 15. Принципиальная схема испытания трубопровода жидкостью с пониженной температурой замерзания:

а - заполнение, подъем давления, испытание; б - удаление жидкости газом с пропуском разделителей; 1 - трубопровод; 2 - компенсатор; 3 - разделитель; 4 - заглушка; 5 - опрессовочный агрегат; 6, 7 - резервуар; 8 - 14 - задвижки; 15, 16 - краны; 17 - скважина.

|

|

|

При использовании водных растворов хлористого кальция, метанола, ЭГ и ДЭГ в качестве жидкости с пониженной температурой замерзания следует соблюдать специальные требования по их хранению, транспортировке и утилизации. Испытание с применением отрицательно-температурной воды (криопэга) из сеноманских и других геологических горизонтов, подтоварной воды следует производить на трубопроводах любого назначения в районах сооружения промыслов, где имеются источники таких вод и возможен их отбор в необходимых объемах. Возможный период проведения испытания определяется из условия, что температура замерзания криопэга, подтоварной воды должна быть ниже минимальной температуры грунта засыпки (при подземной прокладке) или температуры наружного воздуха (при надземной прокладке) в процессе испытания.

2015-08-21

2015-08-21 2755

2755