Письмо — знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью начертательных (графических) элементов передавать речевую информацию на расстоянии и закреплять ее во времени.

Система письма характеризуется постоянным составом знаков, причем каждый знак передает либо целое слово, либо последовательность звуков, либо отдельный звук речи. Система письма тесно связана с письменностью.

Письменность — совокупность письменных средств фиксирования и передачи информации, включающих понятие графики, алфавита и орфографии какого-либо языка или группы языков, объединенных одной системой письма или одним алфавитом. В этом смысле можно говорить об украинской, английской, арабской и др. письменности.

г ша з. Методы и способы документирования

Первоначально для передачи информации использовали простые знаки письма: рисуночное, пиктографическое письмо, биржи, зарубки, вампумы, кипу и т. п.

Вампумы (индийское луатршп, сокр. от ^атршпреай — нити с нанизанными на них раковинами) — разновидность т. н. предметного письма у североамериканских индейцев (ирокезов, гуранов и др.). Представляет собой пояс, сплетенный из нитей, унизанных раковинами. Количество, цвет и взаиморасположение раковин имеют символическое значение. Иногда на вампумы наносились рисунки, уточняющие содержание, часто они выполняли функцию денег.

Кипу — комбинации узлов и сплетений шнуров.

Первоначальной формой письма было рисуночное письмо, которым пользовался доисторический человек. Рисуночное письмо передавало более или менее схематичными рисунками конкретные предметы.

Из рисуночного кода примерно в середине IV тыс. до н. э. развилось пиктографическое письмо.

Рис. 3. Пиктографическое письмо

Пиктография (лат. ркйив — рисованный, живописный, греч. §гарпо — пишу) — древнейший вид письма, письмо руками. Условными рисунками изображали не только предметы, но и действия, события, т. е. целое сообщение. Для пиктографии не нужен алфавит, т. е. набор определенных знаков, необходимо только изображать предметы и ситуации (например, человека, лодку, охоту и т. д.).

«Читающий» пиктограмму не связан какими-либо правилами чтения (как, например, в буквенном письме), он должен лишь узнать, правильно опознать изображения. Так, приведенная здесь эскимосская пиктограмма читается следующим образом: «Человек пошел на охоту, добыл шкуру зверя,

Раздел I. Теоретические основы документоведения

3. Методы и способы документирования

затем другую, охотился на моржа, поехал на лодке с другими охотниками, заночевал».

Некоторые виды пиктографии используются и в наши дни. Например, на вывесках: изображены ботинки — значит, здесь чинят обувь, нарисованы часы — мастерская по ремонту часов и т. д. Иногда пиктограммы рассчитаны на людей, не знающих языка: например, в гостинницах для иностранцев у кнопок звонков в номере — изображение уборщицы, официанта и т. п. Пиктографическое письмо встречается у народов, не имеющих собственной письменности.

Поскольку посредством пиктографического письма нельзя выразить абстрактные понятия и мысли, на более высоком уровне развития общества возникла потребность в новом типе письма — идеографическом.

В идеографическом письме знак-рисунок постепенно превращается в «знак-идею» (идеограмму). В этом случае он означает уже не сам изображаемый конкретный предмет, а ассоциируемое с ним обобщенное понятие. Например, круг с расходящимися лучами означает уже не «солнце», а «жару», «тепло», «горячий» или «теплый». Старец, опирающийся на палку, означает старость и т. п.

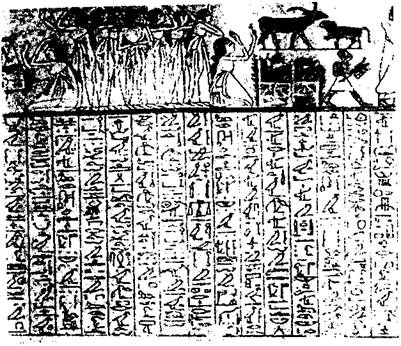

Разновидностью идеографического является иероглифическое письмо, используемое с конца IV тыс. до н. э. Иероглиф — условный изобразительно-образный графический знак идеографического письма, обозначающий слова (понятие), слоги и звуки. Термин «иероглифический» применяется и по отношению к знакам других систем письма. Так, иероглифами называют знаки древнейшего (II тыс. до н. э.) и современного китайского и японского письма, знаки не клинописной, а изобразительной разновидности хеттского письма (II—I тыс. до н. э.) и др.

Знак в идеографическом письме превращается в образ-символ. Он становится более обобщенным, схематичным. Образ-символ — это переходная ступень от безусловного изображения к условному знаку. Однако знаки идеографического письма — идеограммы, иероглифы — не могли служить для графического изображения звуков речи.

Способ обозначения звуков речи с помощью графических

знаков впервые был изобретен уже в III тыс. до н. э. шумерами, создавшими в Двуречье (область, расположенная между реками Тигр и Евфрат) самую древнюю из земных цивилизаций. Хотя шумерское письмо, как и древнеегипетское, находилось на переходной стадии от словесного к слоговому, первый шаг к графическому изображению речи был уже сделан.

Рис. 4. Египетские иероглифы

Египтяне и шумеры пользовались тремя разновидностями знаков: логограммами, фонограммами и детерминативами. При этом один и тот же значок мог в разное время выступать во всех трех качествах. Логограмма символизировала отдельное слово, имела рисуночный характер и обозначала конкретные объекты, такие, как рука, птица, дом. Абстрактные понятия (душа, жизнь, гнев) передавались по-

Раздел I. Теоретические основы документоведения

3. Методы и способы документирования

средством ребусов, основанных на сходстве в звучании разных слов. С помощью этого приема можно изобразить, например, непередаваемое картинкой понятие «якшаться» изображением животного яка. Примерно таким путем люди впервые подошли к пониманию сущности слога и фонетического строения многосложных слов.

Во избежание путаницы при чтении текстов, насыщенных ребусами, стали использовать детерминативы. Эти знаки обозначали общие классы понятий и ставились рядом с теми словами, в отношении которых существовала опасность разночтений. Так, если продолжить условный пример со словами «як» и «якшаться», то около первого должен стоять детерминатив «животные», а подле второго — детерминатив «общение людей». Использование тех же трех знаков — логограмм (иероглифов), фонетических значков и детерминативов (или ключей) сохраняется и в современном китайском письме, развивавшемся совершенно независимо от азиатских и египетской письменностей.

Прошло несколько столетий, прежде чем античные греки, отталкиваясь от открытого шумерами и развитого семитами слогового письма, научились разлагать слова на фонемы, записывать звучащую речь с помощью букв, объединенных в систему алфавита.

Следующим важным шагом явилось фонетическое письмо, в котором язык нашел для себя адекватное графическое выражение. Фонетическое письмо можно считать самым точным изображением речи.

Развитие фонетического письма делится на два этапа. Первый — это буквенно-слоговое письмо — клинописное, возникшее на рубеже IV— III тыс. до н. э. Второй — алфавитное письмо (II тыс. до н. э.), в котором каждой графеме (букве) соответствует или первоначально соответствовала фонема (звук). Буква — графический знак или литера. Совокупность букв, принятых в данной письменности и расположенных в определенном порядке, называют азбукой (по первым славянским буквам — аз и буки).

Возникшее на базе греческого, латинское письмо послужило основой для большинства современных систем пись-

ма. В XII—XIII вв. славяне также заимствовали греческое письмо. С конца IX в. существовало два письма — глаголица и кириллица, отличающиеся формой букв. Затем в X— XI вв. в Киевской Руси кириллица вытесняет глаголицу. В XVIII в. появляется скоропись, а в XIX — начале XX в. — гражданское письмо, или гражданский шрифт, т. е. современное письмо.

Шрифт — гражданская форма знаков определенной системы письма. В зависимости от техники исполнения различают рукописный, рисованный, гравированный, наборный шрифт (последний представляет собой комплект литер для ручного набора текста), наборные шрифты называют типографскими.

Алфавитное письмо часто называют словесным или вербальным.

Письменное документирование является высшей формой развития коммуникационной системы «язык». Именно письменный документ стал основой для формирования такого сложного и многогранного документа как книга.

3.5. Документ как знаковая система

Документ представляет собой знаковую систему, т. е. материальный посредник, служащий обмену семантической информацией между двумя другими материальными системами. Например, между автором и реально существующим миром или автором (коммуникантом) и читателем (реципиентом) используется совокупность визуально (а также на слух, путем осязания) воспринимаемых шрифтовых, графических или иных знаков, воспроизведенных на листовом (карточном или ином) материале рукописным, полиграфическим, электронным или другим способом.

К свойствам документа как знаковой системы отнесены: 1) особенности формы знаков, в которых воплощается информация; 2) способы нанесения (фиксирования) знаков; 3) способы восприятия знаков.

Знаковая система обладает определенными свойствами: 1) знаки связаны в ней между собой определенными прави-

Раздел I. Теоретические основы документоведения

Глава 3. Методы и способы документирования

| •ЗП |

ъваеижсопв. пап

ъваеижсопв. пап

^Е Л1СЬ ЕСЬГЬ!в«XЪ, ГЛАЛШЪПШШк ■ П1

хма^шлптеие ппу«1т#&ет!Бп*мя|1

Рис. 5. Глаголица и кириллица

лами грамматики; 2) новые знаки вводятся в систему не произвольно, а на основе правил; 3) значение знака в системе зависит не только от него самого, а от его места в системе; 4) система состоит из конечного (хотя и не всегда постоянного) числа элементов (знаков), из которых может быть составлен словарь; 5) осуществим перевод (замена) одной знаковой системы на другую; 6) знаки фиксируются одним или несколькими способами.

В частности, нотная запись (которая не тождественна музыке) имеет свои особенности. В каждой системе нотной записи (в скрипичном, басовом ключе, ключах «до», цифровой системе, крюковом письме) существуют свои правила. Нотные знаки могут вводиться только на основе существующих правил (как в нотной записи — ноты на добавочных местах). Значение ноты определяется в зависимости от места в системе (в скрипичном ключе на первой линейке означает «ми» первой октавы, в басовом — «соль» большой октавы). Число нотных знаков ограничено, возможно составление «словаря» (этим занимается нотная грамота). Можно перевести знаменное (крюковое) письмо в нотную запись, а нотную запись — в цифровую; написанное в басовом ключе обозначить в скрипичном и наоборот. Нотная запись может быть осуществлена от руки, машинописным, полиграфическим или другим способом.

Знаковостью обладает не только информационная, но и материальная составляющая документа, его вещественная основа и конструктивная форма. Взятый в перспективе семиотики, документ — это не просто «упаковка» для той или иной идеи, а значащий предмет. Пока книга лежит на складе, она безгласна, но стоит взять ее в руки или посмотреть на нее на библиотечной полке, как она начинает посылать сигналы, знаки, информацию, сообщает, кто ее создал, каков ее внешний вид. Информативность (знаковость) документа во многом определяется его дизайном, структурой и содержанием научно-справочного аппарата, иллюстрированным сопровождением или иллюстративной интерпретацией текста. Общий стиль издания, его дизайн: формат, бумага, композиция элементов, выразительные средства набора, умело подобранная шрифтовая гарнитура — прямо или косвенно расширяют его информативность, действуя на подсознание, формируют определенный образ времени, в который вписывается текст произведения, в определенном ключе режиссируют его восприятие. Информационная роль всех этих как будто бы внешних элементов, формирующих издание, особенно увеличивается, когда приходится иметь дело с изданиями прошлых веков и даже десятилетий.

86 Раздел I. Теоретические основы документоведениз

Главной семиотической знаковой подсистемой документа является текст. Именно от формы и способа записи текста зависит уровень информативности документа, отнесение к тому или иному виду, типу, разновидности. Его расположение, шрифтовое оформление, связь с дополнительными текстами, научно-справочным аппаратом — также формируют образ документа.

Иллюстрации — тоже знаковая подсистема, важнейшее средство расширения информативности издания. В рукописных книгах они служили изобразительным комментарием, ибо иллюстратор был читателем и давал свою трактовку прочитанного. Иллюстративная интерпретация текста может иметь различную информационную окраску: историко-бы-товую, социальную, стилевую, философскую, психологическую, но она в любом случае информативно и активно участвует в создании образа книги.

Информативность определенного экземпляра документа во многом зависит от истории его бытования и формируется «следами», которые оставили на нем время и владельцы. Владельческие переплеты, экслибрисы, ярлыки книжных магазинов и аукционов, штампы библиотек, в которых хранился экземпляр; дарственные и владельческие надписи, автографы, маргинальные записи, заметки на внешних листах и в колофоне иногда создают уникальную ауру не только экземпляра, но и владельца, эпохи, культуры, обладающую огромной информационной ценностью.

Информационная ценность экземпляра может значительно возрастать и приобретать иную окраску в специально подобранной коллекции, библиотечном или справочно-информа-ционном фонде, в фонде редких книг, переводов и т. п.

3.6. Способы и средства записи информации

Запись информации — это способ фиксирования информации на материальном носителе.

В настоящее^ремя используют системы записи информации (ручную, механическую, магнитную, оптическую, фотографическую и электростатическую), а также системы вос-

Глава 3. Методы и способы документирования

произведения информации (ручную, полиграфическую, механическую, магнитную, оптическую, электростатическую), и, наконец, системы стирания информации (ручную, магнитную, оптическую и тепловую).

В зависимости от способа фиксирования информации различают рукописный, механический, магнитный, оптический, фотографический, электростатический документы.

Первым способом фиксирования информации является ручной способ — нанесение знаков от руки. Такие документы называются рукописями или рукописными книгами. Рукопись — документ, написанный от руки. Рукописная книга написана от руки с нарисованными вручную иллюстрациями. С изобретением пишущей машинки и началом ее промышленного производства (1867 г.) появилась машинопись как способ текстового фиксирования. Она вытеснила ручной способ и используется для создания и копирования документов. Документ, отпечатанный на пишущей машинке, считается рукописью, или машинописной рукописью. В настоящее время большинство архивных, деловых, неопубликованных документов выполнены машинописным способом на пишущих машинках или ЭВМ.

Потребность в более широком распространении информации нашла свое выражение в механизированном размножении фиксированных сообщений. Новый технологический прием фиксации и размножения письменного документа осуществлялся посредством печатного станка, а затем и других средств полиграфии.

С появлением в 40-х годах XV в. типографий началась эпоха книгопечатания — печати с наборной формы, инструмента для стандартной отливки литер, типографского сплава и краски, печатного пресса. Связанный с именем немецкого изобретателя Иоганна Гутенберга, переход к тиражному размножению книг был качественным скачком в истории книжного дела и всей мировой культуры.

Благодаря появлению полиграфии — отрасли техники, специализированной на множественном воспроизведении текста и изображений, возникла печатная продукция. Печатный документ изготовлен при помощи полиграфических

88 Раздел I. Теоретические основы документоведения

или других средств массового размножения документов. Произведения печати — изделия полиграфического производства, полученные печатанием или тиснением. На печатном документе запись информации производится преимущественно путем нанесения красочного слоя на его поверхность, а также тиснением и выдавливанием знаков шрифта Брайля.

Вторая разновидность печатных документов — это те, которые получены с помощью копировально-множительной техники. К процессам оперативного размножения документов относятся офсетная, трафаретная, гектографическая печать. Текст на оттисках получается путем переноса краски с печатной формы на материал оттиска (бумагу, картон).

Благодаря полиграфии появились такие виды печатной продукции, как книги, брошюры, журналы, газеты, плакаты и малые печатные формы — листовки, программы, билеты, открытки, этикетки, бланки, буклеты и др.

В 1740 г. впервые была применена механическая запись информации для составления перфокарт, а с 1888 г. — для фиксации звука на грампластинках.

Механическая запись производится с помощью изменения физического состояния поверхности или структуры носителя. Различают термопластическую — осуществляемую путем нагревания носителя записи; поперечную — при которой направление колебаний резца параллельно к поверхности носителя записи; глубокую — при которой направление колебаний резца перпендикулярно к поверхности носителя записи (грампластинка, фонограмма, перфокарта).

Потребность в оперативной передаче информации и надежном ее хранении привела к возникновению фотографии, звукозаписи и т. д., а также к использованию телеграфа, фототелеграфа, факса и т. п. Так появились новые, более совершенные формы фиксирования и передачи информации.

Открытие фотографической записи датируется 1839 г., когда получил известность фотографический процесс, названный дагерротипией. Родоначальницей современной фотографии является Франция.

Фотографическая запись — оптическая, осуществляемая

Глава 3. Методы и способы документирования

при помощи фотографического процесса изменением оптической плотности носителя записи соответственно сигналам записываемой информации. Разновидностью фотографической записи является электронно-фотографическая запись, осуществляемая электронным пучком.

Фотоизображение получается на фотографическом слое пленки, пластинки, фотобумаги посредством фотографической съемки и печатания с последующей их химико-фотографической обработкой (фотографии, диапозитивы). В нем различают негатив и позитив. Негатив — фотографическое изображение, на котором относительное распределение почернений, количественно оцениваемых оптической плотностью, соответствует обратному распределению яркостей на объекте съемки. В позитиве, наоборот, потемнения соответствуют распределению яркостей или цветов объекта съемки.

В 1870 г. на практике проверяется возможность многократного уменьшения и воспроизведения текстов. Это послужило толчком к развитию микрофильмирования на базе фотографии.

В начале 1920-х годов получают развитие бессеребряные светокопировальные способы, в конце 1940-х годов ставится на индустриальную основу порошковая бессеребряная фотография.

К фотографическим носителям информации относятся: фотографии, диафильмы, диапозитивы, кино-, микрофильмы, апертурные карты. В 1960-е годы темпами, небывалыми для всех других видов репрографии, бурное развитие получает телефаксовая связь. Наряду с рулонным микрофильмом появляются его разновидности: в отрезке, апертурная карта и дискета. Применение голографии и растровой фотографии привело к возникновению голограмм.

В 1895 г. изобретен кинематограф (Франция). На кинодокументе содержание передано фотографическим способом в виде последовательно расположенных на кинопленке изображений.

В начале XX в. появилась магнитная запись. Она осуществляется под влиянием магнитного поля путем изменения состояния носителя записи или его отдельных частей при

Раздел I. Теоретические основы документоведения

воздействии сигналов записываемой информации. Различают запись с продольным и поперечным намагничиванием, а также термомеханическую запись.

Существует также электромагнитная и магнитооптическая запись. Первыми появились фонодокументы с электрической записью звука. Технология их производства была разработана в 1927 г. Пфлеймером (Германия).

В 1935 г. на радиовыставке в Берлине впервые демонстрировалась магнитная лента типов Ь и С. С середины 1940-х годов начато ее промышленное производство. Первая отечественная магнитная лента (тип 1) была выпущена в 1954 г. В основе магнитной звукозаписи лежит необратимое изменение магнитного состояния ферромагнетиков в результате воздействия внешнего магнитного поля, т. е. явление гистерезиса.

Сейчас выпускается большое количество магнитных лент для звукозаписи (магнитные фонограммы), для вычислительной техники (используют цифровую импульсную запись информации), лент для видеозаписи, магнитных карт, жестких и гибких дисков, дискет, флоппи-дисков, применяемых в виде блока ЗУ ЭВМ, микро-, видеодисков и т. п.

Одним из основных способов фиксирования информации является звукозапись — это запись звука на носителе. Документы, содержащие звуковую информацию, зафиксированную любой системой звукозаписи, называют фонодокументами. Первые попытки записи звука относятся к 1807 г. Однако первые фонодокументы, воспроизводящие звук, были созданы в 1877 г. Массовое производство пластинок было начато в конце 90-х годов XIX в.

Различают три вида фонодокументов: с механической (электромеханической), оптической и электромагнитной записью звука. Группу фонодокументов с механической записью звука составляют фонографические валики, грампластинки, (обычные, долгоиграющие и стереофонические) грам-оригиналы, ленты шоринофона.

Фонодокументом являются также фонограмма звуковой информации, фильма и другие аудиальные документы.

С начала XX в. зазвучали оптическая фонограмма и магнитная лента. Фонодокументом с оптической записью звука

Глава 3. Методы и способы документирования

является тонфильм — запись звука выступления, музыкального произведения на кинопленке оптическим способом. Наибольшее распространение звукозапись на кинопленке имела в 1930 годы. В настоящее время тонфильмы не изготовляют. Распространены сейчас магнитные ленты и магнитные диски.

В 70-е годы XX в. возникла оптическая запись информации сфокусированным пучком электромагнитного поля оптического или близкого к нему диапазона излучения, который, воздействуя на рабочий слой носителя записи, изменяет его состояние под воздействием сигнала записываемой информации.

Запись и считывание информации могут выполняться и посредством лазерного луча (оптический диск, диски типа СБ-КОМ, компакт-диск, голограмма).

При магнитооптической записи одновременное действие оптического пучка и магнитного поля на носитель вызывает изменение магнитного состояния носителя в соответствии с записываемой информацией. Причем передатчиком информации носителю является магнитное поле, а оптический пучок оказывает дополнительное воздействие на носитель записи. Магнитооптической является также запись данных с помощью лазерного луча и магнитного поля (магнитооптический диск). Местом размещения информации являются концентрические дорожки.

Документы, содержание которых полностью или частично выражено перфорациями, матричной магнитной записью, матричным расположением стилизованных знаков и т. п., приспособленные для автоматического считывания, принято называть машиночитаемыми документами. Они содержат информацию на специальных матричных полях, матрицах. Для чтения информации используют специальные машины. Появление машинного документирования не отменяет предшествующих способов фиксирования информации, а лишь

дополняет их.

Постоянное расширение способов записи (фиксирования) информации приводит к возникновению все более сложных нетрадиционных видов документов, которые сочетаются с традиционными документами, рукописными и печатными.

Контрольные вопросы

1. Каковы методы и способы документирования?

2. Как классифицируются знаки искусственного языка?

3. Каковы знаки естественного языка?

4. Что характеризует документ как знаковую систему?

5. Каковы основные способы фиксирования информации?

6. Как взаимосвязаны между собой методы, способы, средства и инструменты записи и воспроизведения информации?

2015-09-06

2015-09-06 5330

5330