№1. Решите следующие задачи и объясните их решение:

1. Известно, что возбудимость является одним из основных свойств возбудимых тканей. Экспериментально сравнивали возбудимость нервной и мышечной ткани до и после длительного прямого и непрямого раздражения мышцы. Было установлено, что исходно возбудимость одной ткани больше чем второй. Кроме того, было зафиксировано изменение возбудимости после длительного раздражения.

Как был поставлен эксперимент для сравнения возбудимости? Какая ткань и почему имела большую возбудимость? Как изменилась возбудимость нерва и мышцы после длительного прямого и непрямого раздражения мышцы?

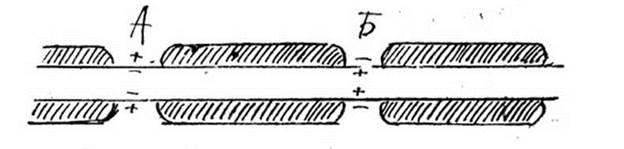

2. На рисунке два перехвата Ранвье, А и Б. Который из них возбужден? Укажите направление аксонального тока, возникающего между перехватами Ранвье А и Б.

Схема мякотного нервного волокна

Схема мякотного нервного волокна

3. Расстояние между раздражающими и отводящими электродами равно 10 см. Потенциал действия в точке отведения регистрируется через 1 мсек., после нанесения раздражения. К какой группе (А, В или С) относится данное волокно?

4. Длительность пика потенциала действия в нервном волокне равна 0,5 мсек, следовой деполяризации – 20 мсек. Волокно раздражается серией электрических импульсов с частотой 50 Гц. Какова будет возбудимость волокна при действии на него электрических импульсов, последующих за первым?

5. По двигательным нервным волокнам распространяются потенциалы действия, амплитуда которых равна 120 мВ. В начальной части нерва имеется участок, функциональное состояние которого ухудшено. Когда потенциал действия входит в этот участок, его амплитуда уменьшается в 2 раза. Какова будет амплитуда потенциала действия в дистальной части нерва? Почему?

6. Почему возбуждение по миелиновым и немиелиновым нервным волокнам проводится изолированно?

7. У больного с травмой позвоночника в поясничном отделе наблюдалось нарушение произвольных движений в нижних конечностях. После оперативного вмешательства (удаление осколков костной ткани, сдавливающих нервную ткань) произошло постепенное восстановление двигательной функции. Каков механизм наблюдавшихся нарушений в двигательной активности?

№2. Тестовые задания:

1. Выделение медиатора из пресинаптического окончания происходит благодаря: А) поступлению нервных импульсов; В) активации кальциевых каналов пресинаптической мембраны; С) деполяризации пресинаптической мембраны, D) всем перечисленным процессам.

2. Возникновение потенциала действия на постсинаптической мембране центральных возбуждающих синапсов есть результат: А) формирования одиночного ВПСП; В) повышения проницаемости для ионов калия под влиянием медиатора; С) формирования ТПСП; D) пространственной и временной суммации ВПСП.

3. Чем обусловлен конечный эффект (возбуждение или торможение) синаптической передачи сигнала?: А) скоростью выделения медиатора; В) числом квант медиатора; С) различиями ионного состава жидкости синаптической щели в возбуждающих и тормозящих синапсах; D) природой рецепторов постсинаптической мембраны.

4. В тормозных синапсах образование медиатор-рецепторного комплекса на постсинаптической мембране вызывает: А) гиперполяризацию мембраны и появление ТПСП; В) активацию калиевых каналов; С) активацию хлорных каналов;.D) все указанное выше.

5. Нервно - мышечный синапс (концевая пластинка) отличается от центрального синапса тем, что: А) медиатор выделяется не квантами, а непрерывно; В) потенциал концевой пластинки (ПКП) не требует суммации как ВПСП для формирования потенциала действия; С) медиатором служит всегда норадреналин; D) медиатор- рецепторный комплекс инактивирует натриевые каналы.

6. Скорость проведения импульса по нервному проводнику зависит от: А) длительности потенциала действия; В) его лабильности; С) диаметра нервного проводника; D) частоты следования импульсов по нервному проводнику.

7. Где возникает потенциал концевой пластинки?: А) на пресинаптической мембране; В) на постсинаптической мембране; С) в покое на мембране псевдоуниполярных нейронов; D) на мембране клетки при повреждении ткани.

8. Когда возникает миниатюрный потенциал концевой пластинки?: А) в покое, когда на постсинаптическую мембрану воздействуют единичные кванты медиатора; В) при воздействии на постсинаптическую мембрану тормозного медиатора; С) самопроизвольно через 0,5 с после окончания воздействия медиатора на постсинаптическую мембрану; D) при непосредственном раздражении постсинаптической мембраны электрическим током.

9. Что такое миниатюрный постсинаптический потенциал?: А) изменение заряда постсинаптической мембраны в ответ на раздражение нервного окончания электрическим током; В) величина заряда, при которой постсинаптическая мембрана достигает критической деполяризации; С) изменение заряда постсинаптической мембраны под влиянием тормозного медиатора; D) изменение заряда постсинаптической мембраны под воздействием одного кванта медиатора в покое.

10. В каком направлении проводится возбуждение по изолированному нервному проводнику?: А) только от центрального конца к периферическому; В) только от периферического конца к центральному; С) в обоих направлениях; D) в поперечном направлении.

11. По каким нервным волокнам возбуждение проводится быстрее?: А) по немиелинизированным; В) по миелинизированным; С) скорость проведения не зависит от вида нерва; D) по афферентным.

12. Как зависит скорость проведения возбуждения по нервным волокнам от их диаметра?: А) не зависит; В) чем тоньше нервное волокно, тем скорость проведения возбуждения выше; С) скорость проведения возбуждения максимальна у нервных волокон среднего диаметра; D) чем толще нервное волокно, тем выше скорость проведения возбуждения.

13. Проведение возбуждения по каким нервным волокнам является энергетически более экономичным?: А) по безмякотным; В) в энергетическом смысле проведение возбуждения одинаково для разных волокон; С) по мякотным группы А-альфа; D) при проведении возбуждения по нервному волокну затрат энергии не происходит.

2015-09-06

2015-09-06 610

610