На наш взгляд, чтобы объективно и убедительно определиться с реальной единицей порождения речи, сначала нужно определиться в принципах подхода к решению проблемы и проверить целый ряд гипотез и других рабочих положений. Отметим наиболее важные из них.

1. Логично полагать, что речь порождается из тех минимальных речевых единиц, на основе которых она воспринимается слушателями.

2. В связи с этим уместно обратиться к устной речи, как первичной и естественной её форме, чтобы выяснить, какие минимальные речевые единицы интонационно выделяются в ней её субъектом в процессе её порождения. Ведь именно из них составляются её структура и содержание.

3. Выяснить, с помощью каких речевых единиц порождаемая речь трансформируется в письменную форму, какие функции они в ней выполняют.

4. Последовательная делимитация исходных речевых единиц субъектом гарантирует слушателям адекватное понимание и этих единиц, и речи в целом.

5. У речи как результате психической деятельности (мышления и эмоционального поведения) единая основа порождения – для устной формы и для письменной (появившейся на определённом этапе развития общества, поэтому вторичной, искусственной). Порождение устной речи обусловлено природой, тогда как письменная речь – творение рук человека и его разума.

|

|

|

6. Если предложения – простые и сложные – обычно имеют составное содержание, отражая несколько элементарных фрагментов содержания (ср. Ходить долго / не мог и Ходить / долго не мог), их нельзя считать исходными структурами речи, так как они сами порождаются из минимальных, интонационно разграничиваемых речевых компонентов, поэтому не являются одномерными речевыми единицами, в которых единству структуры соответствовал бы один фрагмент содержания.

7. Если предложение актуально только для письменной речи, это объективно свидетельствует, что оно не является ни общеречевой единицей, ни структурой порождения речи, что у него иные функции. Оно принадлежит не речи вообще, а только письменной её форме и появляется при трансформации естественной формы речи в письменную.

8. Хотя предложения в тексте представлены с пробелами между словами и тем самым создаётся впечатление, что они составлены именно из слов, воспринимаются они не на уровне слов, их содержание не определяется суммой значений входящих в них слов. В связи с этим речепорождающая функция слов как отдельных знаменательных единиц языка вызывает сомнение, по крайней мере, нуждается в проверке.

Нередко при восприятии письменной речи, чтобы осознать содержание того или иного предложения, его приходится перечитать, установить, как соотносятся в нём между собой не только отдельные слова, но и единые группы слов, при этом часто приходится опираться на контекст, в который оно входит.

|

|

|

Естественно, надёжным ориентиром при определении минимальной исходной единицы речи может быть только устная речь, как первичная форма. Субъект устной речи интонационно выделяет и с помощью пауз разграничивает все те минимальные речевые единицы, из которых он её последовательно составляет, в результате чего слушатели адекватно воспринимают его речь одновременно с её порождением.

Речевая деятельность слушателей при этом сводится к констатации наращиваемых единиц, их осмыслению и наращению их значений, что и выливается в общее содержание речи при её восприятии. Выделяемые в ней минимальные структуры и есть её исходные единицы. Они создают структуру и содержание речи, на их основе она воспринимается другими людьми. Устная речь порождается одним человеком и одновременно воспринимается другим, что объединяет их действия в единый процесс общения. При письменном общении действия автора и читателя разграничены временем и местом.

Письменная речь – это форма, полученная в результате трансформации естественной звуковой речи в графическую. Живая форма речи, образованная на основе синтагм, преобразуется в письменную не путём изменения единицы речепорождения, а с помощью традиционно используемых для этой цели средств и приёмов. Единица порождения обеих форм речи одна и та же.

В статье «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» Л.В. Щерба писал: “Все сочетания слов… создаются нами в процессе речи в результате весьма сложной игры сложного речевого механизма человека в условиях конкретной обстановки данного момента”[64]. Обратим внимание на то, что Щерба говорит не о словах, а о сочетаниях слов. Причём создаются они не только в результате работы речевого механизма, но и в результате естественной психической деятельности человека в соответствии с речевой ситуацией (“конкретной обстановкой данного момента”).

Связи и отношения между явлениями реального мира дают толчок мышлению. Возникающие при этом смысловые отношения, актуализируясь, локализуются в мозгу, в сознании. Вызванные ими к жизни синтагмы как единые одномерные группы словпредставляют собой минимальные речевые компоненты с конкретным, ситуативным значением, последовательное наращение которых способствует порождению речи и её содержания. Речь отражает процесс мышления. Она охватывает всё мышление, но не исчерпывается им, потому что, помимо мышления, может отражать чувства, оттенки чувств, различные движения души. Она отражает психическую реакцию человека (интеллектуальную и чувственную) на окружающий мир. Наблюдая за речевым оформлением и выражением своих мыслей, а также за тем, как оформляют и выражают мысли другие люди, можно выяснить характер порождения речи в целом. Вполне очевидно, что для речи, как и для мышления, характерно последовательное наращение исходных единиц как способ формирования передаваемого содержания. Как рождается мысль из отдельных фрагментов, точно так из отдельных минимальных речевых единиц (синтагм), соответствующих этим фрагментам мысли, формируется речь. Простейшая речевая структура в подавляющем большинстве случаев состоит из нескольких слов, объединённых синтаксически, интонационно и по смыслу, передающих в качестве единого смыслового целого конкретный фрагмент ситуативного содержания. Она произносится на одном дыхании, без пауз, чем подчёркивается единство её структуры и содержания.

Эти структуры следует считать исходными единицами порождения речи. Во-первых, они речевые,т.е. индивидуальные, имеющие не обобщённые значения, характерные для единиц языка, а конкретные. Во-вторых, это одномерные единицы, т.е. предельно минимальные, недифференцированные - как в отношении структуры, так и в отношении содержания. И наконец, они у субъекта речи всегда однозначные. Обратимся к следующему предложению:

|

|

|

Очень удивили его слова старшего брата.

Данная речевая структура, несмотря на свою простоту, не однозначна. Здесь шесть слов, но их можно по-разному разграничить и объединить в речевые структуры.

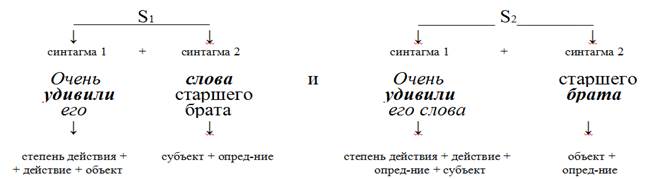

(1) Очень удивили его / слова старшего брата (он удивился) и

(2) Очень удивили его слова / старшего брата (брат удивился).

Такие варианты расчленения письменной речи читателем возможны только потому, что они возможны у автора при порождении речи и передаче им конкретного ситуативного содержания. А чтобы правильно понять автора, необходимо восстановить его подлинную интонацию, отражающую адекватную делимитацию его исходных речевых единиц. Контактирующие в предложении синтагмы в результате их чёткой интонационной делимитации противопоставлены друг другу по структуре и содержанию. Значение каждой из них обусловлено её структурой, поэтому разграничивая структуры, субъект речи разграничивает их значения, которые при наращении синтагм выливаются в общее содержание речи. Для субъекта речи, который их произнёс или написал, здесь одно содержание – то, которое он и пытался передать. Для тех, кто его слушал, тоже одно содержание – то, которое благодаря интонации сообщил субъект речи. Но для читателей, как видим, не всё так просто.

Вполне очевидно, что это предложение и его содержание образовано вовсе не в результате сочетания отдельных слов. Первый уровень связи в нём отражает отношения в лексических группах: Очень, удивили и его – одна группа; слова, старшего и брата – вторая группа (в 1 варианте), а также Очень, удивили,его и слова – первая группа, старшего и брата –вторая группа (во 2 варианте). У этих структур разное актуальное членение. Таким образом, на первом уровне связи в каждом варианте определяются две структурно-смысловые группы слов:

|

|

|

(1) Очень удивили его и слова старшегобрата, а также

(2) Очень удивили его слова и старшего брата.

В первом варианте грамматически связаны ключевые компоненты удивили и слова, во втором – удивили и брата. Особенность данной связи в том, что она объединяет не только отдельные слова, но и структурно-смысловые группы, в которые эти слова входят в качестве грамматически ключевых компонентов. Данный пример показывает, что нельзя утверждать, будто речь строится исключительно на предикативной связи. Предикативная связь может быть внутрисинтагматическая и межсинтагматическая. Межсинтагматическая связь может быть предикативной и непредикативной. Здесь представлены два вида синтаксической связи – внутригрупповая (внутрисинтагматическая) и межгрупповая (межсинтагматическая).

Применительно к рассматриваемому фрагменту нельзя сказать определённо и однозначно, какие слова объединяются в единые группы, какие группы объединяются в единое предложение и на основе какой связи, ибо здесь возможны варианты синтагматического членения предложения. В первом случае сочетание синтагм осуществляется с помощью предикативной связи. Их ключевые компоненты (удивили и слова)связаны предикативными отношениями. Во втором случае синтагмы объединяются уже подчинительной связью. Между их ключевыми словами (удивили и брата) – управление как вид подчинительной связи. Но и в том и в другом случаях перед нами не просто связь между словами двух синтагм, это связь между синтагмами в целом, как способ организации связной речи. Рассматривая эти варианты, мы видим, что в зависимости от того, как мы объединим слова в группы, они получают разное грамматическое значение, разный статус в кругу компонентов предложения, вследствие чего передаётся разное содержание.

Таким образом, эти варианты показывают, что предложение образовано не при помощи последовательного наращения всех его слов, а на основании объединения структурно-смысловых групп слов. Эти группы могут быть представлены в сознании читателей по-разному. А значит, они будут иметь разное значение и, естественно, формировать разное содержание. В первом случае ‘слова брата удивили его’. Во втором – ‘его слова удивили брата’. Два варианта содержания, но в то же время графически одна и та же речевая структура. Вывод очевиден: понять содержание предложения можно только при условии адекватного членения его на синтагмы – на те минимальные содержательные структуры, из которых оно было составлено автором.

Почему слушателями легко, быстро и однозначно воспринимается устная речь? Потому что её субъект чётко членит её на синтагмы, тогда как в письменной речи разобраться в структуре синтагм читателю приходится самостоятельно. Варианты синтагматической структуры этого предложения не различаются ни лексическим материалом, ни пунктуацией. Они различаются структурой синтагм и их интонацией. Эти варианты можно передать в виде следующей схемы (S – структура и содержание предложения):

Очевидно, что данное предложение составлено не из отдельных слов. Если бы оно строилось из слов как знаменательных единиц языка, распространяющих структурную схему, а паузы в нём были бы обусловлены лишь необходимостью дышать, то его содержание оставалось бы неизменным, независимо от места паузы. Однако паузы используются в речи в качестве средства разграничения групп слов и тем самым способствуют однозначной интерпретации содержания. Так что интонационное оформление предложения отвергает идею построения его из отдельных слов. Весьма сомнительным представляется также, на наш взгляд, утверждение о том, что предложение является минимальной коммуникативной единицей построения речи (текста), в связи с чем выступает в качестве центральной лингвистической единицы. У каждой уровневой речевой единицы свои функции, и по отношению к их выполнению она является центральной и основной. Так, синтагма как единица исходного речевого уровня является основной единицей порождения и восприятия речи, текст – основной единицей передачи завершённого содержания, т.е. единицей высшего уровня, а предложение и высказывание – основными единицами оформления письменной речи в соответствии с передаваемыми мыслями и отдельными темами текста.

Кроме того, предложение как мы уже увидели, имеет составной характер и само нуждается в расшифровке, поэтому не может считаться минимальной речевой единицей. Даже если взять такую предельно простую речевую структуру, как Мальчик потерял ключ, несложно убедиться в том, что в разных речевых ситуациях она может передавать совершенно разные значения и будет восприниматься по своей синтагматической (т.е. смыслонесущей) основе как однокомпонентная, двухкомпонентная или трёхкомпонентная. Достаточно, например, проанализировать делимитацию её минимальных речевых единиц в ответах на следующие вопросы:

Что случилось? – Мальчик потерял ключ (одна синтагма);

Кто потерял ключ? – Мальчик / потерял ключ (две синтагмы);

Что сделал мальчик? – Мальчик / потерял ключ (тоже две синтагмы, но иного качества в отношении их интонации и актуальности их значения);

Что сделал мальчик с ключом? – Мальчик / потерял / ключ (три синтагмы).

Ответы на вопросы имеют разное содержание, ибо они состоят из разного количества синтагм, у которых разная интонация и разная актуальность значения, т.е. у них разное качество значения. Синтагмы, выделенные жирным шрифтом, несут новую информацию и могут самостоятельно выполнять функцию фраз в устной речи и предложений в письменных структурах, характерных для участников общения, хорошо знакомых с ситуацией речи.

Даже на таком простейшем примере можно убедиться в том, что структура и содержание предложения носят синтагматический характер.

Аналогичная ситуация в английской и украинской речи. Ср. в английской:

What happened? – The boy lost the key (одна синтагма);

Who lost the key? – The boy / lost the key (две синтагмы);

What did the boy do? – The boy / lost the key (тоже две синтагмы, но иного качества);

What did the boy do with the key? – The boy / lost / the key (три синтагмы).

А теперь отразим речевую ситуацию в украинской речи:

Що трапилося? – Хлопчик загубив ключ (одна синтагма);

Хто загубив ключ? – Хлопчик / загубив ключ (две синтагмы);

Що зробив хлопчик? – Хлопчик / загубив ключ (тоже две синтагмы, но у них иные актуальность и смысловые качества);

Що зробив хлопчик з ключем? – Хлопчик / загубив / ключ (три синтагмы).

Как видим, ситуации с выделением и делимитацией синтагм здесь аналогичные. Эти структурные и функциональные параллели подводят к мысли о синтагме как общеречевой единице. Все четыре варианта предложения в каждом из рассматриваемых языков имеют один и тот же графический вид: все они включают одни и те же слова в одной и той же последовательности. Но все передают разное содержание.

Следовательно, к порождению речи и к её содержанию слова как отдельные, самостоятельные номинативные единицы языка с обобщённым значением не имеют непосредственного отношения. Во-первых, в речи они используются комплексно (правда, в такой простейшей структуре это не столь наглядно), во-вторых, у них в каждом случае в соответствии с разными коммуникативными целями разное качество значения. Так что речь порождается в результате наращения авторских синтагм с ситуативным значением, оформляемых соответствующей интонацией, позволяющей слушателям адекватно воспринимать все используемые синтагмы и их значения. Речь имеет не словесную, а синтагматическую природу.

Чтобы попасть в речь, слова меняют свой языковой статус на речевой. Даже когда они употребляются в речи отдельно, должны квалифицироваться как однокомпонентные синтагмы. Из них, как реальных одномерных речевых единиц с разным по актуальности ситуативным значением, составляется речь и её содержание. У них разное индивидуально-интонационное и структурно-смысловое оформление, которое обусловлено коммуникативной целью. Несложно увидеть, как в зависимости от передаваемого содержания варьируется их интонация, а с нею синтагматическая и смысловая структура речи.

Но может, такая ситуация характерна лишь для данного речевого фрагмента (предложения)? Рассмотрим ещё пример:

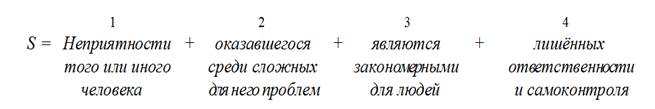

Неприятности того или иного человека, / оказавшегося среди сложных для него проблем, / являются закономерными для людей, / лишённых ответственности и самоконтроля.

Это тоже простое предложение. В нём четыре синтагмы, но среди них нет однокомпонентных. В результате их последовательного наращения составлены его структура и содержание (S):

Все слова этого предложения не просто распределены по синтагмам, но закреплены в них и не имеют никакого самостоятельного отношения ни к структуре, ни к содержанию предложения. Они здесь компоненты только своих синтагм. Ни одно слово нельзя оторвать от его синтагмы и перенести в другое место. А уже синтагмы как недифференцированные минимальные речевые компоненты с единым ситуативным значением стали составными частями предложения, которое условно можно рассматривать как текст.

Сущность речевого общения очевидна: структура и содержание речи имеют индивидуально-авторскую синтагматическую основу. Сущность речи не звуковая, не словесная и не предложенческая, а синтагматическая: единицей её порождения и восприятия является синтагма. Функции слов исчерпываются на уровне синтагмы, в которую они входят. Когниция отдельного слова как единицы языкового кода отражает его потенциальные возможности. Оно является обобщённым обозначением реалии и адресуется как средство в равной степени всем носителям языка, отражая некий запас чётко не очерченных смысловых возможностей, что подтверждается употреблением его в разных значениях, в том числе и метафорических.

В устном общении интонация отражает синтагматическую структуру речи, указывая на границы синтагм, на логико-смысловые отношения между ними, на их конкретную коммуникативную функцию, способствуя однозначной передаче содержания. В письменной речи читатель должен самостоятельно разобраться в авторской синтагматической структуре текста и, восстановив авторскую интонацию, добиться его точного понимания.

Так как структура рассмотренного предложения предельно проста, в ней часто появляются однословные синтагмы. Это создаёт иллюзию, будто оно составлено из отдельных слов. Многие принимают её за реальность, не затрудняя себя вопросом: почему в таком случае содержание воспринимается не на уровне отдельных слов и почему в каждом из четырёх ответов эти слова, расположенные в одном и том же порядке, передают разное содержание. Очевидно, что дело вовсе не в словах, а в их сочетаниях с их актуальным речевым значением. Даже в простейшем предложении, в котором всего три слова, они в зависимости от передаваемого содержания по-разному сочетаются, что отражается в интонации, получают разную актуализацию, представляя разные исходные речевые единицы.

В зависимости от синтагматического членения предложение имеет разное грамматическое и смысловое значение. В обоих вариантах сказуемое (действие) одно и то же, одна и та же степень действия, но разные структуры со значением субъекта и разные объекты, подвергшиеся действию. Перед нами небольшое предложение как конкретная единица речи, но и его достаточно для появления нескольких умозаключений:

- минимальной речевой единицей является синтагма, т.е. единая структурно-смысловая лексическая группа;

- структура и содержание предложения формируются из синтагм;

- грамматическое значение слова определяется в синтагме, а грамматические значения ключевых слов – ещё и сочетанием синтагм;

- функции отдельного слова исчерпываются на синтагматическом уровне, так как обусловлены его позицией в синтагме;

- содержание предложения воспринимается читателем не на словесном, а на синтагматическом уровне;

- предложение нельзя считать минимальной и одномерной речевой единицей, так как оно (обычно) имеет составной характер.

Даже на таком элементарном примере можно убедиться в следующем:

1) чтобы разобраться в содержании предложения, читателю необходимо осознать все синтагмы как речевые единства и точные границы между ними в структуре предложения;

2) границы между синтагмами в устном общении обозначаются паузами в речи говорящего, а в письменной речи они не фиксируются, поэтому их приходится определять каждому читателю самостоятельно на основе личных знаний, умений и навыков;

3) чтобы точно определить границы между синтагмами и правильно понять содержание предложения, часто самого предложения оказывается недостаточно, необходим более широкий контекст.

Опора на контекст – важная особенность при выделении и осмыслении синтагм. Предложение как речевая структура имеет составной формат структуры и содержания, оно не отличается одномерностью, требует расшифровки на уровне его синтагм и по этой причине не может считаться исходной единицей организации более крупных речевых структур. Так что предложения – это структуры оформления письменной речи, которые выделяются в ней как способ представления её мыслей. Все составные речевые структуры, включая текст, формируются из синтагм в виде их единого линейного ряда, единой синтагматической структуры.

Объединяя в себе слова, синтагма конкретизирует их значения, формирует общее содержание и тем самым переводит их из системы языка в сферу речи. Как речевой компонент синтагма однозначна. Это её важный содержательный признак.

Речь, построенная из однозначных единиц, при их адекватном разграничении сама становится однозначной. Её содержание определяется совокупным содержанием всех входящих в неё синтагм.

В изучении синтагмы академик Л.В. Щерба прошёл путь от фонетического её толкования к синтаксическому. В последних выступлениях на конференциях и неопубликованных записях он говорит о ней как об основной речепорождающей единице[65]. Он одним из первых высказал мысль, согласно которой речь и её составные единицы формируются из синтагм. Роль синтагм в предложении можно представить на следующем примере:

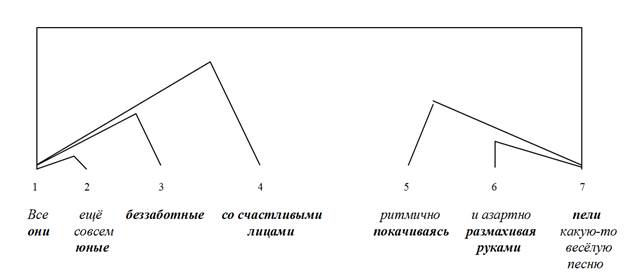

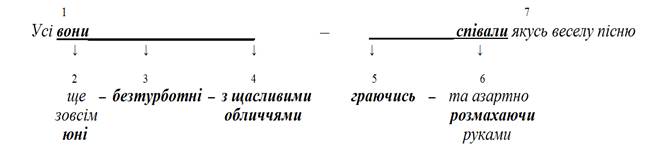

Все они, ещё совсем юные, беззаботные, со счастливыми лицами, размеренно качаясь и азартно размахивая руками, пели какую-то весёлую песню

Обозначим синтагматическую структуру этого предложения и выделим жирным шрифтом ключевые слова синтагм:

Все они, / ещё совсем юные, / беззаботные, / со счастливыми лицами, // размеренно качаясь / и азартно размахивая руками, / пели какую-то весёлую песню.

Связь синтагм в предложении на уровне ключевых слов можно отразить следующим образом:

Связь синтагм в предложении на уровне ключевых слов можно отразить следующим образом:

На схеме представлены все семь синтагм предложения. Его смысловую и грамматическую основу образуют первая и седьмая синтагмы, связанные между собой межсинтагматической предикативной связью.

На схеме представлены все семь синтагм предложения. Его смысловую и грамматическую основу образуют первая и седьмая синтагмы, связанные между собой межсинтагматической предикативной связью.

Ключевые слова этих синтагм они и пели сочетаются между собой и объединяют синтагмы, в которые входят, и способствуют объединению остальных синтагм в предложение. Объединяются не отдельные слова, а группы слов как единые структурно-смысловые компоненты.

Ключевые слова этих синтагм они и пели сочетаются между собой и объединяют синтагмы, в которые входят, и способствуют объединению остальных синтагм в предложение. Объединяются не отдельные слова, а группы слов как единые структурно-смысловые компоненты.

В соответствии с коммуникативной целью первая синтагма содержательно и грамматически тесно связана со второй, третьей и четвёртой, т.е. с сочинительным рядом синтагм. Она ими содержательно дополняется и определяется. Эти три синтагмы больше ни с какими компонентами предложения грамматически не связаны.  Седьмая синтагма синтаксически и по смыслу связана с пятой и шестой, тоже представленными как минимальный сочинительный ряд. С их помощью поясняется способ действия субъектов, и сочетаются они тоже только с нею. Схема отражает несколько моментов. Во-первых, два ряда синтагм (2, 3, 4 – с одной стороны и 5, 6 – с другой) объединяются в одно структурно-смысловое целое соответственно через первую и седьмую синтагмы, в результате чего между этими рядами синтагм, которые непосредственно между собой не связаны, возникает опосредованная смысловая связь. Во-вторых, вполне очевидно, что не из слов формируется структура предложения, а из многокомпонентных и однокомпонентных синтагм. В-третьих, содержание данного предложения составляется не из значения отдельных слов, а из значений всех наращиваемых синтагм. В-четвёртых, ни одно слово конкретной синтагмы не принадлежит никакой другой и его нельзя перенести ни в какую другую синтагму.

Седьмая синтагма синтаксически и по смыслу связана с пятой и шестой, тоже представленными как минимальный сочинительный ряд. С их помощью поясняется способ действия субъектов, и сочетаются они тоже только с нею. Схема отражает несколько моментов. Во-первых, два ряда синтагм (2, 3, 4 – с одной стороны и 5, 6 – с другой) объединяются в одно структурно-смысловое целое соответственно через первую и седьмую синтагмы, в результате чего между этими рядами синтагм, которые непосредственно между собой не связаны, возникает опосредованная смысловая связь. Во-вторых, вполне очевидно, что не из слов формируется структура предложения, а из многокомпонентных и однокомпонентных синтагм. В-третьих, содержание данного предложения составляется не из значения отдельных слов, а из значений всех наращиваемых синтагм. В-четвёртых, ни одно слово конкретной синтагмы не принадлежит никакой другой и его нельзя перенести ни в какую другую синтагму.

Для сопоставления обратимся к синтагматике данного предложения в украинской речи:

Усі вони, / ще зовсім юні, / безтурботні, / з щасливими обличчями,/ граючись / та азартно розмахуючи руками, / співали якусь веселу пісню.

Как видим, его синтагматическая структура абсолютно идентична. Но главное сейчас для нас, – отразив синтагматическую основу украинской речи, обратить внимание на структурно-смысловые особенности её синтагм.

Усі вони – местоименная синтагма, подчинительная связь, согласование в числе и падеже, с передачей количественно-определительных синтаксических отношений;

ще зовсім юні, / безтурботні, / з щасливими обличчями – три именные синтагмы, связанные сочинительной связью и интонацией перечисления, с общей функцией качественно-определительных отношений; все три синтагмы имеют одну и ту же синтаксическую позицию, основная их задача – дать исчерпывающую качественную характеристику;

граючись / та азартно розмахуючи руками – две глагольные синтагмы с сочинительной связью, качественно-обстоятельственные перечислительные отношения; вторая синтагма выражена сочетанием ключевого неизменяемого слова с неизменяемым словом и словоформой, объединённых подчинительной связью (примыкание и сильное управление);

співали якусь веселу пісню – глагольная синтагма с подчинительной связью (управлением), глагол управляет прямым дополнением, имеющим при себе согласованное определение с общим значением недостаточной определённости объекта.

Охарактеризуем межсинтагматические связи и отношения на уровне ключевых слов сочетающихся синтагм.

Усі вони, /ще зовсім юні, / безтурботні, / з щасливими обличчями – контактно расположенные синтагмы, межсинтагматическая подчинительная связь между синтагмой Усі вони и двумя последующими – межсинтагматическое согласование (в числе и падеже), последняя синтагма в этом ряду – несогласованное определение, атрибутивные синтаксические отношения;

Усі вони / співали якусь веселу пісню – дистантно расположенные синтагмы, связаны межсинтагматической предикативной связью, между ними предикативные отношения, с указанием исчерпывающей группы субъектов, их общего действия и неопределённого объекта действия, ключевые слова согласуются только в числе;

граючись / та азартно розмахуючи руками, / співали якусь веселу пісню – контактно расположенные синтагмы, между ключевыми словами синтагм (граючись– розмахуючи –співали) подчинительная связь, примыкание, обстоятельственные отношения со значением образа действия, выраженного глаголом-сказуемым и сопутствующими ему другими действиями, выраженными деепричастиями. Основное действие поясняется двумя сопутствующими.

Синтагматическую структуру и межсинтагматические связи можно представить на следующей схеме:

Грамматическая иерархия синтагм представлена здесь их уровневым расположением. Два уровня синтагм отражают наличие подчинительной, предикативной и сочинительной (горизонтальной) связи. Верхний уровень представляет предикативную связь между первой и седьмой синтагмами. Нижний составляют два ряда синтагм. Вторая, третья и четвёртая связаны сочинительной связью, они грамматически подчинены первой синтагме (вторая и третья синтагмы являются согласованными в числе и падеже определениями первой синтагмы, а третья – несогласованным её определением).

Пятая и шестая также связаны сочинительной связью, но подчинены седьмой синтагме (примыкание).

Эти два ряда синтагм грамматически между собой не связаны. Но благодаря наличию сильной связи между первой и седьмой синтагмами, с которыми они соответственно сочетаются, между ними возникает ситуативная опосредованная смысловая связь, способствующая формированию единого содержания предложения.

Сущность опосредованной смысловой связи состоит в том, что два ряда не связанных между собой синтагм, не предполагая, но и не исключая друг друга, разнообразят и уточняют содержание предложения в соответствии с его коммуникативной целью. Первая и седьмая синтагмы объединяют все остальные синтагмы в единое предложение, способствуя появлению между ними опосредованной смысловой связи.

Сущность опосредованной смысловой связи состоит в том, что два ряда не связанных между собой синтагм, не предполагая, но и не исключая друг друга, разнообразят и уточняют содержание предложения в соответствии с его коммуникативной целью. Первая и седьмая синтагмы объединяют все остальные синтагмы в единое предложение, способствуя появлению между ними опосредованной смысловой связи.

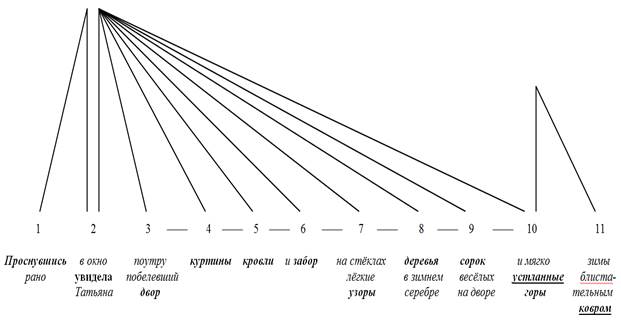

Рассмотрим ещё одно простое предложение:

Проснувшись рано, //

В окно увидела Татьяна //

Поутру побелевший двор,//

Куртины, / кровли / и забор, //

На стёклах лёгкие узоры, //

Деревья в зимнем серебре, //

Сорок весёлых на дворе //

И мягко устланные горы //

Зимы блистательным ковром.

Обращая внимание на это простое предложение и предполагаемую единицу его организации – слово, словосочетание или синтагму, – можно лишь утвердиться в мысли, что предложение имеет синтагматическую основу. Ононе только составлено из синтагм, но и воспринимается на их основе. Его формирование – структурное и содержательное – осуществляется путём последовательного наращения синтагм и их значений.

Обращая внимание на это простое предложение и предполагаемую единицу его организации – слово, словосочетание или синтагму, – можно лишь утвердиться в мысли, что предложение имеет синтагматическую основу. Ононе только составлено из синтагм, но и воспринимается на их основе. Его формирование – структурное и содержательное – осуществляется путём последовательного наращения синтагм и их значений.

Межсинтагматические связи можно представить в виде такой схемы:

Сравнивая данную схему с предыдущей, можно сказать, что схемы могут быть разными, но сущность у них одна и та же – отражение синтагматической структуры и синтагматических связей. На данной схеме нашли отражение:

1) подчинительная связь (на неё указывают наклонные линии) между грамматически главной второй синтагмой и первой, между второй и последующими синтагмами (по десятую включительно), между десятой и одиннадцатой синтагмами;

2) сочинительная связь между синтагмами – с третьей по десятую включительно (отмечена короткими горизонтальными линиями);

3) первая синтагма синтаксически связана только со второй, и через неё осуществляется смысловая опосредованная связь со всеми остальными синтагмами;

4) одиннадцатая синтагма грамматически непосредственно связана только с десятой, а через неё (по смыслу) – со всеми предыдущими.

Кроме того, на схеме отражены линейная последовательность наращения синтагм, их межсинтагматическая подчинительная и сочинительная связь, а также ключевые слова этой связи. Вертикальные линии указывают на главные синтагмы, наклонные – на зависимые.

Так, вторая синтагма является грамматически главной для первой и для последующих восьми синтагм. Десятая – зависимая по отношению ко второй, но главная по отношению к одиннадцатой. Вторая синтагма (в окно увидела Татьяна) выступает в качестве основного речевого компонента, способствующего структурному и смысловому формированию предложения. Межсинтагматические связи в нём осуществляются на уровне ключевых слов.

Ключевые слова всех синтагм, кроме последней, синтаксически подчинены ключевому слову второй синтагмы (увидела). Ключевое слово последней синтагмы ( ковром ) связано с ключевым словом предыдущей синтагмы ( устланные ), которая синтаксически сочетается со второй. Их связь объединяет эти три синтагмы в целом.

Так в результате последовательного линейного наращения синтагм, с установлением смысловой и синтаксической связи между ними, с возникновением опосредованной смысловой связи между грамматически не связанными синтагмами, составлено данное предложение и его содержание, отражая связную речь.

Предикативная связь в этом предложении является внутрисинтагматической. Она представлена во второй синтагме. Наращение синтагм (т.е. развитие связной речи) осуществляется на основе параллельного использования подчинительной (примыкание и управление), бессоюзной (между отдельными наблюдаемыми объектами) и сочинительной связи с использованием сочинительного союза и.

Остальные слова каждой из синтагм (разумеется, где они есть) на межсинтагматическом уровне не имеют связи, но благодаря ключевым словам, с которыми у них существует непосредственная внутрисинтагматическая синтаксическая связь, объединяются в единую связную речь и способствуют выполнению общей коммуникативной задачи. Синтагматика письменной речи нередко имеет варианты, в результате чего варьируется её содержание. Ср.:

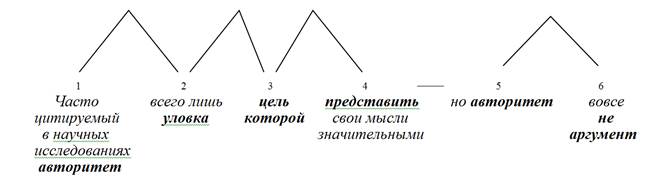

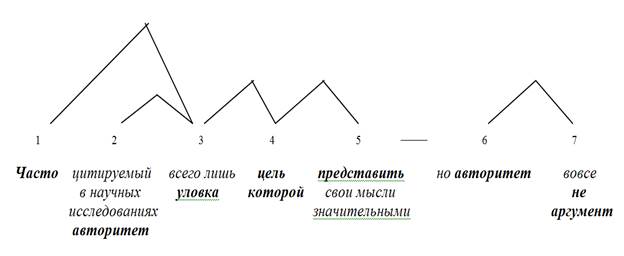

Часто цитируемый в научных исследованиях авторитет – всего лишь уловка, цель которой представить свои мысли значительными, но авторитет – вовсе не аргумент.

Данная речевая структура однозначна только при устном общении – благодаря интонации субъекта речи. Представленная в письменной форме, она неоднозначна, так как возможно разное её синтагматическое членение.

(1) Часто цитируемый в научных исследованиях авторитет – / всего лишь уловка, / цель которой / представить свои мысли значительными, // но авторитет – / вовсе не аргумент.

При таком членении утверждается мысль о том, что излишне цитируемый авторитет – всего лишь уловка для некоторых исследователей, цель которой – заменить подлинную аргументацию цитатой.

(2) Часто / цитируемый в научных исследованиях авторитет – / всего лишь уловка, / цель которой / представить свои мысли значительными, // но авторитет – / вовсе не аргумент.

Теперь же передаётся несколько иное содержание, суть которого в том, что ‘нередко бывает так, что цитируемый авторитет – всего лишь уловка исследователя’, который, не имея своих мыслей, прибегает к подобным приёмам, превращая свою деятельность в своеобразную игру.

Схема синтагматической структуры и межсинтагматических связей первого варианта будет такой:

Слово Часто выступает здесь в релятивном значении в качестве зависимого компонента при словоформе цитируемый.

Схема второго варианта будет несколько иной:

Здесь слово Часто выступает в качестве самостоятельной синтагмы. У него ослабляется обстоятельственное значение, зато усиливается значение, типичное для категории состояния.

Ср. при изменении порядка следования синтагм:

Цитируемый в научных исследованиях авторитет / часто / всего лишь уловка …

Рассмотрим сейчас более объемный фрагмент украинской речи, условно считая его текстом:

Ідуть дощі. Холодні осінні тумани клубочаться угорі і спускають на землю мокрі коси. Пливе у сірі безвісті нудьга, пливе безнадія, і стиха хлипає сум. Плачуть голі дерева, плачуть солом′яні стріхи, вмивається сльозами убога земля і не знає, коли осміхнеться. Сірі дні зміняють темнії ночі. Де небо? Де сонце? Міріади дрібних крапель, мов вмерлі надії, що знялись занадто високо, спадають додолу і пливуть, змішані з землею, брудними потоками. Нема простору, нема розваги. Чорні думи, горе серця, крутяться тут, над головою, висять хмарами, котяться туманом, і чуєш коло себе тихе ридання, немов над вмерлим...

Маленьке, сіре, заплакане віконце. Крізь його видко обом – і Андрієві і Маланці, як брудною, розгрузлою дорогою йдуть заробітчани, йдуть та йдуть – чорні, похилені, мокрі, нещасні, немов каліки-журавлі, що відбились од свого ключа, немов осінній дощ. Йдуть і зникають у сірій безвісті...

Тьмяно в халупці. Цідять морок маленкі вікна. Хмуряться вогки кутки, гнітить низька стеля, і плаче зажурене серце. З цим безконечним рухом, з цим безупинним спаданням дрібних крапель пливуть і згадки. Як крапли сі – упали й загинули в болоті дні життя, молоді сили, молоді надії. Все пішло на других, на сильніших, на щасливіших, немов так і треба (М. Коцюбинський).

Представим синтагматическую структуру данного текста и обозначим продолжительность пауз между синтагмами количеством линий (от одной до трёх).

Ідуть дощі. // Холодні осінні тумани / клубочаться угорі / і спускають на землю / мокрі коси. // Пливе у сірі безвісті нудьга, // пливе безнадія, // і стиха хлипає сум. // Плачуть голі дерева, // плачуть солом′яні стріхи, // вмивається сльозами убога земля / і не знає, / коли осміхнеться. // Сірі дні / зміняють темнії ночі. // Де небо? // Де сонце? // Міріади дрібних крапель, / мов вмерлі надії, / що знялись занадто високо, / спадають додолу / і пливуть, / змішані з землею, / брудними потоками. // Нема простору, // нема розваги. // Чорні думи, / горе серця, / крутяться тут, / над головою, / висять хмарами, / котяться туманом, // і чуєш коло себе тихе ридання, / немов над вмерлим...///

Маленьке, / сіре, / заплакане віконце. // Крізь його видко обом – / і Андрієві і Маланці, / як брудною, / розгрузлою дорогою / йдуть заробітчани, // йдуть та йдуть – / чорні, / похилені, / мокрі, / нещасні, // немов каліки-журавлі, / що відбились од свого ключа, // немов осінній дощ. // Йдуть / і зникають у сірій безвісті...///

Тьмяно в халупці. // Цідять морок маленкі вікна. // Хмуряться вогки кутки, / гнітить низька стеля, / і плаче зажурене серце. // З цим безконечним рухом, / з цим безупинним спаданням дрібних крапель / пливуть і згадки. // Як крапли сі – // упали й загинули в болоті дні життя, / молоді сили, / молоді надії. // Все пішло на других, / на сильніших, / на щасливіших, / немов так і треба.

Как и в русских текстах, синтагматическая структура данного украинского текста делает его настолько определённым, что он легко воспринимается читателем, даже если опустить знаки препинания и не указывать границы между предложениями, обозначив лишь границы между синтагмами и отразив продолжительность пауз.

Ідуть дощі // холодні осінні тумани / клубочаться вгорі / і спускають на землю / мокрі коси // пливе у сірі безвісті нудьга // пливе безнадія // і стиха хлипає сум // плачуть голі дерева // плачуть солом′яні стріхи // вмивається сльозами убогая земля / і не знає / коли осміхнеться // сірі дні / зміняють темнії ночі // де небо // де сонце // міріади дрібних крапель / мов вмерлі надії / що знялись занадто високо / спадають додолу / і пливуть / змішані з землею / брудними потоками // нема простору // нема розваги // чорні думи / горе серця / крутяться тут / над головою / висять хмарами / котяться туманом // і чуєш коло себе тихе ридання / немов над вмерлим...///

Маленьке / сіре / заплакане віконце // крізь його видко обом / і Андрієві і Маланці / як брудною / розгрузлою дорогою / йдуть заробітчани // йдуть та йдуть / чорні / похилені / мокрі / нещасні // немов каліки-журавлі / що відбились од свого ключа // немов осінній дощ // йдуть / і зникають у сірій безвісті...///

Тьмяно в халупці // цідять морок маленкі вікна // хмуряться вогки кутки / гнітить низька стеля / і плаче зажурене серце // з цим безконечним рухом / з цим безупинним спаданням дрібних крапель / пливуть і згадки // як крапли сі // упали й загинули в болоті дні життя / молоді сили / молоді надії // все пішло на других / на сильніших / на щасливіших / немов так і треба.

Перед нами ритмичная художественная речь, синтагматическая основа которой вполне очевидна: единицей её порождения и восприятия тоже является синтагма.

Как известно, любая лингвистическая единица формируется из значимых единиц близлежащего низшего уровня. Так, структуру слова составляют морфемы. Из слов составляются различные сочетания, а главное, слова создают единые структурно-смысловые речевые группы.

В словосочетании легко обнаружить слова, слоги, звуки. Однако составляется оно не соединением звуков или слогов, а из слов, так как звуки и слоги не являются знаменательными и относятся к нижележащему уровню, который не контактирует с уровнем словосочетания.

Следуя данной логике, казалось бы, можно утверждать, что и предложение строится не из слов (с чем не будем спорить), а из словосочетаний, как единиц вроде бы ближайшего низшего уровня, коль многими синтаксистами признаётся существование уровня словосочетаний как самостоятельных синтаксических номинативных единиц. Но такое утверждение не соответствует действительности. Во-первых, существует много самых разных типов предложений – назывных, безличных, инфинитивных и других, – которые структурно могут быть представлены одним словом. Во-вторых, ранее мы выяснили, что у словосочетаний вообще нет речеорганизующей функции, что они исключительно метаязыковые (гипотетические) единицы. Не из них строится речь. В-третьих, предложение – речевая единица с конкретным содержанием. Поэтому оно может составляться только из минимальных, одномерных речевых единиц с конкретным значением, в то время как слова – единицы языковые, в большинстве своём они многозначны и имеют обобщённые значения. Словосочетания также номинативные единицы. Кроме того, словосочетания не соотносятся с идеей последовательного линейного ряда речепорождающих единиц, образуемого в результате их наращения.

Впрочем, мы уже убедились в том, что слова как обобщённые единицы словарной системы языка не являются самостоятельным минимальным материалом для организации речи, хотя структура предложения не только расчленяется на отдельные слова, но даже может быть представлена одним словом. Последняя ситуация порождает дилемму: то ли предложение строится из слов, то ли в предложении, состоящем из одного слова, это слово выполняет функцию речевой единицы и поэтому должно квалифицироваться не как слово системы языка, а в соответствии с выполняемой функцией – как однокомпонентная речевая единица.

Если внимательно присмотреться к словам в системе языка и в тексте, можно увидеть, в речи у них иное качество значения и совершенно иной статус: не языковой, а речевой, на что обращали внимание А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ и другие лингвисты. Слово в словарной системе языка – обобщённая знаменательная единица. В речи же оно конкретная смысловая единица. Слово, став единицей речи, на основании функции и характера содержания получает качественно иной статус. В единстве с другими словами оно может стать компонентом синтагмы, может стать однокомпонентной синтагмой, а в письменной речи может выполнять функцию самостоятельного предложения.

Так что вполне очевидно, что объективно существует речевая единица, которая в большинстве случаев не соотносится с предложением, меньше его, которая отражает лишь какую-то отдельную структурно-смысловую часть мысли. Как мысль состоит из отдельных частей, так и её речевое отражение представлено в виде таких речевых фрагментов, которые соответствуют этим частям мысли. В минимальной речевой структуре (синтагме) обобщённые языковые единицы (слова) трансформируются в единый, конкретный речевой компонент, который выступает в качестве исходного материала при формировании речи – как устной, так и письменной.

Предложение является промежуточной единицей, занимающей позицию между синтагмой и текстом. Категория предложения объединяет разные в структурном и смысловом отношении речевые единицы, которые квалифицируются в качестве предложений на основании их общего грамматического значения (предикативного) и общей функции в тексте. Для подтверждения этой мысли рассмотрим такие предложения:

После операции он ходить долго не мог;

Старший брат мой учитель по математике.

Хотя по структуре они простые, но не однокомпонентные по характеру содержания, в связи с чем их содержание может варьироваться. Ср. их значения при следующих синтагматических вариантах их структуры (в устной речи на границе синтагм обязательна пауза):

После операции / он ходить / долго не мог (был неподвижен) и

После операции / он ходить долго / не мог (быстро уставал).

Старший брат мой – / учитель по математике (мой брат – учитель) и

Старший брат – / мой учитель по математике (брат – мой учитель).

В целях наглядности мы представили данные предложения в качестве метаречевых структур: в возможных вариантах их синтагматического членения. Если бы они входили в конкретную речь, то каждое их них, естественно, имело бы только один вариант синтагматического членения – тот, который определил ему автор. Этот вариант читателю предстояло бы найти самостоятельно, иначе он не смог бы правильно понять содержание.

Таким образом, можно отметить, что синтагма – это:

1) отдельная речевая единица-тип (по её сфере и функциям);

2) минимальная (по Щербе – “простейшая”), одномерная и однозначная единица (в ней единству структуры, выступающей в качестве одного компонента, соответствует один фрагмент содержания);

3) недифференцированная структура (т.е. недискретная, её нельзя расчленить на более мелкие речевые компоненты);

4) конкретная в отношении структуры и значения (т.е. имеют структуру и значение, которые определены автором);

5) спонтанно возникающая в сознании субъекта речи в результате психоречевой реакции, отражающая простейшие фрагменты ситуации, информации, содержания.

Синтагме присущеинтонационное единство,внутри неё не может быть пауз, что отмечено Цицероном и особо подчёркивалось Л.В. Щербой.

2015-09-06

2015-09-06 2577

2577