Для измерения интенсивности элетромагнитного излучения его необходимо преобразовать в иной вид энергии. Эту роль выполняют устройства, называемые приемниками, или детекторами, излучения.

Приемники излучения подразделяются на одноэлементные и многоэлементные. Одноэлементные приемники содержит только по одному чувствительному элементу. Их располагают за выходной щелью монохроматора (или за каждой щелью полихроматора). Многоэлементные приемники содержат большое число миниатюрных дискретных или непрерывно распределенных чувствительных элементов, с помощью которых за одно измерение регистрируется весь спектр. Их располагают в фокальной плоскости камерного объектива вместо диафрагмы со щелями.

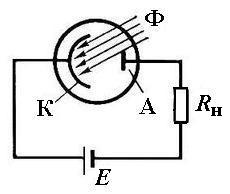

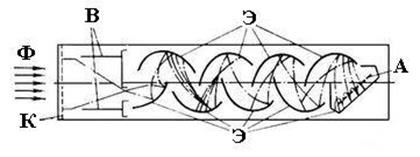

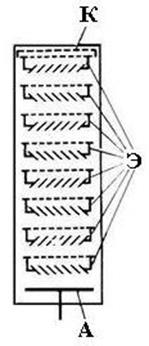

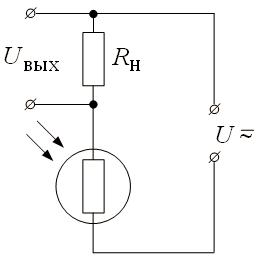

В настоящее время наиболее распространен фотоэлектрический способ детектирования, основанный на непосредственном преобразовании энергии излучения в электрическую. К фотоэлектрическим детекторам относятся фотоэлементы (рис. 1.7), фотоэлектронные умножители (ФЭУ, рис. 1.8), которые основаны на явлении внешнего фотоэффекта, а также полупроводниковые устройства, такие как фоторезисторы (рис. 1.9), фотодиоды (рис. 1.10), приборы с зарядовой связью (ПЗС).

|

|

|

Рис. 1.7. Схема фотоэлемента: Ф — световой поток, А — анод; К — катод; E — приложенная разность потенциалов; R н — сопротивление нагрузки

Фотоэлемент представляет собой вакуумированную колбу, в центре которой находится анод, а фотокатод нанесен на внутреннюю поверхность колбы. Фотокатод может быть выполнен из различных материалов, например, Cs – Sb, Ag – O – Cs, Na – K – Sb – Cs, в зависимости от рабочей области спектра. При облучении фотокатода с его поверхности вылетают электроны, которые ускоряются под действием электрического поля, попадают на анод и создают в цепи фототок.

В фотоэлектронных умножителях между анодом и катодом расположена система дополнительных электродов (динодов), которые являются вторичными эмиттерами электронов. На диноды подается последовательно нарастающий потенциал. При ударе каждого электрона о поверхность динода с нее испускается несколько вторичных электронов. Каждый из них ускоряется под действием поля следующего динода, ударяется о его поверхность, и процесс повторяется. Таким образом, ФЭУ играет роль не только приемника излучения, но и усилителя сигнала. Коэффициент усиления в ФЭУ с 12 динодами может составлять 107.

| а | б |

Рис. 1.8. Структурные схемы фотоэлектронных умножителей с линейными динодными системами: с корытообразными динодами (а); с жалюзийными динодами (б). Ф — световой поток; К — фотокатод; В — фокусирующие электроды входной камеры; Э — диноды; А — анод. Штрихпунктирными линиями изображены траектории электронов

Рис. 1.8. Структурные схемы фотоэлектронных умножителей с линейными динодными системами: с корытообразными динодами (а); с жалюзийными динодами (б). Ф — световой поток; К — фотокатод; В — фокусирующие электроды входной камеры; Э — диноды; А — анод. Штрихпунктирными линиями изображены траектории электронов

|

|

| а | б | |

|

|

|

Рис. 1.9. Фоторезисторы: внешний вид (а), схема включения (б): U — напряжение; R н — сопротивление нагрузки

|

|

|

Фоторезисторы используют в своей работе эффект фотопроводимости. При облучении фоторезистора возрастает его проводимость, и соответственно возрастает ток. Выходное напряжение U вых, пропорциональное потоку излучения, снимается с сопротивления нагрузки R н.

| а | б | |

|

|

|

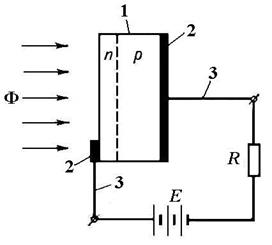

Рис. 1.10. Фотодиоды: внешний вид (а) и структурная схема включения (б) при работе в фотодиодном режиме: 1 — кристалл полупроводника; 2 — контакты; 3 — выводы; Ф — поток электромагнитного излучения; n и p — области полупроводника соответственно с донорной и акцепторной примесями; E — источник постоянного тока; R н — нагрузка

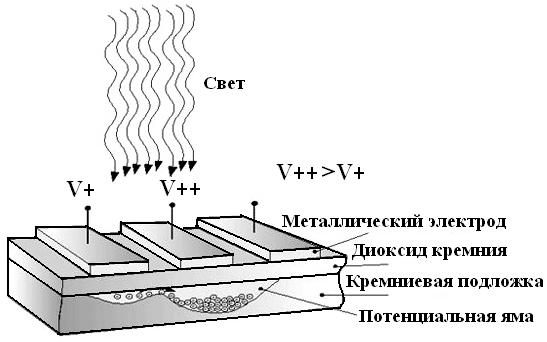

Новым типом полевых полупроводниковых приборов, работающих в динамическом режиме, являются приборы с зарядовой связью (ПЗС). Название ПЗС отражает способ считывания электрического потенциала методом сдвига заряда от элемента к элементу.

На рис. 1.11 приведено типичное устройство ПЗС: на полупроводниковой поверхности находится тонкий (0,1 – 0,15 мкм) слой диэлектрика (обычно окисла), на котором располагаются полоски проводящих электродов (из металла или поликристаллического кремния). Один элемент ПЗС-матрицы формируется тремя или четырьмя электродами. Эти электроды образуют линейную или матричную регулярную систему, причем расстояния между электродами столь малы (1 – 2 мкм), что существенными являются эффекты взаимного влияния соседних электродов. Положительное напряжение на одном из электродов создаёт потенциальную яму, куда устремляются электроны из соседней зоны. Последовательное переключение напряжения на электродах перемещает потенциальную яму, а следовательно, и находящиеся в ней электроны, в определённом направлении. Так происходит перемещение по одной строке матрицы.

Рис. 1.11. Устройство прибора с зарядовой связью

В инфракрасной и микроволновой областях применяют термоэлектрический способ детектирования. В его основе лежит преобразование энергии электромагнитного излучения в тепловую (нагревание чувствительного элемента детектора), которая преобразуется детектором в электрический сигнал.

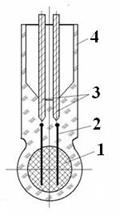

Термоэлектрическими детекторами могут служить терморезисторы (болометры) (рис. 1.12), термоэлементы (термопары) или пироэлектрики (рис. 1.13). Терморезистор изготавливают из металлического или полупроводникового материала, сопротивление которого существенно меняется при изменении температуры. Термоэлемент — это датчик температуры, включающий два контакта (спая) из разнородных электропроводящих материала (обычно металлов или сплавов, реже полупроводников). Температура одного из контактов поддерживается постоянной. При изменении температуры другого контакта в электрической цепи возникает ЭДС.

|

|

| Рис. 1.12. Терморезистор: 1 — чувствительный элемент, 2 — платиновые электроды, 3— выводы; 4 — стеклянная оболочка | Рис. 1.13. Пироэлектрический детектор температуры 75В/Вт TO5 |

В пироэлектрических детекторах (рис. 1.13) чувствительным элементом служат кристаллы сегнетоэлектриков. Деформируясь при нагревании такой кристалл генерирует на своей поверхности электрические заряды. Пироэлектрики можно использовать в широком спектральном диапазоне — от рентгеновского до микроволнового.

В другом типе детекторов излучения (фотохомических) энергия излучения преобразуется в химическую. Используют фотоэмульсию, нанесенную на фотопластинку или фотопленку — тонкий слой желатина, в котором распределена взвесь микрокристаллов галогенида серебра. Под действием излучения они частично восстанавливаются до металлического серебра, в результате чего формируется скрытое изображение. Затем проводят проявление и фиксацию изображения. Фотохимические детекторы — наиболее ранний тип детекторов электромагнитного излучения. Основным преимуществом фотоэмульсии является возможность одновременной регистрации всего спектра.

|

|

|

В качестве современного аналога фотоэмульсии можно назвать передающие телевизионные трубки с накоплением зарядов — видиконы, которые являются примером многоэлементных детекторов с непрерывным распределением чувствительных элементов.

К многоэлементным приемникам излучения с дискретно распределенными элементами можно отнести массивы из твердотельных чувствительных элементов, например, фотодиодов или ПЗС. В спектральных приборах размеры подобных линейных детекторов составляют 1 – 1,5 см, их количество доходит до нескольких тысяч. Размеры матричных детекторов составляют порядка 1х1 см, число — 104 – 105. Регистрация сигналов от отдельных элементов производится одновременно и независимо, информация от детектора поступает параллельно по множеству каналов. ПЗС, например, является электронно-оптическим преобразователем (ЭОП) – регистрирующим устройством в цифровых камерах.

Детекторы описанного типа называются многоканальными.

2015-09-06

2015-09-06 2619

2619